作者簡介

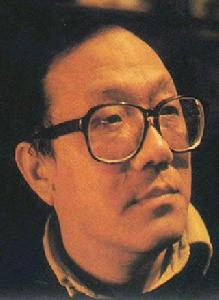

史鐵生

史鐵生1951年1月4日—2010年12月31日,原籍河北省涿縣,1951年出生於北京,1967年畢業於清華大學附屬中學,1969年去延安清平灣插隊。因雙腿癱瘓於1972年回到北京。後來又患腎病並發展到尿毒症,需要靠透析維持生命。2010年12月31日凌晨3點46分,史鐵生突發腦溢血逝世。史鐵生自稱“職業是生病,業餘在寫作”。而他創作的散文《我與地壇》鼓勵了無數的人。2002年獲華語文學傳媒大獎年度傑出成就獎。曾任中國作家協會全國委員會委員,北京作家協會副主席,中國殘疾人作家協會副主席。

原文

史鐵生

史鐵生文學的目的,籠統言之,就在溝通。文學所以存在,就因為我們需要溝通,一個人盼望與所有人溝通,所有人盼望互相溝通,甚至自己的大腦也在尋求與自己的心魂溝通。文學的問題,其實就是人與人、乃至人與萬物萬靈如何溝通的問題。這樣看,似乎就沒有必要提出“一個國家的文學如何與其他國家的文學溝通”這樣的問題。國境線內的溝通,並不比國境線兩邊的溝通更簡單些,國度的概念於此又有什麼意義呢?文學意義上的溝通,是以個人為單位的,而國境線基本上是一個政治的抑或經濟的問題。

從國度的位置看文學極容易有一個糟糕的效果,那就是,只見森林不見樹木,只看到另一群人的群體現象而不去關注個人的心緒,只看到他們在空間和時間中的行動而忽視他們心魂的趨向。

但是,問題既已提出,就說明:國度,在人類所盼望的溝通中是一個獨特的障礙。這障礙,是文學不情願看到的,但它卻是事實。首先,那是由不同的語種造成的,不同的發音、不同的文學和文法、不同的文化傳統、不同的信仰、心理和思維習慣等等。我們常常聽見翻譯家們抱怨說,某些作品是不可翻譯的,完美的翻譯簡直是不可能的。我雖只略懂漢語,但我們能理解翻譯家們的苦衷和遺憾。不過,我想這並不是最可怕的障礙,如果這障礙正是溝通的一種背景,而我們不僅注意到了它,而且正在努力克服它,我們就有理由持樂觀態度。但是,通天塔的不能建成。大約主要不是因為語種的紛繁多異,而是由於比語種大得多的語言!就是說,語言中的障礙比語種間的障礙大得多。比如,成見和偏見與語種無關,但卻包含在語言中。所以,其次(但絕不是次要的),國度所釀造的最大也最可怕的障礙,也許正是這種成見或偏見。

西方人看中國文學,常常認為那只是了解中國人風俗習慣的一條路徑,較少相信那是了解中國人心魂狀態的一個角度。他們經常是以社會學、民俗學乃至政治經濟學的態度看待中國文學,很少把中國文學放在文學的位置上來觀照。他們更容易以獵奇的態度看待中國的歷史和現實,而對那簡單的外在歷史和現實之下埋藏的豐富且悠久的心魂追尋卻多有忽略。中國文學確曾有那么一段時間離開了文學的位置,這可能是造成西方之成見的一個原因。這成見之深慢慢演成偏見,仿佛中國文學永遠都只是出土的碎陶片或恐龍蛋,單為冷靜的考古家們提供一處工作場所,為他們的預設的考古理論提供具體數據。我們對西方文學一向是崇敬的,至少我自己是這樣。可是正因為這樣,西方的偏見又助長起一些中國寫作者的錯覺,以致他們情願在那偏見所發出的讚揚聲中亦步亦趨,處精神之迷途而不覺,投偏見之所好以為樂事。

先要讓文學回到文學的位置,溝通才是可能的。正如戀人先要走進愛的期盼,領袖先要退回到選民的地位,才可能有真正的溝通。

這就有一個文學的位置在哪兒的問題。這當然是非常複雜的問題。但有一點我想肯定是既簡單又明確的:文學是超越國境線的,超越種族的,文學與經濟的先進和落後也不成正比,它就像大氣層一樣是上帝對地球人平等的賜福,它在到處催生著精神的蓬勃綠色,惟願不要因為我們愚蠢的偏見與爭奪而污染它、破壞它。

有一次,我聽到一位作家說:一個民族對另一個民族的征服或奴役,是以改變他們的語言為開始的,是以同化他們的語言為過程的,是以消滅他們的語言為結束的。他的這一判斷大約並不錯,我很感謝他的正義和敏覺。征服和奴役,這當然是一種可憎可惡的事實,這當然也是一種理應反抗的事實,因為任何一個民族對另一個民族的征服和奴役都是不能容忍的。但這更是一種可悲的事實在被征服者喪失了自己的語言的時候,征服者到底獲得了什麼呢?就是說,他們獲得了什麼樣的語言?他們獲得了什麼語言意義上的勝利呢?如果我們承認這樣的征服者也就是語言的勝利者,跟我們就等於承認了語言就是霸權。然而,語言卻從來不承認征服者的勝利。因為語言的偉大和神聖並不在於征服而在於溝通,而語言的征服與被征服都是語言的失敗、墮落和恥辱。上帝給我們空氣是為了讓我們呼喚,上帝給我們語言是為了讓我們對話,上帝給了我們語言的差異是為了讓我們溝通,上帝給了我們溝通的機會是為了讓我們的心魂走出孤獨、走向盡善盡美、使愛的意義一次次得到肯定。

那位作家接著說:因此,捍衛民族語言的獨立和純潔,就是文學的一項重要使命。這話也是不錯的,面對征服和奴役的危險,這話就更顯得正確無疑。但是,如果那樣的征服和奴役並不能證明語言的勝利,這樣的捍衛與反抗就能證明語言的勝利么?遺憾的是,我沒有再聽到那位作家說到文學的其他使命是什麼,或者更重要的使命是什麼。於是就有幾個問題突現出來。一個問題是:在民族間(國家間)的征服尚未出現或已經消失的地方和時候,文學的使命是否還存在?另一個問題是:在同一民族(國家)中,文學的使命是否還存在?再一個問題是:我們何以要有文學?何以要有語言?何以要有語言的探險與創造?還有一個問題是:如果語言並不屈從於民族或國家的概念,它可能因為民族或國家的原因而被征服嗎?最後的一個問題是:捍衛民族語言的獨立和純潔,其限度是什麼?無限度的獨立和純潔是否有益?是否可能?

當我們還是孩子的時候,還不懂得民族(國家)之分以及征服為何物之時,我們就已經渴望語言了。當我們已經成年,看見了整個人類,並且厭惡了互相征服甚至厭惡了互相防範,這時候我們尤其渴望語言。這就說明,在民族(國家)的概念之外,早就有一片無窮無盡的領域在召喚、在孕育著我們的語言了,而且永遠都有一條無窮無盡的長途在前面,迷惑我們,引誘我們,等待著我們的語言去探尋,等待著我們的語言更趨強健、完美。

那片無窮無盡的領域和長途是什麼?

我在剛剛完成的一部小說里寫過這樣一段話:

你的詩是從哪兒來的呢?你的大腦是根據什麼寫出了一行行詩文的呢?你必於寫作之先就看見了一團混沌,你必於寫作之中追尋那一團混沌,你必於寫作之後發現你離那一團混沌還是非常遙遠。那一團激動著你去寫作的混沌,就是你的靈魂所在,有可能那就是世界全部訊息錯綜無序地編織。你試圖看清它、表達它這時是大腦在工作,而在此前,那一片混沌早已存在,靈魂在你的智力之先早已存在,詩魂在你的詩句之前早已成定局。你怎樣沒法去接近它,那是大腦的任務;你能夠在多大程度上接近它,那就是你詩作的品位;你永遠不可能等同於它,那就注定了寫作無盡無休的路途,那就證明了大腦永遠也追不上靈魂,因而大腦和靈魂肯定是兩碼事。

我想,那片無窮無盡的領域和長途就是世界全部訊息錯綜無序的編織,就是我們的靈魂、我們的困境和夢想。我想,寫作就是跟隨靈魂,就是聆聽那片渾混,就是聽見了從那兒透露出來的陌生訊息而不畏懼,仍去那片陌生之域不懈地尋找人間的溝通。這就是文學的位置把。

這樣的溝通是以個人為單位的。捍衛語言的獨立和純潔,很可能就是捍衛每一個人的語言權利,使之不受任何名目下的權力控制,以及由此而生的成見和偏見的左右。它們是朋友間真誠的交流,是對手間坦率的對話,是情話或夢語般的自由。這樣,它怎么還可能被征服、被奴役呢?即使征服和奴役的邪欲一時難於在這顆星上消滅乾淨,也會因為這樣的語言和文學的力量而使之不能得逞。追求集體語言的反抗,大約並不能消滅征服的欲望和被征服的事實,而追求個人語言的自由才可能辦到這一點。因為,集體語言非常可能在“獨立和純潔”的標籤下實行封閉,而這封閉又會導致集體對集體的征服和集體對個人的奴役,而個人語言卻必須是在與他人的交流和溝通中才能成立,必然是在敞開中實現其獨立和純潔。這樣的獨立和純潔並不害怕吸收異質和改造自身,而這樣的吸收和改造才創造了人類文明,才證明了語言的勝利。

讀後感

行人匆匆走過時間,不會輕易駐足停留。但,這個渴望奔跑的大男孩,卻被無情地孤零零地遺落在地壇,他只能坐,不能走。殘疾,這個冷酷的劊子手,或許還存有一絲良心,將大把的時間贈與他,作為補償。於是,他拿起時間的鑰匙,打開了“胡思亂想”的大門,去尋求生命最初的意義。

這個大男孩,原先是個運動迷。劉易斯是他的偶像,足球,讓他歡喜。往日的他沉迷於對運動熱情的追捧,如今,走上了這條孤獨的道路的他,卻從中發現了人類的局限和民族狂熱的危機。

在成長的轉角處,人總要培養一些新的習慣。與地壇作伴,成為他新生活的必須。地壇里有生不逢時的長跑運動員,有踩著夕陽相互攙扶著的老夫老妻,有美麗的弱智女孩和竭力保護她的哥哥……一場場精彩的戲劇在這裡上演,免費供他似懂非懂地欣賞。

母親,是他一生最虧欠的人,這是在母親走後他才明白的。母親倚靠著家門等待他歸來的足跡,一次次痴心的等待和焦急的盼望,也是在他長大後才了解的。若不是他無意走上了這條孤獨的路,母親又怎會如此辛苦呢?即使到了生命的盡頭,母親仍心心念念著他的路,他的孤獨。

該是寫些什麼的時候了。所謂寫作,在他看來,不過是與讀者談談心並一起解決心中的疑惑罷了。他的文章,多半是再現了思考的過程。隨著作品數量的增多,他也曾迷惑,到底是活著為了寫作,還是寫作為了活著?最後他選擇作寫作的主人,而非人質。其實,“為人質”的,又何止是寫作呢?看了他的《私人大事排行榜》,你就會發現他的隨筆的確很隨意,結構和篇幅均不拘束,但又自有其中的邏輯。

他的文章由我看來有三種風格。一類是蘊藏著深厚的哲理和思辨色彩。對命運的思索,對人的善惡的探究和對記憶,夢魘,信仰,迷信的探尋,他仿佛是一個孩子,以全新的角度來質疑世間的種種。有時他略帶泄憤語氣嘀咕著“人是一堆無用的熱情”,有時又像自娛自樂似的進行生活的“好運設計”,最後欣慰地笑了笑,說:“上帝愛我。”

另一類則是他對藝術的品評。他對生活的藝術還是頗有自己的標準和看法的,不僅想出了“嗅覺藝術”這么個創意非凡的點子,還時常在攝影機前幻想著一天能在上帝面前觀看自己的紀錄片,多么有趣的人!

正如老人在多數時間所做的那樣,他也喜歡回憶,這便是他另一種古樸的文字。是因為他有太多閒暇的時間了嗎?還是因為行動不便讓他覺得無法再創造過去的輝煌?我想他是越發發現了生活的美,才會用一支細膩的筆珍藏生活的點滴。回憶中,有第一次感受自卑的酸,也有目送愛情遠去的痛。是啊,無法忘記回憶,於是他選擇走了很遠的路,去看那曾經的愛人,卻在相見後才發覺自己已是傷殘。“一個傷殘的春天,一個傷殘的青年人終於看見了傷殘。”那么,就選擇收藏愛情吧,正如收藏郵票。當然,回憶中也有對二姥姥,舅舅朦朧而遙遠的想念,也有與童年夥伴八子去“交道口影院”看電影的甜,還有那消失的鐘聲,讓他領悟到“人的故鄉,並不止於一塊特定的土地,而是一種遼闊無比的心情,不受時間和空間的限制,這心情一經喚起,就是你已經回到了故鄉。”

可是,無論哪一種境遇的他,哪一種風格的文字,都洋溢著樂觀的笑容。正如他說的“其實每時每刻我們都是幸運的,因為任何災難的前面都可能再加一個‘更’字。”他坦然地面對記者的提問,笑著說他的職業就是生病,外加業餘寫一點東西。他看似調侃,實則是已擺脫了疾病對心理的折磨,心平靜了,生活卻因此而更加精彩!

史鐵生作品集

| 史鐵生,中國電影編劇,著名小說家,文學家,因突發腦淤血去世。本任務羅列了史鐵生先生的作品以紀念他在文學上的巨獻! |