騎士文學就是一切關於騎士的文學作品,大致包括騎士抒情詩、騎士傳奇、騎士小說及後來的反騎士小說。

騎士文學

騎士文學騎士文學簡介

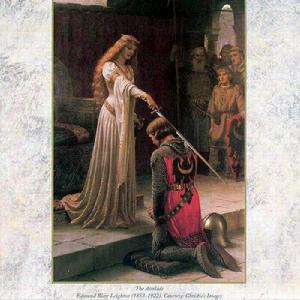

騎士文學盛行於西歐,反映了騎士階層的生活理想。以出身而言,最早的騎士來自中小地主和富裕農民。他們替大封建主打仗,從後者獲得土地和其他報酬。騎士有了土地,住在堡壘里,剝削農奴,成為小封建主,思想上是支持封建等級制的。後來騎士土地成為世襲,於是形成了固定的騎士階層。十一世紀九十年代開始的十字軍東侵提高了騎士的社會地位,使他們接觸到東方生活和文化。騎士精神逐漸形成了。愛情在他們生活中占主要地位,表現為對貴婦人的愛慕和崇拜,並為她們服務。他們常常為了愛情而去冒險。在他們看來,能取得貴婦人的歡心,能在歷險中取得勝利,便是騎士的最高榮譽。由於他們處在封建統治階級的低層,他們中間有些人也有鋤強扶弱的一面。他們並不反對基督教;正相反,他們有時也為宗教去冒險,因為基督教對他們是有利的。但他們往往不顧基督教的出世思想和禁慾主義而要求享受生活,要求文化,從東方回來的騎士把東方文化帶到了當時還處於野蠻狀態的西歐國家。他們之中產生了一些詩人和歌手。他們的詩作歌唱現世生活和愛情,歌唱騎士的冒險,同時也有濃厚的宗教色彩,瀰漫宗教神秘思想,並且往往摻雜著一些怪異故事。

十二、十三世紀是騎士文學的繁榮時期,以法國為最盛。騎士文學中心思想

騎士精神

騎士文學

騎士文學它構成了西歐民族中所謂的“紳士精神”形成了現代歐洲人對於個人身份和榮譽的注重,對於風度。禮節和外表舉止的講究;對於崇尚精神理想和尊崇婦女的浪漫氣質的嚮往;以及恪守公開競賽,公平競爭的費而賴精神品質。總之,它使現代歐洲人民族性格中既含有優雅的貴族氣質成分,又兼具信守諾言,樂於助人,為理想和榮譽犧牲的豪爽武人品格.

騎士抒情詩

騎士文學

騎士文學德國這時也產生過大量的騎士抒情詩人,其中特別值得一提的是瓦爾特·封·弗格爾瓦德(1170-1227)。他出身於一個貧窮的騎士家庭,一一九八年後在各地漫遊了二十多年,熟悉人民的疾苦,他的作品超出了一般騎士抒情詩的範圍。如有名的抒情詩《菩提樹下》不是寫騎士對貴婦人的愛慕,而是寫普通青年男女的淳樸愛情,音調和諧,語言簡練,有民歌風味。更有意義的是他的政治詩和格言詩,主要反映當時教皇和王權的鬥爭。作者態度鮮明地維護王權,揭露教皇分裂德國的陰謀,譴責教皇的虛偽,表現了愛國精神。

騎士傳奇

騎士文學

騎士文學二、不列顛系統是圍繞古克爾特王亞瑟的傳說發展起來的,其中主要寫亞瑟王和他的圓桌騎士的故事。這些故事在西歐各國流傳很久。法國詩人克雷締安·德·特洛亞(12世紀)是這個系統的代表作家。他的主要作品有《朗斯洛或小車騎士》(1165?)、《伊凡或獅騎士》(1175?)、《培斯華勒或聖杯傳奇》(1180?)。《朗斯洛》是最典型的騎士傳奇,寫亞瑟王的騎士朗斯洛和王后耶尼愛佛的戀愛。為了尋找耶尼愛佛,朗斯洛不惜犧牲騎士的榮譽,不騎馬而坐上小車,隨後又冒生命危險爬過一道像劍一樣鋒利的橋。在比武場上,不論耶尼愛佛命令他退讓或還擊,他都唯命是聽,絕對忠誠。他集中體現了騎士的愛情觀點。《培斯華勒》寫騎士們到各處尋找盛過基督的血的聖杯,充滿神秘幻想。德國詩人哈爾特曼·封·奧埃(1170?-1215?)、沃爾夫拉姆·封·埃森巴赫(1170-1220)等都以克雷締安的作品為藍本,寫出長篇的騎士傳奇。

《特利斯坦和伊瑟》(12世紀)也屬於不列顛系統,是在德、法兩國民間流行很廣的一部亞瑟王傳奇。保留下來的只有法國兩詩人貝盧勒和湯瑪(均12世紀)及德國詩人高特夫里特·封·史特拉斯堡(創作時期約在1205-1220)等人的殘篇。這個傳奇寫特利斯坦和伊瑟無意中喝了一種藥酒,其功效是使人永世相愛。他們受到伊瑟的丈夫馬爾克國王的殘酷迫害,但他們的愛情永遠消滅不了。這個故事肯定騎士的愛情,把愛情描寫成為不可抗拒的力量,就這一點來說,是和基督教把愛情看成是邪惡的那種宗教道德觀點相牴觸的。

三、拜占庭用拜占庭古希臘晚期故事寫成的作品。《奧迦生和尼哥雷特》(13世紀)寫貴族子弟奧迦生愛上女奴尼哥雷特,遭到父親的反對。他為了愛情忘了保衛國家、抵抗外敵的騎士責任。這部傳奇說明從羅蘭到奧迦生的二、三百年中,騎士精神已經衰落了。《奧迦生和尼哥雷特》中詠唱和敘述互相交迭,詠唱部分是用韻文寫的,敘述部分是散文體。

騎士傳奇反映的生活面狹窄,虛構成分較多。它往往以一兩個騎士為中心人物,把他們的冒險經歷組織成一個長篇故事,在人物外形、內心活動、生活細節等方面都有細緻的描寫,對話生動活潑。這些藝術特點使騎士傳奇初步具備了近代長篇小說的規模。

騎士小說

騎士文學

騎士文學西班牙最早的騎士小說在1321年左右出現,但具有本國特色的騎士文學形成高潮,則在15世紀末16世紀初。當時最為流行的騎士小說有《阿馬迪斯·德·高拉》(1508)、《埃斯普蘭迪安的英雄業績》(1510)、《希臘的堂利蘇阿爾特》(1514)、《帕爾梅林·德·奧利瓦》(1511)、《騎士西法爾》(1512)等。

西班牙耶穌會創始人聖伊格納西奧·德·洛約拉在其作品中不止一次地談到“耶穌的最初的騎士事業”,當時也出現不少小說,將耶穌、天使、聖徒的事跡也作為遊俠騎士來描寫,如佩德羅·埃爾南德斯·德·比利溫布拉萊斯的《太陽騎士》(1552)。據統計,從1508至1550年間,幾乎平均每年有一部新的騎士小說問世,共出版60餘部,印了300版。15世紀末16世紀初,上自王公貴族,下至平民,無人不讀騎士小說,可見其流傳之廣。

騎士文學

騎士文學一直在社會底層掙扎的塞萬提斯親身體會了中世紀的封建制度給西班牙帶來的痛苦與災難,因為他憎恨騎士制度和美化這一制度的騎士文學。他要喚醒人們不再吸食這種麻醉人們的鴉片,從脫離現實的夢幻中解脫出來,他在《堂吉訶德》自序里斬釘截鐵地宣稱,這部書的創作意圖就是“要把騎士文學的萬惡地盤完全搗毀”,“要世人厭惡荒誕的騎士小說。”

塞萬提斯在小說中故意模仿騎士傳奇式的寫法,描寫了堂吉訶德帶著他的侍從桑丘·潘沙的“遊俠史”。《堂吉訶德》是一部辛辣的諷刺作品。它以其犀利的語言,亦莊亦諧的情節,鞭笞了苟延殘喘的封建制度與迎合統治者需要的騎士文學,嘲笑了企圖用打抱不平的方式來改造社會的空想,歷史發展就如塞萬提斯預期的那樣,《堂吉訶德》的出版給了反動騎士文學以致命的重擊,從此,西班牙再也沒有出現過一部新的騎士傳奇,當然,騎士文學的消亡主要是封建制度日趨崩潰,作為其觀念形態的封建文學必然衰落的結果。

堂吉訶德

堂吉訶德小說第二部中關於公爵與公爵夫人的情節,集中地揭露了封建貴族的醜惡本質:他們表面上慷慨好客、溫文爾雅,實際上百無聊賴、無所事事、陰險狠毒。在彬彬有禮、慷慨仁慈的假面具下,為尋求新的刺激,他們想出種種花樣捉弄堂吉訶德主僕,把自己的快樂建築在別人的痛苦與不幸上。

在抨擊侈奢專制的統治階級的同時,書中還為我們展示了西班牙普通勞動人民的貧困生活,描繪了他們遭受的苦難與壓迫。在主人公漫長的遊俠途中,所見所聞的是:兇惡的地主阿爾杜多不僅剋扣牧童的工錢,還找藉口把他綁在樹上打得死去活來;老使女堂娜羅德利蓋斯的丈夫因為一點小事被公爵夫人用別針活活戳死;少年因生活困苦被迫去當兵;大地上到處是貧窮與飢謹,妓女與盜賊;念念有詞的教士散布著愚昧;強娶美貌貧窮女人的富豪正在大擺婚宴。一個曾經威震世界的王國正在衰落,用堂吉訶德的話說這是“多災多難的時世”,“可惡的時代”,“現在這年頭,懶惰壓倒了勤快,閒散壓倒了美德,傲慢壓倒了勇敢。”

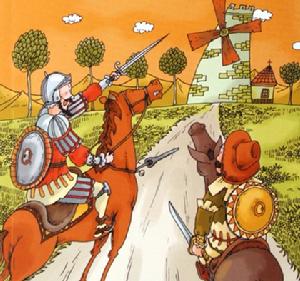

塞萬提斯筆下的堂吉訶德是個矛盾、複雜的人物。當時的西班牙社會上黑暗重重,魯迅先生曾指出:“堂吉訶德的立志去打不平,是不能說他錯誤的。不自量力也並非錯誤,錯誤的是他的打法。”堂吉訶德一心要匡正這個社會,但卻一廂情願地把騎士小說的描寫當成現實生活。他無視已經發生變化的時代,企圖以自己的遊俠行為來復活過時的騎士制度,把單槍匹馬打抱不平當做主持正義、改造社會的途徑。他在聲疾呼:“不恢復騎士道的盛士是個大錯。”

雖然他懷著滿腔真誠,卻總是四處碰壁,他沉浸在幻想中,完全喪失了對現實的感覺,在他眼裡,處處有妖魔為害,事事有魔法師搗亂,因此他到處不分青紅皂白,對著臆想出來的敵人橫衝直撞,亂劈亂刺,成為一個滑稽可笑的人物。其實他所做的那些荒唐可笑的蠢事,大都出自他善良的動機:他攻打風車,自以為是與殘害人類的巨魔作戰;他釋放了苦役犯,是為了反對奴役,給人自由;他攻擊抬著聖母像求雨的遊行隊伍,是把他們當做搶劫美女的強盜……但由於他無法對現實事物作出正確判斷,往往是事與願違。他放走了苦役犯,苦役犯不但不感謝,反而恩將仇報,把他揶揄一番,毒打一頓,並搶走了他和桑丘的衣服。他從地主手中救下牧童安德列斯,剛一轉身走開,地主又把牧童綁起,打得更狠,以致使牧童詛咒“天底下所有的遊俠騎士”。儘管現實無情地嘲弄了堂吉訶德,但他卻執迷不悟,不自量力,做事從不考慮方式方法,一味憑幻想蠻幹下去,一次又一次落得可悲的結局,成了一個“最講道德、最有理性的瘋子”,一個既可笑又可嘆的人物。然而,作者筆下的堂吉訶德又是一個為了維護正義,拯救世人,甘願犧牲自身生命的無畏勇士。他痛恨專制殘暴,同情被壓迫的勞苦大眾,嚮往自由,把保護人的正當權利與尊嚴,鋤強扶弱,消除人世間的不平作為自己的人生理想。他見義勇為,從不膽怯退縮。他具有民主、平等的思想,主張“一切東西都平等”,社會地位的尊卑是暫時的,只有“美德”才是真正的高貴。他尊敬婦女,主張個性解放、男女平等、戀愛自由。他心地善良、幽默可親,學識淵博。作者實際上把自己的愛憎與希望寄托在了這個人物身上。

堂吉訶德又是理想主義的化身,他執著於他那理想化的騎士道,從不怕人們議論與譏笑,更不怕侮辱與打擊,雖然四處碰壁,但卻百折不悔,一片赤誠,無論什麼都不能使他改變初衷,不愧為真理與正義的捍衛者。這個隻身向舊世界挑戰的孤單的騎士,雖然屢戰屢敗,卻越戰越勇,不禁令人肅然起敬。

在堂吉訶德表面的喜劇因素之下,實際隱含著深刻的悲劇意蘊。他對社會正義和人人平等的要求,在扼殺人的一切美好願望的強大的封建黑暗勢力下,是不可能得以實現的,他以過時的、虛幻的騎士道來改造現實社會,更是一個時代的誤會,完全不足為訓。但他的進步思想,閃耀著資產階級人文主義的思想光輝,他的失敗,是一個人文主義者的悲劇。小說中的桑丘·潘沙則是塞萬提斯刻意安排的與堂吉訶德相互對立、又相輔相成的角色。作者在描寫他們的遊俠生涯中,廣泛地採用對比與誇張的手法,反覆強調他們從外形到性格上的某些特徵,形成鮮明的對照。桑丘的表面愚鈍配合與堂吉訶德的瘋顛,取得了獨特的藝術效果。

堂吉訶德

堂吉訶德桑丘講話詼諧生動,一張口就是一串諺語,也表現了他健康樂觀的性格。在當時像這樣描寫農民形象的作品是極少的。

《堂吉訶德》採用了西班牙獨特的流浪漢小說的寫法,幽默、諷刺、滑稽、誇張手法的廣泛運用,是這部小說的重要藝術特色。塞萬提斯善於把悲劇與喜劇、嚴肅與滑稽巧妙地結合起來,提示出堂吉訶德這一形象的錯綜複雜的品質:堂吉訶德越是把自己認做救世的英雄,就越落得個丑角的下場;他為人處世越嚴肅認真,就愈加顯得滑稽荒唐;他的行為以喜劇情節開始,卻往往以悲劇告終,令讀者忍俊不禁,而在笑中又含著感慨、辛酸--這其中也蘊含著對封建專制的深刻批判。

塞萬提斯還大量借用了騎士小說的描寫敘述手段和那種裝腔作勢的語言,加以模擬、誇張並與現實社會做對比,形成了極不協調的可笑對照。如在騎士文學中,騎士受封典禮本是非常神聖莊嚴的宗教儀式,但在這部小說中,受封儀式不是在任何重要的集會場所,卻是在一個破旅店的馬棚里進行。主持人不是有威望的神孫人員,卻是一位退隱下來的走江湖的流氓與騙子--旅店老闆,而且他手裡高擎的不是《聖經》,而是供給騾夫草料的賬簿,而為堂吉訶德掛寶劍的竟然是旅店中的妓女!在堂吉訶德眼裡,意中人杜爾西內亞是絕代佳人,美麗的公主,她的“眼睛是太陽,臉頰是玫瑰,嘴唇是珊瑚,牙齒是珍珠”,但其實她不過是一個與他從無來往的鄉下姑娘,而且長得酷似男人,“身子粗粗壯壯,胸口還長著毛呢”。作家對騎士小說的諷刺可謂辛辣之極。

《堂吉訶德》是歐洲較早出現的長篇小說之一,藝術上還略微顯得粗糙不足,如情節不夠連貫,結構不夠嚴密,一些細節前後有些出入等,但總體上是瑕不掩瑜,它對歐洲長篇小說的發展起了重要的作用。特別是堂吉訶德這一形象已成為歐洲文學中一個著名的典型。