概述

《平安帖》

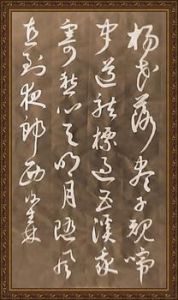

《平安帖》《平安帖》,草書《平安帖》曾被乾隆帝盛譽可以媲美‘三希堂’瑰寶王羲之的《快雪時晴帖》,事實上王羲之作品流傳至今,真跡罕存於世。《平安帖》和王羲之的其他墨跡一樣,對它的摹刻年代就有不同推斷,有認為是宋摹本,也有認為米芾所摹,而更多的則鑑定為唐摹本。

頂級藏品

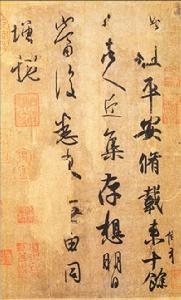

1、王羲之《草書平安帖》可稱頂級藏品。《草書平安帖》最早見於《宣和書譜》著錄,後刻入北宋著名的叢帖《絳帖》,當時共有九行,後被一分為二,即將於秋拍亮相的為前半部,縱24.5厘米,橫13.8厘米,四行,四十一字。

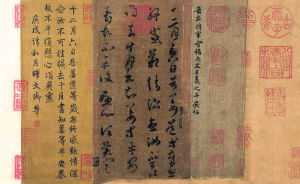

2、此帖著錄於《石渠寶笈·續編》,乾隆御題兩次,且歷經多位收藏家收藏,流傳有序,極其難得。經考證,在元代被鑑定大家柯九思收藏,在其左右及宋綾隔水的騎縫上蓋有他多方收藏印。

3、此後這件作品入明初收藏家李錦之手,之後為文徵明所得,明嘉靖二十年文氏父子將其刻入《停雲館法帖》卷四,被認定為唐人所摹,後此帖歸其長子文彭所有。萬曆年間流入北京,被王世懋、孫鑛等發現。明末藏於安徽歙縣收藏家吳家鳳處。清初分別藏於曹溶、李宗孔及梁清標家,之後被收入內府。

4、王羲之高古的精摹本歷來被當作真跡看待。此平安帖帖久享盛名,歷代鑑賞家對其年代多有研究,有稱為宋摹的,也有疑為米芾所摹的,而更多的則定為唐摹。它著錄極多,並一再被刻入各種叢帖中,元以後的公私藏印及流傳歷歷可考,其珍貴性不言而喻。

字帖內容

平安帖

平安帖此粗平安修載來十餘口口人近集存想明日歸復悉口口由同增慨。

高價拍賣

王羲之《平安帖》

王羲之《平安帖》1、中國嘉德2010秋季拍賣會將於2010年11月20日拉開帷幕,包括中國書畫、瓷器工藝品、古籍善本、中國油畫及雕塑、郵品錢幣銅鏡、珠寶翡翠以及首次推出的腕錶門類的拍品。據中國嘉德副總裁兼古代書畫部總經理胡妍妍介紹,此次中國嘉德秋季拍賣會古代書畫專場中有5件石渠寶笈著錄的清宮舊藏匯聚一堂,王羲之《草書平安帖》可稱頂級藏品。

2、中國嘉德舉行了“秋光萬華———清代宮廷藝術集粹”夜場拍賣,整場有25件拍品。最初乾隆的《盤龍松》亮相,便以超出估價近4倍成交。2010年11月20日20點47分,當2109號拍品王羲之的草書《平安帖》亮相時引起全場關注,此前該幅作品就被保守估計能過億。

3、拍賣從5500萬起價,短短兩三分鐘便競價到8800萬,此時有買家直接加價到1億元。此後買家以1000萬為競價階梯展開爭奪,最終該幅作品以3.08億成交。這成為繼黃庭堅《砥柱銘》(4.368億)之後中國書畫作品的第二貴。

《平安帖》的摹制時間

徐邦達先生三十多年前見過《平安帖》後,對它進行了細緻的著錄與研究,文字刊於《古書畫偽訛考辨》一書中。今天看來,他的鑑定結論大多是十分精準的。下列七點,衷心擁護:1.本帖絹地與前宋花綾隔水是一時物。

2.書寫系臨寫帶勾描,墨濃筆滯,點畫有失誤處。

3.本帖上古印——“書畫印”(文徵明跋中以為王詵印)、柯九思印均古,應非偽物。

4.後黃絹隔水(非綾,與前隔水不對稱)及贉尾紙上。

宣和內府諸璽則盡偽,絹、紙亦非宋內府物。

5.本身上“紹興”印亦偽。

6.前隔水上的標題,文徵明認為是南宋高宗趙構書,亦非。

7.其文徵明、王榖祥、彭年、胡汝嘉諸跋和文氏以來鑑藏印記則都真。

需要商榷的,是徐先生對此帖摹制時間的斷代:“綜核以上種種情況,本帖應為南宋中晚期勾摹本。”

說實話,“綜核以上種種情況”,我無論如何也無法得出“南宋中晚期”的結論。我猜徐先生的思路也許是:“卷中鈐有北宋末宣和內府與南宋初紹興內府的偽璽,所以它只能產生於南宋中晚期,因為古人是不敢偽刻當朝皇帝御璽的。”然而,難道摹帖與鈐蓋偽璽必須同時進行嗎?為什麼不能是摹帖在前,鈐蓋偽璽在後呢?

個人對這個問題的拙見如下:

1.文徵明乃明代傑出的書畫家和書畫鑑賞家。他對於上距自己僅三四百年的“大名頭”王詵的鑑藏印章,理應相當熟悉,就像今天的鑑賞家應當熟悉項元汴、安岐、梁清標的印章一樣。他在跋文中明確指出《平安帖》上所鈐“書畫印”等屬於王詵,如果找不出過硬的反證,我們沒有理由不採信他的說法。如此,此帖的摹制時間應不晚於北宋王詵生活的年代(公元十一世紀初葉)。

至於我為何不採信文氏關於此卷題簽為宋高宗所書的說法,是由於北宋以後“元章書”為流行書體,仿效者實在太多,很難僅據“猶帶米法”就說是趙構。文氏自己在另一處跋王羲之《思想帖》時說:“余舊藏《平安帖》有米海岳簽題”(見《清河書畫舫》等書),乾脆又說是米芾所書了。看來自己也沒譜。

2.《平安帖》為絹本,這在古摹王帖中是少見的。唐人以“雙鉤廓填”法摹帖多用紙本,他們是在認真地作學術意義上的“拷貝件”,故往往連原作上的破損痕跡也忠實勾出。薄麻紙,特別是經過燙蠟處理過的“硬黃紙”,透明性好,便於進行這樣的勾摹。絹素的透明性較差,無法精細勾摹,只宜臨寫,然後再以勾描的方法進行一些修正。《平安帖》的絹地,徐邦達先生已經確認是宋絹,故此帖的性質,嚴格說應叫宋臨本。舍紙摹而用絹臨,主要是想通過材質的高貴使人信為晉人真跡,造就一件可以亂真的“文物複製品”。文徵明對“絹本”這一點十分看重,他在題跋中說:“蓋晉人珍惜其書,故多用絹,至唐人猶然。”似乎就是上了這個當,把複製品當真跡買了。

當然,這並不貶損《平安帖》的價值。千年古物,不管當年的摹制動機如何,其傳承右軍書道的功能,對於今人來說都是一樣的。

3.由上述兩點,我們聯想到王詵其人。王詵是宋英宗的駙馬,北宋時代僅次於徽宗皇帝趙佶的第二大書畫玩家,也是一位不拘小節的達人。關於他贗造名家書畫的記載,古書上屢屢見之。這裡只舉米芾《書史》中非常生動有趣的一則:

王詵,每余到都下,邀過其第,即大出書帖,索余臨寫。因櫃中翻索書畫,見余所臨王子敬《鵝群帖》,染古色麻紙,滿目皴紋,錦囊玉軸,裝剪他書上跋連於其後。又以臨虞帖裝染,使公卿跋。余適見大笑,王就手奪去。諒其他尚多,未出示。又余少時,使一蘇州背匠之子呂彥直,今在三館為胥。王詵嘗留門下,使雙鉤書帖。又嘗見摹《黃庭經》一卷,上用所刻“勾德元圖書記”,乃余驗破者。

從這裡,我們清楚地看到了北宋“收藏熱”中社會對古法書的渴求,以及王詵們的應對之策。據此是否可以這樣推斷:今天我們面前這件《平安帖》,極有可能就誕生於那個時期,或者竟就是王詵府上的出產——高手臨摹,精工裱褙。到了“南宋中晚期”或更晚一些時候,它又被繼起的業內高人拆去原來的花綾後隔水和贉尾紙(上面很可能有王詵等北宋人的印章、題記,可以另派他用),配上鈐有偽宣和內府諸璽的黃絹後隔水及贉尾紙,又在本幅鈐上紹興偽璽。這樣,一件王駙馬的鑑藏品就提升為宣和、紹興兩代帝王的御府珍玩了。竊以為,這是比較符合邏輯的。

王羲之書法作品

| 王羲之對真書、草、行諸體書法造詣都很深。他的真書勢形巧密,開闢了一種新的境界;他的草長濃纖折衷;他的行書遒媚勁健。人們稱他的字"飄若浮雲,矯若驚龍";"龍跳天門,虎臥凰閣"。 中國書史上推崇王羲之為“書聖”,王羲之的書法影響了一代又一代的書苑。 | |||

| 《快雪時晴帖》 《遠宦帖》 《奉桔帖》 《平安帖》 《何如帖》 《喪亂帖》 《十七帖》 《七月都下帖》 《妹至帖》 《唐懷仁集聖教序》 | 《二謝帖》 《得示帖》 《孔侍中帖》 《頻有哀禍帖》 《游目帖》 《雨後帖》 《小楷樂毅論》 《乾嘔帖》 《漢時帖》 《唐集興福寺半截碑》 | 《姨母帖》 《初月帖》 《萬歲通天帖》 《寒切帖》 《行穰帖》 《遠宦帖》 《寒切帖》 《長風帖》 《其書帖》 《瞻近龍保帖》 | 《草書平安帖》 《蘭亭序》 《樂毅論》 《黃庭經》 《禊帖》 《上虞帖》 《袁生帖》 《大道帖》 《旃罽胡桃帖》 |