《平安帖》的藝術地位

北宋《宣和書譜》記載御府所藏二百四十三件王羲之法書中,就有草書《平安帖》一件(另有同名行書一件,摹本今藏台北故宮)。北宋潘師旦刻《絳帖》二十卷,亦收入王羲之《告姜道帖》(《平安帖》之別名,即姜夔指為獻之書者)。南宋《澄清堂帖》亦刻入《告姜道帖》。以上三種重要著錄,表明了早在宋代,《平安帖》在公、私鑑藏家心目中已經具有的顯赫位置。

所見澄清堂刻本《告姜道帖》有九行七十五字。今嘉德所征《平安帖》,當是佚失了後五行的一個半截摹本。但由於它是墨跡,價值非刻帖可比,故文徵明當年得到之後,還是十分珍重地將其刻入了自己“主編”,兒子文彭、文嘉摹勒的《停雲館帖》。《停雲

平安帖

平安帖可惜的是,乾隆帝獲此帖的時間大約很晚,加題時已是乾隆五十五年(庚戌),集內府法書之大成的御刻《三希堂帖》、《墨妙軒帖》早已完成,《平安帖》遂無緣躋身清宮刻帖之榮耀。此後不知何時,它流出宮廷,“隱居”人間,又錯過了照相術昌明後百餘年來的“出版大潮”,各種影印王羲之法書圖錄中皆不見其蹤影。難怪今人驟見鴻寶,頗覺眼生。作為藝術史研究者,我們有責任闡明它在歷史上的巍巍地位與赫赫聲聞。

那么,就這件古摹本本身而論,它的藝術價值又體現在什麼地方呢?

粗略言之,王羲之法書傳世臨摹本可分三個檔次:

1.極品。如遼寧省博物館藏《姨母帖》、《初月帖》,日本宮內廳藏《喪亂•二謝•得示帖》,日本前田育德會藏《頻有哀禍•孔侍中帖》,台北故宮藏《平安•何如•奉橘帖》等。皆屬“大開門”的唐摹精品,形神兼備,僅“下真跡一等”。

2.上品。如台北故宮藏《快雪時晴帖》、《遠宦帖》,天津博物館藏《寒切帖》、《乾嘔帖》,上海博物館藏《上虞帖》等。時代在唐宋之間,鉤摹技術較之上述“極品”略遜一籌,但摹寫認真,忠實原作,故仍不失為藝林至寶。

3.下品。如台北故宮藏《大道帖》,北京故宮藏《雨後帖》等。多出宋人之手,臨寫以意為之。筆法或有精窳之分,然原作形貌保存甚少。僅可作為研究王字流傳的重要參考資料而已。

“對號入座”一下,嘉德這件《平安帖》,理應歸入“上品”之列。乾隆皇帝說它“可亞《時晴帖》”,徐邦達先生說它“勾摹水平,大略相等於今見之《上虞》、《乾嘔》二帖”,都已經講得十分清楚具體。至於《快雪時晴帖》、《上虞帖》在中國書法史上的地位,大家檢書即知,這裡就不多談了。

宋代大書家米芾以善於臨摹古法帖著稱,自稱“集古字”。然傳為其摹古之作,如王羲之《大道帖》,王獻之《中秋帖》、《新埭帖》等,皆帶有很強的米氏個人風格,雖然筆精墨妙,但從保存“二王”原味的角度看,實不足取。《平安帖》的摹手,論技法當然不是米芾的對手。他運筆不夠圓熟瀟灑,偶爾還有敗筆;寫不到位之處,只好勾描救正。這就是徐邦達先生所評“臨寫帶勾描,墨濃筆滯,點畫有失誤處”。但他的好處,第一是老老實實,忠實原作。明人孫鑛說,第二行“情”字沒寫末一點,很可能是原作那裡有個窟窿,摹手就不敢添出;如果換了米芾,無疑會隨手補上(詳見下節引《<書畫跋>跋》)。第二是筆端有股“生拙之氣”,恰與羲之那不合時宜的“魏晉風度”相合拍,與今草初創階段的實際狀況合拍。孫鑛、吳其貞、安岐等著錄家定此帖為“唐人臨”或“唐摹”,未必有什麼實據,可能就是味出了了這點兒“古趣”吧。孫氏將此帖與《停雲館帖》拓本對比,指出:“字形與此刻(拓本)相似,而筆圓墨淨。其使轉之妙亦非石所能傳。然卻有不到處、率意處,不若石之完善。末一‘定’字絕有勢,此刻原不及也。”信為知味者之言。王羲之書法是中國古代美學的傑出代表,“不完善”中恰具“不傳之妙”。此帖的藝術價值,主要就靠這點千金難買的“原汁原味”了!

需要說明的是,王書唐宋古摹本現大多秘藏於國家級大博物館中,即使是《雨後帖》那樣的“重要參考資料”,目前在我們北京故宮,也早已定為國家一級文物,珍而重之,輕易難得展出,更遑論入市流通了。《平安帖》此次現身嘉德,誠為“盛世收藏”大潮中湧起的千載良機。古來藏家多矣,擁有“王羲之”者能得幾人?有識者當不交臂失之。

法帖內容

原文:

文人《雅集圖》陳洪綬繪

文人《雅集圖》陳洪綬繪此粗①平安,修載②來十餘日,諸人近集,存想③明日當復悉來,無由④同,增慨。

註:帖文部分字跡殘損,釋文根據《王羲之志(附王獻之志)》(山東人民出版社2009年4月出版)補出。

註解:

①粗:略微,大致。②修載:王耆之,王羲之的從兄弟。③存想:思忖,思量。④無由:沒有辦法。《儀禮·士相見禮》:“某也願見,無由達”。

據《世說新語》賞譽第八注引《王氏譜》曰:“耆之字修載,琅玡人,荊州刺史廙第三子。歷中書郎、鄱陽太守、給事中。”謝萬嘗稱:“王修載樂托(落拓)之性,出自門風”。帖中言及“諸人近集,存想明日當復悉來”,晉人雅集過從之密,嘯詠風氣之盛,於此見出一斑。

作品欣賞

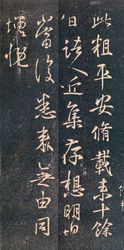

《平安帖》局部

《平安帖》局部用筆:《平安帖》用筆峻利,沉著瀟灑,俊宕清健,體勢豐滿,尤其是尖筆的起訖牽帶,豐富多變,飽滿完整,實為行書楷則。

王羲之的新體行書,除了擺布黑色點畫之外,也照顧到白底的空間,把這兩者安排適宜,悠遊於二度和三度空間,使得點畫蕩漾空際,回互成趣。王羲之所表現的書法造型,如孟子道性善,

莊周談自然,縱說橫說,無不如意。張懷瓘云:“惟逸少筆跡遒,獨擅一家之美,天資自然,丰神蓋代,且其道微而味薄,固常人之能學,其理隱而意深,故天下寡於知音。”意謂著要了解王字是不易的,它是理性和感性交溶下的產物,像是一個機智的導演,在幕後活動,而不顯出其威臨和統治。

造型:明項穆云:“天圓地方,群類象形,聖人作則,制為規矩。…‥古今論書,獨推魏晉,然晉人風氣,疏宕不羈。右軍多優,體裁獨妙。”在王羲之行書的字裡行間,能感到靜謐、和諧、清逸之氣,除行書字勢特色之外,每行中字群的經營,字形的大小,起伏波變至高峰而止的章法,更像是長袖善舞的舞者,盡情盡意,隨意驅遣點畫。以行書墨跡本尺牘《平安帖》為例,舉隅其造型:《平安帖》奇在骨格之神異,其平直畫雖多,各有異態,同為長豎,“平”字懸針,有若引繩,而“來“字微拱,“十”字則左拂;同為短豎,“修”字各有粗細。同為橫畫,“安”字側鋒下拱,姿態嫵媚,“集”字長橫甚細,“存”字之橫則粗,此其所以奇也。而骨體廉峻,筋肉附之,此其所以麗也。章法布局疏密得當,雍容之態,酣暢之情,可為行書之典範。

收藏著錄

收藏:《平安帖》前隔水上有“晉王羲之奉橘帖”瘦金書題簽。下鈐“宣和”朱文聯璽。第一行“來十”二字右側,有南朝梁“僧權”半字押署。幅後有“隋開皇十八年三月廿七日”落款,再後有“參軍事學士諸葛穎”、“諫議參軍開府學士柳顧言”、“釋智果”題名。拖尾有歐陽修等題名。前後有“政和”、“宣和”、“紹興”及項元汴、笪重光等人收藏印,以及清帝鑑藏印多方,系流傳有緒的唐摹本。[8]著錄:《宣和書譜》卷第十五著錄《平安帖》帖目,但錄於王羲之草書目中。第一行首二字損泐,為“此粗”二字,而褚遂良《右軍書目》著錄有“此粗平安”一帖,在行書第十七卷中,但未錄行數。從勾摹本保存的書風審視,此帖類於《孔侍中帖》,體勢豐滿而筆勢峻利。