流行病學

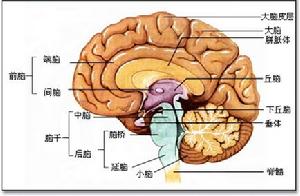

顱腦結構圖

顱腦結構圖病因

顱內脂肪瘤常合併有其他中樞神經系統先天性畸形,如胼胝體缺失脊柱裂顱骨中線部位局限性骨缺損、或脊膜脊髓膨出,以胼胝體缺失最常見;也可同時合併有先天性腦神經異常。由於脂肪瘤多發生在中軸附近,且常合併神經管閉合不全畸形,故許多學者認為此病的病因是胚胎發育迷亂、神經管閉合不全所致。

發病機制

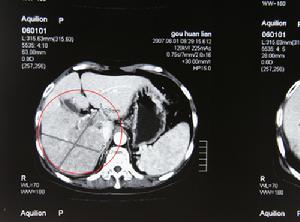

顱內脂肪瘤CT圖

顱內脂肪瘤CT圖顱內脂肪瘤的發病機制尚不能肯定。關於其發病機制有以下幾種觀點:

1.顱內脂肪瘤 為類似於錯構瘤的先天性腫瘤,系脂肪發育過程中組織異位畸形,並隨著人體發育而生長形成,多數學者支持這一觀點。顱內脂肪瘤常伴有神經管發育不全的畸形也支持上述觀點。

2.並存的畸形 不是顱內脂肪瘤的發生原因二者之間存在著遺傳因素,顱內脂肪瘤是與遺傳有關的蛛網膜異常分化形成的。

3.顱內脂肪瘤 是結締組織中脂肪組織、神經膠質脂肪變性而形成的。

總之,其發生機制有待於進一步研究。

病理學方面,脂肪瘤多位於軟腦膜下或腦池內,界限不清,藉助大量纖維和血管與神經組織交織在一起。胼胝體脂肪瘤可為一薄層。瀰漫地覆蓋在胼胝體上或縱臥於胼胝體的大腦正中裂內,組織學檢查以完全分化成熟的脂肪細胞為主,亦有胎性脂肪組織細胞內可有泡沫狀粉染物質,不易見到細胞核,大小不一,沒有惡性徵象。常伴有其他結構,例如大量纖維組織和血管。血管的大小不一,排列較紊亂,可見管壁增厚,平滑肌增大,纖維組織內可有大量膠原纖維形成束帶狀。血管周圍的間葉細胞增大堆積。有些尚含有橫紋肌、骨和骨髓組織等。

臨床表現

顱內脂肪瘤CT圖

顱內脂肪瘤CT圖1.癲癇 這是顱內脂肪瘤最常見的症狀,約占50%,可為各種類型癲癇,但以大發作為主其癲癇發作可能與腫瘤鄰近結構出現膠樣變性刺激腦組織或脂肪瘤包膜中緻密的纖維組織浸潤到周圍神經組織,形成興奮灶有關;也可能與胼胝體發育不良或脂肪瘤本身有關。

2.腦定位征 顱內脂肪瘤很少引起腦定位征,有時可壓迫周圍結構而出現相應的定位體徵。如胼胝體脂肪瘤壓迫下丘腦,出現低血鈉肥胖性生殖無能等間腦損害表現;橋小腦角脂肪瘤可出現耳鳴、聽力下降、眩暈、三叉神經痛、眼球震顫、共濟失調等;鞍區脂肪瘤可引起內分泌紊亂及視力、視野改變等。延髓頸髓背側脂肪瘤可表現為肢體麻木無力,延髓麻痹,呈進行性加重伴胸背肩頸枕一過性疼痛發作,大小便功能障礙,四肢肌張力增高,肌力下降雙側病理征陽性;側裂池或島葉脂肪瘤可出現鉤回發作、肢體無力等。

3.顱內壓增高症 腦室脈絡叢脂肪瘤可阻塞室間孔引起腦脊液循環受阻或四疊體區脂肪瘤壓迫中腦導水管引起梗阻性腦積水而發生顱內壓增高如頭痛、嘔吐視盤水腫等。

4.其他症狀 約20%的病人有不同程度的精神障礙甚至痴呆,可能是由於腫瘤累及雙側額葉所致,表現為淡漠反應遲鈍、無欲、記憶力下降、小便失禁等。胼胝體脂肪瘤精神障礙可達20%~40%,輕癱占17%,頭痛占16%。

5.伴發畸形 詳見併發症部分的內容。

併發症:顱內脂肪瘤常伴發神經管發育不全的其他畸形,以胼胝體脂肪瘤最多見48%~50%的胼胝體脂肪瘤伴有胼胝體發育不全或缺如。其他常見的畸形有透明隔缺失、脊柱裂、脊膜膨出、顱骨發育不全(額、頂骨缺損)、小腦蚓部發育不全等。少見的畸形有漏斗胸硬齶高弓心隔缺失唇裂、皮下脂肪瘤或纖維瘤等。

診斷

顱內脂肪瘤CT圖

顱內脂肪瘤CT圖鑑別診斷

顱內脂肪瘤需要與皮樣囊腫、表皮樣囊腫、畸胎瘤蛛網膜囊腫、慢性血腫、顱咽管瘤、胼胝體膠質瘤等相鑑別

皮樣囊腫、表皮樣囊腫、蛛網膜囊腫均表現為CT無強化的低密度區但MRI上T1加權像為低信號,與脂肪瘤表現不同。

上皮樣囊腫的MRI表現與脂肪瘤均為T1及T2加權像高信號,但前者多有岩骨嵴骨質破壞,CT掃描可發現。

畸胎瘤CT表現為不均勻的囊性腫物,其腫瘤直徑多在2.5cm以上。

檢查

1.顱骨平片 典型的胼胝體脂肪瘤X線平片可見中線結構處“酒杯狀”或“貝殼狀”鈣化影,這一典型徵象可作為診斷顱內脂肪瘤的確診依據。橋小腦角脂肪瘤有時可有內聽道擴大及岩骨嵴缺損等。其X線斷層片能清楚地顯示脂肪瘤局部X線透過較多的透亮區。同時顱骨平片尚可顯示合併的顱腦畸形,如顱骨發育不全、骨缺損等。

2.腦血管造影 頸內動脈造影時胼胝體脂肪瘤可呈現大腦前動脈迂曲擴張,有時兩側大腦前動脈合二為一,胼緣動脈胼周動脈也相應擴張,供應脂肪瘤的許多小分支成平行網狀,大腦前動脈、胼緣動脈常被腫瘤包裹橋小腦角脂肪瘤,在腦血管造影上可見小腦前下動脈及其分支迂曲擴張腦血管造影還可同時顯示並存畸形,如胼胝體發育不全、腦積水及靜脈引流異常等。

3.CT檢查 脂肪瘤的CT表現為圓形、類圓形或不規則形的低密度區,CT值為-110~-10Hu。其邊緣清楚,低密度灶周圍可有層狀鈣化。強化後低密度區不增強CT值無明顯增加。低密度區直徑多在2cm左右。冠狀掃描鈣化層顯示更清楚鈣化灶以胼胝體脂肪瘤多見,其他部位的脂肪瘤鈣化少見。有時亦可發現多發性脂肪瘤,特別是在側腦室脈絡叢附近,25%的胼胝體脂肪瘤病人在脈絡叢可見第2個脂肪瘤。脂肪瘤的CT其他表現包括胼胝體發育不良、側腦室分離、側腦室脈絡叢腫瘤等。

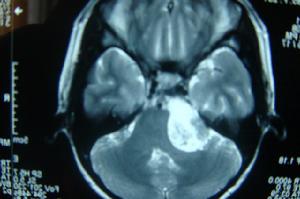

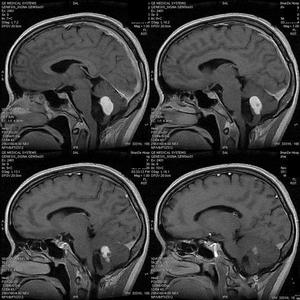

4.MRI MRI是診斷脂肪瘤最好的方法。T1加權像及T2加權像上均呈高信號脂肪瘤壁上的鈣化有時呈無信號影。

大腦半球間裂(胼胝體)脂肪瘤的MRI可顯示:①位於中線幾乎對稱的脂肪腫塊,占據半球間裂的局部區域,通常在胼胝體附近;②在胼胝體壓部周圍示不同程度的延展,經脈絡裂到脈絡叢,沿大腦裂分布;③37%~50%同時伴有胼胝體發育不良;④11%同時伴有皮下脂肪瘤;⑤包圍半球間動脈使其形成梭狀擴張;⑥脂肪瘤外周殼狀鈣化或其中含緻密骨。

治療及預後

顱內脂肪瘤CT圖

顱內脂肪瘤CT圖1.脂肪瘤組織中含有豐富的血管,彌散分布著緻密的纖維組織其膠質性包膜與周圍腦組織粘連緊密,即使採用顯微手術,也難以分離出腫瘤,不能達到全切除的目的。

2.顱內脂肪瘤所表現出的非特異性症狀、體徵並非是脂肪瘤本身引起的,多為伴發的其他畸形引起,腫瘤切除後,不能圓滿地改善症狀。

3.顱內脂肪瘤生長緩慢,幾乎不形成致命性顱內壓升高。

只有極少數病人有直接手術的指征,如引起梗阻性腦積水者、鞍區脂肪瘤引起視力、視野損害者、橋小腦角脂肪瘤引起耳鳴、耳聾者可考慮直接手術。另外腦積水者亦可以單行腦脊液分流術解除顱內高壓,緩解症狀。胼胝體脂肪瘤完全切除十分困難,因為瘤內富含血管及緻密纖維組織,後者覆蓋胼周動脈及其分支上,而且大腦前動脈常常包裹在腫瘤內,囊壁與周圍腦組織粘連,即使顯微手術也難以保護這些血管,因此,多數情況下只能行腫瘤部分切除術。

預後

文獻中報告的手術療效不能令人滿意,大約半數病人術後仍有癲癇發作,甚至有人認為手術不能改善癲癇症狀Tahmouresie(1979)報導的21例脂肪瘤手術病人10例死亡,4例無變化,1例有嚴重神經功能缺失,僅5例術後有改善。孫四方(1989)報導3例胼胝體脂肪瘤,均經手術治療,1例術後癲癇無改善且遺有左側輕偏癱,1例術後無變化,1例術後癲癇不再發作並恢復原工作Hatashita(1983)報導1例島葉脂肪瘤經手術部分切除術後病人恢復良好。由於脂肪瘤多數病人不出現致命性顱內壓增高及致命性占位病變效應,故多數不必手術治療。