基本介紹

吳田山

吳田山⒉ 自然氣候:屬亞熱帶季風氣候,濕潤多雨,陽光充足,冬無嚴寒,夏無酷暑,無霜期350天,年平均氣溫19℃,平均降雨量1500mm左右,地勢平坦。西北部有梁山餘脈吳田山(海拔147米)、岩頂山(海拔338米)、牛背山(海拔200米)、西崎山(海拔259米)、大肚湖山(海拔246米),源自吳田山的過田溪,流經山前村,匯於舊鎮港。源自眉田村大坑社西部大山的運頭溪,與源自大肚湖山的眉田溪在運頭村南匯合,東流至陂下和竹寺交界處匯入舊鎮港。源自牛寮山和西崎山等處的巷內溪,流經中社村,至江邊自然村匯入舊鎮港。源

霞美鎮

霞美鎮自五社村的上黃溪,至白石附近入舊鎮港。源自籠仔埔的黃埔溪,東流至寨仔內,有源自山嶺村的小溪來匯合,流經溪仔社,至白石、董門二村之間的港仔頭入舊鎮港。這些自成河系的小溪不但有灌田之利,而且使灘涂鹹淡適宜,利於水產養殖。海濱有矽砂,山間有花崗岩,蘊藏量都很豐富。南部的下蔡灣海灘種植的防護林帶鬱鬱蔥蔥,沙質潔淨,水質清潔,被稱為天然游泳場。堤內有豐富的淡水,為渡假旅遊勝地。

⒊ 交通條件:省道306線、金霞公路、柳中公路、軍民連心路貫穿而過,公路總里程62.1km。豐州大橋與柳中路連在一起,溝通省道305、306線,交通路網密度為1.2km/km2。距南安、泉州市區、高速公路入口處均在10km左右,距晉江機場13km,泉州火車站13km、後渚港16km,交通十分便捷。

歷史沿革

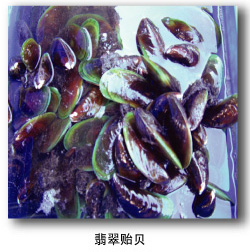

翡翠貽貝

翡翠貽貝行政區劃

1997年,面積75.5平方千米,人口5.4萬,轄霞美居委會和霞美、中社村、山前村、劉坂村、過田村、眉田村、運頭村、巷內村、五社村、白石村、董門村、北江村、前梧村、山嶺村、塔嶺村、下蔡村、後寮村17個村委會。

行政村(或居委會) 所轄自然村或居民點

霞美村 竹寺、後房、尾厝

中社村 中社、江邊、土樓

山前村 山前、下劉、後山、滬頭

過田村 過田、土樓、竹林、陳倉、大厝、嶺下

劉坂村 劉坂大社、人東、陂下

運頭村 運頭

眉田村 大坑、水尾、城內、西坪尾、大祖後、下厝、下園、深沙、考塘、考塘墟

巷內村 巷內、下河、楓仔

五社村 香山、西崎頭、下周、白沙仔、後田、竹仔林、埔尾

黃埔村 黃厝路、壟仔埔

白石村 白石、城仔內、上黃

董門村 董門

溪仔村 丈頭、前山、大厝前、宅內、東歐、港仔頭、城內、田、寨仔內、西許

北江村 北江

後寮村 後寮、上庵、庵下

前梧村 前梧、埔仔、下埔、西宅

山嶺村 山頭、嶺後、新城、後厝、前厝、後戴、新厝、洪坪

塔嶺村 舊厝、塔坪、上南寮、下南寮、後周、金坂、埔上

下蔡村 下蔡、甲仔

重要歷史事件

霞美鎮

霞美鎮2、抗日戰爭期間,反動派破壞國共合作抗日協定,“圍剿”革命根據地,籠仔埔、黃厝路、巷內一帶受到蹂躪。

1942年,中央漳浦縣委機關轉移到巷內與籠仔埔之間的西崎山虎崆岩,縣委重要領導人被反動軍隊圍困,頑強反擊,吳庭堅當場犧牲,縣委書記張太西及交通員蔡火負傷,彈盡被捕,7月就義於縣城。

革命文物

1982年,縣人民政府定虎崆岩為文物保護單位。

經濟狀況

農民在海區附海蠣苗準備下海吊養

農民在海區附海蠣苗準備下海吊養三資企業除上述禾美、正興、三達3家外,還有:台裕水產開發有限公司、江隆水產養殖發展有限公司、大統食品有限公司、三林石英砂開發有限公司、恆源食品罐頭有限公司等,霞美鎮共有企業1533家(含上述三資企業5家)。

2001年,霞美鎮農業總產值1.94億元,水產品產量43960噸,水果產量7100噸,鄉鎮企業總產值9.17億元,三資企業總產值30502萬元。農年人均純收入3228元。

基礎設施

筆直的鄉村公路

筆直的鄉村公路2001年,建成北江300畝圍墾工程,完成山前片省級商品糧基地,山嶺片省級節水灌溉工程,北江海堤維修加固工程和東港4.1公里的清淤修復疏浚工程等10個水利設施建設項目。

電信:有35千伏變電站一座。有9000門程控電話及行動電話基站。有日產1500噸的自來水廠。

水利:霞美鎮與杜潯鎮交界處的後井水庫,建成於1960年2月,庫容2185萬立方米,以左乾渠灌溉過田、運頭、眉田、巷內一帶田地,右乾渠灌溉五社,黃埔、白石、山嶺、塔嶺、溪仔、霞美、中社一帶田地。本鎮內有三座小(二)型水庫:1、紅坑水庫,在黃埔村,建成於1956年4月,庫容46萬立方米。2、大山水庫,在劉坂村,建成於1958年5月,庫容31萬立方米。3、岩坑水庫,在五社村,建成於1981年12月,庫容42萬立方米。這3座水庫都合併於後井水庫灌區。

南部塔嶺、前梧、後寮、下蔡一帶有一條東港。這一帶沒有大股泉水,而兩岸地下水豐富,滲出匯成這條被稱為“港”的小溪。因為易淤塞,年年都加以疏浚,以利排灌,2001年,開始在這一帶建節水型噴灌工程。

醫療:有鎮衛生院一所。各村都有醫療所。教育各村都有國小,共20所。全鎮有中學3所:1、霞美中學,在中部的霞美村,校園面積20565平方米,建築面積7836平方米,設28班級,學生1538人,教師74人。2、劉坂中學,在北部的劉坂村,校園面積18664平方米,建築面積3690平方米,設14班級,學生738人,教師40人。3、霞南中學,在南部溪仔村,校園面積24000平方米,建築面積4711平方米,設24班級,學生1620人,教師78人。

工業發展

霞美鎮光電信息產業基地未來規劃

霞美鎮光電信息產業基地未來規劃2006年以來,霞美鎮以“第二產業促第三產業,新產業促舊產業”為發展主線,突出“工業興鎮”的戰略舉措,工業經濟支撐帶動作用進一步增強。霞美鎮共新辦企業80多家,總投資4億多元,創輝等12家台資企業先後入駐兩個園區。

——龍頭企業結構升級。霞美鎮已有工業重點項目25家,實現開工23家,規模工業產值占全部工業產值73.6%,福山軸承、泉州變壓器製造等兩家公司均被確定為首批上市後備企業。

——傳統產業聚集。機械、汽配、電子等行業立足做大做強,不斷創新拓展,展現出強勁的發展勢頭。交通運輸、商貿物流等第三產業發展迅速,經濟實力和綜合竟爭力顯著提升。

——招商工作引向縱深。為了吸引一批有實力、流失在外的企業回歸創業,霞美鎮始終致力於建設親商、安商、重商的投資環境,組織回鄉企業家到濱江、光伏兩大產業基地現場參觀,幫助鎮、村幹部拓寬發展思路與視野,主動融入到全鎮發展大局。採取放水養魚的辦法,多找些項目、引項目,拿出好的項目、大的項目讓外來客商開發,努力打造一個興業生財的好地方。

城鎮建設

霞美鎮

霞美鎮