簡介

雅典帝國

雅典帝國公元前5世紀後期,雅典人從經濟、政治、軍事、法律、 宗教諸方面強化對廣大屬國人民的統治,幾乎完全剝奪了各屬國的主權,雅典帝國是雅典人的國家,不是主權國家聯盟。雅典帝國的形成標誌著雅典國家的發展進入了一個新階段;雅典帝國的形成,是雅典人征服、奴役異邦人的結果,是雅典奴隸制發展的具體表現,是伯里克里時代經濟繁榮、政局穩定、文化昌盛的歷史前提。雅典帝國的形成和瓦解, 是公元前5世紀中後期東地中海及周邊地區國際關係史上的一件大事。在充分肯定雅典乃至希臘歷史上的積極作用的同時,絲毫不應忽視它的另一面,即雅典帝國的富足和強大也是建立在征服、奴役甚至屠殺異邦人的基礎之上的。中外古史研究者一般把公元前5 世紀後期的雅典國家稱為“雅典帝國”.

形成

雅典城邦

雅典城邦希臘城邦在形式上是一種公民的經濟、政治、社會和意識形態的共同體(公民集體),其實質是一種早期奴隸制國家形態。小國寡民是它的外部特徵,國家機器不夠成熟和完善,公共權力不夠突出和強大則是它內在的、本質的特徵。在雅典,公元前7世紀末至6世紀末所發生的一系列變革,使公民集體內部的矛盾不斷得到調整,向外發展的內部條件日臻成熟。波斯戰爭的爆發為雅典的擴張提供了千載難逢的歷史機遇。雅典人以此為契機,通過武力征服和其他手段,使原本臣服於波斯的小亞西亞西部及附近島嶼和黑海地區的一些屬國轉而臣服於自己,從而形成希臘及東地中海地區歷史上的雅典的帝國。

行政和軍事

隨著國家規模的迅速擴大,雅典當政者順應形勢,放寬公職人員的任職資格,“勸告人民,拋棄田園,入居城市”,許諾“人人都會有飯吃,有些人服兵役,有些人當駐防軍,有些人參與管理公共事務”,因為從帝國各地每年所得收入,“足以維持2 萬多人的生活”(註:亞里士多德:《雅典政制》(aristotle , the athenian constiution)[m],xxⅳ.1—3;lxⅷ.1—2。每艘戰艦按200人計。日知、力野之中譯本(商務印書館1978年版第29 頁)漏譯了關鍵的一句。本文所引古典作品凡未另註明者,皆據《勞易卜古典叢書》(the loeb classical library)英譯。)。因此,大約自公元前5 世紀50年代起,大批公民開始脫離生產勞動,成為帝國中央和地方的行政管理人員。據亞里士多德記載,他們當中包括1400多名官員,6000名審判官,1200名騎士,2500名重裝步兵以及擁有4000人的護衛艦隊和擁有2000 人的索貢艦隊(註:亞里士多德:《雅典政制》( aristotle,the athenian constiution)[m],xxⅳ.1—3;lxⅷ.1—2。每艘戰艦按200人計。日知、力野之中譯本(商務印書館1978年版第29 頁)漏譯了關鍵的一句。本文所引古典作品凡未另註明者,皆據《勞易卜古典叢書》(the loeb classical library)英譯。)。他們基本上都是靠屬國貢賦養活的寄生者。值得注意的是,在5世紀60 年代以前,雅典的民眾法庭尚未開展大規模審理工作,海外官員和索貢艦隊大概也不存在,城邦各類官員總數不超過350 名(註:亞里士多德:《雅典政制》[m].xlⅶ—xlⅰ。參閱:瓊斯:《雅典民主》(a. h.m.jones, athenian dcmocracy)[m],牛津,1957:6。)。可見,在雅典帝國的形成過程中,國家公職人員的數目是成倍增長的。

其次,加強對地方事務的監督和管理。亞里士多德指出,當時雅典派往海外的官員有 700 名。 (註:亞里士多德:《雅典政制》( aristotle,the athenian constiution)[m],xxⅳ.1—3;lxⅷ.1—2。每艘戰艦按200人計。日知、力野之中譯本(商務印書館1978年版第 29頁)漏譯了關鍵的一句。本文所引古典作品凡未另註明者,皆據《勞易卜古典叢書》(the loeb classical library)英譯。)有的學者認為這個數字可能偏大。這顯然是把雅典帝國等同於雅典城邦的結果。傳世銘文及其它文獻中常常提及這類官員,並提到其相應的職責,說明他們遍布帝國各地。如派往米利都的5名官員的主要職責是監督當地官員、督察徵收貢賦的情況,保護雅典人在當地培植的親信(proxenoi)(註:梅格斯:《雅典帝國》[m],207~217。)。事實上,700多海外官員相當於每個屬國駐二三名,這實在是微不足道的數字。同時,雅典人所培植的親信相當於他們在各地安插了眾多耳目,其重要性也是不言而喻的(註:修昔底德:《伯羅奔尼撒戰爭》( thucydides, thepoleponnesian war)[m],ⅲ.1—6。)。

政府機構

海外領土上劃分為若干大區

雅典人先是把所有屬國劃為三個區。自40年代末開始劃為5個區。即:伊奧尼亞區、赫勒斯滂區、色雷斯區、卡里亞區和島嶼區。後來又增設黑海區(註:梅格斯:《雅典帝國》[m],524以上。)。上述地區曾是波斯人的領土, 雅典人按地區征貢的辦法顯然是沿襲波斯舊制,甚至直到5 世紀中期其所征貢金之數仍與波斯帝國時期大致相同(註:希羅多德:《歷史》(herodotus ,the historiac),ⅵ.42.2參閱:恩林- 瓊斯:《伊奧尼亞人與希臘文化》(c.j.emlyn-jones, the ionians and Hellenism)[m],倫敦,1980:165~166。)。

改組或重組屬國的政府機構

雅典人常常大力支持屬國平民百姓(所謂“民主派”),但有時也支持當地的貴族。那些得到雅典人支持的地方勢力,不論它屬於哪一派,他們在得勢後都必須按雅典人的旨意行事。這樣,被重組或改組過的屬國的政府機構(常常以“民主制”的形式出現),已逐步蛻變為雅典人在當地的代表,從而開始具有帝國地方政府的性質。

鎮壓屬國反抗

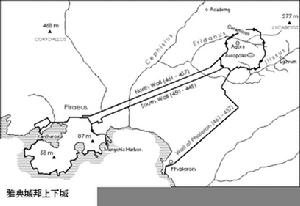

伯羅奔尼撒戰爭圖

伯羅奔尼撒戰爭圖從波斯戰爭到伯羅奔尼撒戰爭期間,雅典軍隊數量大大增加。公元前487年, 雅典共有戰船50艘,到前480年增至180艘,前431年超過300艘。前431年, 雅典重裝步兵人數由50年前的1萬增至約2.6萬。不僅如此,其間雅典軍隊的職業化程度有所提高,僱傭兵的比例日漸增大。海軍的變化尤為明顯。前431年,科林斯人在斯巴達同盟大會上指出, “雅典的勢力主要是依靠它的僱傭橈手,而不是它自己的公民”。伯里克對此也不否認(註:修昔底德:《伯羅奔尼撒戰爭》(thucydides, the poleponnesian war)[m],ⅰ.121,142~143。)。此後,由於戰爭、 瘟疫所造成的人力損失,使雅典對僱傭兵依賴程度有所加深。在遠征西西里和羊河之役的雅典軍隊中,雅典公民所占比例不超過10 %(註:修昔底德:ⅵ.30~32,42~46,ⅶ. 20. 42 ; 色諾芬:《希臘史》(xenophon,heuenica)[m],ⅱ.1.25~32。)。此外, 雅典人還在具有重大戰略價值或經濟價值的地方,派遣駐軍。前431年, 其人數約為 8000~9000(註:斐圭拉:《雅典與埃吉那》(t.j.figueira, athens andaigina)[m],約翰·霍普金斯大學,1991:201~225尤其是216。)。普魯塔克在評述這項措施的作用時指出,它一方面解決了部分公民的生計問題,另一方面也是對當地人民的一種武力威懾(註:普魯塔克:《傳記集·伯里克利傳》(plutarch’s lives, pericles)[m],?.5。斐圭拉:《雅典與埃吉那》[m],226~235。)。嚴厲鎮壓屬國的反抗是雅典的基本國策。公元前5世紀後期,優卑亞諸邦、 薩摩斯和拜占庭以及米提列涅人的起義,均慘遭鎮壓。修昔底德評論道:這是雅典人“違背原先確定的原則並奴役其同盟者的第一例,此後同盟者其他各國就這樣逐個地遭到奴役”(註:修昔底德:《伯羅奔尼撒戰爭》(thucydides, the poleponnesian war)[m],ⅰ.98.4。)。因此,雅典帝國如同世界歷史上形形色色的奴隸制霸國或帝國一樣,也是以武力建立並維持其秩序的。雅典人自己就不否認這一點。伯里克利在公民大會上直言不諱地告誡他的聽眾:事實上“你們是以暴力來維持這個帝國的”(註:修昔底德:《伯羅奔尼撒戰爭》(thucydides, the poleponnesian war)[m],ⅱ.63.1~2。)。

上繳制度

在雅典設有中央財務官,總攬帝國的財政事務。各屬國的貢金必須按時上繳,數目每4 年重新審議修訂一次,由雅典民眾法庭裁定。前5世紀30年代, 每年貢金額平均約為600塔連特,到20年代初猛增至1300~1500塔連特(註:修昔底德:ⅱ.13. 3;普魯塔克:《傳記集·阿里斯提德傳》(plutarch’s lives ,aristides)[m],牛津,1984:420~421。 )。為確保各地的貢金安全如數地運抵雅典,當政者採取了嚴密的防範措施。一項保存在銘文上的決議中有如下內容:“(雅典的)議事會、各城市的官員和巡迴監察官(episkopoi)務必關注每年所徵收的貢金,並把它運回雅典。 要為各城市製作同樣的封條(symbola), 使運送貢金的人無法趁機私吞。各納貢城市必須在一塊板子上刻明貢金數目,用封條加以密封,然後送往雅典。運送者在移交貢金的同時,必須交出那塊有封條的板子,由其他人在議事會上宣讀。(註:梅格斯、劉易斯:《希臘歷史銘文選輯》(r.meiggs & d.m. lewis, a selection of greek historicalinscriptions to the end of the fifth century b.c)[m],牛津,1980:46.1~18。)”

控制屬國的土地所有權

雅典人對付屬國貴族、富豪的一貫政策是,通過支持當地的平民,“剝奪他們(指貴族——引者)的公民權,沒收其財產,殺戮他們,或將他們逐出家園”(註:偽色諾芬:《雅典政制》(pseudo-xenophon, the constiution of theathenians)[m],ⅰ.143.4~5,81.1,ⅷ.96.2,ⅵ.76。參閱斐圭拉,前引書,176以下;梅格斯、劉易斯,前引書,246~247。)。 雅典人在鎮壓屬國人民的起義後,往往直接占領其土地。公元前427年, 他們把沒收米特列涅人的土地劃分為3000塊份地,除將其中300 塊作為奉獻給神的聖地以外,其餘的全都分配給雅典人。到伯羅奔尼撒戰爭前夕,雅典人在阿提卡以外已占領了大片土地,他們自認為“在諸島嶼和大陸上都擁有充足的土地”;斯巴達人也看到,“雅典帝國擴展到很遠的地區,可以從那裡輸入一切所需”。因此,在雅典人的心目中,阿提卡只是其全部國土的一部分,而且在數量上是無足輕重的一部分(註:修昔底德:ⅱ.62.3;偽色諾芬:《雅典政制》[m],ⅱ.16。)。

統一幣制和度量衡制

據公元前450年~公元前447年的一塊銘文記載,雅典公民大會通過一項法令,並將該法令副本勒石樹碑,立於各屬國城市市場上。其中寫道:“倘有人在(雅典帝國境內)各城市鑄造銀幣,不使用雅典的幣制和度量衡制,而使用別國的幣制和度量衡制,根據此前克里阿庫斯所提出的法案,必給予他以懲罰並處以罰款。”(註:梅格斯、劉易斯:《希臘歷史銘文選輯》(r. meiggs & d. m. lewis, a selection of greek historical inscriptions to the end of the fifth century b.c)[m],牛津,1980:45.12。)

強化法庭作用

公元前5世紀後期, 雅典民眾法庭實際已成為帝國的最高司法機關。按雅典法律規定,凡是涉及各屬國之間以及屬國與雅典之間相互關係的訴訟案件,一律交由雅典民眾法庭審理(註:梅格斯、劉易斯:《希臘歷史銘文選輯》(r. meiggs & d. m. lewis, a selection of greek historical inscriptions to the end of the fifth century b.c)[m],牛津,1980:40.29~30。)。這實際上意味著各屬國的對外主權在很大程度上已被剝奪。同時,雅典人還把各屬國所有重大民事和刑事案件的審理權都集中到自己手中,以致於“不經雅典人(準許),在任何一個城市皆不得對任何人判處死刑”(註:安提豐(antiphon):ⅴ.47。)。這表明屬國的對內主權原則上亦被剝奪殆盡。

關於雅典民眾法庭的具體作用,當時一位作家在其《雅典政制》中所提供的史料特別值得重視。他指出:“有人認為雅典平民迫使其同盟者渡海來雅典打官司是錯誤的。但雅典人卻不這樣看。因為他們算過這樣做會給雅典平民帶來許多利益。首先,他們可以從法庭收費中穩獲整整一年的薪金(約150~200塔連特——引者);其次,他們呆在家鄉,無需出海遠征,便可在附屬國中發號施令;第三,他們因此可在法庭上保護那些支持民主制的人,剷除平民的敵人。反之,假如他們在本地打官司,那他們就會因對雅典的敵視,而除掉其民眾中那些同情雅典平民的人。除此以外,雅典平民還可以從同盟者把案件移送雅典一事中受益:其一,它使比利尤斯港的1%的關稅收入有所增加;其二, 任何有房捨出租的公民將獲得更多收益,同樣,那些有牲畜或奴隸出租的人亦可得到更多的實惠;其三,傳令官們因同盟者的拜訪家境漸好。相反地,如果同盟者不來雅典打官司,他們就會只對航行那裡的雅典人——將軍、船長和使者們表示尊敬。但事實上,每一位同盟者都是被迫來到雅典的,他在這裡所接受的法律上的賞與罰完全掌握在雅典平民手中——這是雅典的法律。因此,他們在進入法庭時都拉住平民的手作祈求狀,在法庭上也不得不低聲下氣地做答辯。這種情形使得同盟者日益屈從於雅典平民。 ”(註:偽色諾芬:《雅典政制》( pseudo- xenophon, the constiution of the athenians)[m],ⅰ.143.4~5,81.1, ⅷ.96.2,ⅵ.76。參閱斐圭拉,前引書,176以下;梅格斯、劉易斯,前引書,246~247。)

由此可以得出如下幾點認識:第一,雅典人在強化對屬國人民的統治時,既重視以武力懾服,也非常重視法制建設。依法治國是雅典帝國的主要特徵之一(註:參閱修昔底德:ⅰ.76~77 ;梅格斯;《雅典帝國》[m],207~209。)。第二, 雅典人藉此逐步剝奪原同盟者諸國的內外主權,同時又可以使公民集體和個人在經濟上受益。這也是雅典平民踴躍“參政”的主要動因。第三,雅典平民通過保護各地的親雅典分子,從而有效地維護了雅典的政治利益。第四,帝國時代的雅典民眾法庭從表面上看似乎還是雅典城邦的法庭,是雅典城邦的民主機構之一,但它所行使的權力已大大超出雅典城邦的範圍。因此,它實際上已成為雅典人維持其對帝國廣大臣民政治壓迫和經濟剝削的強制機關。這也是雅典帝國形成之前和崩潰以後民眾法庭實際工作人員較少的一個有力的反證(註:亞里士多德:《雅典政制》( aristotle,the athenian constiution)[m],xxⅳ.1—3;lxⅷ.1—2。每艘戰艦按 200人計。日知、力野之中譯本(商務印書館1978年版第29頁)漏譯了關鍵的一句。本文所引古典作品凡未另註明者,皆據《勞易卜古典叢書》(the loeb classical library)英譯。)。

擴大宗教影響

在雅典,自公元前6世紀起,公民對雅典娜女神、 農神狄墨特爾和酒神狄奧尼索斯的崇拜在城邦宗教生活中居於舉足輕重的地位。自提洛同盟公款被雅典人侵吞之後,雅典娜女神便取代提洛島的阿波羅神而成為貢金的庇護者。此後,雅典人在帝國各地以雅典娜女神的名義宣布對當地某些土地擁有所有權(註:博厄德曼等:《牛津古典世界史》(j.boardman & others, the oxford history of the classical world)[m],紐約,1986:133。)。公元前5世紀後期,在薩摩斯、 科林斯和卡爾基斯等地相繼出現為“雅典的雅典娜女神”( athena athenon medeousa)所建的聖殿(註:梅格斯:《雅典帝國》[m],295~296。)。這表明雅典人已逐步把本邦的主神凌駕於原提洛同盟諸邦主神之上。雅典的雅典娜女神所庇護的人依然是雅典人,而她所庇護的領土則擴及整個帝國。這是雅典人領土擴張在其宗教意識中的反映。

雅典人還強令屬國承擔種種宗教義務。自公元前453年/452年起,埃利特萊人開始承擔向大雅典娜慶節貢獻穀物的義務。前447年/446年,雅典命令所屬國屆時都必須向這一慶節奉獻一頭母牛和一副甲冑(註:梅格斯、劉易斯:《希臘歷史銘文選輯》(r. meiggs & d. m.lewis, a selection of greek historical inscriptions to the end of the fifth century b.c)[m],牛津,1980:40.2~4,46.41~43,69.55~58。)。雅典人又根據“祖先的習俗和德爾斐的預言”, 要求其屬國人民向厄琉西斯的狄墨特爾和帕爾塞福涅二神奉獻“第一熟果實”(aparchai)。這些原本都是雅典公民對本邦主要保護神應盡的宗教義務。但是,雅典的種種規定決不是力圖把屬國人民與雅典人一視同仁。因為盡一定義務的所有雅典公民都在其國家享有相應的權利,而屬國人民則只是必盡義務不享有任何權利,這說明他們在雅典帝國中是處於從屬地位的。

國內外矛盾

雅典帝國的形成,標誌著雅典國家的發展進入了一個新階段。首先,國家規模急劇擴大,已不是昔日統治阿提卡的蕞爾小邦。其次,雅典城邦的國家機器,蛻變為雅典帝國的國家機器,雅典的軍隊、法庭、行政官員、公民大會和財政部門等國家機關的權力的行使範圍,在人口上不只是阿提卡的二三十萬人,而是帝國的數百萬乃至上千萬人;在地域上則是包括阿提卡和其他5區或6區。第三,雅典人由阿提卡的主人一躍成為全帝國的主人,原提洛同盟諸國成為雅典的屬國,其國民亦淪為雅典的臣民。雅典民主制的發展,民眾政治權力的增強,軍事力量的擴大和常備軍的建立,是雅典國家機構日益強化、公共權力不斷增長的主要表現。因此,帝國時期雅典國內的主要矛盾,不再是雅典平民與貴族的矛盾,而是全體雅典人與包括奴隸在內的帝國廣大臣民之間的矛盾。它一方面表現為雅典人竭力維持其統治地位,另一方面則是屬國人民時刻準備起義,以擺脫受剝削、受奴役的地位。

雅典國家在公元前5世紀中期的變化是迅速而巨大的。 雅典帝國內外政策的核心,是如何維持雅典人對廣大臣民的政治壓迫和經濟剝削。總的來看,帝國時期雅典國家經濟制度較為完善,其政治制度顯得較為落後。其一,雅典公民雖然幾乎全民從政,但管理如此龐大的海上帝國依然是困難重重,顯得力不從心。尤其是自公元前451 年起實施的限制公民資格的法律,堵塞了公民集體自身擴大之路(這一點與羅馬形成鮮明對照),使國家的統治基礎難以與國家規模同步擴大。其二,軍事制度雖有發展,但從總體上看還是兵民合一的公民兵制度,當兵打仗仍是極少數人的特權。這種情況是與國家規模的擴大很不相稱的。其二,國家最高權力機關是公民大會和民眾法庭,使得個人權力的增長受到極大的限制。任何一位軍政首腦都有可能因某種小小的失誤而受到彈劾甚至被罷免或放逐。從而始終難以形成以個人為核心的集權型領導集團。而這恰恰是一個奴隸制大國的統治階級所必需的。以上三點顯示出城邦制度的歷史局限性,也顯示出雅典帝國的局限性,這是其國家結構顯得較為鬆散的內在原因。

相關評論

雅典帝國是雅典人的國家,不是主權國家的聯盟。那種否認雅典帝國為國家的觀點,實際上就是否認原提洛同盟諸國皆臣服於雅典人,否認它們的主權遭到雅典人的踐踏和剝奪,是與基本歷史事實相背離的。一個再明顯不過的事實是,提洛同盟諸國在被迫向波斯人納貢時被公認為是附屬國,而在遭到雅典人的更為嚴重的剝削和壓迫時,自然還是處於臣屬地位,絕不可能因為主人的更換而使其實際地位發生根本變化。面對大量確鑿可信的事實,有的學者強調雅典的那些附屬國在“原則上”是獨立的。這種說法同樣缺乏史實依據。

應當指出的是,隨著雅典帝國的形成,在希臘人的心目中,雅典城邦和雅典國家不再是基本重合的兩個概念。前者是指雅典人即雅典公民集體,後者系指雅典帝國。雅典人是雅典帝國的統治者,換言之,雅典帝國是雅典人(雅典城邦)統治下的國家。修昔底德在其著作中多次使用“統治著帝國的城邦”的說法,有時把“城邦”與國王並列(註:修昔底德:《伯羅奔尼撒戰爭》(thucydides,the poleponnesian war)[m],ⅱ.63.3,65.10~11,ⅵ.85.1。),原因也正在於此。在這裡 ,帝國和城邦是包容關係,是可以並存的。因此,在考察公元前5 世紀後期雅典歷史時,既不可把雅典城邦和雅典國家混為一談,也不應因雅典城邦(公民集體)的存在而否認雅典帝國的存在。

雅典帝國的形成,是雅典人征服、奴役異邦人(非雅典人)的結果,是雅典奴隸制發展的具體表現。對於原提洛同盟諸國而言,它無疑是一個痛苦的過程。但雅典人對帝國臣民的壓迫和剝削,是伯里克里時代雅典經濟繁榮、政局穩定、文化昌盛的歷史前提。雅典帝國的存在,對於維護本地區的海上秩序,對於歐洲的希臘人充分吸收東方各國各民族(包括亞洲的希臘人)的優秀文明成果,加強東地中海及周邊各地經濟和文化的交流,促進本地區奴隸制物質文明和精神文明向更高階段發展,都發揮過不可磨滅的重要作用。當然,我們在充分肯定雅典帝國在雅典乃至希臘歷史上的積極作用的同時,絲毫也不應忽視它的另一面,即同古代世界歷史上其他奴隸制霸國或帝國一樣,雅典帝國的富足和強大也是建立在征服、奴役甚至是屠殺異邦人的基礎之上的。