三家分晉

春秋晚期,晉國的卿大夫互相兼併,結果只留下韓、趙、魏、范氏、中行氏、智氏6家。范氏、中行氏、後來在戰爭中失敗,其地被瓜分。最後就只留韓、趙、魏、智四家。公元前453年,智伯割了韓、魏的土地,又脅迫韓、魏攻趙,相約滅趙後三分趙地。智伯堵水灌晉陽,將要破城的時候,趙派人說服韓、魏,放晉水倒灌智寨,滅了智氏,三分智地。三家分晉的局面基本形成。所謂“ 三家分晉”,實際上是三家分智,智氏,爵位為伯,故稱智伯,原封地在今永濟,死葬於京劇濟常青鄉東下村智家堡。

公元前403年,韓、趙、魏接受了周天子的賜命。三國才正式成為諸侯國。但晉國並未徹底滅亡。直到公元前376 年,韓、趙、魏三分晉地,才成為各自獨立的諸侯國。這就是三家分晉的始未,也是山西稱為 “三晉 ”的來歷。

韓、趙、魏三國分晉後,今運城地區屬於魏國的一部分。魏都城在安邑(今夏縣西北)。河南北部一部分也屬魏。後來,秦、魏交戰,魏國失敗,曾遷都大梁(今開封),因而魏亦稱梁。

三晉

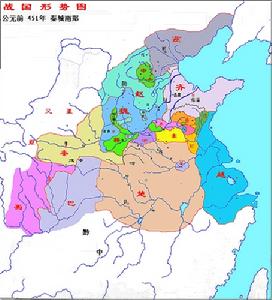

戰國形式圖

戰國形式圖中國戰國時期國力最強盛的秦、齊、楚、趙、魏、韓、燕七國。春秋末年,經列國兼併,剩下的大國主要有西方的秦,中原以北的晉,東方的齊、燕,南方的楚、吳、越。

早期

上述各大國,除吳國於公元前473年被越國滅亡,全都保存下來。秦國、燕國實力較弱。比較強大的是晉、齊、楚、越四國。公元前453年,趙、魏、韓三家分晉,號稱三晉。三晉在戰國初期最強大。公元前403年,周天子正式策命三晉為諸侯。齊國自公元前481年田(陳)成子殺齊簡公,形成田氏代齊的局面 。楚國實力不及三晉。越國在戰國後期因內亂而勢衰。

中期

隨著三晉的出現和越國的衰落,秦、齊、楚、趙、魏、韓、燕七國爭雄的格局逐漸形成。最初,魏國實力最強,但在後來居上的齊、秦夾擊下逐漸衰落下去。楚國任用吳起變法,稱雄江南。

晚期

各國之間的兼併更加激烈。楚違背縱約,與秦結盟,但在齊、韓、趙以及背盟的秦國的兩面夾擊下,一蹶不振。趙滅中山,國力強盛。齊雖挾韓、魏與秦相抗衡,但卻難以阻止秦對韓、魏的蠶食進攻。公元前288年,齊、秦並稱東、西帝,鏇皆放棄帝號。次年,蘇秦、李兌合趙、齊、楚、魏、韓5國攻秦,罷於成皋(今河南滎陽汜水鎮),秦歸還部分趙、魏失地求和。又次年,齊滅宋。秦遂主謀合縱攻齊。公元前284年,燕昭王使樂毅為將,合燕、秦、韓、趙、魏五國攻齊,攻入齊都臨淄,占領齊國長達5年。公元前279年,齊將田單組織反攻,收復失地。齊雖復國,但元氣大傷,從此無力與秦抗衡。這以後秦的對手主要是趙國。秦在進一步削弱楚的基礎上,向東積極發展,與趙形成正面對抗。公元前262~前260年,秦、趙在長平(今山西高平)激戰,秦大敗趙(見長平之戰)。公元前259年,秦進圍趙都邯鄲,達三年。公元前257年,魏信陵君、楚春申君救趙敗秦,解除邯鄲之圍。趙雖轉危為安,但受創慘重。公元前251年,燕乘趙國新敗,出兵攻趙,反被趙國擊敗。然而在秦的威脅下,東方六國又結成暫時的聯盟。公元前247年,魏信陵君合五國兵攻秦,敗秦於河外。公元前241年趙龐合趙、楚、魏、燕、韓五國兵攻秦,但為秦所敗。

從此,東方六國聯盟不復存在。秦乘勢各個擊破,自公元前230年至前221年,先後滅韓、趙、燕、魏、楚、齊,統一天下,七國爭雄的局面結束。

智伯渠

先秦灌渠以今太原市南汾水支流晉水上的智伯渠為最早。公元前453年築渠首堰。稍後有引漳十二渠,漳水當時是黃河支流。更下游今山東境內有汶水、濟水等灌區。

關中灌渠發達。秦修鄭國渠;漢武帝時(公元前140~前87)興修最多,大渠如引涇水的白公渠、引渭水的成國渠、引洛水的龍首渠等。這些灌渠都引渾水灌溉,水沙並用。武帝時還引汾水最下游及附近黃河水淤灌墾種,但未成功。 上游多屯田水利,自武帝元朔四年(公元前125)至太初元年(公元前104),在今山西北部、內蒙古、寧夏至河西走廊,用兵卒60萬人以上戍邊屯田開發水利。宣帝時(公元前73~前49)推廣到湟水流域。

晉陽烽火

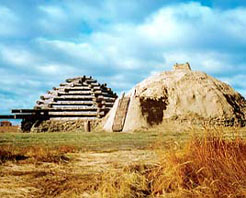

晉陽古城遺址

晉陽古城遺址公元前453年,已是春秋時代的尾聲,又一場戰火在今天的山西一帶蔓延。智、魏、韓,三個晉國的貴族聯合攻打另一個貴族趙。但是,不知為什麼這場戰爭卻整整持續了三年,也許唯一的原因就是:他們攻打的是一座無法攻下的城市——晉陽。

公元前497年,晉陽城在地圖上第一次出現,這在春秋時代的城市中已經算是很晚了。晉陽恰好處於呂梁山與太行山之間的汾河谷地,西、南兩面均有黃河天險。當然,這裡最後出現的,是秦代的長城,這座建築最終把晉陽變成了易守難攻的兵家必爭之地。

在中國古代,北代表陰陽中的陽,這座城市正處在晉水之北,所以叫做晉陽。2000多年以後,這座城市的名字叫做太原。古晉陽城就位於今天太原西南的古城營村一帶,依山臨水,地勢險要,因此從它誕生的那一刻起就擔負起戰略城堡的角色。

所以,公元前453年,當智、魏、韓聯合攻趙的時候,晉陽天險的戰略作用便立即顯露出來。由於城池堅固,糧食充足,守城之戰整整堅持了三年。後來聯軍趁著山洪爆發掘開汾水、晉水,一時間,大水漫灌晉陽,整座城池陷入一片汪洋。即使是這樣,最終的勝利還是屬於趙的一邊。

公族內亂

公元前453年晉國遺址

公元前453年晉國遺址晉在春秋前期發生了幾十年的公族內亂,晉國君主的辦法是:不給公族子弟封地和官職,確實消除了公族內部對君位的威脅。可是,這樣一來,政權就漸漸落到卿大夫手中了。春秋中期以後,晉國已經是“政出家門”,由卿大夫主宰一切,國君成了傀儡,甚至被任意殺死或廢掉。“家門”主要是指智氏、趙氏、韓氏、魏氏、范氏、中行氏。趙襄子執政時趕走了范氏、中行氏,形成了四卿執政的局面。這四家中,又以智家的勢力最大。公元前453年,智家的大夫智伯想侵占其他三家的土地,對三家大夫趙襄子、魏桓子、韓康子說:“晉國本來是中原霸主,後來被吳、越奪去了霸主地位。為了使晉國強大起來,我主張每家都拿出一百里土地和戶口來歸給公家。”三家大夫都知道智伯存心不良,可是三家心不齊。韓康子首先把土地和一萬家戶口割讓給智家;魏桓子不願得罪智伯,也把土地、戶口讓了。智伯又向趙襄子要土地,趙襄子可不答應,說:“土地是上代留下來的產業,說什麼也不送人。”智伯於是命令韓、魏兩家一起發兵攻打趙家。

公元前455年,智伯自己率領中軍,韓家的軍隊擔任右路,魏家的軍隊擔任左路,三隊人馬直奔趙家。趙襄子自知寡不敵眾,就帶著趙家兵馬退守晉陽。晉陽城的老百姓恨透了智伯,寧可戰死,也不肯投降。

晉祠泉

晉祠三泉的水從洞中汩汩流出,千年不息,晝夜不捨,世代為人類造福。晉祠水源的補給,是多方面的。其中主要靠汾河河水和大氣降水的補給。蓄水構造獲得的補給,儘管在水量、水質、水溫等方面都有較大變化,但經過長時間、長距離的滲流、混合、滯留與調節,使泉水不因季節性的氣候變化而變化。晉祠泉的湧水量四季穩定在6480立方米/小時上下;水溫恆為17℃;礦化度保持在0.7克/升;水質經久不變,清澈晶瑩。據《晉源縣誌》載:“晉水無蛭,有亦不鳴。”這無疑是與晉泉的水溫、水質有關。

早在公元前453年的戰國時代,晉祠泉前已修建渠道,使用泉水澆田。經歷代人民的不斷修繕,到宋時,晉祠一帶已呈現出“千家灌禾稻,滿目江南田”的景象。現在該泉是太原市的重要水源地之一,除了供應居民食用之外,還廣泛使用於農田灌溉、工業生產諸方面。

豫讓殺趙襄子

豫讓是春秋末期晉國人,原為晉卿智伯的家臣,公元前453年,趙襄子殺智伯,他決心為智伯報仇,就改名換姓,自毀容貌,用漆塗身而破壞皮膚,吞炭使啞,一再謀劃刺殺趙襄子,沒有成功,被逮捕後自殺身亡。