陽明全書18卷

陽明全書18卷 名書簡介

作者:王陽明類型: 哲學論著

成書時間:明 隆慶末年(1572年)

背景搜尋

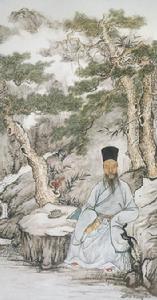

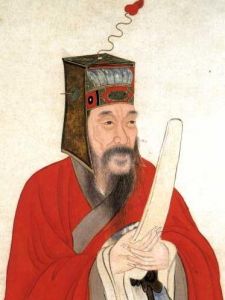

王守仁

王守仁 原名 王雲,五歲時更名王守仁,字伯安,號陽明,世稱 陽明先生。先世 山東琅琊人。 琅琊王氏曾經是歷史上一個非常顯赫的家族。著名書法家 王羲之就是出於這個家族。

明 成化八年(1472年)9月30日生於 浙江餘姚瑞雲樓(今武勝門內壽山堂)。他的父親 王華,是成化十七年(1481年)的 狀元,歷任 翰林院編修、少詹事、 禮部左侍郎、南京吏部 尚書等職。王陽明很小就受到父親嚴格的 儒家教育。但他天性頑皮好動,喜好軍事 戰爭,善於騎射。有一次他平定叛亂後,有人挑釁,要和他校場比試射箭。結果他連發連中。其 墓志銘上說他: “初溺於任俠之習,再溺於騎射之習。”其行狀上說他:“性豪邁不羈,喜任俠。”15歲隨父游 居庸關、 山海關等要塞,親眼看到了北方 少數民族對京師的威脅。曾數次欲獻策朝廷,被父親制止。 弘治元年(1488年)於南昌完婚,新婚之夜,他跑到 鐵柱宮和 道士談 養生術去了,到第二天早上才回來。在次年返餘姚途中於廣信(今 江西上饒) 拜見了 婁諒, 聽他講授 朱熹“格物致知” 的理論。弘治五年(1492年)中舉人,在北京父親的官署里,遍讀朱熹書。為了體會朱熹“格物致知”,他在衙門裡“格”了七天 竹子,沒有領悟什麼,反倒得了一場大病。六年、九年會試均落第,於是返回餘姚以詩書棋自娛。不久聽說邊關告急,又開始在家裡學習兵法。弘治十二年(1499年)中 進士,正逢西北告急,上疏陳“蓄材備急、 舍短用長、簡師省費、屯田足食、行法振威、敷恩激怒、捐小全大、嚴守乘弊” 八事。弘治十四年(1501年)到安徽審查案件,事成游九華山,與道士談仙。次年因病南 歸,先後在 紹興陽明洞隱居養病。十八年在北京與 諶若水結為好友,同倡“聖人之學”。

陽明先生

陽明先生 正德元年(1506年),太監 劉瑾(?-1510年)專權,矯詔逮捕戴銑等,王陽明時任 兵部主事,抗疏救援,“宥言官,去權奸”,“有政事得失,許諸人直言無隱”,要武宗“開忠讜之路”,觸犯劉瑾,受 廷杖,被打了40大板,貶為龍場(今 貴州修文縣治) 驛丞。他在龍場自己搭了個草棚棲身,因為這窮荒之地沒有書讀,於是埋頭溫習舊學,“悟格物致知,當自求諸心。不當求諸事物”(後人稱“龍場大悟”)。又創龍崗書院,為開化西南首舉。次年應聘任貴陽書院主講,開始宣講“知行合一”,轉學陸九淵,後自成體系。後調任廬陵知縣,處理積壓案件,整頓郵驛;制止苛捐雜稅,禁止迷信神會。

劉瑾事敗被誅後,王陽明得升任 南京刑部四川清吏司主事。後調北京吏部任 驗封清吏司主事、文選清吏司員外郎、 考功清吏司郎中、南京太僕寺少卿、南京鴻臚寺卿、僉都御史等。在 巡撫南贛時,平定各地民變。但其軍事成就最大的是平定 寧王之亂。

正德十四年(1519年)寧王宸濠謀反,當時王陽明正率軍去 福建處理福州三衛軍人謀叛事件,聽到 訊息,在還沒有接到朝廷命令時即返安吉起 義兵,水陸並進搗南昌,連下 九江、 南康、費時35天,平叛擒宸濠。但是 明武宗是一個非常荒唐的皇帝,想自己率兵去親征平叛。結果王陽明已經把寧王宸濠給擒了。武宗很不高興,堅持南下。還被 太監許泰、 張忠挑撥,猜疑王陽明。王陽明非但無功,反被誣參與寧王謀反,最後是太監 張永設法相救才幸免於難。隨即稱病到西湖 淨慈寺、 九華山等寺院去居住修養。正德十六年(1521年)開始在南昌揭示 “致良知”學說,終完成“心學” 體系。6月在南京升任 尚書,9月回家鄉餘姚,會集 弟子74人,在 龍泉山中山閣,宣講“良知”之說,12月被封為特進 光祿大夫、柱國、新建伯。此後6年,念父憂,服滿也不回去做官,專事講學。 嘉靖四年(1525年)9月在餘姚中天閣講學,門人300餘,做 《中天閣勉諸生》寫在牆壁上。嘉靖六年(1527年)8 月,受命鎮壓 思恩、 田州、 八寨、 仙台、 花相等地 瑤族、 僮族民變。這時他已經患病,

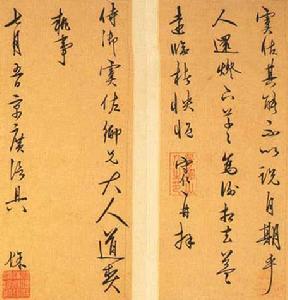

陽明先生·《行草手札》

陽明先生·《行草手札》 他一生獨特的經歷兼有立德、立功、立言的特點,被後世學者稱為完人。 《明史》上評說: “終明之世,文臣用兵制勝,未有如守仁者。”但王陽明死後,卻遭誣陷,說其擅離職守,說他非議朱熹。 明世宗於是追奪他的 爵位,不許世襲。宣布他的學說是偽學嚴加禁止。但是打壓並沒有取得成效。其門生到處宣講他的學術,廣建祠堂、 書院。在嘉靖三四十年間, 陽明祠、 陽明書院幾乎遍布整個南 中國。特別是在他生活和活動過的 浙江、 江西、 廣西、 貴州等地。 毛大可 《王文成傳本》引 《勛賢祠志》云:“書 院七十五所,祠四百二十所。”王陽明門生、朋友、信奉者的這些活動,打破了朝廷的禁令,極大地擴大了王陽明的思想。在他們的努力下,穆宗時詔贈新建侯,諡文成。神宗時得從祀孔子廟庭。這時距王陽明死已經有56年了。

內容精要

明穆宗隆慶六年(1572年),侍御謝廷傑匯集王陽明的各類著作,以及 錢德洪編的陽明先生年譜、 王正億編輯的世德紀、王陽明友人所寫的陽明先生 墓志銘、 行狀、 祭文等,定名為《 王文成公全書》,編為38卷,予以刻 印。主要包括 《傳習錄》、 《文錄》、 《文錄續編》等。《傳習錄》是王陽明的語錄和論學書信。分成上、中、下三卷。上卷是同 徐愛講論 《大學》宗旨,闡述了他“格物致新說”和“心與理一”、“ 知行合一” 的思想。為門人徐愛、 陸澄、 薛侃所輯。 正德十三年(1518年)初刻於 江西贛州。中卷是與友人論學的書信,這些書信反映了他“致良知”、“知行合一”、“心物合一”、“天人合一”、“天地萬物為一

道光刻本·王陽明先生全集

道光刻本·王陽明先生全集 《傳習錄》的“傳習”出自 《論語》的“傳不習乎”。全書基本包括了王陽明主要的 哲學思想。上卷是得到過他本人親自審閱的。中卷的論學書信都是出自他的親筆。下卷雖未經其本人審閱但也比較具體解說了他晚年的各種思想。並記載了他提出的“無善無惡是心之體,有善有惡是意之動,知善知惡是良知,為善去惡是格物”的“四句教”。

王陽明的語錄主要採用問答式,一是回答門人的提問。如其中有這樣一段:“ 先生游南鎮,一友指 岩中花樹問曰:‘天外無心外之物,如此花樹,在深山中,自開自落,於我心亦何相關?’先生云:‘爾未看此花時,此花與爾心同歸於寂。爾來看此花時,則此花顏色,一時明白起來,便知此花,不在爾的心外。’”一是先生步步設問,引導學生思考。如:“先生 曰:‘爾看這個天地中間,什麼是天地的心?’對曰:‘嘗聞人是天地的心。’曰:‘人又什麼叫作心?’對曰⋯⋯”

《文錄》包括了 《正錄》、 《外集》、 《別錄》三個部分。為文人錢德洪編訂。正錄都是 講學明道的文章,共5卷;外集收集王陽明的詩賦等,共9卷。《別錄》收集王陽明的奏摺和公文等,共10卷。嘉靖十四年(1535年)刻於蘇州。此後,錢德洪又收集了一些,編入 《文錄續編》,刻於嘉靖四十五年(1566年)。

其中最重要的是《傳習錄》和收在《文錄續編》里的 《大學問》。《大學問》是王陽明出征 廣西之前,錄下的全面闡述他 學術思想的著作。

專家點評

《陽明全書》毫不掩飾的表達了他與朱熹對立和非難。朱熹將《大學》一書分為經傳,並補寫格物致知傳。王陽明認為分經傳本來就沒有 根據,也根本沒有必要補寫格物致知傳。朱熹重視“格物致知”,把它放在“誠意”的前面;王陽明則認為格致本於誠意,以誠意為主。朱熹將心與理析而為二,把知與行分離開;王守仁則主張心與理一,知與行合。朱熹以格物為窮理,注重外界一事一物之理,要求對經典的一字一句細心理會;王守仁則認為朱熹這種 方法是務外遺內、博而寡要,他以格物為正心,要來發揮良知的作用,以良知為評判事理的 標準和解釋經典的根據。王陽明認為“心即理”。在這個基礎上搭建他的心學 體系。他的學說被稱為“陽明心學”。他提出“心外無物,心外無理”的命題,認為身的主宰就是心,心的本體就是理,心外無理;心之所發就是意,意之所在就 是物,心外無物。心的“靈明”便是天地萬物的“主宰”。

王陽明

王陽明 王陽明 思想的產生,主要是 明朝中葉後 階級矛盾尖銳,社會動盪。 統治階級也日益腐朽,昏君輩出、奸宦當道。他就遭遇到了明武宗這樣的荒唐 皇帝。雖為國家立下大功,幾乎被陷害致死。地方民變不斷,他也疲於奔命地四處征討。他把這一切都歸結為人心不好。在如何整治人心的 思考中逐漸形成了他的 哲學體系。他感嘆“破山中賊易,破心中賊難”。在這種暗無天日、無復天理的時代,有社會責任感的 知識分子如果不想歸隱或信禪,就只能在良知里寄託自己的精神 生命。

陽明先生

陽明先生 但是明末清初, 顧憲成等眾學者對他提出了很多批評。顧炎武更是把明朝滅亡與王陽明學說聯繫起來,認為王學的風行,是明末士風頹敗,脫落名教的罪魁禍首。也有認為嘉隆間書院遍天下,處士橫議,終至名教決裂,禮法蕩然。王夫之認為王陽明把《大學》、 《中庸》佛教化,說不屑與之以辯。清統治者出於統治的需要大力提倡朱熹之學,王學逐步衰落。

鴉片戰爭之後, 王學奇跡般的得到了復興的機會。可謂一陽來復。面對危機,無論是 改良派,還是 革命派都不同程度的誇大了心力即精神力的作用。在他們把 注意力轉到傳統思想尋求支持時,與王陽明學說發生了契合。王陽明思想中包含著的某些促進思想解放的因素,也引起了他們的注意。 康有為服膺陸王心學,認為 宋明發揮心學,於士大夫確有所補。 梁啟 超在 《康南海傳》里指出:“先生獨好陸王,以為直捷明誠,活潑有用。”梁啓超自己更是稱王陽明是“千古大師”、“百世之師”。 譚嗣同也在其影響下寫了 《仁學》。

由於 孫中山、 蔣介石對王陽明學說的提倡,陽明學說在 中華民國時期的 統治思想中占有重要地位。蔣介石還在 南昌發起 新生活運動,到台灣後還把其駐地改稱 陽明山。並且對陽明心學提出了較系統的 認識。有哲學史家說蔣介石是陽明學派在現代的主要代表人物。

陽明心學對現代的影響還集中體現在他對 新儒學的影響。如 梁漱溟、 熊十力、 唐君毅、 牟宗三、 賀麟,這些新儒學的領軍人物,無不是心學一派。他們把陽明學說在自己的著作中得到了進一步的發揮。

在日本陽明學派一直是作為與 朱子官學對立的異端而發展,其間派別眾多,思想活躍,學者輩出,為其近代 明治維新鋪平了思想道路。

妙語佳句

不必求之於聖人,亦不必求之於典籍。嘗聞人是天地的心。

無善無惡是心之體,有善有惡是意之動,知善知惡是良知,為善去惡是格物。

參考文獻

在版本上,有四部叢刊影印明隆慶本。1992年 上海古籍出版社整理出版了 《王陽明全集》。1992年紅旗出版社也出版了張立文整理的《王陽明全集》。相關詞條

王陽明王守仁

陽明心學

相關連結

http://www.myqf.net/neoconfucianism/wangymhttp://www.langsong.net/lstd/wxshk/htm/oem/gd/zzbj/rujia/c/cxl/018.htm