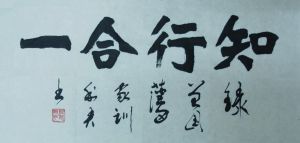

簡介

知行合一是中國明代哲學家王守仁提出的認識論和道德修養學說。

知行關係,是中國傳統哲學中的重要內容之一,大致分為“知易行難”、“知行合一”與“知難行易”三大類。知行合一是指客體順應主體,知是指科學知識,行是指人的實踐,知與行的合一,既不是以知來吞併行,認為知便是行,也不是以行來吞併知,認為行便是知。謂認識事物的道理與在現實中運用此道理,是密不可分的一回事。是指中國古代哲學中認識論和實踐論的命題,主要是關於道德修養、道德實踐方面的。中國古代哲學家認為,不僅要認識(“知”),尤其應當實踐(“行”),只有把“知”和“行”統一起來,才能稱得上“善”。

理論概述

所謂“知行合一”,不是一般的認識和實踐的關係。“知”,主要指人的道德意識和思想意念。“行”,主要指人的道德踐履和實際行動。因此,知行關係,也就是指的道德意識和道德踐履的關係,也包括一些思想意念和實際行動的關係。王守仁的“知行合一”思想包括以下兩層意思。

1、知中有行,行中有知。王守仁認為知行是一回事,不能分為“兩截”。“知行原是兩個字,說一個工夫”。從道德教育上看,王守仁極力反對道德教育上的知行脫節及“知而不行”,突出地把一切道德歸之於個體的自覺行動,這是有積極意義的。因為從道德教育上看,道德意識離不開道德行為,道德行為也離不開道德意識。二者互為表里,不可分離。知必然要表現為行,不行不能算真知。道德認識和道德意識必然表現為道德行為,如果不去行動,不能算是真知。王守仁認為:良知,無不行,而自覺的行,也就是知。這無疑是有其深刻之處的。

2、以知為行,知決定行。王守仁說:“知是行的主意,行是知的工夫;知是行之始,行是知之成”。意思是說,道德是人行為的指導思想,按照道德的要求去行動是達到"良知"的工夫。在道德指導下產生的意念活動是行為的開始,符合道德規範要求的行為是“良知”的完成。

王守仁的知行合一學說既針對朱熹,也不同於陸九淵。朱陸都主張知先行後。王守仁反對將知行分作兩截,主張求理於吾心。他說:“知是行的主意,行是知的功夫;知是行之始,行是知之成。只說一個知,已自有行在;只說一個行,已自有知在”。知行是一個功夫的兩面,知中有行,行中有知,二者不能分離,也沒有先後。與行相分離的知,不是真知,而是妄想;與知相分離的行,不是篤行,而是冥行。他提出知行合一,一方面強調道德意識的自覺性,要求人在內在精神上下功夫;另一方面也重視道德的實踐性,指出人要在事上磨練,要言行一致,表里一致。但他強調意識作用的結果,認為一念發動處即是行,混淆了意識活動同實踐活動的界限。他提倡知行合一的根本目的,是為了克服“一念不善”,這是他的“立言宗旨”。

王守仁的知行合一說主要是一種講內心“省察克治”的唯心主義道德修養學說。他所謂不曾被私意隔斷的知行本體,就是指“見父自然知孝,見兄自然知弟,見孺子入井自然知惻隱”的良知,認為“致吾心之良知於事事物物”就是行。他的“致良知”即知行合一,就是“去惡為善”、“去人慾,存天理”的工夫。他聲明:“我今說個知行合一,正要人曉得一念發動處便即是行了,發動處有不善,就將這不善的念克倒了,須要徹根徹底,不使那一念不善潛伏在胸中,此是我立言宗旨”。

產生背景

明武宗正德三年(1508),心學集大成者王守仁在貴陽文明書院講學,首次提出知行合一說。

知行合一

知行合一王守仁(公元1472-1528年),字伯安,餘姚(現在屬浙江)人,因為曾經築室於紹興的陽明洞,所以世人稱他為“陽明先生”。他死後三十九年,在1567年,皇帝追封新建侯,諡文成,給了極高的榮譽。 王陽明出身於官僚家庭,父親王華曾任禮部左侍郎,在1499年,王陽明中了進士,先後任刑部、兵部主事,1506年由於與大宦官劉瑾(因殘害忠良,最後被陵遲處死)結怨,貶到了貴州。1510年升為知縣,到1516年又升任右僉都御史,最後做到了右副都御史。晚年聚眾講學,在世時著作就被弟子們刊刻印行。

王守仁的知行合一說主要針對朱學而發,與朱熹的思想對立。反對程朱理學“將知行分作兩件去做,以為必先知瞭然後能行”的知先行後說以及由此而造成的重知輕行、“徒懸空口耳講說”的學風。程朱理學包括陸九淵都主張“知先行後”,將知行分為兩截,認為必先了解知然後才能實踐行。王守仁提倡知行合一正是為了救朱學之偏。

王守仁強調知和行的統一,特彆強調“真知即所以為行,不行不足謂之知”。他論證知和行的“合一併進”關係說:“知是行的主意,行是知的功夫;知是行之始,行是知之成”。 “知之真切篤實處即是行,行之明覺精察處即是知”。 其中含有某些辯證統一的因素。但他抹煞二者的差別和界限,認為知行本體只是一個,知行工夫不能分做兩截去做。“只說一個知,已自有行也;只說一個行,已自有知在。”進而把知和行的概念混淆起來,認為良知向外發動時所產生的主觀意念、感情、動機都可以叫做“行”,所謂“一念發動處便即是行”。這就成了以知代行、合行於知的主觀唯心主義理論。清初的王夫之說:“其所謂知者非知,而行者非行也。知者非知,然而猶有其知也,亦惝然若有所見也;行者非行,則確乎其非行,而以其所知為行也。”

理論分析

王守仁的知行合一說深化了道德意識的自覺性和實踐性的關係,克服了朱熹提出的知先行後的弊病,但是同時也抹去了朱熹知行說中的知識論成分。王守仁的觀點雖然有利於道德修養,但忽略了客觀知識的學習,這就造就了以後的王學弟子任性廢學的弊病,清初的思想家甚至把明亡的原因歸於王學的弊端。

王守仁用意念代替“行”合理的方面,要人們樹立一種信念,在剛開始意念活動時句依照"善"的原則去做,將不善和惡消滅在剛剛萌發的時候,這也叫“知行合一”。所以,對“知行合一”應該全面理解,這樣才能正確評價。另外,王守仁的教育思想中還有許多值得學習借鑑的地方:第一,立志、勤學、改過、責善。“志不立,天下無可成之事。…志不立,如無舵之舟,無衡之馬,漂蕩奔逸,終亦何所底乎?”“而且立志可以促使勤學,”“凡學之不勤,必其志之尚未篤也。”“改過”是指自己,“責善”是勸別人改過,這裡面還包括了“諫師之道”,即向老師進諫,指出錯誤。第二是獨立的治學精神和能力。第三是循序漸進與因材施教。第四是強調身體力行。這些教育思想對今天的青年人學習有很好的借鑑意義。

歷史評價

黃宗羲認為王守仁學術思想的發展可分為三個階段:始泛濫於辭章,繼出入於佛老,最後歸本於孔孟,建立了知行合一說。黃宗羲又將成熟以後的王守仁學問分為三個階段:首先是盡去枝葉,一意本原,即以心為本除去格物致知等向外工夫,其方法是默坐澄心,收斂此心;其次是江西平定宸濠以後“專提致良知三字”,認為良知即是心之本體,故不必專以默坐澄心為目的,良知自能收斂,自能發散;最後是退隱在故鄉的晚年,思想完全成熟,時時知是知非,時時無是無非,開口即得本心。

王守仁哲學力圖糾正宋明以來程朱理學煩瑣與僵化的流弊,他洞察到道德意識的自覺性和實踐性,將儒家封建道德建立在簡易的哲學基礎上,使人人可行。他的思想流行達150年之久,形成了陽明學派。但王守仁忽略客觀的知識,只重視個人的道德修養;在道德規範的形成上,又忽略了歷史條件的決定作用。他有些弟子更產生了“虛玄而盪,情識而肆”的弊病,即任性廢學,一切解脫。一些歷史學者把這些流弊視為明朝滅亡的原因。

王守仁思想中包含著某些促進思想解放的因素,為中國近代康有為和梁啓超所注意,受到熊十力的推崇。梁啓超先生便著有《王陽明知行合一之教》。

青年時代的毛澤東,曾研讀過朱熹的著作和王守仁的《傳習錄》。 郭沫若先生,也是王陽明的崇拜者,著有《偉大的精神生活者王陽明》和《王陽明禮讚》等文。

王守仁的哲學思想在明中葉以後傳到日本,並成為顯學,後來影響到明治維新時期的日本思想界,對日本的革新起了一定的積極作用。

人物生平

相傳,王華對兒子家教極嚴,王守仁少年時學文習武,十分刻苦,但非常喜歡下棋,往往為此耽誤功課。其父雖屢次責備,總不稍改,一氣之下,就把象棋投落河中。王守仁心受震動,頓時感悟,當即寫了一首詩寄託自己的志向:

象棋終日樂悠悠,苦被嚴親一旦丟。

兵卒墜河皆不救,將軍溺水一齊休。

馬行千里隨波去,象入三川逐浪遊。

炮響一聲天地震,忽然驚起臥龍愁。

王守仁以諸葛亮自喻,決心要作一番事業。此後刻苦學習,學業大進。騎、射、兵法,日趨精通。明弘治十二年(1499年)考取進士,授兵部主事。當時,朝廷上下都知道王守仁是博學之士,但提督軍務的太監張忠認為王守仁以文士授兵部主事,便蔑視守仁。一次竟強令守仁當眾射箭,想以此讓王守仁出醜。不料守仁提起彎弓,刷刷刷三箭,三發三中,全軍歡呼,令張忠十分尷尬。

王守仁做了三年兵部主事,突患肺病,以病告歸,結廬於會稽山龍瑞宮旁之陽明洞。故世稱陽明先生。

王守仁病癒復職後,因反對宦官劉瑾,於明正德元年(1506年)被廷杖四十,謫貶貴州龍場(修文縣治)驛丞。劉瑾被誅後,任廬陵縣知事,累進南太僕寺少卿。其時,王瓊任兵部尚書,以為守仁有不世之才,薦舉朝廷。正德十一年(1516年)擢右僉都御史,繼任贛南巡撫。王守仁上馬治軍,下馬治民,文官掌兵符,集文武謀略於一身,作事智敏,用兵神速。以鎮壓地方騷亂和平定“宸濠之亂”後拜江西巡撫,再調拜南京兵部尚書,封“新建伯”。後因功高遭忌,辭官回鄉講學,在紹興、餘姚一帶創建書院,宣講“王學”。嘉靖六年(1527年)復被派總督兩廣軍事,後因肺病加疾,上疏乞歸,病逝於江西南安舟中。諡文成。

主要成就

王守仁是宋明時期主觀唯心主義集大成者。發展了陸九淵的學說,用以對抗程朱學派。王守仁說:“無善無惡者心之體,有善有惡者心之用,知善知惡者是良知,為善去惡者是格物。”並以此作為講學的宗旨。王守仁斷言:“夫萬事萬物之理不外於吾心”,“心明便是天理”;否認心外有理、有事,有物。認為為學“惟學得其心”,“譬之植焉,心其根也。學也者,其培壅之者也,灌溉之者也,扶植而刪鋤之者也,無非有事於根焉而已。”要求用這種反求內心的修養方法,以達到所謂“萬物一體"的境界。王守仁的“知行合一”和“知行並進”說,旨在反對宋儒如程頤等“知先行後”以及各種割裂知行關係的說法。王守仁論兒童教育,反對“鞭撻繩縛,若待拘囚”,主張“必使其趨向鼓舞,中心喜悅”以達到“自然日長日化”。王守仁的學說以“反傳統"的姿態出現,在明代中期以後,形成了陽明學派,影響很大。王守仁廣收門徒,遍及各地。死後,“王學”雖分成幾個流派,但同出一宗,各見其長。王守仁的哲學思想,遠播海外,特別對日本學術界有很大的影響。日本大將東鄉平八郎就有一塊“一生伏首拜陽明”的腰牌。

王守仁不只是哲學家、教育家、軍事家、政治家,也是一位著名的詩人。非常熱愛故鄉的山山水水,回故鄉時,常遊覽名勝古蹟,留下許多膾炙人口的詩篇。

著作

王守仁的一生,著作甚豐。他死後,由門人輯成《王文成公全書》三十八卷,其中在哲學上最重要的是《傳習錄》和《大學問》。

碑文

餘姚“四碑亭”,留有紀念的碑亭。碑文是:明先賢王陽明故里。楹聯:曾將大學垂名教,尚有高樓揭瑞雲。橫額:真三不朽。7圖書信息

圖書信息

內容簡介

進入市場,便是走進了一個兇悍的競技場,在這裡會遇到許多極致的顛覆和挑戰;在激烈的交鋒中隨時都有可能在某一點上被徹底擊垮。有抗擊的系統嗎?

市場的有效突破,要么噴薄而出,氣勢如虹;要么奔流直下,一瀉千里。精心準備介入的時空位,會在一躍中瞬間掠過。在“驚頓”狀態中,是“知行合一”,果斷狙擊,還是惱羞成怒,逆勢阻擊?

止盈了。繼續運行,贏小利。遺憾!不止贏,又陷入虧損,止損。懊惱!虧損,止損了,又反轉。自責!不止損,虧損擴大,終止損。憤怒!四次操作,三次虧損,一次小贏,豈有不虧之理?

面對市場上不斷上演的神話和巨大誘惑,市場又總是如此多嬌,引無數英雄競折腰。從長期統計看投資結果依舊無法擺脫一賺二平七賠的歷史定律。

本書的目標就是使你成為其中之“一”。

詳細目錄

序

上篇定勢

第一章交易新起點

一、現實與市場的思維轉換

二、突破認識的瓶頸

三、兩次顛覆性跨越

四、預期是市場動力之源

五、尊重市場,戰勝自己

六、新的境界

第二章交易策略

一、基本分析與技術分析

二、實戰套用策略

中篇定慧

第三章交易過程:定性

一、市場定性

二、股票類型

三、期貨市場

四、解讀莊家

第四章交易過程:定時

一、時間是巨大的能量

二、時間與效率的辯證統

三、時間策略

第五章交易過程:定價

一、股票的估值

二、想像空間

三、跟蹤趨勢就是追隨價格

四、股票與期貨市場價格運行差異

五、歷史的經驗

第六章交易過程:定量

一、正常市場狀況下的持倉策略

二、非常規市場的集中持倉策略

三、持倉結構

第七章交易過程:定止

一、止損

二、止贏

下篇定心

第八章交易行為控制

一、人性缺陷的制約

二、情緒凹凸的失態

三、人性的控制和情緒的管理

第九章知行合一:鋼鐵般的執行力

一、知行合一

二、鋼鐵般的執行力

三、知行合一在交易中的貫徹

結束語

參考文獻

後記