陶村新貌

陶村新貌基本簡介

自宋至宣平置縣前屬麗水縣應和鄉。明景泰三年(1452),屬宣平縣應和鄉。1930年屬桃溪鎮。1958年5月,宣平縣建制撤銷併入武義縣屬桃溪鄉。是年併入永康縣,屬勝利人民公社,1959年屬桃溪人民公社桃溪管理區。1961年10月恢復武義縣建制後,屬桃溪人民公社,1983年屬陶村鄉。1985年屬桃溪鎮。1992年有1368戶、3762人。陶村歷為宣平流域重鎮之一。1949年5月後為區公所駐地,直至1992年撤區時止。並設有桃溪糧管所、桃溪供銷社、財稅所、工商管理所、農業銀行營業所、桃溪汽車站及桃溪中學、桃溪鎮中心校和醫院等單位,現為桃溪鎮人民政府駐地。革命時期

陶村所在的宣平溪流域,是明朝初年主要產銀區之一。陶村人陶德義,亦稱得二,礦工出身。明正統十三年(1448)秋,與陳鑑湖在麗水縣宣慈鄉(今屬武義)發動礦工起義,並建立起政權,國號太平,建元泰定。是年十月,夜襲武義縣城獲勝,繼著攻遂昌縣城。正統十四年(1449)正月,陶德義率軍數千,突襲破橋峽(今麗水市境),殺分守參議耿定、兵備僉事王箴,軍威大震。同年六月,陶德義又率軍兩萬餘,再次攻打武義縣城,雙方戰鬥激烈,斃敵都指揮脫綱,殲滅馬隊,起義軍也受到一定的損傷。

景泰元年(1450),張楷回京,陶德義再次復起。是年五月十七日,陶德義率義軍乘夜間縱火木棚,攻破武義縣城,擊潰官軍,殺死浙江按察司僉事陶成。在此同時繼攻永康縣城而失利,退回破橋峽,堅棚自守。當時兵部侍郎孫原貞督軍浙江,調集大軍,分三路夾攻破橋峽,結果寨破,德義夜往南湖營,路遇明軍被捕,解京遭害。後人在陶村大殿為陶德義塑像祀祭。

1935~1937年,紅軍挺進師師長粟裕將軍在桃溪子坑、山徐兩村開展革命活動。1937年在子坑村成立中共宣(平)、遂(昌)、湯(溪)工作委員會,下設子坑、弄坑等5個黨支部,積極發動民眾開展革命鬥爭。黨組織建立後,以原陶村黨支部書記陶四豹家為聯絡點。黨組織活動時使用過的石臼、洗臉盆、子彈夾等用品,現保存在縣博物館。

抗日戰爭期間,中共閩、浙臨邊委武工隊曾在子坑、章五里、上田等一帶山區積極開展革命活動。武工隊政委宣恩金頭扎毛布、腳穿草鞋,白天和民眾一起上山開荒種糧,晚上深入民眾家講形勢,組織民眾積極投入抗日戰鬥。由於他同民眾打得火熱,被民眾稱為老婆婆,至今仍留下深刻的影響。

經濟發展

陶村以種植水稻為主,併兼種大小麥、馬鈴薯、番薯和油菜籽等,1992年糧食總產量1767.80噸,畝產為869公斤,總產量比1978年增長28.70%。經濟特產種有茶葉295畝,1992年產茶8噸。還有柑桔、蘋果等200多畝、油茶290畝。同時封山育林1.53萬畝,數百年的針闊葉林遍布全村。1992年全村農工(企)業總產值為305.87萬元,其中農業總產值132.23萬元,占總產值43.23%。工(企)業總產值為173.64萬元,占總產值56.77%。在抓住農業不放的同時,村民還積極地興辦被服廠、鋸板廠、水泥預製場、飲食、五金交電、裁縫、理髮、小百貨和修理、運輸等工(企)業100多家。面對陶村人多地少的現實,陶村經縣批准,1984年在武義縣城建立起第三建築工程公司辦事處。現有管理人員和建築工人400多人,建築設備有拌漿機10台,拌和機7台,震動器14台,平板震動器4台,以及井架、鋸板機(廠)等固定資產32.08萬元。現在公司里有工程師職稱5人,技術員10人,公司辦事處經理,連任縣三屆政協委員王偉全肩負重任,不辭勞苦與建築工人一起,興建了武義縣工商銀行營業綜合樓,武義縣農業銀行五層宿舍樓,以及王宅第二百貨商場、縣財稅局財會學會等高樓大廈。其工程經過有關部門認真驗收,質量均為優良。全公司1992年完成建築總產值達450萬元,上交國家稅利32萬元。

崑劇之鄉

延福寺

延福寺大殿重建於元延四年(1317),為江南已發現的元代建築中年代最早的一座,完整地保留了元代木構斗拱建築藝術風格。殿長方形,長與寬均11.8米,分作五間。造形為重檐歇山頂。殿柱為菱形,側腳有防震功能。柱礎為雕飾寶相花覆盆柱礎上加石石質。前檐柱與全柱之間用乳袱,上有蜀柱,蜀柱為瓜柱形,下端刻似鷹嘴,為國內現存古建築較早的實例。

大殿內保存有宋代寶二年(1254)鑄造之鐵鐘;後殿前元代石獅子一對;殿內還有元代泰定元年(1324)劉演書寫的《重修延福寺記》石碑;明代天順七年(1463)陶孟端書寫之《延福寺重修記》石碑。延福寺建築藝術的特色,引起國內外學者的重視。古建築學家梁思成曾前來考察,並在著文中多處記述延福寺的結構特色。上海同濟大學教授陳從周曾三次前來考察,1980年9月與1981年4月,日本橫濱大學博士關口欣也、南京工學院教授潘谷西等分別前來考察。

此外,1978年3月2~3日,全國古陶瓷器研究會在延福寺召開。陶村的儒琴堂崑劇坐唱班,成立於清宣統元年(1909)。1934年,宣平民眾教育館為紀念孫中山生日,在陶村辦貧民夜校,邀請儒琴堂崑劇坐唱班登台演出《草鞋夜課》。從此,崑劇由坐唱走向登台演唱。是年,儒琴堂崑劇坐唱班改為民生樂社。

1949年,陶村民生樂社堅持演出,並於1955年10月11日經省批准為半職業劇團,改名為宣平崑劇團。1956~1957年,省、地文化局撥款扶植,劇團招聘演員、樂隊13人。1958年5月,改為武義崑劇團,又招收學員17人,從此,能演出《十五貫》、《琵琶記》、《牡丹亭》、《三關排宴》、《虹橋贈珠》、《李慧娘》等現代移植戲共30多本。1962年,赴蘇州參加三省一市南方崑曲交流會演,與會專家贊武義崑曲別具一格。1960年5月,與武義婺劇團合併為武義文工團。1979年崑劇活動在農村復甦。1983年,陶村成立業餘崑劇團,登台演出。1984年6月,上海崑劇團來武義演出時專程赴陶村,與陶村業餘劇團交流演出。

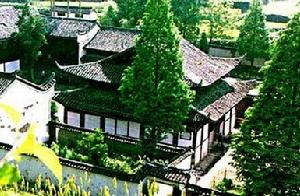

村莊建築

陶村後山腳的古民居,建造上講究的是一個“精”字。鄒家宗祠的石柱刻字,戲台雕梁及其牛腿鏤鐫華美而細緻。鄭岳文等家庭的前廳堂,門外鵝卵石鋪嵌地面和天井,圖案有菊花、荷花等。馬頭牆封檐用的是特製磚,有雌雄榫,檐下牆畫有蘭花和故事人物。堂中石柱兩兩對稱而雙雙浮刻花紋各自不同。所用隔壁的門扇窗框,無不拼花或用花板,人在其中仿佛被立體的古人物古動物古花卉包圍。這裡的特色是前堂大門有防偷防盜石柱,用來加固大門閂;後堂還有許多科舉捷報單遺蹟留於左右板壁上,其家族盛況環顧幾眼即可明了於心。而陶村街路兩旁的幾幢古屋也與眾不同,除了建於明朝的樓柵斗拱及雲頭花飾雕刻之外,陶伯新家的老屋充滿剛烈刀劍之氣,突出一個“武”字。這幢房屋原由武進士陶建勛居住。陶建勛生於1870年,自幼愛武習藝,拜陶村武舉人鄭樹標為師,喜用大刀、劍、千斤石練武。清光緒二十年(1895)中武舉人,次年中武進士,欽點花翎侍衙,派乾清門行走侍衛。所以其居牆上有光緒皇帝的老師贈送的條幅:“秀名滿江國,芳聲騰海隅。”柱子上有武進士親筆題寫的對聯:“書田菽粟皆真味,心地芝蘭有異香。”現存的遺物還有:武進士頭像、一對圈椅、一對茶几、一張石床、三塊千斤練功石以及兩塊書有“欽默”字樣的背匾和一把寶劍。從中看出,陶淵明的後裔,不限於世代消極避世、灑脫悠逸地生活,也有“金剛怒目”式的人物。這些又可以從陶西宗祠一脈中就有23人進入仕途得到證明。“達則兼濟天下,窮則獨善其身”,用此真正的有所為、有所不為來解釋陶家祖先的志向和節操,應該是妥當的。

村莊狀況

村黨支部與村委會兢兢業業地為村民做一些實事。1986年化工0.60萬個,化錢23萬元,建起自來水池、水塔各一座,埋好地下管道8000米,使村民戶戶用上自來水。1991~1992年,在國家支持下,村里化錢3萬元,對村民用電的線路作了整頓和維修。1983年後,在縣城建部門的資助下,村里自籌資金6萬元,化工2萬多個,主要街道鋪上水泥路1200多米。同時還建成125千瓦石眠床水電站一座,年收入2萬多元。1992年冬又栽桔140畝,板栗40畝。為了繁榮市場經濟,還興建一座占地1500平方米的農貿市場。陶村黨支部有黨員91人,分5個黨小組,由於黨員起模範帶頭作用,1992年度被中共武義縣委評為奔小康標兵黨支部。黨支部書記陶賢平、村委會主任陶方進均被評為優秀共產黨員。