分類

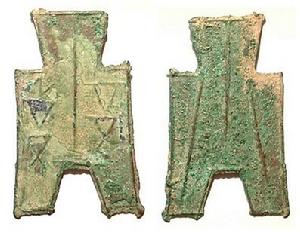

(1)原始布

鏟幣

鏟幣

商周時期的青銅鑄幣,是一種鏟形的農具,稱“錢”,亦有一種叫做鎛,是鋤草的農具。由於“錢”用途廣、體小攜帶方便,被人們作為商品交換的一般等價物在市場流通使用,後來演變成貨幣。

大型的原始布,多屬於商代。厚重、體大無文,銎可延伸到錢體中部,可以裝木柄,不易折斷。通長16-22、足寬8.7-11.8厘米。

中型的原始布,多屬於西周時期。形狀與大型相同,體輕小,更便於流通使用。通長10厘米左右。

小型的原始布,屬於西周晚期。銎部已退縮到上部,中間有一道隆起的豎放,足向內凹成弧形,面亦有簡單的字。如:“丄”、“山”、“益”等。春秋戰國時期的空首布,由此演變而來,通長10厘米左右。

(2)空首布

鏟幣

鏟幣鑄行於周、晉、鄭、紀地區,由原始布演變而來,亦稱鏟布。鑄造規整,銎長、中空、體小而薄,面、背皆有三豎紋,錢面多鑄文字,如:數字、乾支、地名和貨幣單位。形體大小不一,通長7-14.5、肩寬3.3-6.3、足寬3.7-5.7厘米,重12.5-57.6克。主要有平肩弧足空首布、斜肩弧足空首布、聳肩尖足空首布三種類型。

①平肩弧足空首布

從原始布演變而來,流行於春秋早期至戰國中期。鑄行於周王畿。銎長、平肩、弧足、四周有郭。銎上有凸起三角形,或不規則的穿孔,銎內多留有范泥,面背有三道平行豎紋,或中間一豎紋,兩側各一斜紋。錢面鑄有一字、二字、四字,亦有無文。可分特大型、大型、中型、小型。

特大型平肩布:鑄行於春秋早期。形體較大,鑄造古樸,面背無文。通長14-14.8、肩寬6.3-6.4、足寬7.2-7.4厘米,重43.7-57.6克。

大型平肩布:鑄行於春秋中晚期,鑄作精整。面文多為一字。河南洛陽附近屢見出土。通長9.1-10、足寬5.1-5.3厘米,重28-32克。

中型平肩布:鑄行於春秋晚期到戰國早期。較為輕小,鑄作稍粗,面文多二字或四字,背有直文。通長8-9、足寬4.5-5厘米,重18-25克。

小型平肩布:鑄行於戰國早、中期。鑄作較粗,面文字有一字,多為二字,面背有三直豎或一直豎兩種豎紋。通長6.8-7.3、足寬3.7-4.1厘米,重12-15克。此布傳世不多,較罕見。

②斜肩弧足空首布

流行於春秋晚期至戰國中期。鑄行於周、晉、鄭地區。形制與平肩弧足空首布相似,唯有兩肩下垂,錢身上窄下寬,面、背均有三豎道,中間豎直,兩側豎道由銎斜至足部,面文有“武”、“盧氏”、“三川釿”、“函陽”等字。1970年以來,河南伊川、洛陽、宜陽等地多有出土。

從形制來看,分大小兩種:

大型者面文有“武”、“盧氏”、“三川釿”、“函陽”等字。通長約7.8-8.8、肩寬3.8-4.5、足寬4.5-5.1厘米,重(包括銎部的范泥)18.6-37克。

小型者面文有“武安”、“武采”等字樣。通長6.9-7.6、肩寬3.6-4、足寬4-4.6厘米,重(包括銎部的范泥)14.7-20.7克。

③聳肩尖足空首布

流行於春秋中期至戰國中期。鑄行於晉、衛地區,分布於太行山以西、中條山以北、汾水以東的晉國。特點是體大而薄、長銎空首、聳肩尖足,面、背均有三道平行豎紋、中豎稍短、多數無字,少數有一字。從形體來看,可分大小兩種:大型者多無文,少數有一字——乾支,鑄造工整,通長13.5-15.2、肩寬5.5-6.4、足寬6.5-6.9厘米,重(包括銎部的范泥)40-45克。

小型者面文多二字、五字,鑄造較粗、薄小,通長11.7-13.2、肩寬4.7-5.3、足寬5.3-5.6厘米,重(包括銎部的范泥)14.7-25.3克。1959年山西侯馬曾出土一枚五字“□□共黃釿”布。1963年侯馬出土一枚“玄金”布,此錢前人圖譜未見著錄。

1955-1959年在山西侯馬東周遺址中發現了鑄造聳肩尖足空首布的作坊。在作坊中清理除了大量的空首內范。

(3)平首布

鏟幣

鏟幣是由空首布演變而來,鑄行於三晉(韓、趙、魏)、兩周(東周、西周)楚、燕、中山等國。體形薄小、首部扁平、長方形,周緣有郭。肩有圓肩、平肩、聳肩三種,腰有直腰、束腰兩種,襠有方襠、弧襠、圓襠、尖襠四種,足有方足、尖足、圓足、圓足、類方足五種。錢面中間,多有一道豎紋,豎紋兩側鑄地名與幣值單位,背部多平素無紋,少數有陰刻足。面中間無豎紋,或中間一豎紋,兩側斜紋,鑄數字或重量單位,多以“釿”為單位,有“二釿”、“一釿”、“半釿”三等制;或以“朱”、“兩”為單位,有“一兩”、“十二朱”二等制。

按其錢體形制,可分為以下幾種類型即:弧襠方足布、銳角方足布(異形平首布)、聳肩尖足布、圓肩圓足布、圓足三孔布、平襠方足布。從出土情況來看,約有300餘種。具體介紹如下:

①弧襠方足布

戰國早、中期魏國鑄幣,流通於三晉、兩周等地。其特點:平首、平肩(或圓肩)、圓襠或弧形方足。錢面鑄地名和幣值單位,以“釿”或“寽”為單位,如:

A、“安邑二釿”、“安邑一釿”、“安邑半斬”。其中“安邑”戰國初為魏國都城,在今山西夏縣西北。“釿”為貨幣單位。錢面微鼓、鑄造厚重、背無文。正書者背鑄“安”字,或首部、背部陰刻文“夸”字。

1956年以來在山西芮城、陽高、湖北天門、河南新鄭、洛陽等均有出土。二釿布通長6.4—6.8、足寬4—4.2、重17.5—32.3克。一釿布通長5.2—5.6、足寬3.4—3.5、重11.2—17.5克;半釿布通長4.2-4.7、足寬3.3-3.5、重6-8.1克。

B、“甫反一釿”、“甫反半釿”。“甫反”通作“蒲坂”,戰國屬魏,在今山西永濟縣東南。“釿”為貨幣單位。鑄造厚重、背平素。1958年以來河南洛陽、山西運城、萬榮等地有出土。一釿布通長5—5.4、肩寬3.2、足寬3.4厘米,重12.9-15.6克,不多見。半釿布通長4.2、肩寬2.6、足寬2.9厘米。

C、“易二釿”、“易—釿”、“半釿”。“易”通作“陽”,戰國屬魏,在今陝西神木縣東。鑄造厚重、背平素、倒書。1958年以來,河南洛陽、山西運城等地有出土。

二釿布通長6.0—6.6、足寬3.9—4.1厘米,重3l克。一釿布通長5—5.6、肩寬3-3.3、足寬3.1-3.5厘米,重13—15.9克。半釿布通長3.9-4.1、肩寬2.5、足寬2.8厘米。半釿、—釿為平肩,二釿為圓肩。

D、“垣釿”。“垣”古地名,戰國屬魏,在今山西垣曲東南,“釿”貨幣單位。圓首有穿孔、面背有周郭、背無文、弧足倒書,鑄造輕薄。通長5.6、肩寬3、足寬3.4厘米。

E、“陰安”、“陰安二”。“陰安”古地名,戰國屬魏,在今河南清豐縣北。鑄造稍厚,首部有穿孔或無穿孔、面背有周郭、背無文。大型通長4.6--4.9、足寬3.3厘米,重13.2克。小型者通長3.9-4.l、足寬2.6—2.7厘米,重6.2-6.5克。

F、“梁正尚百當寽”、“梁半尚二百當寽”。梁”即大梁,在今河南開封,“寽”重量單位。“梁正尚百當寽”,意為梁國一個單位的貨幣一百枚,相當於一“寽”的重量。“梁半尚二百當寽”意為梁國半個單位的貨幣二百枚,相當一“寽”的重量。有周郭、背無文,鑄造輕薄。“尚”字上半部,伸向首部。

此種貨幣,在河南輝縣、新鄭、洛陽、鶴壁、焦作、湖北天門、陝西鹹陽均有出土。“梁正尚百當寽”通長5.6—6.3、足寬3.9-4.5厘米,重10.5—15.8克。“梁半尚二百當寽”通長3.8—4.6、足寬2.7—3厘米,重6.5克。

G、“梁新釿百當寽”、“梁新釿五十當寽”。“梁”即大梁、古地名、在河南開封。公元前361年,魏惠王自安邑遷都開封后,梁新鑄一種釿布,以五十枚當一寽的重量。鑄造厚重,面背無郭、背平素或陰刻文“夸”字。

“梁新釿百當寽”通長4.9—5.4、足寬3.2—3.4厘米,重12-15.5克。“梁新釿五十當寽”通長5.8—6、足寬3.7—3.8厘米,重25—31克。河南南陽、新鄭、陝西等地均有出土。(圖1-39、1-40)

H、“陰晉一釿”、“陰晉半釿”。“陰晉”戰國屬魏,在陝西華陰縣東南。平肩、厚重、背平素,首部或有穿孔。河南洛陽、新鄭、山西運城等地有出土。

一釿布通長5.2—5.4、肩寬3—3.8、足寬3.4厘米,重14—18.3克。半釿布通長4—4.1、肩寬2.4—2.6、足寬2.6—2.8厘米。

I、“陝—釿”、“陝半釿”。“陝”今山西平陸縣境。倒書、或反書,首部有穿孔,面背有郭,背無文。一釿布通長5.5—5.8、足寬3.7—3.9厘米,重10.5-16.5克。半釿布通長4.3-4.6、足寬3.2—3.3厘米,重7克。河南新鄭、洛陽、山西運城有出土。

J、“京—釿”。“京”在今山東曹縣北。平肩,面、背無郭,背平素。河南洛陽、山西運城、萬榮、芮城、解縣都曾出土過。通長5.3—5.5、肩寬3.1—3.4、足寬3.1-3.5厘米,重14.2-15.6克。

K、“山陽”。“山陽”戰國屬魏,在今河南修武縣西北。鑄造厚重,面有郭,背平素。大、中、小三種:

大型者為“二釿”,通長6—6.2、足寬3.9—4.1厘米,重21—30克。

中型者為“一釿”,通長5.6-5.3、足寬3.2-3.8厘米,重14克。

小型者為“半釿”,通長4.1-4.6、足寬2.9-3.2厘米,重7克。

L、“共半釿”。“共”古地名,戰國歸魏,在今河南輝縣。小型布,倒書、首部有穿孔、面中間有一豎紋面,背有郭、無文,圓肩。通長4.6、足寬3.1厘米、重7.2克。1986年晉南發現一枚。

M、“梁二釿”、“梁—釿”、“梁半釿”。“梁”即大梁,戰國屬魏,在今河南開封。厚重,圓肩或平肩、無郭、倒書。首部無穿孔或穿孔,鑄造較精。

二釿布通長6.4—6.7、足寬3.8—3.9厘米,重30-31.4克。河南洛陽、山西運城有出土,極罕見。

一釿布通長5—5.5、肩寬2.9—3.1、足寬3.3-3.6厘米,重1l-17.5克。

半釿布通長4.1—4.3、肩寬2.5—2.8、足寬2.8—3厘米,重6.7-8.2克。

②異形平首布(銳角方足布)

戰國早、中期青銅鑄幣,鑄行於韓、魏、楚,流通三晉、兩周地區。特點:首都頂端向左右伸出兩角,故稱“銳角布”。分大小二種。

大型布有“涅金”、“洮涅金”、“盧氏涅金”。“涅”古地名,戰國屬韓,在今山西省修武縣西北;“洮”,古地名,在今山西聞喜縣北。“涅金”即金屬貨幣義。“盧氏”,古地名,在今河南盧氏縣境。面中間一豎紋,兩側鑄錢文,背有三豎紋,中間一直豎道,兩側由首部外緣伸入錢身,向下左右各一斜豎道,面背有郭,背無文。通長6—6.7、肩寬3.9一4.1、足寬4.4—4.5厘米,重26克左右。

小型布有“公”、“垂”形態各異,地望待考。鑄工較粗,出土較多。通長4.6—5、肩寬2.6—2.8、足寬2.8—3厘米,重5—10克左右。

“旆布當釿”,戰國中晚期,楚國鑄幣。此錢形態特殊,體長、首闊、有穿孔,鑄工較精,厚重。背文“十貨”,意為一枚殊布,值銅貝十。有周郭。通長10厘米左右,重33克左右。

“四布當釿”,楚國鑄幣,形制與“殊布”同,但錢體小。錢文奇特,面文“四布”、背文“當釿”,意為此布四枚可當“殊布”一釿。通長4厘米,重8克左右。

連布:是由兩枚“四布當釿”一正一反,兩足相對,而連在一起的布幣。“當釿”是二枚連在一起的“四布”,可當一枚“殊布當釿”使用。說明這種貨幣未斫斷就流通市場,行用時間很短就廢止了。

③尖足平首布

鑄行於趙國,流通於三晉,燕、中山等地,是由聳肩空首布演變而來。平首、聳肩、平肩皆有,尖足、面、背有郭,面首部有二豎紋,錢身中間有一豎紋,豎紋兩側鑄地名或幣值單位,背首部有一豎紋,錢身兩側各一豎紋,二豎紋中間有記數等。錢體較薄,可分大小二種。

大型尖足布:錢文有“甘丹”(河北邯鄲,圖1-61)、“大陰”(山西霍縣)、“榆即”(山西榆次)、“晉陽”(山西太原),“茲氏”(山西汾陽東南)、“邪”(戰國屬趙,地望待考)。“陽匕”(河北唐縣東北),通長:7.6—8.5、肩寬3.5—3.9、足寬4.1-4.5厘米,重10—15克左右。

小型尖足布:與大型尖足布形制相同,錢體較小。錢文有“茲氏半”(在山西汾陽東南)、“晉陽半”(在山西太原)、“大陰半”(在山西霍縣)、“藺半”(在山西離石)等。還有些省“半”字者如:“大陰”、“茲氏”、“晉陽”、“中都”(在山西平遙西)、“中陽”(在山西中陽縣西)、“平州”(在山西介休西)、“平陶”(在山西文水)、“新城”(在山西朔縣西南)、“於半”(在山西陽曲縣東北)“大兀”(在山西太谷)、“西都”(在山西孝義境內)、“邪”(地望待考)、“武平”(在河北文安縣西南)、“武安”(在河北武安縣)、“陶”(平陶古城,在山西文水)、“陽丘”(在山西太谷東北)、“榆次”(在山西榆次)、“壽陰”(在山西壽水縣南)等。除此之外,還有錢文不識地望未不明者。

建國後許多省市都有出土,如:山西永濟、太原、原平、陽高、祁縣、交城、定襄、朔縣、河北石家莊、邯鄲、邢台、張家口、雄縣、徐水、永定、靈壽、易縣、灤平、遼寧遼陽、朝陽、內蒙古赤峰、包頭河南鄭州等地都有出土,山西出土量最多。

小型者(半釿布):通長4.6-5.5、肩寬2.5-2.7、足寬2.4—2.8厘米,重3.5—7.2克。

④平襠方足布

戰國中、晚期青銅鑄幣。鑄行於三晉(韓、趙、魏)、兩周(東周、西周)、燕、楚等地。其特點是體小輕薄、比尖足布堅挺,錢面正中有一直豎,兩側鑄地名,背部中有一直豎,兩側斜豎紋,或平素或記數,錢文多古地名。如:

韓國方足布

“屯留”(春秋屬晉,今山西屯留東南)、“尹氏”(今河南宜陽縣境內)、“平氏”(今河南桐柏西)、“宅陽”(河南滎陽東南)、“涅”(山西武鄉西北)、“陽氏”(河南臨汝西)、“鄩氏”(山西沁水東北)、“露”(山西潞城東北)、“陽城”(今河南登封東南)。

趙國方足布

“藺”(山西離石)、“中都”(山西平遙西)、“陽邑”(春秋屬晉,戰國屬趙,今山西太谷縣東北)、“文陽”(山西文水境)、“平備”(山東平原西南)、“平陶”(山西文水西南)、“平陽”(山西臨汾西)、“北箕”(山西太谷境)、“北屈”(山西石樓)、“戈邑”(河北蔚縣)、“同是”(山西沁縣西南)、“安陽”(西安陽,戰國屬趙,內蒙古包頭)、“武安”(河北武安)、“茲氏半”(山西沁陽東南)、“俞陽”(山東臨清境內)、“子”(山西長子西)、“隰城”(山西離石境內)、“陽邑”(山西太谷東南)、“榆即”(山西榆次境)、“壽陰”(山西壽陰縣境內)、“襄垣”(山西襄垣北)。

魏國方足布

“皮氏”(山西河津西)、“莘邑”(春秋虢地,戰國屬魏,今河南陝縣東南)、“奇氏”(山西臨猗縣南猗氏鎮)、“郃”(陝西合陽東南)、“莆子”(山西浦縣西北)、“高都”(山西晉城東北)、“渝”(河南濬縣西南)、“粱”(河南開封)、“魚陽”(山西平陸北)、“壤陰”(山西翼城縣東)。

燕國方足布

“纕坪”(遼寧遼陽北)、“安陽邑”(河北完縣西北)、“右明新冶”(河北易縣)、“坪陰”(今年遼寧遼陽境)、“益昌”(河北涿縣東南)、“安陽”(遼寧建平縣境)。

周王畿方足布

“王氏”(河南洛陽)、“王城”(河南洛陽西)、“周是”(河南洛陽西南)、“留邑”(河南偃師西南)、“東周”(河南鞏縣),極罕見。

除此以外,還有些鑄造國別待考的,如“王”、“王勻”、“馬雍”、“市化”等。

以上各國方足布,建國以來,在北京、河北石家莊、邯鄲、欒平、張家口、新城、保定、懷來、定縣、雄縣、徐水、靈壽、隆化、易縣、山西陽高、朔縣、原平、定襄、交城、祁縣、芮城、永濟、內蒙古包頭、赤峰、涼城、遼寧遼陽、吉林集安、江蘇徐州、丹陽、浙江杭州、安徽宿縣、山東青島、臨沂,河南鄭州、洛陽、新鄭、陝西鹹陽等均有大量出土。按錢幣形態可分大小二種,大型者一般通長5—5.2、肩寬2.8—3、足寬3—3.2厘米,重12—l6.5克。小型一般通長4.1—4、肩寬2.2、足寬2.5—2.6厘米,重4.8—4.9克。

⑤圓肩圓足布

戰國中晚期青銅鑄幣。鑄行於趙國,流通於三晉(韓、趙、魏)、燕、中山國等地。特點是圓首、圓肩、圓足、圓襠。面、背有郭,錢面鑄地名,錢背左右各一豎紋,中間記爐次,如:面文“離石”、“藺”,者均有大小之分,大型者通長7.1—7.8、足寬3.5-4厘米,重10-18克。小型者通長5.2—5.4厘米,重5.3—9克。

⑥三孔布

戰國晚期青銅鑄幣,鑄行於中山國或趙國。由於鑄造奇特,其首部及二足各有一孔,故稱三孔布。鑄工精良,面、背有郭。面紋為地名,如“上”、“下”(河北深縣東)、“安陽”(河北陽原東南)、“家陽”(內蒙古包頭東)、“南行唐”(河北唐縣)、“阿”(河北保定)、“丈鷹鄉”(山西左雲)、“宋子”(河北趙縣東北)、“枲”(河北蔚縣東)、“上匕陽”(河北寧晉東北)等。背紋為重量單位,大者“一兩”,小者“十二朱”。首部記妒次。

三孔布存世數量很少,均出土在河北、山西、陝西一帶。過去認為這種布是秦占領區鑄造,或是趙地所鑄,現在錢幣界認為是中山國所鑄。

大型者(一兩)通長7—7.9、足寬3.8厘米,重13.7-17克左右。小型者(十二朱)通長5.1—5.5、足寬2.7厘米,重6.3—9.2克。