內涵

鄉土建築

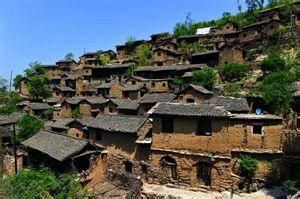

鄉土建築詞語“鄉土建築”(Vernacular Architecture)引自1999年10月在墨西哥通過《關於鄉土建築遺產的憲章》。按照該憲章的表述,鄉土建築是社區自己建造房屋的一種傳統的和自然的方式,是一個社會文化的基本表現,是社會與它所處地區的關係的基本表現,同時也是世界文化多樣性的表現。

鄉土建築既是一個物質實體,也是一種文化歷程。它被當地的使用者自行設計並建造,與當地資源、文脈、生活方式息息相關。它有如民間的街頭雜耍、家庭作坊,是一種民間自發的以家庭或個體為單位的活動,是當地資源、生活方式、家庭觀念、鄰里關係、文化活動的物化,是一種切切實實的文化沉澱,是鄉土性在其歲月流逝中鄉土精神和本土文化的外在顯現。

目前常用來描述鄉土建築的辭彙如“本土建築”、“自發建築”、“民間建築”、“傳統建築”、“鄉村建築”等都是從其性質上進行描述。鄉土建築的主要特徵是自發性和樸素性,是民間自行建造、供自己居住的“非主流”建築。鄉土建築包括鄉土的住宅、寺廟、祠堂、書院、戲台、酒樓、商鋪、作坊、牌坊、小橋等。國際古蹟遺址理事會第12屆大會通過的《鄉土建築遺產憲章》(Charter on the built vernacular heritage)給出了鄉土建築的識別標準:

1)一個群體共享的建築方式;

2)一種和環境相呼應的可識別的地方或地區特色;

3)風格、形式與外觀的連貫性,或者對傳統建築類型的使用之間的統一;

4)通過非正式途徑傳承的設計與建造傳統工藝;

5)因地制宜,對功能和社會的限制所做出的有效反應;

6)對傳統建造系統與工藝的有效套用。

在當代建築的設計及建造實踐過程中,出現了新鄉土建築。新鄉土建築可以看作是現代性與傳統性的統一體。它試圖通過吸收和重釋地域外的建築思想,並從本地神秘的根深蒂固的起源入手,濃縮本地獨特的藝術潛力,最終達到一種植根於當地技術和地形條件,整合而又現代的建築。新鄉土建築(地方主義)是一種在建築文化領域的一種地域性文化的回歸,它是在後現代文化的背景下,成為地方風格和類型特徵以及個性表現的代名詞。

新鄉土建築是建築師與全球化的對抗,反對全球化對地主文化的瓦解,轉向對當時當地的文化的關注與追求。新鄉土建築與鄉土建築本質的不同在於是否有建築師的介入。鄉土建築是當地居民自己建造的建築,而新鄉土建築是由建築師介入設計從而建造起來的建築。新鄉土建築是當代建築,在當代建築體系中與鄉土建築有著最為密切的關係,而鄉土建築則既有歷史上保存下來的,也有當代的。但我們在涉及鄉土建築時,對象主要是歷史上保留至今的具有考察、保護價值的鄉土建築,而迴避了當代鄉土建築這一類型。在當代鄉土建築的占據主體位置的是村民自建住房,這種以家庭或個人為單位出資興建、供自己使用的住房在中國不管是在歷史上還是在當代都是中國人民建築活動的重要組成部分。

外延

鄉土建築

鄉土建築當今,中國的鄉土建築除了少量位於城市(如城市中的一些被保護保留的部分歷史建築、未被開發的部分“城中村”等),絕大多數存在於農村。第六次全國人口普查資料顯示,中國居住在城鎮的人口為665575306人,占49.68%;居住在農村的人口為674149546人,占50.32%。由於農村人口居住的房屋基本都是農民自己建造的,如此算來,加上城市中的鄉土建築,中國有近八億人口居住在鄉土建築內,按人均四口進行粗略地計算,現有鄉土建築約1.75億幢,若按單幢套內建築面積80平方米來算,則全國鄉土建築總面積約達140億平方米。而這僅僅是居住建築,公建性質如寺廟、祠堂、書院、戲台、酒樓等並未算在其中。如此驚人數量的鄉土建築,國家將如何處理,建築師如何看待這些建築,而最為主要的群體——鄉土建築的使用者兼建造者是何心態。

鄉土建築廣泛分布於全國各地,主要以聚落形式存在。關於鄉土建築的調研工作始於上世紀30年代以營造學社梁思成、劉敦楨、劉致平等學者為主的古建調查,至今己經持續了八十年有餘。1989年起,在葉同寬的支持下,清華大學陳志華先生、樓慶西先生和李秋香等帶領學生展開了新一輪的鄉土建築調查的高潮,調查了遍及八個省的約七十個村落,以著作、測繪、攝影、專題調查報告四個部分作為他們的工作成果呈現給大家。目前這個專題小組的主要出版著作有《楠溪江中游鄉土建築》(陳志華)、《諸葛村鄉土建築》(合著)、《婺源鄉土建築》(陳志華)、《關麓村鄉土建築》(合著)、《凝視:樓慶西建築攝影集》、《鄉土民居》(李秋香)、《鄉土瑰寶》系列叢書(《戶牖之美》、《雕樑畫棟》、《宗祠》、《千門萬戶》、《村落》、《雕塑之藝》、《廟宇》、《住宅》以及《文教建築》)。縱觀這些調查研究,均以古建築為主(圖4-6)。這些古鄉土建築傳承了當地的歷史文化、民族風俗,真實反映了地域特色、當地的生活習慣,由於他們的廣泛而深入的調查,引起了當今學界乃至世界的關注(重視也包含了兩層意思:有可能保護得更好,也有可能破壞得更快。現在確實比過去熱鬧多了,但是不是意味著好?我覺得包含兩方面的可能性。——陳志華)

由於諸多專家學者對大量古鄉土建築的專業調查,使得世人對它們有著不斷深入而全面的認識。這些古鄉土建築當中,有一部分建築蘊含了豐富的歷史人文信息,具有相當高的文物價值,它們被列為地方、縣、省乃至國家級文物保護單位、被列為國家歷史文化名村、甚至申報聯合國教科文組織被認定為世界文化遺產,這部分建築以文保單位登入方式得到了就地保護。如平遙古城、麗江古城、西遞宏村、開平碉樓與古村落、福建土樓等。一部分具有突出價值的建築由於就地難以保護則被遷到另一地段進行易地保護,以拆解重裝的方式,嚴格按原樣建造。如徽州潛口發現的文物價值很高的部分明代鄉土建築、湖北秭歸舊城部分被鑑定具有地方特色的明清鄉土建築等。這兩種保護措施因當地鄉土建築的保護價值和建築規模而異,是目前比較常用的對具有文物價值的鄉土建築的保護方法,但都尚難盡如人意。前者由於就地保護,當地居民依然在使用這些建築,生活方式必然會隨著社會的發展而發生改變,這也就必然導致鄉土建築面貌的改變,且常常伴隨著居民對房產的所有權與文物部門對於文物建築的保護職權發生衝突的現象;後者由於建築易地進行保護,失去了建築的原生態與原真性,歷史信息及文物價值都有很大程度的衰減。除去這兩種具有很高文物價值或明顯地域特色的鄉土建築,還存在大量的鄉土聚落,這些鄉土聚落正處於由傳統向“當代”的過渡之中,新老建築並存。

鄉土建築處於不斷變化和自我更新過程中,要做到完全意義上的保護當前鄉土建築的原貌而不變化是不可能也不必要的。鄉土建築保護的要義是使得當地鄉土建築的歷史得以延續、文脈得以傳承、特色得以保留。當前農民或居民的生活方式、家庭觀念、風俗習慣等將隨著時間的推移,長時間的積累,終將以歷史文化、地域特色的形式沉澱到鄉土建築這個物質實體當中。從這個意義上講,對那些處於由傳統向當代過渡中的、既無多大文物價值也無明顯當地特色的鄉土建築和鄉土聚落,保護的重點不應是建築實體,而是保護鄉土建築這種行為,即保護這種“居者自建”的模式。

從二十世紀初開始,歷史建築的保護引起世人的重視。到了二十世紀中期,這項工作得到以歐洲為首的許多國家的贊同。1964年5月通過的《威尼斯憲章》使歷史建築的保護擴展到歷史街區。1999年10月在墨西哥又通過了《關於鄉土建築遺產的憲章》。該憲章是對《威尼斯憲章》的補充,該憲章建立了管理和保護鄉土建築遺產的原則。

我國的歷史建築保護也經歷了從單個建築保護到群體保護的歷程。目前,從體制上巨觀上來說,已經建成全國性的保護網路,例如,國家級的保護對象是由國務院頒布的“全國重點文物保護單位”、“國家級歷史名城”,相應的地方各級政府也公布本地的“重點文物保護單位”和自己的“歷史名城”。並通過法律、法規來完成保護工作。

2007年4月中旬在江蘇無錫舉辦的以“鄉土建築保護”為主題的中國文化遺產保護論壇上來自海內外的100多位專家學者共同呼籲加強保護力度,倡導全社會關注鄉土建築,重視對鄉土建築和它所體現的地方文化多樣性的保護。會議通過了國內首部關於鄉土建築保護的綱領性檔案《中國鄉土建築保護——無錫倡議》。

《第三次全國文物普查實施方案》要求“在全面調查、登錄各類不可移動文物的基礎上,應重視鄉土建築和建築群,大遺址和遺址群,跨省區的線形遺址和遺蹟的調查登錄”。