邛崍

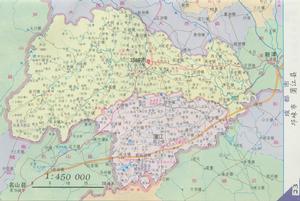

邛崍 邛崍全市轄18個鎮、6個鄉:臨邛鎮、羊安鎮、牟禮鎮、桑園鎮、平樂鎮、夾關鎮、火井鎮、水口鎮、固驛鎮、冉義鎮、回龍鎮、高埂鎮、前進鎮、高何鎮、臨濟鎮、臥龍鎮、天台山鎮、寶林鎮、茶園鄉、道佐鄉、油榨鄉、南寶鄉、大同鄉、孔明鄉。市政府駐臨邛鎮,距成都市67千米。

歷史沿革

邛崍

邛崍 據有關史籍記載,今天的邛崍,古名臨邛,為西蜀古老的工商業名城。秦國滅蜀即於此置臨邛縣。公元前311年,蜀國守張若築臨邛縣城,周六里,高五丈。它與成都、郫縣、巴縣同為四川最早築成的四座城池。由此可見兩千多年前這四個地方在政治、經濟、軍事方面的重要性。臨邛城,是當時的邛國、徙國、笮國、滇國等各族人民與蜀國人民市易的匯集之地。到[漢代],這裡已是富商巨賈雲集的地方了。如卓王孫、程鄭、鄧通、羅裒等,不僅在臨邛設有工礦作坊,而且還在這裡販賣奴隸。其聚斂之多是富可敵國。後來,西魏於此置邛州,治地在今牟禮鎮永豐村,同時亦是依政縣治地舊址。[元代],臨邛地區戶口銳減,故省縣入州,隸嘉定路。明代洪武九年降州為縣。明成化十九年,臨邛戶口轉盛,又復升為州。民國二年廢府州,改名邛崍縣。新中國成立後仍沿用其名。以後,隨著經濟發展的客觀要求,又於1994年經國務院批准撤縣建市,名曰邛崍市。

建城緣起 秦惠文王更元九年(前316)滅蜀以後,由於政治和軍事需要,在蜀地修築城池。臨邛、成都 、郫三地土地肥沃、地當要衝,臨邛故地更有鐵礦資源、天然氣井,交通便利,市場繁榮,故秦惠文王於更元十四年(前311)派蜀守張若主持修築三城(一說張儀亦參與修築事宜)。因臨邛故地素有邛民(邛族)聚居,故取名臨邛。臨邛城店肆林立,規模宏大,城址在今邛崍臨邛鎮。

周據《華陽國志·蜀志》載:“臨邛城周回六里,高五丈。造作下倉,上皆有屋,而置觀樓射欄。”城的主體為木結構。當時郡縣制尚未普及,臨邛城實為縣的雛形,轄地今崇州、新津、大邑及都江堰一部分等地。

歷代演變2300年來,臨邛城飽經滄桑,西漢末至王莽“新”朝時,城郭損毀,導江卒正(即蜀郡太守)公孫述設署臨邛,主持建設新城,稱為公孫城。自西晉懷帝永嘉六年(312)至西魏廢帝二年(553),因戰亂不息,臨邛又為僚人所擾,乃將縣治遷移至今崇慶縣境內,凡240年。臨邛縣城,迭遭破壞,又自唐文宗太和三年(829)起至清康熙十三年(1674)先後數次被南詔、吐蕃以及吳三桂叛軍等攻陷,州城殘破,滿目荒涼。其間,明憲宗成化十九年(1483),官府用泥士築成簡陋城垣,歷30餘。年而崩裂。武宗正德十六年(1521)知州李廷詔主持改築,高2丈,加厚6尺,周長1423丈,約九里七分,垛口3700座,用石條包砌。城有四門,各門均建城樓。樓檐懸木匾,東曰“東望錦城”;南曰“南挹蔡蒙”;西曰“西寧番倮”;北曰“北跨鶴霧”.又於城之東南角上建“聚奎樓”企求本州文運亨通,科甲綿延。樓上塑“魁墾點斗”泥像,城牆外圍開鑿護城河。明末清初,戰亂頻仍,州城殘破,戶口銳減,常有虎豹出沒。直至康熙三十二年(1693)知州戚延裔捐資助修城垣,民得安居。

乾隆二十九年(1764),在知州王采珍主持下,大力維修。城周1638丈,合九里一分。城開四門,另闢一門於東南角“聚奎樓”下,名“小南門”。除修復城牆外,又補砌女牆垛口1738座。東城樓名曰“湧泉樓”, 匾曰“環江沃野”;南為“挹翠樓”,匾曰“崍山擁秀”;西為“鑑湖樓”,匾曰“瑞靄雲吟”,北為“跨鶴樓”,匾曰“靈綿霧嶺”。城貌壯觀,超軼前代。清嘉慶年間,城垣先後發生三次崩裂,均經官署維修完固。此後經歷百餘年直至解放,均未維修。1958年拆除城牆改築圍城公路,但古城輪廓清晰可睹,護城河亦如舊貌。

中華民國(以下簡稱“民國”)時期,初仍稱邛州,廢除道制,邛州直隸省府。2年又恢復道制,以道轄縣,邛州改為邛崍縣,歸上川南道管轄。17年又裁廢道制。24年,防區制結束,實行行政督察區制,邛崍縣歸第四行政督察區管轄,直到解放。

建國初,劃四川為川西、川東、川南、川北4行署區,行署下設專區,邛崍縣屬川西行署區的眉山專區管轄。1952年撤銷行署成立四川省,邛崍縣劃入溫江專區。1959年2月15日,邛崍縣與蒲江縣合署辦公。1960年4月29日,國務院正式批准撤銷蒲江縣,合稱邛崍縣。1962年11月1日起,又恢復兩縣建制。1968年9月,改溫江專區為溫江地區,邛崍縣屬其管轄。1983年撤銷溫江地區,將所轄邛崍等縣劃歸成都市管轄。1994年6月6日,經國務院批准,撤銷邛崍縣,設立邛崍市(縣級),以原邛崍縣的行政區域為邛崍市的行政區域。市人民政府駐臨邛鎮。

2004年,邛崍市轄18個鎮(臨邛、固驛、平樂、羊安、火井、夾關、水口、桑園、牟禮、冉義、回龍、高埂、前進、高何、臨濟、臥龍、天台山、寶林)、6個鄉(道佐、油榨、茶園、南寶、大同、孔明),25個社區委員會、485個村委會;面積1384平方千米,人口密度459人/平方千米。

基本簡介

邛崍

邛崍 地勢西高東低。氣候溫和,雨量充沛,四季分明,年降水量1117.3毫米,年均氣溫16.3℃。南河、江河、斜江河、蒲江河、玉溪河流經境內,屬都江堰西河和南河自流灌區。境內有金、銅、菱鐵、煤、鈣芒硝等礦產資源,天然氣和石油儲量尤為豐富。108國道和318高等級公路過境。境內文物古蹟眾多,十方堂邛窯遺址為全國重點文物保護單位;文君井、瓦窯固驛遺址、花置寺摩崖造像、石塔寺石塔、石筍山摩崖造像、回瀾塔為省級文物保護單位。有川西佛教聖地鶴林寺及竹溪湖、文君井、川西綠色明珠省級風景旅遊區、國家級森林公園天台山

歲月流金,碩果纍纍。邛崍,在開拓中奮進,在創新中跨越,經濟、社會各項事業蒸蒸日上,令人矚目。走進邛崍,時時讓人感受到豐厚的文化底蘊,良好的生態環境,蓬勃的發展態勢。無論在城市,還是在鄉村,都迴蕩著時代的足音,閃耀著時代的輝煌。跨越發展,如潮湧動。邛崍,一座正在崛起的現代化中等城市,正以建設文化生態休閒旅遊的山水園林城市為目標,實施“工業強市,開放富市”戰略,打造“三區一基地”(工業集中發展區、城區和重點鎮、生態休閒旅遊區和特色資源加工基地),強力推進工業集約化、農業產業化、鄉村城鎮化和農民市民化。

邛崍,古稱臨邛,地處成都平原西南部,距成都65公里,位於成都市“半小時經濟圈”;幅員1384平方公里,轄24個鎮鄉,人口64萬,其中,城鎮人口26萬。距成都國際航空港50公里,成溫邛高速公路和成新邛高等級公路橫貫其境,規劃中的邛名高速公路即將啟動,公路網路四通八達,交通十分便捷。邛崍築城置縣已有2300餘年,為巴蜀四大古城之一,是西漢才女卓文君的故鄉,卓文君和司馬相如演繹的中國經典愛情故事“鳳求凰”就誕生在這裡。“文君當壚,相如滌器”的千古佳話,為這片土地平添了浪漫動人的色彩。

“舟船爭路、車馬塞道、商旅斂財”。歷史上的邛崍,工商興盛。而今,“國家級生態示範市”、“省級衛生城市”、“成都市社會治安綜合治理模範市”、“中國食品工業百強縣(市)”、“國家瘦肉型豬生產基地縣”、“中國最大白酒原酒基地”和四川省唯一以“食品飲料”命名的生產基地和成都市規劃重點發展的食品飲料工業基地等眾多沉甸甸的殊榮,則是“臨邛自古稱繁庶”的現實寫照。在比較中定位,在定位中發展。在基礎設施建設中,邛崍統籌規劃,突出交通建設為重點,帶動了能源、通訊和水利等建設突飛猛進。

拓展交通運輸體系,實現全市村村通水泥路。建成220KV和110KV變電站各一座,供電能力達10萬KvA;有具有環狀供水系列的現代化自來水廠兩座,年供水量達10萬噸;程控電話達10萬門,移動通訊基站覆蓋全境……一系列的江河治理、農業綜合開發水利等工程建設,電網、氣網和水網改造,使基礎設施不斷完善。塑造城市形象,打造城市亮點,深掘文化內涵。邛崍前所未有的投入,前所未有的發展,寫下一部部精彩之作。大規模的舊城改造,一幢幢高樓不斷崛起,一片片小區相繼落成,打造秦漢風情的文君街,興建寬闊的五彩廣場、城北廣場。在舊城改造的同時,邛崍又將城市建設向縱深拓展,啟動城市新區建設,啟動寬闊、氣派的城北幹道建設,文脈堰引水入城工程,進一步增添與自然融合的古街風貌,開展城市生態系統建設……

放眼邛崍,綠樹鬱鬱蔥蔥,草坪青翠欲滴,公園四季如春;古樸的民風、宜居的城市、和諧的社會……邛崍,一流的人居環境已初顯風華。

行政區劃

邛崍市地處成都平原西南部。 市人民政府駐臨邛鎮 ,邛崍市轄18個鎮(臨邛、固驛、平樂、羊安、火井、夾關、水口、桑園、牟禮、冉義、回龍、高埂、前進、高何、臨濟、臥龍、天台山、寶林)、7個鄉(道佐、油榨、茶園、南寶、大同、孔明、太和)。

自然地理

邛崍

邛崍 境內地貌,山、丘、壩兼有。市之東部及東北部為平壩,大地形平坦、開闊,略有起伏。面積311.36平方公里,占全市總面積的22.64%,區內人均耕地1.07畝。土壤肥沃,宜種性廣,灌溉便利,勞力集中,為市之糧油、稻、麥區。南部五面山、長丘山區,淺丘連綿,塘庫棋布。面積248.64平方公里,占全市總面積的18.08%,人均耕地1.5畝。氣候近似平壩區,灌溉條件略遜平壩。荒坡多,宜林、果、牧,塘庫宜漁,為市之糧油、果、漁、林、牧區。

中部西北緣為深丘,是淺丘與西部山區間的過渡帶。面積245.98平方公里,占全市總面積的17.88%。區內氣候溫涼,盛產茶葉,為市之糧、茶、林、桑、牧區。西部為龍門山南段延伸山系,地勢起伏較大,山巒重疊,溝壑縱橫。面積569.15平方公里,占全市總面積的41.4%,是發展林、茶、牧、藥材及多種土特產的好地方 境內農耕地617706畝。林業用地(含宜林荒山)613186畝,其中有林地447100畝,森林覆蓋率為21.64%。宜牧地178808畝。西南部低中山地區,藥材資源豐富。家種、家養藥材有黃柏、杜仲、厚朴、黃連等近百種,種植面積達700餘畝;野生藥材近300種。

邛崍市境內地貌,山、丘、壩兼有。邛崍市南部五面山、長丘山區,淺丘連綿,塘庫棋布。面積248.64平方公里,占全市總面積的18.08%,人均耕地1.5畝。中部西北緣為深丘,是淺丘與西部山區間的過渡帶。面積245.98平方公里,占全市總面積的17.88%。西部為龍門山南段延伸山系,地勢起伏較大,山巒重疊,溝壑縱橫。面積569.15平方公里,占全市總面積的41.4%,是發展林、茶、牧、藥材及多種土特產的好地方 境內農耕地617706畝。

西南部低中山地區,藥材資源豐富。家種、家養藥材有黃柏、杜仲、厚朴、黃連等近百種,種植面積達700餘畝;野生藥材近300種。

國家重點風景名勝區天台山以“山奇、石怪、水美、林幽、雲媚”而聞名於世;以古樹、古寺、古坊、古橋、古街、古驛道、古民居為特色的平樂古鎮,是全國重點鎮、全國歷史文化名鎮、全國環境優美鎮鄉和成都市十大魅力城鎮。

邛崍市境內河道縱橫,水利資源豐富。南河、絀(音)江河、斜江河、蒲江河、玉溪河流經境內,全長共217.15公里。地表水年徑流量9.91億立方米,其中可利用量5.328億立方米,加上從外區引來的可利用水量6.282億立方米,總計11.6億立方米,為全市工農業需水量的3.1倍。地下水年引量在1.06億立方米以上。土地肥沃,物產豐饒,得天獨厚的自然環境,賦予邛崍獨特而豐富的資源優勢。

邛崍是世界上最早發現和使用天然氣的地方,川西地區最大天然氣供氣基地,目前已探明儲量400億立方米,並伴生豐富的石油和鉀鹽,承擔著向成都及周邊區(市)縣供氣任務,日供應量達250萬立方米。境內山、丘、壩各占三分之一,氣候溫和,適宜種植各種蔬菜,是成都市無公害蔬菜二線生產基地,國家級瘦肉型豬生產基地,年出欄生豬200萬頭;國家級秸稈氨化肉牛生產示範縣,年出欄肉牛3.5萬頭;邛崍還躋身成都市優質羊生產基地和肉鴨生產加工基地。

邛崍林木蔥鬱,生態優良,森林覆蓋率達42%,為成都市最大的竹源基地,面積達28萬畝;邛崍種植中藥材更是歷史悠久,品種繁多,藥材公司常年收購的就有250多種;邛崍是巴蜀最早的栽桑養蠶、生產絲綢的地方之一,我國古代遠通西亞、南亞各國的南方絲綢之路的起點,還享有“萬擔茶鄉”的美譽,擁有茶園5萬多畝,年產乾茶1800多噸。

青山連綿,江流縈繞,邛崍旅遊資源頗具特色。國家重點風景名勝區天台山以“山奇、石怪、水美、林幽、雲媚”而聞名於世;以古樹、古寺、古坊、古橋、古街、古驛道、古民居為特色的平樂古鎮,是全國重點鎮、全國歷史文化名鎮、全國環境優美鎮鄉和成都市十大魅力城鎮。2004年,來邛旅遊人次超過110萬人次,旅遊綜合收入逾億元。正著力構建特色引力強,市場優勢大,經濟效益佳的“川西旅遊強市”。

邛崍特產-茶葉

一、邛崍茶葉的歷史

四川邛崍產茶,其歷史可以追溯到秦漢時期,它曾經是四川大文人司馬相如作賦的題材。據記載,當時邛州茶就與嘉州、雅州所產的茶葉齊集於中國最早的茶業市場--武陽(今彭山雙江鎮,與邛比鄰),又隨著馬幫的鈴聲而香飄九州。

據唐朝陸羽在《茶經》一書有這樣的字句:“萬擔茶鄉,唐代聞名”。“邛州盛產茶”《新唐書,地理志》還將邛州和雅州列入全國產茶的十七州之內,並記載有邛州開始徵收茶稅;據明朝顧元慶在〈茶譜〉一書記述的“茶之產於天下多矣!”其名皆著”,到嘉慶年時,邛崍已年產茶葉200萬斤以上。

“花秋園之清香,南寶山之厚味”(譚光前〈〈臨邛風物賦〉〉語),邛崍茶區可謂得天獨厚。“前有蔡(山)蒙(山),後有雪(山)霧(山)……十月小陽,農家小春,雖三冬之餘,而雨晴燥。”(《縣誌·方物志》)就在這冬無嚴寒,夏無酷暑的自然條件下,種茶麵積約九百三十七平方公里,占全市面積的三分之二左右。

歷史上聞名的崍山“十八堡”,其中的花秋、天池、水口、鹽井等堡,至今仍是縣內茶葉重點基地。這裡山不高而時又雲霧繚繞,微風拂煦,爽氣襲人,向陽不燥,背陰不冷,雨露滋潤,土地肥沃。所生茶樹,分樹極旺,萌發茶葉,芽葉肥壯,早春遲秋,嫩度不減。所製成茶,經久耐泡,具有獨特的品質和風格。清朝時期,用以製作皇家飲料,康熙御題“天下第一圃”便因此而得名。近年來,更名揚海外。四川農業大學茶葉專家對邛崍茶樹實地詳細調查後,認為品質優良,持嫩性強,內含物高,適制名優綠茶的良種。

火井茶,清人吳秋農記載:

"鍋焙茶,產於邛崍火井漕,箬裹囊封,遠至西藏,味最濃冽,能蕩滌腥膻厚味,喇嘛珍為上品。"

吳氏飲後詩曰:

邛早春出鍋焙,仿佛蒙山露芽翠。壓膏入臼築萬杵,紫餅目團留古意,馬馱車載千城空。性醇味厚解毒癘,此茶一出凡品空。"

二、茶馬古道與邛崍

茶馬古道以運茶為主體,以騾馬為載體,並在甘、川、滇、藏邊界設立茶馬互市,這就是“茶馬古道”。據考證,古時的茶馬古道主要線路有兩條,一條以現今雲南西雙版納,思茅等產茶地為起點,向西北經今雲南大理、麗江、迪慶經四川的甘孜到西藏昌都、林芝至拉薩,再經拉薩南下分別到緬甸、尼泊爾和印度。另一條則從現今的四川雅安出發,經瀘定、康定、理塘、昌都、拉薩等地,到達尼泊爾,印度。後來,由於藏族人更加喜歡雅州和名山等地的川茶,茶馬古道的路線就基本以川藏為主。隨著茶馬互市的盛行,使當時的雅安成了交易的中心。在雅安茶當中,邛茶占了相當大的比例。這是因為,邛崍(邛州)是古時候川藏線的必經之路,且土地肥沃,氣候溫和,雨量充沛,盛產茶葉。附近郊縣的茶農均將茶葉運送至邛,經雅安輾轉至茶馬古道。因此邛崍在當時的成都平原上也有“小茶都”的稱謂。由此可見,在聞名於世的茶馬古道上,邛崍是一個重要的驛站。

我們相信,薈萃了絕美的自然風光和豐富的人文景觀的邛崍,一定會在茶馬古道的經濟和文化開發當中,發揮其獨特的資源優勢,為西部大開發做出突出的貢獻。

三、邛崍茶葉的現狀

四川省邛崍市地處邛崍山脈、成都平原西南邊緣,介於東經103.03',至103.46',北緯30.12'至30.33'之間;邛崍境內東低西高,壩、丘、山俱全,呈"六山一水三田"的地貌結構。茶葉生產基地主要分布在邛崍市臨濟、夾關、平落、孔明、水口、油榨、火井、南寶、高何、天台山等鎮鄉,該地區海拔600至1000米,這裡終年山青水秀,竹木蒼翠,峰巒重疊,文章憎命,雲霧繚繞,原始生態環境保持良好,微風拂煦,爽氣襲人,向陽不燥,背陰不冷,雨露滋潤,土地肥沃,土層深厚,年平均氣溫16.5度,降雨量1117.3毫米,日照時數1107.9小時,無霜期285天,是茶葉生長的極佳產地,也是生產高品位茶的理想地方,所生茶樹,分枝極旺,萌發茶葉,芽葉肥壯,早春遲秋,嫩度不減,所製成茶,經久耐泡,具有獨特的品質和風格。全市現有良種茶基地5.7萬畝,其中文君茶業公司綠色食品茶葉基地3萬畝,花秋茶葉公司有機茶葉基地300畝。2005年又新發展良種茶園1.8萬畝,主要分布在臨濟、夾關、臥龍、寶林、孔明、平樂。

經濟概況

工業強市 方興未艾

邛崍工業發展

邛崍工業發展 審時度勢,運籌帷幄。邛崍按照“大手筆、高起點、高標準、新跨越”的要求,提升核心競爭力。依託特色資源,著力工業集中發展區,最佳化發展布局,全力打造工業集中發展區,營造投資發展“窪地”,構建商客財富的聚合平台,形成食品工業為龍頭,醫藥及藥用包裝業與化工業為支柱,商貿、旅遊、現代農業為增長點的特色經濟新格局。

作為千年“酒鄉”,邛酒在全國酒業以及酒文化的發展史上舉足輕重。得天獨厚的釀造條件,精湛的傳統工藝,湧現了一批資產過億元的邛酒生產企業集團。酒類產品不僅暢銷全國,還遠銷東南亞等地。以天然氣為原料的化工工業正在崛起。一批科技型、成長型製藥企業正在壯大。這些企業科技含量高,發展勢頭好,前景廣闊……

高起點的規劃、雙贏的政策、誠信的城市、高效益的回報……成都海普平原藥業、四川振鵬達食品、四川金利實業、成都崍山紙業、高宇化工、宇源化工、長江科技等20多家大型企業相繼落戶。工業集中發展區的崛起,一大批重點企業的引進,助推了邛崍經濟的快速發展。

現代農業 快速推進

樹牢科學發展觀,注重理念創新、機制創新。邛崍實施“強畜牧、興竹業、優茶桑、重特色”的戰略,農業資源得到整合與提升。

用發展現代工業的思路、理念和方法,大力培育龍頭企業,完善科研、生產、加工、行銷一條龍服務,建設了現代農業示範園區和綠色食品加工示範園區。園區帶基地,基地連農戶的格局初步形成,畜牧、竹業、茶葉、蠶桑為主的四大特色產業和生豬、肉羊、糧油、水果、制種五個特色產業帶相互連動。

生豬產業鏈條不斷加粗延伸,繼四川金利實業投資2600萬元建設的新廠竣工後,春源集團也興建年加工100萬頭生豬的新廠,武漢恩彼公司更斥巨資新建血粉加工廠;制種企業集群發展,嘉禾種業、綠丹種業、蜀龍種業、德龍正成等企業紛紛投資建廠、從事制種,制種面積發展趨近萬畝;從深圳引進的振鵬達公司刀豆種植基地和果蔬基地,規模不斷擴張,帶動農戶就業、增收明顯;崍山紙業啟動了總投資達3億元的20萬噸紙板遷建擴產工程,進入了全國500家最大造紙企業行列。

“文君”、“花秋”等綠茶、花茶和傳統川茶,在全國占有一席之地。蠶桑市場前景可觀,竹林產銷欣欣向榮,糧油、水果、蔬菜源源不斷運往省內外……

風土人情

邛崍

邛崍 臘月二十三、二十四兩日,俗稱“祭灶節”。傳說臘月二十三日這天晚上,灶王神要上天向玉帝呈奏這家人的善惡,二十四日晚灶王神回來(凡間)。所以人們在這兩天都要向灶王神供奉糕點、酒食、燃燭焚香化紙,表示送迎灶王神。在這前後市上專門有沿街叫賣五彩的膠牙糖,即“灶糖”供點地。

臘月十七、十八日,俗稱“打揚塵”,又叫“掉塵”。舊時“民間有十七、十八,越掉越發”的說法。認為在這兩天,把家庭內外,上上下下的揚塵(灰塵)徹底掃除乾淨,只會進財,不會破財。屋內屋外,廚房打掃乾淨以後,可以在灶的火門上煙烘臘肉、香腸了,開始忙著準備過春節食品。注釋:有些地區的“掉塵”活動,是在臘月二十四日,人們邊掉塵邊唱道:“辦了三屍神,天下得太平。感謝灶王神,救了老百姓,……”

下面一則“掉塵”的傳奇故事。

相傳在很久以前,玉皇大帝為了解人間情況,派遣三屍神到人間。到了年底,三屍神要回天庭向玉帝回報人間情況,三屍神為了表功,在玉帝面前謊奏幾人的罪惡,玉帝叫三屍神到凡間認真查訪,把無惡不作的人的姓名寫在牆壁上,等到年三十,派天將到凡間去抓捕。

這件事被灶王神知道了,他想拯救凡人,於是想出了一個辦法,臘月二十三日晚上上天前,吩咐凡人,要在年三十以前撣塵掃梁,將各處牆壁都撣掃得一塵不見。

到了大年三十這天,天兵天將奉玉帝之命,下凡查勘來了,可是民間家家戶戶早已在臘月二十四日就把屋屋外外上上下下,撣掃得乾乾淨淨了。不要說牆壁上沒有人的名字,就是連一點蛛絲灰塵也找不到。天兵天將氣呼呼地返回天庭,狠狠地告了三屍神一狀。玉帝不信,要三屍神下凡查勘,也沒有找到,回到天庭,玉帝以三屍神謊奏之罪,把他打入十八層地獄問罪。

從此,凡人為了報答灶王爺,每年的臘月二十四日,都要撣塵,相沿不絕。後來,撣塵又加上清掃、沐浴等內容。這樣做,好在春節期間,拜會親友,觀光遊玩,乾乾淨淨過年。

旅遊資源

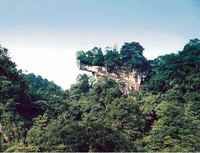

天台山

天台山

天台山 國家重點風景名勝區天台山位於“文君故里”四川省邛崍市西南端,屬邛崍山脈,距成都110公里,距邛崍45公里,景區面積達192平方公里,主峰玉霄峰海拔1812米。天台山為國內罕見的箱狀向斜山地,丹霞地貌變化豐富 ,山體由西南向東北傾斜成U字形,山勢亦由低到高,形成三級台地,故有“天台天台,登天之台”之說。 景區氣候溫和,雨量充沛,年均氣溫16℃,森林覆蓋率達94.4%,動植物種類豐富,有珙桐、紅豆杉、銀杏等20餘種國家保護的珍稀植物及大熊貓、紅腹角雉、大鯢等7種國家保護的珍稀動物,目前天台山已納入四川省大熊貓棲息地世界自然遺產的申報範圍。 “山奇、石怪、水美、林幽”勢天台山享譽中外的特色。“山有多高,水有多高”,水是天台山之靈,金龍河自天台山頂蜿蜒而下,形成長灘、疊溪、瀑布、海子……諸多景物借水幻化,向世人展示出一幅“九十里長河八百川,九千顆怪石兩千峰”的中國山水畫長卷。

天台山具有深厚的歷史文化底蘊。早在遠古時代,天台山即為古“邛”族生息繁衍之地;巴蜀開明時期,古蜀國國王鱉靈在此“登高祭天”;漢代,道家在此相山鑿洞,築壇祭神;宋代,儒、佛、道“三教合流”,道觀、佛寺、官房多達108處,形成龐大的宗教山城。至今,天台山還留存有“和尚衙門”、“和尚街”、“雷音寺”、“第一禪林”等眾多罕見的歷史文化遺蹟。天台山也是紅軍長征經過成都唯一戰鬥河工作過的地方,成都市唯一的紅色旅遊區,景區的紅軍長征邛崍紀念館為“四川省愛國主義教育基地”、“成都市愛國主義教育基地”。

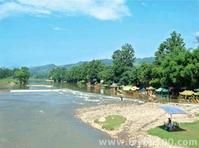

竹溪湖

竹蓆湖

竹蓆湖 竹溪湖是一座人工水庫,建在邛崍市南河一級支流竹溪溝上, 距邛崍市區8公里,湖似妝鏡,山如眉黛。處於佛教叢林鶴林禪院與密宗福地盤陀寺之間,有省級保護文物單位唐代的花置寺、摩崖造像等。宋代陸游、文同在邛時常游於此。原國防部長張愛萍將軍於1985年蒞臨,揮毫題寫“竹溪湖”三字,鐫刻在水庫大壩左側石碑上。竹溪集雨面積12平方公里,水域面積600餘畝,蓄水量300萬。兼具灌溉、防洪、旅遊、養殖等功能。湖呈掌狀,綠島點綴其間,青山爽朗,綠水清淨,日裡披滿陽光,夜裡綴滿星辰。湖面青波蕩漾、遊艇賽逐,岸邊鳥鳴蝶舞,白鷺群棲,諧和美景令遊人嘆為觀止。竹溪湖歷史文化內涵深厚,景致獨特眾多,實為休閒旅遊觀光之勝地。

瓮亭公園

瓮亭公園位於邛崍市中區中心地帶,占地面積2792。早在西漢時代即為臨邛巨富卓王孫私家園林。具史志載,唐代為駐邛鎮餞別筵會之地。宋代即建有“鴻都客堂”。至明代浚荷池,掘得貯滿五銖錢的大瓮二隻,“因建亭藏之,名瓮亭”,公園亦由此得名。歷代均有培修。

隋唐瓦窯遺址

“邛窯”是我國古代的著名瓷窯之一。始於東晉,興於隋,盛於唐,衰於南宋。隋唐窯遺址位於今邛崍市固驛鎮瓦窯山、上河鄉尖山子、白鶴鄉大漁村和南河鄉什方堂村等4處,稱隋唐古窯遺址。其中以“什方堂”村遺址最大,面積達11.13萬平方米,產品最精美,品種最豐富。

文君井

位於邛崍市內里仁街,相傳為司馬相如與卓文君開設“臨邛酒肆”時的遺物,西漢司馬相如與邛崍富商卓王孫之女卓文君相愛,文君夜奔相如,結為夫婦,婚後設酒店於臨邛市上。“文君當壚,相如滌器”,後世傳為佳話。據傳,此井即相如文君當年汲水之所,後人遂題名“文君井”,唐詩人杜甫流寓成都時作《琴台》詩有“酒肆人間世,琴台日暮雲”句,就是憑弔遺蹟之作。

鎮江塔

坐落於成都市的邛崍市城東南3km的鎮江塔,是成都市境內最高的古塔,亦是中國現存最高的風水古塔。這座高達75.48m的雄偉古塔,修建在南河河心的沙磧上,經歷了無數次風、洪、地震災害的嚴峻考驗,至今仍然巍然屹立,是我們今天研究古代建築史和古代高層建築不可多得的實物資料。

參考資料

[1] 邛崍線上 http://www.ql520.cn/

[2]邛崍熱線 http://www.611530.com/