特點

超大質量黑洞

超大質量黑洞超大質量黑洞 與其他相對較低質量的黑洞比較下,有一些有趣的區別:

超大質量黑洞的平均密度可以很低,甚至比空氣的密度還要低。這是因為史瓦西半徑是與其質量成正比,而密度則是與體積成反比。由於球體(如非鏇轉黑洞的事界)的體積是與半徑的立方成正比,而質量差不多以直線增長,體積的增長率則會更大。故此,密度會隨黑洞半徑的增長而減少。

在事界附近的潮汐力會明顯的較弱。由於中央引力奇點距離事界很遠,若假想一個太空人向黑洞的中央移動時,他不會感受到明顯的潮汐力,直至他到達黑洞的深處。

溫度

超大質量黑洞(超過1.5億倍太陽質量),表面溫度只比絕對零度高30000分之一K,遠低於目前的宇宙溫度(2.7K)。黑洞溫度公式:T=(hc^3)/(8πkGM),從公式中我們可以得知,黑洞溫度與質量成反比。

宇宙還需要經過漫長的膨脹才會低於這個溫度,而那時黑洞由於吸入物質已具有更大的質量。所以黑洞衰變是一個漫長地可怕的過程,它們會一直穩定存在到10^32至10^41年後(超大質量黑洞也有大有小),蒸發才在和吸收的鬥爭中占據上風,這個時間已經超過了質子的壽命。而一個30倍太陽質量的黑洞至少要花費宇宙目前壽命的10^61倍才能蒸發殆盡,但是在10^98年後,甚至1000億倍太陽質量的巨獸也將消逝。那時的宇宙將達到熱力學的最大熵值,溫度無限接近熱力學0度,進入“熱寂”。

形成

超大質量黑洞

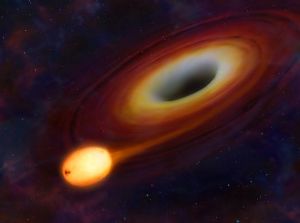

超大質量黑洞超大質量黑洞的形成有幾個方法。最明顯的是以緩慢的吸積(由恆星的大小開始)來形成。另一個方法涉及氣雲萎縮成數十萬太陽質量以上的相對論星體。該星體會因其核心產生正負電子對所造成的徑向擾動而開始出現不穩定狀態,並會直接在沒有形成超新星的情況下萎縮成黑洞。第三個方法涉及了正在核塌縮的高密度星團,它那負熱容會促使核心的分散速度成為相對論速度。最後是在大爆炸的瞬間從外壓製造太初黑洞。

形成超大質量黑洞的問題在於如何將足夠的物質加入在足夠細小的體積內。要做到這個情況,差不多要將物質內所有的角動量移走。向外移走角動量的過程就是限制黑洞膨脹的因素,並會導致形成吸積盤。

根據觀測,黑洞的類別有著一些差距。一些從恆星塌縮的黑洞,最多約有10太陽質量。最小的超大質量黑洞約有數十萬太陽質量。但卻沒有在它們之間質量的黑洞。不過,有模型指異常明亮的X射線源有可能是在這個遺失範圍的黑洞。

都卜勒效應量度

直接量度圍繞鄰近星系核心的水邁射的都卜勒效應,只有在中央高物質密度的情況下,才可以發現很快速的克卜勒運動。現時唯一已知可以在細小空間中包含足夠物質的是黑洞,或是在天體物理學上很短的時間內將變成黑洞的物體。對於較遠的活躍星系,寬譜線的闊度可以用來探測圍繞近視界的氣體。反射繪圖的技術就是利用這些譜線的變化來量度其質量,而黑洞的鏇轉有可能加速了活躍星系的引擎能量。

在很多星系中心的超大質量黑洞被認為是活躍星系(如賽弗特星系及類星體)的引擎。馬普地外物理研究所及洛杉磯加利福尼亞大學基於歐洲南天文台及凱克天文台的數據,提供了證據指人馬座A*就是在銀河系中心的超大質量黑洞。根據計算,它可能有260萬倍的太陽質量。

存在

於2004年5月,Paolo Padovani及其他天文學家發表他們發現了在銀河系以外30個超大質量黑洞。他們的發現令我們知道超大質量黑洞的數量最少是以往所知的兩倍。現時相信每一個星系的中央包含一個超大質量黑洞,而它們大部份

超大質量黑洞

超大質量黑洞都處於不活躍的狀態且吸積不多。相反在球狀星團的中央卻沒有黑洞,不過相信一些如在飛馬座的M15及在仙女座星系的Mayall II的中央仍有黑洞,估計質量約有104的太陽質量。

一些星系,如0402+379星系有兩個超大質量黑洞,形成一個二元系統。若它們相撞,將會產生強勁的重力波。

重力波是廣義相對論預言的一種波,宇宙中某區域出現質量擾動會產生重力波。探尋重力波也是當今重要的前沿科學課題。

美國科學家宣布,他們利用美國航天局的X射線天文台和哈勃太空望遠鏡成功地觀測到了正在成長中的超大質量黑洞。由於塵埃密度過厚,這些黑洞此前事實上一直處於隱形狀態。