簡介

粉房琉璃街位於宣武區菜市口以東,北起騾馬市大街,南至南橫西街,全長685米,平均4米寬。 粉房劉家街

粉房劉家街該街走向平直,房屋比較整齊,大院多,會館更多。據1906年調查資料顯示,街中有8座會館,僅次於有11座會館的宣武門外大街。解放後,街道兩側種植上成行的國槐,夏天濃蔭蔽日,古巷顯得生機勃勃,堪稱北京最美的胡同之一。如今,街北口是農貿市場,每天清晨人聲鼎沸,甚為熱鬧。但在100多年前,這裡卻發生了很多驚心動魄的事情。

歷史

北京會館多為“試館”,本是各地在京官員集資建造,為來京參加科舉考試的舉人提供住宿、生活的地方。同時,也為各種政治活動提供了土壤。會館越集中,這種氛圍越強烈,粉房琉璃街就是如此。文廷式

粉房琉璃街85號是江西萍鄉會館,此地是在京萍鄉人的聚居之處,文廷式從老家回來後就住在這裡。它坐西朝東,是個二進小四合院,院內四圍的房屋都是三間,街門僅是一間合瓦清水脊如意門,很不顯眼,但文廷式確是當年頗具影響的人物。 粉房劉家街

粉房劉家街文廷式(1856—1904)是光緒十六年(1890年)進士。光緒甲午、乙未年間,因“能言人所不能言、不敢言”,成為上書官員中的領軍者。甲午戰爭期間,他力主抗擊,上疏請罷慈禧生日“慶典”。1894年秋,在法源寺後的謝枋得祠,與翰林院同仁集議,提出了“抗戰、聯英、反割”的38人上書。其中,聯名的還有當時同住在粉房琉璃街的翰林院編修鹿瀛理(要求抗戰的陝西巡撫鹿傳霖之侄)和徐世昌(後來的民國大總統)。

光緒二十一年三月二十五日(1895年4月19日),文廷式上《倭人要挾過甚請飭使臣展緩商議折》,發出了拒和的第一聲吶喊:“今日台灣之事,尤為存亡所關。”在談到台灣的重要性時他指出:“台灣關係江、浙、閩、廣之得失,可謂之散地乎?”之後,京官緊隨他都紛紛呈遞奏摺,反對簽約。

在文廷式的促動下,開啟了舉人上書之門,這是他的重要貢獻。因舉人地位低,不能直接上奏皇帝,須由都察院代奏。一開始都察院不願代呈奏摺,上書成了廢紙。四月初三(4月27日)文廷式等人又上《合詞糾參都察院遲延代奏京官聯銜及各省舉人公呈片》,才促進了都察院代奏,也使今天能夠在清代檔案中看到這些充滿了“愛國保台”激情的文字。對此,文廷式自己也十分得意,還將此事寫入《聞塵偶記》加以紀念。

梁啓超與“反割台”運動

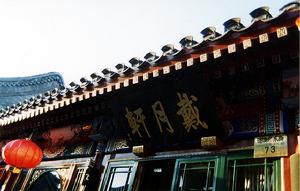

萍鄉會館向南不遠至粉房琉璃街115號是廣東新會會館,變法干將梁啓超就是從這裡走出來的。 粉房劉家街

粉房劉家街在“公車上書”運動中,梁啓超是上書次數最多的舉人之一。1895年春,中日簽訂《馬關條約》的訊息傳到北京,舉國上下一片譁然。在京會試的梁啓超奔走於各個會館,很快聯合廣東、湖南兩省100多名舉人,率先上書都察院。

梁啓超等人認識到台灣軍事、經濟地位的重要性“力言台灣之不可割”。福建、四川、江西等省的舉人緊隨其後,上書請願。康有為見到“士氣可用”,隨即寫下1.8萬字的《上皇帝書》,要求清廷拒和、遷都、抗戰、變法。梁啓超和同仁用了36個小時謄寫了老師的這份上書,送到達智橋的楊椒山祠,在十幾個省上千名舉人中傳閱討論。5月2日,他們又發動了聲勢更加浩大的請願活動。請願隊伍長達數里,都察院門前被車馬堵得水泄不通。此次上書,明確了“保台灣”與“保國家”的關係,把反對割台與變法維新結合起來,將反割台鬥爭提高到一個新水平。

上書時,梁啓超住在新會會館,會館裡有一稱為“飲冰室”的房間,後來梁啓超的很多著作都以此命名。此處可說是梁啓超早年在京的“家”。1929年,梁啓超病逝後,康有為最後一次進京,曾到粉房琉璃街新會會館中,憑弔自己的這位摯友。

如今,會館仍在,是宣武區文物保護單位。大門向東,很高大,卻因改建成紅磚失去了古意。院子坐西朝東,由東、中、西院和一座跨院組成,有50多間房子。梁啓超當年住在中院3間北房,即“飲冰室”。“飲冰室”如今變化很大,加上院中新建的小房,擠得幾乎看不出原貌了。只有房前那棵粗壯的大楊樹,依舊撫慰著老屋。會館中原有清鹹豐三年(1853年)賜進士及第、翰林院編修、武英殿協修、順德李文田所寫的“新會邑館記”刻石。據說,有很多專家學者經常到此搜尋史料、參觀憑弔。可如果沒人指點,普通人很難想像這裡曾是一代“變法干將”“國學大師”的住處。

老屋與“戊戌六君子”

出了新會會館,沿著粉房琉璃街一直向北,接近北口的時候,可見路西有座破舊的金柱大門,上面的標牌為29號。從門口的高台階進去,是並排兩個坐西朝東的二進四合院,在這裡會看到和其他大雜院同樣的情景:到處堆放著各種雜物,搭建的小房擁擠不堪,把老房子夾在當中,狹窄的過道僅容一二人通行。如今這個名不見經傳的處所就是四川龍綿會館。 粉房劉家街

粉房劉家街龍綿會館是當年四川龍安府(今平武)和綿州(今綿陽)人合辦的會館。各種書籍史料幾乎對它沒什麼記載,一直不清楚它的起源變遷。民國十六年(1927年)出版的一本《龍綿會館年報》為我們揭開了歷史之謎,使我們知道這裡原來和“戊戌六君子”之一的楊銳有著密切關係。

清代四川省地大人多,有28個府州廳,但在京僅有成都、夔州、瀘州、潼川、敘府、重慶6個府州級會館,龍綿為數量不多的四川省籍會館增添了新的一員。比起很多上百年的會館,龍綿是個“小字輩”。光緒十六年(1890年)九月十五日,李少東集龍安、綿州兩地在京官員的1900兩銀子,購買了黃家所有的粉房琉璃街北頭路西門牌第十一號的房屋,開啟了會館的歷史。會館共4個院落27間房,每間房屋都已安裝了玻璃,這在當時是不多見的。李少東自然成了“值年”。到光緒二十一年(1895年),眾人公推龍、綿在京官員中最有影響的人物,時任內閣中書的綿竹人楊銳管理會館,直至3年後楊銳血染菜市口,這裡才又由李少東繼續負責。

在這3年中,楊銳雖然住在繩匠胡同(今菜市口胡同,已拆)的伏魔寺,但他經常活動於龍綿會館等各個四川籍會館,從“公車上書”到“百日維新”期間,處處留下了他的身影,會館也就成了他聚集川籍人士,宣傳、推動變法維新的陣地。

“公車上書”期間,楊銳積極參加《內閣侍讀奎華等條陳》(內閣侍讀、中書155人)和康有為的上書(603人),這兩次分別都是官員和舉人上書人數最多的。光緒二十一年他參與發起強學會,創辦官書局。1898年春,在四川新館創立蜀學會、蜀學堂。4月列名保國會。“百日維新”中受到光緒帝召見,為四品卿銜、軍機章京上行走,參與新政。直至9月21日“戊戌政變”和其他5人一同犧牲在菜市口,年僅41歲。

粉房劉家街

粉房劉家街現在,菜市口胡同及伏魔寺的楊銳故居已經在打通菜市口大街時拆除了,龍綿會館作為楊銳及其同鄉的重要活動場所,就顯得更加可貴。

上述會館平凡普通,類似民居,可能說不上有多少科學、藝術價值。但它們在歷史上卻有著重要的地位。通過“反割台、拒和約”的“公車上書”運動,就將小小的粉房琉璃街與萬里之外的台灣緊緊地聯繫了起來,由此粉房琉璃街也就成了當年政治活動最積極、最有影響力的地方之一。

隨著城市改造的不斷推進,如今萍鄉會館已難尋蹤跡,龍綿會館岌岌可危,新會會館雖然是區文物保護單位,卻是個大雜院,粉房琉璃街的前途命運更是不可預知。這些歷史人物已經逝去,但他們的精神仍然熠熠生輝,有關他們的文獻保存於中國第一歷史檔案館等機構。而在建設高潮到來的時候,更希望他們曾經生活、工作過的胡同、會館也能永遠保存下去,成為屹立在大地上的史書。

北京以人名姓氏命名的胡同

| 北京胡同文化歷史悠久,直接以人名姓氏命名的胡同就有百十來條。既有以民族英雄名字命名的,也有幾個朝代的歷史人物、達官貴人,數量最多的還是以平民百姓、小商販、小手工業者名字命名的。 |