概述

祆教

祆教祆教傳入伊朗後,成為未有回教前之古伊朗最重要的宗教。而透過伊朗,祆教對希臘好些哲學家都留下深刻的影響,特別是彼塔哥拉斯(Pythagoras),赫拉頡利圖斯(Heraclitus)則是透過以弗所的術士來接受沃教的洗禮。有人認為祆教亦是使希臘人相信靈魂可以上天堂的主因。但對基督教最大的影響者,可能就是源自祆教的諾斯底主義,現代學者均看諾斯底主義為基督教的一個異端分支,此之所以有可能,皆因其伊朗背景也。這樣說來,祆教的影響可謂廣又深了。

整個祆教的思想是相當複雜的。現在我們知道,沃教最主要的經文是《阿吠陀經》(Avester),裡面只有詩歌部分是出自其教主瑣羅阿斯(Zaroaster,亦作Zarathustra,約主前628 - 551);其他部分多是作者不詳,且是經過很長的時間才完成。就如《智慧之靈》(menoki -i Khrat),和《阿替拉華夫傳》(Book of Artay Viraf);前者是一本基於推理寫成的教義之書,後者是記述阿替拉華夫下到陰間的經歷,二者均不知出自何人或何時之筆,卻是沃教極重要的文獻。

傳播

祆教

祆教祆教在中國的傳播,其實自周朝時就已開始,斯時著名的蠻族犬戎,即有古祆教背景,其特有的宗教儀式“庭燎”,便源自於祆教。此後隨著阿拉伯地區與東方的文化交流,祆教勢力進一步傳播到了西域,古高昌、匈奴的許多部落,都是信奉祆教教義。漢朝大將霍去病最輝煌的那次戰績,俘虜匈奴渾邪王,繳獲休屠族祭天金人並被漢武帝供奉於甘泉宮,休屠族在匈奴部落中是專責祭祀的,他們祭的這個“天”,即是祆教中的光明之天神。因祆教祭天,然而這個“天”乃是胡人之“天”,非是中國傳統宗教中的天神,因此稱之為“祆”,即“胡天”之意。祆教在古代中國之傳播,主要由絲綢之路上追逐利益的粟特人來完成,經過漫長的教義傳播,到晉後五胡亂華時祆教終被北魏王朝所接受和信奉,這也是第一次祆教進入了中國的統治階級,北魏那位名聲不佳的胡太后所祭的“胡天”,正是祆教之天神。五胡亂華中的匈奴支裔羯人,據考證也是祆教的信徒,連當時的慕容鮮卑,亦有證據表明其先祖正是祆教之祭司“穆護”。五胡亂華時期,也正是各民族大融合,華夏民族廣泛吸收其他文化的時期,此後的隋唐時代,漢民族胸懷寬廣,對各種文明文化兼收並蓄,更是祆教、以及同樣經西域傳來的摩尼教和基督教分支景教(此教派認為基督耶穌具有人神二性,與《達文西密碼》中的觀點正相契合)在中國的黃金時期,粟特、波斯、回鶻等胡人在中國的廣袤國土上大量定居,當時的政府更設立專門官職“薩寶”(祆教中的大祭司)來管理這些不同信仰的胡人。

祆教

祆教到了唐後期,國力日漸衰弱,祆教徒們卻已經不滿於“胡人”這個二等國民身份,藉由日益龐大的宗教體系,開始挑戰中央政府了。安祿山,據信便是當時的祆教教主,安史之亂的宗教背景也更加明朗化。至唐武宗時的會昌禁佛,倒霉的不光是佛教,連同祆教、摩尼教一併遭殃,祆祠被拆毀,祭司勒令還俗,此後雖有弛禁,卻一直未能恢復元氣。五代之後,多災多難強敵環伺的宋王朝,又爆發了多起祆教背景的起義或說叛亂事件,僅北宋時,著名的造反者就有王則、方臘。於是,自宋之後,不安定的祆教成為歷朝的心腹之患,與大逆不道同義。有敢言“祆”字者,滿門抄斬,祆教信徒一旦被發現,便誅九族。是以此後“祆教”二字越來越罕見於典籍。到清朝,祆教的變種“白蓮教”更是此起彼伏,雖然鎮壓極狠,然而信徒亦眾。

祆教在中國的一路傳播過程中,吸收了佛教等其他宗教的一些要義,慢慢演變出具有“中國特色”的教義來,但對光明之神的崇拜卻是始終未變,因此祆教徒可稱之光明之信徒。信奉祆教的粟特人的喪葬儀式,是將屍體餵狗,然後將殘骨揀回,以火燒灼“洗滌”後放入陶罐安葬(是不是跟藏傳佛教的天葬很像?蓋因有共同來源也~)。此後也有演變為火化屍體,將骨灰放入壇中安葬,這也是後來的統治階級用於識別祆教信徒的一個判斷依據。

到了現代,對祆教的研究逐漸深入,祆教對於中國的文化影響也日漸清晰。

教義

祆教

祆教祆教徒必須恪守三戒:1、善思;2、善言;3、善行,且終生要幫助光明。由於祆教崇敬光明,因此火的崇拜在祆教宗教儀式中也具有相當重要的地位,以至於後來普遍的把襖教徒稱為拜火教徒。

祆教認為人是有自由意志的,但死亡與敗壞的勢力是如此巨大,無處不在,人事實上是只能活在鬼魔的淫威下,難言自由選擇,甚至在睡夢中吧,都有睡魔在引誘和威嚇他,叫他失腳。除此之外,祆教有一股極強的宿命論,叫人對自己的將來大感悲觀。

阿胡拉·瑪茲達是代表光明的善神,安格拉·曼紐是代表黑暗的惡神;善神的隨從是天使,惡神的隨從是魔鬼,互相之間進行長期、反覆的鬥爭,為了戰鬥,阿胡拉·瑪茲達創造了世界和人,首先創造了火。瑣羅亞斯德的出生是善神阿胡拉·瑪茲達勝利的結果,瑣羅亞斯德的精髓每一千年產生一個兒子,他指定第三個兒子為救世主,以徹底肅清魔鬼,使人類進入「光明、公正和真理的王國」。人死後要進入「裁判之橋」,根據其生前所作所為決定入地獄或天堂,但在世界末日時都要最後受一次最後審判,惡人的靈魂可以盪除罪惡而復活

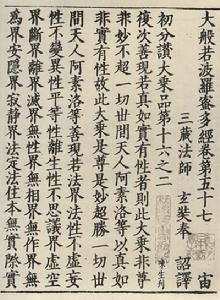

祆教的主要經典是《阿維斯陀》,意思是「知識」,也叫「波斯古經」,主要記述瑣羅亞斯德的生平以及教義。原有21卷,亞歷山大大帝征服波斯後認為,信仰拜火教的波斯人作戰太勇敢,故毀去拜火教所有經典,所倖存下來的阿維斯陀僅有一卷,而在希臘留有的一部完整21卷抄本後來散佚。在波斯薩珊王朝期間,拜火教復興,這一卷《阿維斯陀》被拼湊、補齊成為21卷,但與原來的版本已不可同日而語。

祭祀儀式

祆教認為,火是阿胡拉·瑪茲達最早創造出來的兒子,是象徵神的絕對和至善,是「正義之眼」,所以廟中都有祭台點燃神火,最壯觀的是在伊朗利用天然氣修建的神廟,四方的神廟四角有四根連線天然氣井的管道,在廟頂四角有四個日夜燃燒的火炬。日常點燃和保存神火要經過繁複的儀式。

祆教認為,火、水、土都是神聖的,不得沾污,所以教徒死後只得實行天葬,即放置特定的場所讓兀鷹吃掉。

研究

祆教

祆教隋唐時期, 雖然儒釋道三家仍然占據了思想領域的主導地位, 但由於國家開放, 勇於接受新鮮事物, 產生或流行於西亞的三種宗教, 即祆教、摩尼教、景教也都在此時盛傳或開始傳入中國, 或多或少地對中國文化產生了影響。同時,粟特、波斯人的東來, 不僅帶來他們本地區的文化, 而且, 他們還是西亞宗教文化的主要傳播者。因此,研究粟特東遷的文章,往往同時涉及祆教的流傳情況。種種跡象表明,發源於波斯的瑣羅亞斯德教(中國稱祆教),主要就是由粟特人傳入的。

祆教又稱火祆教、拜火教, 是唐朝對流行於中亞和中原地區的波斯瑣羅亞斯德教(Zoroastrianism)的稱呼。固然清末文廷式等人已經在讀書筆記(《純常子枝語》)中談到祆教在華的傳播問題, 但在這個問題上第一篇系統的研究論文是陳垣《火祆教入中國考》(北京大學《國學季刊》1-1, 1923; 1934年校訂本收入《陳垣學術論文集》1, 中華書局, 1980), 他根據正史有關西域諸國俗事天神的記錄,認為火祆之名聞中國, 自北魏南梁始, 北魏靈太后所祀之胡天神就是祆神。自波斯被大食所滅, 祆教徒被迫東奔, 唐朝以禮待之, 因而兩京和磧西各州設祆祠, 最早的祆祠是西京布政坊西南的祆祠。他還比較了祆教與景教、摩尼教的異同, 如對寺廟的稱呼, 景教、摩尼教稱寺, 祆教則稱祠。祆教徒來中國並不傳教, 亦不譯經, 教徒只有胡人而沒有漢人。他考證了祆教在唐朝的流行和會昌時的滅絕情況, 其結論影響極廣。此後, 饒宗頤《穆護歌考----兼論火祆教、摩尼教入華之早期史料及其對文學、音樂、繪畫之影響》(《大公報在港復刊卅年紀念文集》下, 香港, 1978; 收入《選堂集林·史林》中, 香港中華書局, 1982), 指出唐宋詩詞中的“穆護”即火祆教僧人, 波斯文作Mogu或Magi; 《牧護歌》為祆教賽神曲。由此出發, 對北朝至唐宋時期祆教在華的流行狀況, 做了進一步的論說。他涉及到了敦煌吐魯番新出史料, 較陳垣文更為廣泛。附錄有火祆祠見於史籍之地理分布記略, 頗為明晰。林悟殊《唐人奉火祆教考辨》(《文史》30, 1988; 《波斯拜火教與古代中國》, 1995), 對陳垣的觀點提出質疑, 認為火祆教譯經雖未發現, 但其徒眾在中國是以口頭相傳的方式傳教, 唐代祆教擁有中國人信徒。榮新江《祆教初傳中國年代考》(《國學研究》3, 1995), 利用敦煌吐魯番出土的伊朗語文書, 論證祆教早在公元四世紀初就由粟特人帶到中國; 至於北朝隋唐文獻和文書中的“天神”, 則指祆神無疑。林梅村《從考古發現看火祆教在中國的初傳》(《西域研究》1996-4),認為敦煌藏經洞發現了一部粟特語祆教殘經(Or.8212/84,原編號為Ch.00289)其年代甚至早於敦煌漢長城遺址發現的粟特文古書信(約3-4世紀),是現存最早的粟特語文獻。事實上,當辛姆斯-威廉士(N. Sims-William)轉寫翻譯這個殘卷時,指出殘卷中雖有豐富的瑣羅亞斯德教的知識,甚至頭兩行文字是祆教祈禱文的抄本。但綜合各種因素,把這件殘卷看作是摩尼教經更為合適(The Sogdian Fragments of the British Library, Indo-Iranian Journal, 18,1976. 46-48.)林文中所討論的其他早於古信札的內容,則屬於西域範圍。

近年來, 祆教問題重新引起熱烈的討論, 主要原因還在於吐魯番新史料的發現。1977年, 吐魯番文書整理小組和新疆維吾爾自治區博物館合撰《吐魯番晉----唐墓葬出土文書概述》(《文物》1977-3), 提示了吐魯番文書中的“丁谷天”、“胡天”, 指的都是祆教祠。此後,王素《高昌火祆教論稿》(《歷史研究》1986-3), 對這些吐魯番新出土的材料做了通盤的解說。他把屬於麴氏高昌國時代(502-640)的文書中的“丁谷天”、“胡天”、“諸天”、“天”, 都解釋為祆神或其祭祀場所。他還指出《高昌永平二年(550)十二月三十日祀部班示》中的“薩薄”, 即高昌國專門管理和監督火祆教的官員。對此, 林悟殊《論高昌“俗事天神”》(《歷史研究》1987-4; 收入《波斯拜火教與古代中國》, 台北新文豐出版公司, 1995; 又Lin Wushu, A Discussion about the Difference between the Heaven-God in the Qoco Kingdom and the High Deity of Zoroastrianism, Zentralasiatische Studien, 23, 1992)提出異議, 他認為目前吐魯番沒有發現祆教經典、寺廟遺蹟、文書記錄等, 因此正史所記高昌國所俗事的“天神”, 也並非祆教,當然,這並非說高昌國沒有人信奉火祆教, 而是沒有普遍信奉這種宗教。針對此文, 王素又發表《也論高昌“俗事天神”》(《歷史研究》1988-3), 重申自己的天神指祆教的觀點。此外,陳國燦《從葬儀看道教“天神”觀在高昌國的流行》(《魏晉南北朝隋唐史資料》9/10, 1988), 又把高昌的“俗事天神”, 指為當地普遍存在的崇信道教天帝神的習俗。林悟殊、陳國燦兩氏的質疑, 並沒有改變大多數學者仍然把史籍和吐魯番文書中的“天神”、“天”、“胡天”解釋為祆神或祆祠。姜伯勤在池田溫關於敦煌粟特聚落的出色研究的基礎上,寫成《敦煌吐魯番與絲綢之路上的粟特人》(《季刊東西交涉》5-1.2.3, 1986; 《敦煌吐魯番文書與絲綢之路》, 文物出版社, 1994), 根據吐魯番出土文書, 地區分出唐代西州登籍的粟特人和未登籍的粟特商胡, 確定了西州崇化鄉和沙州的從化鄉一樣, 實為在籍粟特人組成的聚落,並進而比較了敦煌吐魯番兩地兩種粟特人的狀況。在此基礎上,姜伯勤《論高昌胡天與敦煌祆寺》(《世界宗教研究》1993-1; 又見姜伯勤《敦煌吐魯番文書與絲綢之路》, 文物出版社,1994),詳細論證了高昌之薩薄即伊蘭胡戶聚居點上一種政教兼理的蕃客大首領; 高昌之天神, 即主要由粟特等胡人供奉的祆神, 吐魯番供祀文書中的“阿摩”, 即粟特文Adbag“大神”的對音, 系指祆教大神阿胡拉馬茲達(Ahura Mazda)。此文以《高昌胡天祭祀與敦煌祆祀》為名收入《敦煌藝術宗教與禮樂文明》(中國社會科學出版社,1996)一書時,對一些細節有所補充。張廣達《吐魯番出土漢語文書中所見伊朗語地區宗教的蹤跡》(《敦煌吐魯番研究》4,1999),據瑣羅亞斯德教的教義,來解釋前人已經找出的吐魯番文書中的祆教因素,如對狗的崇敬和三神一組的祆教圖像在高昌存在的可能性。

祆教在唐朝流行的範圍主要在西域和北方地區, 是和粟特人的遷徙路線和聚落分布相一致的。在粟特人東來的西域地區, 由於缺少漢文史料, 以往人們對這裡的九姓人活動情況不甚瞭然。榮新江《西域粟特移民考》(《西域考察與研究》, 新疆人民出版社, 1994; 初稿載《西域研究》1993-2), 利用當地出土的伊朗語文書材料, 補充了于闐、樓蘭、疏勒、據史德、溫宿、撥換、龜茲、焉耆等地粟特人的情況。在此基礎上, 榮氏又撰《北朝隋唐粟特人之遷徙及其聚落》(《國學研究》6,1999),根據文獻、文書、石刻等各種史料和前人研究成果,接續前文所考西域聚落,由西向東,依次描繪出且末、鄯善、高昌、、庭州、伊州、興胡泊、敦煌、常樂、酒泉、張掖、武威、原州、長安、洛陽、靈武、六胡州、太原、雁門、蔚州(興唐)、衛州(汲郡)、安陽、魏州、邢州、定州、幽州、營州全面揭示了入華粟特人的遷徙和建立殖民聚落的情況,以期對這一問題的研究加以總結提高。

西域祆教的情形, 龔方震《西域宗教雜考》(《中華文史論叢》1986-2), 所論範圍包括祆教。周菁葆《西域祆教文明》(《西北民族研究》1991-1), 所述尚不全面。林梅村《從考古發現看火祆教在中國的初傳》(《西域研究》1996-4),利用考古資料,闡述了祆教在西域的流行。高永久《西域古代民族宗教綜論》(高等教育出版社,1997),也論述了祆教在西域的傳播。

陳國燦《魏晉隋唐河西胡人的聚落與火祆教》(《西北民族研究》1988-1), 論說了河西走廊粟特人的狀況,對祆教在河西的流行有系統的研究。劉銘恕《敦煌遺書雜記四篇》之一《敦煌遺書中所見之祆教》(《敦煌學論集》, 蘭州, 1985), 對此也有論列。而通盤的論說當推上引姜伯勤《論高昌胡天與敦煌祆寺》(《世界宗教研究》1993-1), 他發現敦煌的祆祠賽神已被納入中國的傳統祭祀活動當中, 使人們認識到祆教對中國文化影響的一個重要的方面。由於富安敦(A. Forte)《質子安世高及其後裔》(The Hostage An Shigao and His Offspring, Kyoto 1995)和《桑原騭藏關於安國的誤導和安姓》(Kuwabara‘s Misleading Thesis on Bukhara and the Family Name An安“, Journal of the American Oriental Society 116.4, 1996),否定武威安氏出自粟特安國,而認為是安息王子安世高的後人,這樣,原本是與祆教相關聯的薩寶家族,變成了佛教高僧的後裔。榮新江《安世高與武威安姓》(黃時鑒編《東西交流論譚》,上海,1998)對此有所批評。吳玉貴《涼州粟特胡人安氏家族研究》(《唐研究》3,1997)更全面地研究了武威安氏的歷史,並反駁了富安敦的觀點。

早年,向達在伯希和、桑原騭藏研究的基礎上,撰寫了長文《唐代長安與西域文明》(《燕京學報》專號2, 1933; 《唐代長安與西域文明》, 1957), 對流寓長安的粟特人以及他們對唐朝文藝、宗教等方面的影響, 做了詳細的研究。作者利用了出土墓誌和唐人詩文材料, 極大地豐富了人們對這一問題的認識, 此文也因此成為研究唐朝中西交通史的名篇。林悟殊《唐代長安火祆大秦寺考辨》(《西北史地》1987-1; 《波斯拜火教與古代中國》, 1995), 考證長安的祆祠除一般所講的布政坊、醴泉坊(西北隅)、普寧坊、靖恭坊四所外, 還應補上醴泉坊(街南之東)為波斯王卑路斯所立之寺和崇化坊祆寺, 而見於史籍的大秦寺只有義寧坊一所, 他不同意陳垣把為卑路斯所置之寺看作大秦寺的觀點。彭樹智《唐代長安與祆教文化的交往》(《人文雜誌》1999.1),主要探討長安考古材料所見的祆教遺蹟。

祆教

祆教張乃翥《中原出土文物與中古祆教之東浸》(《世界宗教研究》1992-3), 對洛陽等地祆教的流行有所闡述。

祆教在唐朝民間流行頗廣,影響也十分廣泛。林悟殊撰《火祆教在唐代中國社會地位之考察》(蔡鴻生編《澳門史與中西交通研究》,廣東高等教育出版社,1998)、《唐季“大秦穆護祆”考》(《文史》46-47,1999)、《波斯瑣羅亞斯德教與中國古代的祆神崇拜》(《歐亞學刊》1,1999),對祆教在唐朝的傳播續有討論。

過去,蒲立本(Edwin G. Pulleyblank)《安祿山叛亂的背景》(The Background of the Rebellion of An Lu-shan, London: Oxford University Press 1955)一書,從政治、經濟、種族等方面分析了叛亂背景。榮新江《安祿山的種族與宗教信仰》(《第三屆中國唐代文化學術研討會論文集》,台北, 1997),從分析安祿山的粟特種族特徵和他所處部落的祆教信仰所形成的凝聚力,來揭示安祿山叛亂的宗教背景,提出安史之亂爆發原因的新解說。

龔方震、晏可佳《祆教史》(上海社會科學院出版社, 1998),是第一部用漢文所寫的系統祆教史,其中尤其用較多篇幅論述了祆教在中國的傳播和影響,包括對中國文化的影響,不乏新意。

從已經出土的文物中來考察祆教因素,是近年來的另一個研究趨向。施安昌《北魏馮邕妻元氏墓誌紋飾考》(《故宮博物院院刊》1997-2)、《北魏苟景墓誌及紋飾考》(《故宮博物院院刊》1998-2)兩文,以為這些墓誌紋飾上表現的圖像,有祆教的色彩,部分神名也與可能是伊朗語的音譯。他還發表《北齊粟特貴族墓石刻考──故宮博物院藏建築型盛骨瓮初探》(《故宮博物院院刊》1999-2),重新討論著名的安陽出土粟特石棺床,並介紹了故宮所藏盛骨瓮,其上有胡人形象。姜伯勤《安陽北齊石棺床畫像石的圖像考察與入華粟特人的祆教美術》(《藝術史研究》1,中山大學出版社,1999),對這個石棺床的祆教圖像做了詳細的解說。1999年,山西太原發現的虞弘墓石雕和2000年陝西西安發現的安伽墓石雕,富有粟特系祆教圖像特徵,為我們提供了豐富的研究素材(參看張慶捷《太原隋代虞弘墓石槨浮雕》,“漢唐之間:文化互動與交融學術研討會”論文,北京大學考古系,2000年7月5-9日;尹申平《安伽墓展現的歷史畫卷》,《中國文物報》2000年8月30日第一版。)

中國所出另一個祆教圖像是姜伯勤發現的敦煌白畫。1988年,姜伯勤比定刊布了一幅原被當作佛畫的祆教圖像, 撰寫了《敦煌白畫中的粟特神只》(《敦煌吐魯番學研究論文集》, 上海漢語大詞典出版社, 1990; 又《敦煌吐魯番文書與絲綢之路》, 1994)。張廣達《祆教對唐代中國之影響三例》(Trois exemples d’influences mazdeennes dans la Chine des Tang, Etudes chinoises, XIII-1/2, 1994; 漢文本刊《法國漢學研究》1, 1996), 利用原蘇聯中亞地區出土的繪畫材料, 確定此圖上的一神為祆教神譜中的女神娜娜(Nana)。張廣達《唐代祆教圖像再考》(《唐研究》3,1997),進一步論證這幅敦煌白畫上的形象很可能是祆教神祗妲厄娜和妲厄媧。由此,格瑞內(F.Grenet)和張廣達合撰《粟特宗教的最後避難地──九、十世紀的敦煌》(The Last Refuge of the Sogdian Religion: Dunhuang in the Ninth and Tenth Centuries, Bulletin of the Asia Institute, new series, 10 (Studies in Honor of Vladimir A. Livshits), 1996, 175-186),結合文獻和繪畫,說明歸義軍時期的敦煌祆教仍在流行。

祆教

祆教“薩寶”的性質是近年來學界爭論的一個焦點。姜伯勤《薩寶府制度論略》(《華學》3,1998)、羅豐《薩寶:一個唐朝唯一外來官職的再考察》(《唐研究》4,1998)兩篇同時發表的文章,觀點並不相同,前者認為薩寶是伊蘭系胡人聚落中的政教大首領,屬下有祆正等主管祆教事務的官員。後者則認為薩寶所管包括所有宗教,特別是佛教,以及其他商業貿易事務等。最近A.Forte, “The Sabao 薩寶 Question”(The Silk Roads Nara International Symposium ‘97, Record No.4, 1999, pp.80-106; A.Forte, “Iranians in China -Buddhism, Zoroastrianism, and Bureaus of Commerce-”, Cahiers d’Extreme-Asie, 11, 1999-2000)、芮傳明《“薩寶”的再認識》(《史林》2000-3),都與羅豐的看法相近。但是,這一問題還有待從語言學、歷史學的角度深入探討,筆者傾向於姜伯勤的看法。

祆教的“祆”, 古籍中常常與“祆”相混, 即使是今天的學者也難以避免。林梅村《從陳碩真起義看火祆教對唐代民間的影響》(《中國史研究》1993-2), 認為記載此次起義的《崔玄籍墓誌》中的“祆”為“祆”字。王永平《論唐代民間道教對陳碩真起義的影響----兼與林梅村同志商榷》(《首都師範大學學報》1995-1), 據圖版訂正此字原為“祆”字無疑, 而林文引此志時所刪的“破張魯於漢中, 殄盧循于海曲”兩句, 恰好證明陳碩真起義的道教色彩。他還對祆教在唐代流行狀況做了估價。

中國古代宗教

民族宗教導航

| 民族宗教是指民族成員所共同信奉的宗教。這種共同的宗教信仰往往同該民族的民族意識緊密地相結合,其崇拜的神靈或信仰的對象有時就是本民族的守護神或傳說中的始祖。 |