譯文

有人為齊王作畫,齊王問他:“畫什麼最難?”他說:“狗、馬最難畫。”

齊王又問:“畫什麼最容易?”

他說:“畫鬼怪最容易。狗、馬是人們所熟悉的,早晚都出現在你面前,不可僅僅畫得相似而已,所以難畫;鬼怪是無形的,不會出現在人們面前,所以容易畫。”

原文

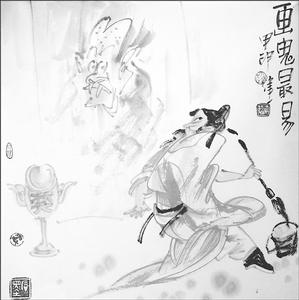

畫鬼最易

畫鬼最易曰:“犬馬最難。”“孰最易者?”

曰:“鬼魅③最易。夫犬馬,人所知也,旦暮④罄於前,不可類之⑤,故難。鬼魅無形者,不罄⑥於前,故易之也。”

本文選自——《韓非子·外儲說左上》

注釋:

①畫:動詞,指繪畫。

②孰:誰,什麼。

③鬼魅(mèi,第四聲):鬼怪。世俗迷信的人以為人死成鬼,物老成魅。

④旦暮:早晚,引申為每天從早到晚。

⑤類:似,像。

⑥罄(qìng):顯現,出現。

⑦之:代詞,犬和馬。

⑧故:所以。

不可類之:意思是不容易畫得像

出處

《韓非子·外儲說左上》:畫鬼最易出處:《百喻經》——畫鬼最易

寓言故事

春秋時期有一個很高明的畫家,這天被請來為齊王畫像。畫像過程中,齊王問畫家:“比較起來,什麼東西最難畫呢?”

畫家回答說:“活動的狗與馬,都是最難畫的,我也畫得不怎么好。”齊王又問道:“那什麼東西最容易畫呢?”畫家說:“畫鬼最容易。”

“為什麼呢?”“因為狗與馬這些東西人們都熟悉,經常出現在人們的眼前,只要畫錯那怕一點點,都會被人發現而指出毛病,所以難畫,特別是動態中的狗與馬難畫,因為既有形又不定形。至於鬼呢,誰也沒見過,沒有確定的形體,也沒有明確的相貌,那就可以由我隨便畫,想怎樣畫就怎樣畫,畫出來後,誰也不能證明它不像鬼,所以畫鬼是很容易的,不費什麼神。”

畫家的高論證明:如果沒有具體的客觀標準,就會容易使人“弄虛作假”和“投機取巧”。唯心論最省力,因為它不受客觀實際檢驗,可以瞎說一氣,而唯物論則要接受客觀實際的檢驗,所以很費工夫。

寓意

畫家的高論證明:如果沒有具體的客觀標準,就會容易使人“弄虛作假”和“投機取巧”。唯心論最省力,因為它不受客觀實際檢驗,可以瞎說一氣,而唯物論則要接受客觀實際的檢驗,所以很費工夫。

鬼

鬼,又稱亡靈,傳說是死亡所留下的的魂魄,常被認為是死人的幽靈。科學來說是沒有鬼存在的,所謂的鬼只是人們對外界兇險的臆斷;知道裡面總有人好問有沒有鬼,到底有沒有呢?不知道,因為很多問題科學還無法證實,比如中醫學,西醫科學無法解釋,但就是治病。

鬼魂的定義:“一種能脫離肉體獨立存在的思維或意識體,神學上將它視為生命延續的一種方式。”這是千百年來神學屆和科學界最具爭論的名詞,世界上幾乎每個民族都存在這樣或那樣的關於鬼的傳說。絕對唯心主義者他們相信鬼的存在,絕對唯物主義者不相信鬼的存在。但是由於沒有充分證據證明各自的觀點,使得相互都無法說服對方。至今這兩大陣營都有各自的擁護者,客觀一點的看法是:"由於沒有充分證據,我們既不否認也不承認鬼的存在!科學的精髓是實事求是,而不是單憑個人的主觀臆想"。要得到確切的答案,還需要未來的人們長期艱苦努力的探索。

鬼是不存在的,至少人們以前想像中的“鬼”是不存在的。人們總是再說人分為肉體和靈魂,而鬼一般又稱為“鬼魂”,即只是人的靈魂,人的靈魂,又多為依附於肉體之上的,肉體的死亡,也就昭示著靈魂的附帶死亡,或是思維的死亡。人的明示思維(如語言、行為等)是有方式保存下來的,而暗示思維,是無法保存的,也就確定了“鬼”是不存在的。

作者介紹

韓非子簡介

韓非韓非子

韓非韓非子法家代表人物

韓非雖然師奉荀卿,但思想觀念卻與荀卿大不相同,他沒有承襲儒家的思想,在戰國末期新形勢下,他順應時代發展的需求,卻“喜刑名法術之學”,並“歸本於黃、老”,繼承並發展了法家思想,成為戰國末年法家之集大成者。冤屈的一生

韓非生於戰國七雄紛爭之世,在戰國七雄中,韓國是最弱小的國家,他目睹韓國日趨衰弱,曾多次向韓王上書進諫,寄希望於韓王安勵精圖治,變法圖強,但韓王置若罔聞,始終都未採納。這使他孤獨悲觀,大失所望。他從“觀往者得失之變”之中探索變弱為強的道路,寫了《孤憤》、《五蠹》、《內外儲》、《說林》、《說難》等十餘萬言的著作,全面、系統地闡述了他的法治思想,抒發了憂憤孤直而不容於時的憤懣。這些著作流傳到秦國,秦始皇讀了《孤憤》、《五蠹》之後,大加讚賞,發出“嗟乎!寡人得見此人與之游,死不恨矣”的感嘆。可謂推崇備至,仰慕已極。但秦始皇卻不知這兩篇文章是誰所寫,於是便問李斯,李斯告訴他是韓非的著作。秦始皇為了見到韓非,便急切下令攻打韓國。韓王安本來不任用韓非,在形勢急迫的情況下,於是便派韓非出使秦國。秦始皇見到韓非,非常高興,然而卻未被信任和重用。韓非曾上書勸秦始皇先伐趙緩伐韓,由此遭到李斯和姚賈的讒害,他們詆毀地說:“韓非,韓之諸公子也。今王欲並諸侯,非終為韓不為秦,此人之情也。今王不用,久留而歸之,此自遣患也,不如以過法誅之。”秦始皇信以為然,就把韓非交給法官審訊。李斯派人給韓非送去毒藥,讓他自殺。韓非想向秦始皇自陳心跡,卻又不能進見。秦始皇後來感到懊悔,使人赦免他,韓非已經死了。(見《史記·老子韓非列傳》)從此結束了他冤屈的一生。)著作

韓非的著作,是他逝世後,後人輯集而成的。據《漢書·藝文志》著錄《韓子》五十五篇,《隋書·經籍志》著錄二十卷,張守節《史記正義》引阮孝緒《七錄》(或以為劉向《七錄》)也說“《韓子》二十卷。”篇數、卷數皆與今本相符,可見今本並無殘缺。自漢而後,《韓非子》版本漸多,其中陳奇猷《韓非子集釋》尤為校注詳贍,考訂精確,取捨嚴謹;梁啟雄的《韓子淺解》尤為簡明扼要,深入淺出,功力深厚。百喻經

作者和譯者

《百喻經》,舊題《百句譬喻經》,四卷(或作五卷),是用寓言以申教誡的一部著作。本書為第五世紀印度僧伽斯那所集。書末有作者的後記六頌。頌後記云:“尊者僧伽斯那造作《痴花鬘》竟。”《痴花鬘》當是本書的原名。宋元明藏本第一喻前有序品三百餘字,說佛在王舍城鵲封竹園,為異學梵志五百人說此經,與僧伽斯那跋頌不符,顯然是後人所加。本書的寫成正是印度寓言文學的盛時,也是有名的《五卷書》(婆羅門學者所撰用來教授貴族子弟的一部梵文寓言集)流行的時代,可謂應時之作,但在印度,直到現在沒有發現它的梵本。本書譯者求那毗地,中印度人,是僧伽斯那的弟子。聰慧強記,能誦大小乘經十餘萬言。僧伽斯那所集百喻,他悉皆誦習,並深明其意義旨趣。他於南齊建元初(479)來建業,住毗離耶寺,永明十年(492)九月十日譯出此書,同時並譯出《須達長者經》及《十二因緣經》各一卷,後於建業止觀寺攝受徒眾,甚為有名,中興二年(502)寂於止觀寺。

著作內容簡介

本書於十二部經中,屬於譬喻一類,每篇都有喻和法兩部分合成。喻是一篇簡短的寓言,法是本篇寓言所顯示的教誡。這些寓言主要描寫幽默可笑的事情,有很犀利的諷刺性,也可以作笑話看。僧伽斯那在跋頌中說:本書以戲笑的方法來闡明佛法,如以苦藥和石蜜,雖損蜜味,但主要是為了治病。先講笑話,後講佛法,如先服吐下藥,後以酥滋潤身體。笑話里包含佛法,如樹葉裹阿伽陀藥,希望讀者但取佛法的阿伽陀藥,而拋棄戲笑的樹葉。但本經各篇所述的寓言,可能都是從前民間所流傳,後為佛教學者採取套用。在漢文大藏經中現存的譬喻經,除本書外,還有道略集《雜譬喻經》一卷,姚秦鳩摩羅什譯,道略集《眾經撰雜譬喻》二卷等。本書的治鞭瘡喻、蛇頭尾共爭在前喻、蹋長者口喻、劫盜分財喻,就和《雜譬喻經》的第二十三、二十五、十四、十六四喻相當。又愚人集牛乳喻、見水底金影喻,又和《眾經撰雜譬喻》的第六、四十兩喻相當。它們在源流上可能有些關係。但從結構上看,其餘的譬喻經,都不如本書所述的齊整。本書的內容,四卷本中,第一卷二十一喻,第二卷二十喻,第三卷二十四喻,第四卷三十三喻,共九十八喻。以百喻為名,當系舉其大數而言。再歸納各喻的意趣,可為三類:

一、其中對治煩惱的,有十種:(一)對治貪的,有第十六灌甘蔗喻、第十七債半錢喻等七喻,(二)對治嗔的,有第十三說人喜嗔喻、第四十八野乾為折樹枝所打喻等四喻,(三)對治痴的,有第八山羌偷官庫喻、第九嘆父德行喻等十九喻,(四)對治慢的,有第二十八為婦貿鼻喻、第四十三磨大石喻等四喻,(五)對治疑的,有第二十六人效王眼瞤喻、第七十嘗庵婆羅果喻兩喻,(六)對治身見的,有第三十牧羊人喻、第三十五寶篋鏡喻等四喻,(七)對治邊見的,有第六十一梵天弟子造物因喻、第六十二病人食雉肉喻兩喻,(八)對治邪見的,有第五十八兩子分財喻、第九十四摩尼水竇喻兩喻,(九)對治見取的,有第四婦詐稱死喻、第五渴見水喻等三喻,(十)對治戒禁取的,有第一愚人食鹽喻、第十二煮黑石蜜漿喻等八喻。

二、其中對治惡行的,有四種:(一)對治慳吝的,有第二愚人集牛乳喻、第六十五五百歡喜丸喻等四喻,(二)對治犯戒的,有第六子死欲停置家中喻、第十四殺商主祀天喻等十八喻,(三)對治邪命的,有第三以梨打頭破喻、第七認人為兄喻等七喻,(四)對治懈怠的,有第十五醫與王女藥令卒長大喻、第四十七貧人作鴛鴦鳴喻等五喻。

三、其中開示法義的,有二種:(一)開示空義的,有第四十九小兒爭分別毛喻、第五十二伎兒作樂喻等五喻,(二)開示一乘的,有第二十二入海取沉水喻、第二十四種熬胡麻子喻等四喻。

總括本書意趣,要在對治煩惱,勸行布施、持戒、淨命、精進、兼明緣生、無我和一乘的道理,所以它是通於大小乘之作。譯文筆調樸實而明朗,在我國古籍中可算是優美的一種。

本書的單行本有1914年金陵刻經處刻本,分上下兩卷,系魯迅斷句,並施資刻成。1926年王品青校訂改名《痴花鬘》於上海印行。魯迅為作題記,云:“嘗聞天竺寓言之富,如大林深泉,他國藝文往往蒙其影響,即翻為華言之經中亦隨在可見。明徐元大輯《喻林》頗加搜錄,然卷帙繁重,不易得之(按:《喻林》分五百八十門,采《百喻經》五十喻,收入二十七門中)。佛藏中經,以譬喻名者,亦可五、六種,惟《百喻經》最有條貫。……王君品青愛其設喻之妙,因除去教誡,獨留寓言。又緣經末有‘尊者僧伽斯那造作《痴花鬘》竟’語,即據以回復原名,仍印為兩卷。嘗稱百喻,而實缺二者,疑舉成數,或並以卷首之引,卷末之偈為二事也。尊者造論,雖以正法為心,譬故事於樹葉,而言必及法,反多拘牽,今則已無 阿伽陀藥,更何得有葉裹?出離界域,內外洞然,智者所見,蓋不惟佛說正義而已矣。”另外,只取本書寓言改寫為語體的《百喻經故事》,有馮雪峰和倪海曙兩人之作,先後於1949年、1957年在上海印行。