簡介

從吳橋土生土長的王保合,三歲沒了母親,六歲開始練功學藝。他家是一個雜技世家,當年名震京城的“天橋八大怪”之一的王玉林就是他的曾祖父。他的父親和大師孫富有是同台演出的藝人,他的兒子女兒和外甥女都從事雜技事業。

王保合傳承的“三仙歸洞、縮骨軟功”,是傳統雜技魔術,是傳統文化的精髓和先輩們吃苦耐勞的精神。2007年6月9日,人民大會堂國宴廳內,正在觀看節目的很多貴賓站了起來,為台上的表演鼓掌喝彩,一段表演完畢要求再來一段,欲罷不能。最後,主持人只得小聲對那位演員說:“只能再給你十分鐘了,還有別的節目呢。”這個演員就是王保合,讓人嘆為觀止的節目就是他的拿手絕活“三仙歸洞”和“縮骨軟功”。

“鬼手”

走進位於雜技大世界“江湖文化城”的“鬼手居”,他穿了一身棕色綢緞。

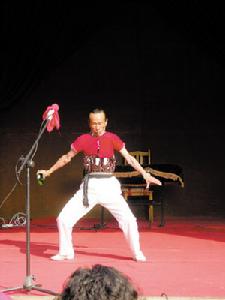

王保合表演

王保合表演雖然個頭小、身材瘦,眼神里卻透出矍鑠的光。說起雜技,王保合充滿笑意的眼睛里有掩飾不住的自信。如今在吳橋,“鬼手”王保合的名字,可以說是如雷貫耳,這個很有氣勢的名字還是原香港特首董建華給起的呢!1999年,受河北省勞動廳推薦,王保合跟隨某藝術團到香港九龍藝術中心演出,一演就是幾個月。王保合沒料到,在家鄉深受歡迎的傳統雜技竟然在香港也非常火爆。香港市民紛紛去觀看演出,場場爆滿。“三仙歸洞”的神奇、“縮骨軟功”的詭異引起了人們的興趣。看過王保合表演的香港特首董建華,稱其為“鬼手”。演出也同樣“刺激”到了香港媒體敏銳的嗅覺,於是,翡翠台、鳳凰台、《大公報》等香港著名媒體爭相報導這次演出。在報導中,不知是哪家香港媒體率先引用了董建華給王保合“鬼手”的美譽,從此,這個稱號不脛而走,傳遍了香江,傳入了祖國內地,也傳到了王保合的家鄉,也才有了後來“鬼手居”的雅號。

學藝經歷

王保合成長於一個雜技世家,他的祖父和父親都曾在北京天橋擺攤賣藝,

王保合和他的弟子

王保合和他的弟子祖父王玉森還有一個“江湖八大怪之一”的名號,在北京天橋小有名氣。6歲時,家境貧寒的王保合就跟著父親到天橋賣藝,他輔助父親的節目,表演一些基本功。1951年,長大後的王保合回到吳橋,自己拉班子演出;1958年,他加入了吳橋馬戲雜技團,成了一名正式雜技演員,仍然做基本功表演。喜歡王保合的觀眾都知道,他有兩手絕活:“三仙歸洞”和“縮骨軟功”。

這是王保合從父輩那裡繼承來的,經過了數十載地揣摩和苦練,終於發揚光大。但是,為了傳承絕技,這些年吃過的苦、受過的罪數都數不清。

解放前,為了養家餬口,年僅6歲的王保合就跟著長輩學習“縮骨軟功”。“那叫一個苦啊,每天就是‘狠練’。最苦的還不是練功的過程,是練功的環境,‘冬練三九,夏練三伏’,無論凍多厚、天多熱,都得在露天的地方練,後來落下了一個下雨陰天就渾身疼的毛病。”“三仙歸洞”是王保合在30多歲時才正式接觸的,老師是他的父親。“‘三仙歸洞’的秘密全在我的手上,一個字,那就是‘快’。”超乎常人的勤奮和悟性,成就了王保合快得讓人眼花繚亂的“鬼手神功”。讓他頗感欣慰的是,“三仙歸洞”這手絕活已經有了傳人。他的弟子很多,不過最得他真傳的還是兒子王立剛。

王立剛32歲時表演“三仙歸洞”也到了爐火純青的地步,父親出門的時候,他就代替父親入主“鬼手居”,為觀眾們表演。“只是可惜了‘縮骨功’,沒人能下得了我那樣的辛苦,就要面臨失傳了。”王保合無奈地告訴記者,面臨失傳的還不止“縮骨功”,還有他的“三合一”式表演。所謂“三合一”,是王保合自創的表演方式,即:侯寶林的“口”,趙本山的“忽悠”,再加自己的手法。“在舊社會賣藝,講究‘七分口,三分藝’,說話的技巧、和觀眾的交流是很重要的。我這口是幾十年實打實練出來的,雖然我的弟子學到了‘三仙歸洞’的本事,可還是差了火候。”

活名片

王保合跟隨省、市招商團去香港招商,並為香港商人表演了一場自己的絕活,博得了滿場喝彩。“招商是成功的,最後得到了香港富商在黃驊港投資的機會。這位富商是李嘉誠的兒子,他來到黃驊港考察的時候,我又給他表演了一場,他很喜歡呢。”類似的招商會,王保合不知道參加了多少回。如今,王保合和他的絕活已經成為滄州的一張名片,還是一張招商的名片。因為王保合的名氣大,市里有招商活動,或者外出引進資金,常會叫上他,一邊陪同客人吃飯,一面為客人表演節目。只要有他在場,談判總會在一種融洽、愉快的氣氛下進行,如果招商成功,王保合也是功不可沒。

“我平時不參加商業演出,但是有這樣為滄州做貢獻的演出機會,我還是非常願意去的。我希望憑藉自己的力量,能給滄州的發展出一點力。”為了不耽誤王保合演出,記者儘快結束了採訪。走時,同來的大姐跟王保合開玩笑道,“這身衣服得花好幾百吧?”哪知他開心地笑了起來:“這是老伴給做的,一共花了15。雖說現在日子好了,可是以前的苦日子不能忘,還是要艱苦樸素啊。”

王保合接受訪問

王保合接受訪問“雜技家族”

查閱中國雜技近現代精英名錄,其中有不少是吳橋人。

王保合的“鬼手居”

王保合的“鬼手居”但由於歷史和其他各種原因,他們本人或後代已經很少有人留在吳橋了。據有關資料統計,僅流落海外的吳橋雜技藝人及其後代、學生,大約已有上千人之多。這些流落海外的雜技藝人,為吳橋雜技走向世界做出了巨大貢獻,但若從傳承的角度講,吳橋的一些傳統雜技就此流失甚至是失傳,不能不叫人感到惋惜。所以,像王保合這樣堅持留在吳橋進行表演、傳承的老藝人,更顯彌足珍貴。

千百年來,吳橋雜技一直以家庭或家族為基本單位,採用父子、師徒相傳授的方式進行傳承。目前,吳橋雖然已經有了專業的雜技中專學校,但父子、師徒相傳承的方式也仍在沿用。王保合不無自豪地介紹說:“光我們家就快趕上一個雜技團了。在雜技大世界,有我、我兒子、兒媳婦、二姑娘、姑娘家的兒子,這就是五口。在縣雜技團的有我哥、我侄、侄媳婦、侄子的女兒,這又是一夥。兩個外孫子正在雜技學校里學習,明年就要畢業了。” 另外,王保合已經選好了“三仙歸洞”的傳承人,就是他在雜技大世界裡表演鞭技的兒子。“他現在已經掌握得差不多了,有時我去外地演出,他就在‘鬼手居’里代替我表演‘三仙歸洞’。但是,跟我比,言語、做戲還是欠些火候。”當然,有些傳統雜技過於危險,不僅不能給觀眾以愉悅,而且可能對藝人造成傷害,比如吃鐵球、吞寶劍等等,其中也包括王保合的“縮骨功”和“深喉紉針術”。這些帶有“自虐”性質的技藝,王保合沒有傳給子孫,也並沒有因此感到多少遺憾。他沉思著說:“‘縮骨功’這個節目,就我這世家也傳不下去了。為什麼?因為太苦了。這種對身體有妨礙的、特別吃苦的雜技基本上都要失傳了。這些有點殘忍的雜技,都是舊社會在北京天橋‘摞地’的藝人們琢磨出來的,目的是為了換取更多的同情和憐憫,要不就沒人多給你錢。現在藝人的地位高了,我不忍心讓孩子們再冒這種風險了。”

此外,王保合現在正在挖掘一些鮮為人知的傳統吳橋雜技與魔術,等他搞好了之後,再表演給大家看,而且也要傳承下去。

傳承藝術

從吳橋土生土長的王保合,三歲沒了母親,六歲開始練功學藝。

王保合與觀眾互動

王保合與觀眾互動他家是一個雜技世家,當年名震京城的”天橋八大怪”之一的王玉林就是他的曾祖父。他的父親和大師孫富有是同台演出的藝人,他的兒子女兒和外甥女現在都從事雜技事業。1992年,王保合的命運突然改變了。

1992年,團來吳橋考察,王保合在吃飯的時候表演了自己認為並沒什麼特別的”三仙歸洞”。沒想到,一炮打響!省領導都被他的技藝驚呆了,從此一發而不可收,越演越紅。王保合回想起剛到雜技大世界時的情景,頭戴疙瘩帽,腳穿布鞋,鋪個地攤就在江湖文化城內表演。”現在不一樣了,大世界專門將我請進了“鬼手居”,成為一個單獨的節目單元。

在北京中央電視台,王保合電風光了一把。在“歡聚一堂”節目裡,依然是“三仙歸洞”,依然是掌聲四起。製片人讓他透露一下魔術的奧秘,王保合婉言拒絕。於是攝製組用三台不同角度的攝像機同時攝錄後慢放――依然沒能看出其中的玄機。導演也只能無奈地挑起大拇指:“絕了!”多年來,王保合還到過中國外很多地方進行文化交流演出,所到之處讚譽不斷。外國朋友對中國古老的魔術無不驚嘆神奇,他也因此獲得中國雜技魔術最高獎“金菊獎”銀獎、“河北省文藝振興獎”、省級勞模等光榮稱號,並被上海吉尼斯世界記錄大全收錄其中。“以前說起藝人都稱為耍把式的,沒有社會地位。現在不一樣了,從上到下,人們對民間文化都非常重視,這是全社會對藝術的尊重,我很欣慰。”王保合深有感觸地說,“藝不壓身,學無止境。不怕招招會,就怕一招鮮,我要把‘三仙歸洞’提高到一個新的境界,世世代代傳下去。”

成就榮譽

他傳承“三仙歸洞、縮骨軟功”,他被香港特首董建華稱其為“鬼手”。他就是蜚聲中國內外、獲獎無數的王保合。 到中國外很多地方進行文化交流演出,所到之處讚譽不斷。外國朋友對中國古老的魔術無不驚嘆神奇,他也因此獲得中國雜技魔術最高獎“金菊獎”銀獎、“河北省文藝振興獎”、省級勞模等光榮稱號,並被上海吉尼斯世界記錄大全收錄其中。

民間藝術大師

| 民間藝術是藝術瑰寶中的一朵奇葩,自古以來,正是有了無數民間藝人的傳承,民間藝術才能夠流傳到今天。可以說,每一項民間藝術的背後,都凝聚著民間藝人的心血。在非物質文化遺產的背後,是扮演著傳承者和“支撐者”的眾多民間藝人, 民間藝人對民間藝術始終充滿激情,無論自身經濟條件如何,都未曾放棄心中的那份難捨之情,而且很多人還以自己的積極行動來保護民間藝術,使之流傳下去,他們不愧為非物質文化遺產最忠實的守望者。 |

| 齊文香| 武京生| 王向榮| 張清明| 王泰來| 黃肖琴| 楊根連| 徐竹初| 郎志麗| 李興儒| 莫寶鳳| 張寶琳| 白大成| 邰立平| 庫淑蘭| 黃奕缺| 王保合| 孔令民| 於秀芬 | 磚雕| 周玉| 阮四娣| 湯明哲 | 張文全| 吳元新| 潘京樂| 李仁榮| 雙起翔| 石刻| 蔚縣剪紙| 摺紙| 張明山 |