概述

熱帶痙攣性輕截癱

熱帶痙攣性輕截癱熱帶痙攣性輕截癱(tropicalspasticparaparesis,TSP)是流行於很多熱帶和亞熱帶國家的神經系統地方病。為人類T淋巴細胞病毒1型(humanT-lymphocyticvirustype1,HTLV-1)慢性感染所造成的脊髓炎症。原在日本南部發現的HTLV-1相關脊髓病(HTLV-1associatedmyelopathyHAM)亦即本病隱匿起病,緩慢進展臨床上,以痙攣性截癱為主要表現。血和腦脊液中抗HTLV-1抗體陽性糖皮質激素,治療有一定效果。

病因

熱帶痙攣性輕截癱

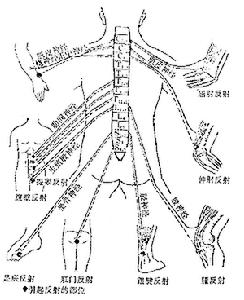

熱帶痙攣性輕截癱基本的病理形態改變主要是雙側皮質脊髓側束的軸索變性和脫髓鞘,以胸段最重;皮質脊髓前束脫髓鞘往往不很嚴重;雙側脊髓小腦束和薄束也有脫髓鞘改變。此外,前角細胞、巨錐體細胞、基底節、腦幹、小腦、視神經等也可有病理改變。Behan和Maia兩次屍檢研究後認為在脊髓中上行和下行長束遠端的軸索變性是HSP的特徵性表現,在有paraptegin基因突變的HSP病人的股四頭肌肌肉,活檢時發現有破碎紅纖維(RRF)及細胞色素C氧化酶(COX)陰性纖維,這顯示有線粒體功能異常。至於線粒體異常僅僅與HSP-7有關還是在其他基因型HSP中都存在仍不清楚。僅有少量病理研究,可見脊髓的皮質脊髓側束變性,胸髓較重,皮質脊髓前束、脊髓小腦束、薄束有不同程度病變,脊髓前角、基底節、小腦、腦幹、視神經也受累。Paraplegin基因突變所致SPG7患者肌活檢可發現蓬毛樣紅纖維(RRF)。

發病機制

熱帶痙攣性輕截癱

熱帶痙攣性輕截癱本病通過性接觸、使用污染的注射器哺乳及輸注血製品等途徑傳播,病變主要累及脊髓的皮質,脊髓束和後索為對稱性的。較嚴重的變性部分病例尚可累及皮質小腦束和皮質,丘腦束Clarke柱和前角有神經元缺失。脊髓後根、視神經聽神經有脫髓鞘改變。在較為急性的病例中尚有炎細胞浸潤。

臨床表現

本病起病隱匿主要表現為雙下肢無力、僵直並逐漸加重,神經系統檢查發現雙下肢腱反射亢進Babinski征陽性。部分患者早期出現括約肌功能障礙,可有不同程度感覺障礙,但通常僅累及雙下肢,表現為感覺異常位置,覺振動覺減退少,部分患者尚可伴發多發性周圍神經病,小腦性共濟失調,視神經損害,雙下肢下運動神經元損害,及多肌炎(表1)上肢(除腱反射活躍外)、大腦和腦幹一般不受累。

併發症

共濟失調、視神經損害、外傷感染。

診斷

成年人出現以雙下肢錐體束受損為主的脊髓慢性損害時,尤其在流行區應警惕本病。腦脊液抗HTLV-1抗體陽性、出現對HTLV-1有特異性的寡克隆帶對診斷本病有幫助。

鑑別診斷

熱帶痙攣性輕截癱

熱帶痙攣性輕截癱1.脊髓壓迫症行脊髓MRI檢查兩者易區別。

2.慢性進展性多發性硬化(chronicprogressivemultiplesclerosisCPMS)熱帶痙攣性輕截癱與脊髓型的CPMS有時較難鑑別,但以下情況很少見於多發性硬化。①周圍神經及肌肉受累。②血清寡克隆帶。③血或腦脊液中出現多葉淋巴細胞(成熟的T淋巴細胞、白血病樣細胞)。④血清梅毒抗體陽性。

3.原發性側索硬化一般無感覺受累免疫學檢查陰性。

4.遺傳性痙攣性截癱通常起病年齡較早免疫學檢查亦多陰性。

實驗室檢查:

腦脊液細胞數輕度增高為(10~50)×109/L主要為淋巴細胞蛋白質可正常,亦可輕度升高。80%以上患者抗HTLV-1抗體陽性,腦脊液IgG指數升高出現針對HTLV-1的寡克隆帶。

周圍血可檢出T淋巴細胞白血病樣細胞。血清抗HTLV-1抗體陽性。部分患者血清梅毒試驗陽性。

其它輔助檢查:

MRI檢查示顱腦正常脊髓可有萎縮。

•相關檢查:

•總脂質

•淋巴細胞

•腦脊液

治療

熱帶痙攣性輕截癱

熱帶痙攣性輕截癱預後:

預後不良,症狀逐漸加重,尚無有效治療方法,嚴重影響生活自理。

預防:

本病主要通過輸注血製品、性接觸使用污染的注射器及哺乳等途徑傳播,一旦神經系統損害出現,治療較為困難因而預防更為重要。

發病參數

白細胞介素6(IL-6)在熱帶痙攣性癱瘓(HAM/TSP)發病中的意義。方法檢測8例HAM/TSP患者血清和腦脊液中IL-6、IgG水平,與10例正常對照組(NC)比較。結果血清IL-6含量在HAM/TSP組、NC組中分別為(194.76±28.68)、(129.13±17.77)pg/ml,HAM/TSP組血清IL-6表達水平明顯比正常組高(P〈0.01)。腦脊液IL-6含量在分別為(184.12±36.39)、(125.32±14.01)pg/ml。差異有統計學意義(P〈0.01)。HAM/TSP患者血清IL-6與IgG呈線性正相關。IgG指數均〉0.7。結論IL-6在HAM/TSP發病機制中起重要作用,促進IgG表達上調,HAM/TSP可能是HTLV-1感染後引起的中樞神經系統脫髓鞘病變。