人物簡介

羅德里戈·迪亞茲·德·維瓦爾生於比瓦爾地區的貴族家庭。羅德里戈·魯伊·地亞斯由於英勇善戰,贏得摩爾人的尊敬,稱他為 El Cid(Al-Sayyid,阿拉伯語對男子的尊稱),中文翻譯為:“熙德”。卡斯蒂利亞國王阿方索六世因熙德對摩爾人作戰功勳卓著,將自己的堂妹西蒙娜許配他為妻。

1080年,熙德因未經阿方索國王的同意,擅自對摩爾人治下的托萊多城發起進攻,引起阿方索六世強烈不滿,於次年受流放國外的處分。熙德被迫率領一部分親友和追隨者離開卡斯蒂利亞,到占據薩拉戈薩的摩爾國王的軍隊中效力,並成為國王的保護人。熙德後來脫離了摩爾國王,由於他驍勇、慷慨大方、寬宏大量,許多卡斯蒂利亞和周圍各王國的勇士慕名前來投奔,熙德的勢力迅速壯大,並不斷地與摩爾人作戰,屢戰屢勝。

1094年,熙德攻下了瓦倫西亞及其周圍地區,成為這一地區實際上的統治者。1099年,熙德在瓦倫西亞與摩爾人作戰時被一支箭射中後去世,他的妻子西蒙娜攜其遺體回到卡斯蒂利亞。

人物生平

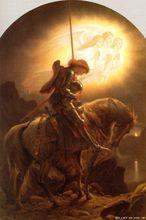

熙德雕像

熙德雕像埃爾·熙德El Cid(1043-1099)西班牙卡斯蒂利亞軍事領袖和民族英雄,原名羅德里戈·魯伊·地亞斯, 父親是比瓦爾的小貴族。他在費爾南德一世宮廷里長大,桑喬二世於1065年繼承卡斯蒂利亞王位後便任命他為近衛軍統帥,1067年,他扈從桑喬征討摩爾人所建立的薩拉戈薩王朝,迫其向卡斯蒂利亞稱臣納貢,1067年桑喬為吞併萊昂王國而與其弟阿方索交戰,熙德在桑喬屢次勝利中發揮重要作用,1072年桑喬在圍攻薩莫拉戰役中陣亡,阿方索成為卡斯蒂利亞唯一的繼承人,稱號為阿方索六世,熙德陷入了難堪的境地,他失去了近衛軍統帥的職務,大概出於阿方索六世的支使和安排,1074年他和阿方索的侄女西蒙娜結為夫婦,從而與古老的萊昂王族聯為姻親。但他在宮廷中的處境依然險惡。

1079年,他出使塞維爾摩爾人宮廷,其時正值接任他近衛軍統領的奧多捏斯格拉納達王國進攻塞維爾,熙德捲入這一事件,在塞維爾附近的卡布拉戰役中擊潰格拉納達軍隊,擒獲奧多涅斯,這一勝利導致他進一步遭貶。1080年,熙德因未經阿方索國王的同意,擅自向受國王保護的托萊多伊斯蘭王國發起進攻,引起國王強烈不滿,於次年受流放國外的處分。熙德被迫率領一部分親友和追隨者離開卡斯蒂利亞,到占據薩拉戈薩的摩爾國王的軍隊中效力,歷事穆爾台米德及其繼承人穆爾台米德二世,時間長達10年之久。 他對複雜的西班牙-阿拉伯政治和穆斯林律法及風俗習慣的了解,對他日後攻占瓦倫西亞大有幫助。1082年,他為穆爾台米德出戰,大敗萊里達的摩爾人及其基督教聯軍,聯軍中就有巴塞隆納伯爵。1084年,他擊潰了阿拉貢王國國王桑喬一世·拉米雷斯統帥的基督教大軍,摩爾統治者對他感激萬分,饋贈豐厚,以旌其功。

1086年,北非穆斯林應邀進入西班牙,在薩格拉哈斯 戰役中大破阿方索六世率領的號稱60萬的基督教聯軍,遭此慘敗後,阿方索六世捐棄前嫌,有意重新召回熙德,熙德覲見阿方索六世後,再度返回薩拉戈薩,並未參加事關西班牙基督教生死存亡的對抗穆拉比特王朝的戰爭,而他開始實施一項長期而又複雜的政治謀略,以期達到自己入主富庶的摩爾人的瓦倫西亞王國,首先,他消除巴塞隆納伯爵在瓦倫西亞周圍的影響力,以後逐漸加強對瓦倫西亞統治者卡迪爾的控制,卡迪爾向熙德納貢而求其保護,1092年10月,瓦倫西亞宰相伊本·哈賈夫勾結穆拉比特王朝,發動叛亂弒君,熙德乘機宣布平叛,1094年5月伊本·哈賈夫投降,熙德入主瓦倫西亞,成為征服者,他在名義上受阿方索之命統治瓦倫西亞,事實上是個獨立的君主。1096年熙德將當地的清真寺改建為基督教教堂,並指派一名法國主教哲羅姆管理這個新教區,大批基督教移民聞風而至。後來熙德的長女嫁給阿拉貢王子拉米羅,次女與巴塞隆納伯爵拉蒙·貝倫格爾三世成婚,更突出了他的王者之尊的形象和地位 。

1099年,熙德在瓦倫西亞的一次戰爭中不幸中箭身亡,他死後,他的妻子西蒙娜將其遺體放在馬上,鼓舞軍心。(見《帝國時代2征服者》新版本第六個戰役) 熙德死後,瓦倫西亞又被穆斯林包圍,阿方索雖派兵去援救,但無力派重兵駐守,遂在撤退時,將它付之一炬,1102年5月5日,穆拉比特王朝王朝占領瓦倫西亞直到1238年,熙德的遺體運回卡斯蒂利亞,葬於布爾戈斯附近的聖佩德羅-德卡德尼亞修道院,儼然成為瞻仰中心。

熙德之歌

《熙德之歌》(這部史詩的全名是《我的熙德之歌》。(POEMA DE MIO CID)。“熙德”源於阿拉伯文,是對男子的尊稱。“我的熙德”即“我的主人”或“我的先生”。)是西班牙文學史上最早的一部史詩。它本是一部游唱詩,作者是誰,已無從查考。有的文學史研究家認為是教士所作,有的認為是游唱歌手的作品。盛行於十二世紀的游唱詩均是一些不知姓名的游唱歌手創作的。他們生活貧困,四處飄泊,或在街頭廣場,或在酒肆旅店,或在貴族府第賣藝度日。當時西班牙民眾都不識字,他們為了娛樂,同時,也為了得到一些歷史知識,很愛聽游唱詩人演唱或朗誦。《熙德之歌》是迄今保留最完整的一部游唱詩,寫作時間一般認為在一一四〇—一一五七年之間,全詩長達3700多行,是根據羅德里戈·魯伊·地亞斯的生平事跡經過藝術加工創作的。全詩分三部分(三歌)。

基本內容

第一部分

《熙德之歌》

《熙德之歌》熙德受國王阿方索的派遣,去塞維亞徵收摩爾國王的貢品,回到卡斯蒂利亞,嫉妒他的朝臣誣告他侵吞貢品,引起國王的憤怒,下令流放熙德,限他九日內離開卡斯蒂利亞。熙德不得已率領少數親友和自願與他一起流放的隨從去德卡德尼亞修道院,與在那兒避難的妻子和兩個女兒告別。由於國王下令剝奪了熙德的家產,他和手下人一路上的食宿都成了問題。民眾雖然喜愛他,但國王傳令,嚴禁他們讓熙德的人留宿,誰也不敢違抗王命。為了生存下去,並壯大自己,熙德在限期內離開卡斯蒂利亞國境後,便開始與摩爾人作戰,奪取戰利品。在每次交戰中,熙德總能以少勝多,戰勝強敵,因此,名聲越來越大,許多卡斯蒂利亞和周圍王國的武士都慕名前去投奔。熙德接著和巴塞隆納的伯爵作戰,生擒了伯爵,但三天后,又將他釋放。

第二部分

攻占瓦倫西亞後,熙德從繳獲的眾多戰利品中精選百匹駿馬和其他的珍貴物品派部將阿爾瓦爾·發涅斯去給國王阿方索送禮,請求國王恩準他的妻女去瓦倫西亞團聚。發涅斯完成了使命,將熙德妻女帶回瓦倫西亞。熙德戰勝了侵犯瓦倫西亞的摩洛哥國王的大軍後,再次派發涅斯給國王送去兩百匹良馬。

熙德在歷次戰役中均獲勝,繳獲了許多戰利品,名揚四方,訊息傳到了卡斯蒂利亞,朝臣們均十分敬仰他。這時,朝中有兩個貴族子弟——卡里翁伯爵的後代費爾南多和迭哥貪圖熙德的財物和名聲,央請國王做媒,想娶熙德的兩個女兒。國王答應了,他約熙德在塔霍河畔會面,當眾讚揚了熙德,並寬恕了他。熙德本來不同意將女兒嫁給卡里翁兩公子,但國王已答應,不好推卻,只是不願親自主持婚禮,由國王指定的代表發涅斯主婚。

卡里翁兩公子既貪財又膽怯,熙德手下的人都瞧不起他們,常常嘲弄他們。兩公子懷恨在心,妄圖報復。他們請求將妻子帶回卡里翁,熙德同意,並贈送他們兩柄名劍和許多金銀財物。熙德當時還沒有識破女婿們的陰險用心,但分別時一種不祥的徵兆使他提高了警惕,決定派自己的侄子費萊斯·穆涅斯護送。

第三部分

兩公子早有預謀,當一行人到了科爾佩斯橡樹林時,便命費萊斯·穆涅斯及隨從們先行,他們將自己的妻子剝去外衣,打得昏死過去,然後將她們遺棄在林中,讓野獸吞食。幸虧費萊斯·穆涅斯識破了他們的陰謀,悄悄返回,及時營救了他的兩個堂姐妹。熙德獲悉後,一面派人接回自己的女兒,一面向國王控訴,請他主持公道。國王在當時的京城托萊多(卡斯蒂利亞王國原來建都於布爾戈斯城,1087年遷都托萊多。)召集貴族和著名的法學家,召開御前會議,親自主持庭審。熙德當眾揭露卡里翁兩公子的罪行,並要還了他贈送給他們的財物,最後,向兩公子挑戰決鬥,以報仇雪恥。這時,納瓦拉和阿拉貢兩王國的王子派使者來向熙德的女兒求婚,國王同意她們再嫁。

決鬥在卡里翁進行,結果是熙德手下的三名將士將卡里翁兩公子和他們的兄長擊敗,卡里翁公子一家人承認失敗,熙德終於替自己報了仇。全詩以熙德女兒盛大的婚禮告終。

《熙德之歌》將主人公熙德作為傑出的民族英雄來加以歌頌,這充分反映了人民大眾的感情和願望。眾所周知,自從公元七一一年摩爾人大舉入侵西班牙後,西班牙人民長期遭受異族的侵略、壓迫和統治,西班牙民眾和侵略者摩爾人之間的矛盾成了當時社會的主要矛盾。擺脫異族的欺壓,爭取獨立自由,收復國土,統一祖國是西班牙人民的共同願望。作為一名封建騎士,熙德遠非完美無瑕(如他曾幾次在摩爾國王的軍隊中服役;他也參與過諸侯之間的混戰等),但英勇地抗擊異族入侵,並取得輝煌的戰果這一點畢竟是他一生事跡的主流,因而,人民大眾將他看成英雄,看成是民族解放意願的體現者,從而在人民中間出現諸多關於熙德的傳說。《熙德之歌》的作者融合了這些民間傳說,突出了他英勇戰鬥、抗擊異族入侵、收復國土的一面,將他塑造成反擊侵略者的堅強戰士和體現卡斯蒂利亞人民傳統的忠勇精神的民族英雄。

思想感情

《熙德之歌》在描繪主人公與國王阿方索的關係方面也體現了人民大眾的思想感情。熙德是個忠臣,儘管遭到國王不公正的待遇——將他流放,但他對君王始終忠貞不貳;後來占領了瓦倫西亞,成了實際上的一方之主後,他仍然對阿方索忠心耿耿,俯首稱臣。從歷史的眼光看,熙德的忠誠完全和民眾的願望一致,因為在民眾的眼裡,國王是驅逐異族入侵者、統一祖國的領頭人,只有諸侯藩臣忠於國王,君臣團結,才能戰勝敵人。事實上,卡斯蒂利亞國王阿方索在領導民眾抗擊摩爾人,收復國土方面確實起過積極的作用。因此,他們竭力頌揚忠於國王的臣屬,而對竊據一方,飛揚跋扈的封建貴族則深惡痛絕。另外,以阿爾瓦爾·發涅斯為代表的熙德手下的一大批部屬對熙德的一片忠心,也同樣體現了這種關係。史詩的作者還將忠勇雙全的英雄人物熙德和以卡里翁兩公子為代表的某些封建貴族的醜惡行為進行了鮮明的對比:熙德的忠勇、正直、慷慨、寬宏的性格受到了充分的讚揚,而卡里翁兩公子等人的怯懦貪婪、奸詐殘暴受到了無情的揶揄和揭露。

藝術價值

《熙德之歌》從藝術角度看是一部貫穿著現實主義精神的作品。它不僅描寫人物異常生動真實,具有典型意義,而且還如實地反映了西班牙當時的日常生活、風俗習慣和人們的精神面貌。作品的語言淳樸自然,筆法簡練生動,許多場景,寥寥幾筆,便形象地展示在眼前。例如,關於激烈的戰爭場面的描繪:

人們只見到刀槍在上下飛舞,

許多面盾牌被刺穿,

許多件鎧甲被撕爛,

許多面白旗被血染紅,

許多匹無主的駿馬在狂奔。

摩爾人高呼:“穆罕默德!”

基督徒高呼:“聖雅各!”

又如描述熙德與妻女告別的情景:

美髯公這時伸出雙手,

將一對女兒抱在懷裡,

讓她們緊緊地貼著自己的前胸——

他是多么疼愛她們!

一聲長嘆,兩眼早已淚如泉湧。

“堂娜·希梅娜啊,我的賢妻,

我愛你猶如愛我自己。

我將遠行,你卻留在此地,

生生分離已昭然若揭。

求主和聖母馬利亞同意,

讓我親自辦理女兒的婚事。

願我此生有幸得到長生,

好回來陪伴你——我忠誠的夫人。

這兒我們看到了熙德這個赳赳武夫性格的另一面——對親人無比深沉的愛。

基本特徵

就語言藝術而言,《熙德之歌》作為西班牙文學史上的早期作品,和當代的作品相比,不免顯得有些粗糙。上文已講到,它是游唱詩。游唱詩的寫作是為了進行口頭吟唱,因此,主要要求順口動聽,並不太注意韻律,每行的音節也不固定,有時相差很大。由於演唱沒有固定的場所,聽眾十分龐雜,秩序又不好,演唱者為了將故事的情節交代清楚,常常將某些重要的段落重複吟唱。這都是游唱詩的基本特徵。

歷史意義

《熙德之歌》不但在西班牙文學史上占有極重要的地位,而且從世界文學史上的角度看,也是一部不可忽視的作品。文學史家們常常將它與法國的《羅蘭之歌》(1080)、德國的《尼伯龍根之歌》(1200)並列,統稱為中古歐洲的三大英雄史詩。

![熙德[西班牙歷史人物] 熙德[西班牙歷史人物]](/img/f/81d/nBnauM3XxMjM4czMwQDM0kDN1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL0AzLwAzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)