簡介

盱眙明祖陵

盱眙明祖陵泗州古城為“東南之戶樞,中原之要會”,是兵家必爭之地,今宿遷市泗洪縣為其本州之土。泗州一帶夏商周時曾屬徐國,春秋戰國時期先後屬吳、越、楚,秦屬泗水郡,漢屬臨淮郡與淮陵郡,北魏時屬南徐州,北周末期改稱泗州,治所在今江蘇省宿遷市宿城區鄭樓鄉境內。唐開元二十三年(735年)泗州移治臨淮(今盱眙城北淮河對岸)。2012年7月,經過南京博物院考古所考古發掘,其西南角部分重見天日,並出土了大量文物。

歷史記載

唐代名僧僧伽大師(俗稱泗州和尚)圓寂後歸葬於此。北宋歐陽修曾到此追尋過父親的足跡(其父曾任泗州通判),作《先春亭記》;蘇軾曾多次流連於此,寫下詩文多篇;南宋名將韓世忠曾駐防泗州,保土抗金。 泗州城是遐爾聞名的古城,地處南北要衝,州城規模較大,汴水穿城而入淮,河西為唐時建的臨淮縣城,河東為宋時建的土城,二城由一座汴泗橋相連。明初二城合而為一,砌以磚石。泗州轄境相當於現在的江蘇泗洪、泗陽、宿遷、邳州、漣水、盱眙、淮南、睢寧及安徽泗縣、天長、五河等地。

位置

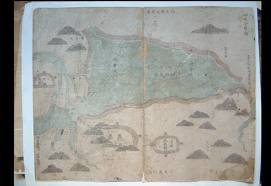

古泗州城的地理位置,清康熙二十七年《泗州志》記載:在州境極南,面臨長淮對盱山,距離盱眙二里;北通清口(現淮安市區),南通鳳陽,東達揚州,西通宿遷和安徽壽縣,為中原地區重要城市。唐代,泗州舊有東西兩座土城,中間隔汴河(通濟渠的一段),有汴泗橋相連。明初,東西二城合二為一,建內、外兩道城牆並更以磚石,周長九里三十步,高二丈五尺,建有城門五座、敵台六座。

經勘查,古泗州城的確切地理位置位於盱眙縣淮河鄉沿河村、城根村一帶(與盱眙縣城隔淮相望,相距約1000米),長2.05公里,寬1.2公里,總面積約2.4平方公里。

歷史發展

泗州古城

泗州古城泗州城地勢低洼,自南宋以來,由於黃河奪泗、奪汴入淮的長期水患,城池經常迫於城危人亡險境。明代,朱明王朝為保其泗州城北祖陵,曾令治黃專家河道總理潘季馴,在今泗洪縣歸仁鎮境內築歸仁堤以攔水,但終究沒阻擋住洶湧的黃河洪水。清康熙十九年(公元1680年),一場特大的洪水終於將繁華的泗州城淹沒於洪澤湖底。後泗州治所遷在盱眙山腳下數十年。清乾隆四十五年(1777年),安徽巡撫閔某上書請裁虹歸泗,建議將泗州州城遷至虹(即今安徽泗縣縣城),又在州東半城(今屬江蘇泗洪)設州判一員。1912年州廢,泗州本土改稱泗縣。1949年4月,泗州本土東部地區與泗陽、宿遷一部合併,新建泗洪縣,隸安徽省,1955年劃歸江蘇。

古泗州始建於1500年前。當年,隋文帝開鑿洛渠,引黃河水,經開封、商丘、靈壁、夏丘至臨淮(今盱眙縣城淮河對岸)入淮。唐開元年間,徙泗州府於臨淮縣。從泗州通過淮河、運河、汴河和長江,可抵南京、開封、洛陽等重要都市,因此,泗州成為重要的交通樞紐和漕運中心,商賈雲集,輜銖喧鬧,輝煌了900多年。

古泗州一帶,夏商周時曾為徐國;春秋戰國時先後分屬吳、越、楚;秦時屬泗水郡;北周時改為泗州,泗州之名即始於此。

從北周(公元557年-581年)改名泗州後,它的州治(不含臨時建治在內)主要有四處。第一處在宿預(宿遷市東南),從泗州設治到唐開元二十三年(公元735年)徙治,歷時160餘年。第二處在臨淮縣(今盱眙淮河鄉境內),開始臨淮縣為泗州附郭縣,宋景德三年(公元1096年)移臨淮縣至徐城驛後,這裡成為泗州州治。從唐開元徙治到清.康熙十九年(公元1680年)州治沉沒,共945年;第三處在盱眙(今盱城境內),從清.康熙十九年至乾隆四十二年(公元1777年)裁虹並泗,歷時97年;第四處在原虹縣(今安徽省泗縣),從乾隆四十二年到民國建元(公元1912年),廢府州制後,改泗州為泗縣,歷時135年。四處州治,以在盱眙境內的時間為最長;在漫長的歷史沿革中,又以明代的泗州為鼎盛。目前,沉睡淮河水下的泗州城即為唐代始建,宋代另建,明代合而為一,更以磚石的泗州城。

建築

由於古泗州城城牆和城內主體建築大多採用大塊條石奠基,上部為明代大磚用糯米汁和石灰混合澆注,因而堅固耐久;加之古城牆體寬,基礎深又經加高填墊,因而,使古泗州城的城牆整體上相對保持較好,雖經歷史上人為多次損壞,斷帶部分較多,但由於城牆較高,牆體寬厚,仍不影響總體形象。

被淹

400多年前,由於黃河奪汴入淮,洪澤湖水位不斷提高,淹沒線上移,泗州城根長期在水中浸泡,甃築的城牆基趾日見崩壞,護城河的水位高於城內。到康熙十九年(1680年),古泗州城終於一夜間被洪水淹沒。

發掘

泗州古城

泗州古城現在,泗州城的故處,大部分已露出河灘,這是200多年洪澤湖淤積所至。古城的絕大部分遺址,專家估計沉埋在淮河邊旗桿灘和城根灘的田園下,和第一山隔河相望。隨著考古發掘的展開,泗州古城將逐步展現在世人的面前。

在江蘇淮安,被洪澤湖水淹沒300多年的明代第一陵明祖陵和被譽為“東方龐貝城”的水下泗州古城,近日經過挖掘修復,日益顯示出其歷史、文化價值,並引起海內外考古、旅遊界人士的廣泛關注。

考古

泗州古城

泗州古城2005年,經過南京大學及中科院考古研究所專家共同對這裡進行了勘測,通過與史書對照,找出了泗州城大部分水下遺址。

根據目前的考古勘測,泗州城的官署、一條貫穿城區的長街道、茶館、店鋪等設施都完好無損。“淹沒泗州城是一個漸進的過程,城內百姓有充裕的撤離時間,因此,我們並不寄希望遺址內還留有文物,但就遺址來看,已經足夠讓世界震撼的了。”

保護

專家已經對泗州城的開發提出了多種方案。美國哈佛基金會建議,在泗州城的舊址上建設縮微景觀,出水部分的遺址用鋼化玻璃密封,讓遺址繼續在水下保存,遊人隔玻璃罩觀賞。

也有專家建議,在開挖的部分四周用隔水牆阻水,全城分成水下、陸上、半水淹等景觀,遊人可在陸上、水下、船上遊覽。

地位

泗州古城

泗州古城被國務院批准為全國重點文物保護單位的湖畔奇陵——明祖陵的陵區精華部分石雕群,比明皇陵、孝陵、十三陵、顯陵更具有鮮明的明代特色,其造型和雕工精緻華麗。近年,由於洪澤湖水位下降和日趨穩定,興於唐代開元盛世、毀於清初康熙年間、被中外考古專家譽為“東方龐貝城”的水下泗州古城的邵公堤、城牆和殘存的街市建築物不時顯現出來,增加了這座神秘水下古城的學術、考古、藝術價值。蜿蜒百里、建於公元200年、被譽為“水上長城”的洪澤湖古大堤,作為古老的有壩引水工程,雖歷經滄桑,但風采依然。

盤點全球知名水下古蹟

| 迄今為止,科學家已經在許多大洋底下陸續發現了大量的文明遺蹟,這些水下遺蹟的建造者擁有著精巧的技術、發達的文明,這些文明很可能因為遭受某些變故,導致其文明歷史無法延續、流傳下來,僅留下片段殘骸沉于海中,做為曾經存在的證據,訴說著史前傳說的片段。 |

| 大西洲| 與那國島水下金字塔| 澎湖虎井海底古城牆| 坎貝灣黃金城| 亞歷山大水下古城| 赫拉克利翁古城| 東坎諾帕斯古城| 亞特利特雅姆古村落| 亞特蘭蒂斯| 帕夫洛彼特里| 科萬帕瑤湖底寺廟| 哈瓦那巨石廢墟| 百慕達海底遺蹟| 丹維奇市| 深滬灣海底古森林| 新喀里多尼亞島| 海底村莊| 姆大陸| 雷姆力亞大陸| 比米尼大牆| 澄江撫仙湖水下古城| 千島湖水下古城| 泗州古城| 哈桑克夫古城| 阿瓦提古文化遺蹟| 的的喀喀湖| 水下長城| 諾亞方舟| 麥坪遺址| 橡樹島| 瓜達維達湖| 戰國船棺 |