河口水文

正文

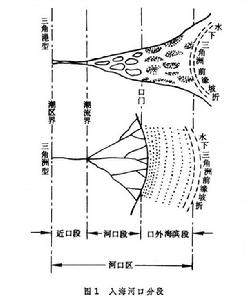

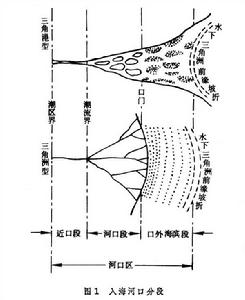

入海河流中徑流與潮流相互作用下的水文現象。河口有廣義、狹義之分,廣義的河口,指海洋動力作用消失的潮區界,至河流動力作用消失的汛期淡水外界之間的區域。狹義的河口,則指枯水季節最大潮流界至洪水季節小潮時海水所至之處,這是河流水動力和海洋水動力相互作用最明顯的地帶。河口一般都有肥沃的三角洲,也是河口水文研究的重點區域。此外,入湖河口、入庫河口和支流河口的水文現象雖也各具特色,但較入海河口要簡單。入海大河口,因水文情況不同一般可分為 3段:①近口段,潮區界與潮流界之間的河段,以河流作用為主;②河口段,潮流界至三角洲近海的水邊線地段,河水與海水相互交匯,勢力相當;③口外海濱,三角洲近海的水邊線至海上沿岸淺灘的外邊界區段,以海洋影響為主。(見河口地貌,圖1)

河口水文

河口水文潮流特徵 當外海潮流進入口外海濱時,潮型和海區潮型一致(如日潮、半日潮、混合潮等),因海區情況不同,出現順時針或逆時針鏇轉流。進入河口後逐漸變為往複流。當鹹潮河段的長度大於潮波波長的1/4,且河道水深變化緩慢,潮波進入河口後,整個漲落潮可分為4個不同階段:①漲潮落潮流。潮流侵入河口之初,水位上升,上層流向仍指向河口,有明顯的異重流。②漲潮漲潮流。隨漲潮水位不斷上升,潮流流速加大,潮流方向指向上游,成為漲潮流。③落潮漲潮流。外海開始落潮,河口水位下降,水面仍向上游傾斜,水流則指向河口。④落潮落潮流。潮流繼續下退,水位下降,水面向下游傾斜,流向指向河口,成為落潮流。

潮流沿河上溯過程中,因受河口平面形態及水道地形的影響,一般均發生潮波變形現象。當河口成喇叭形時,潮差向上游遞增。在特殊地形下,還能形成涌潮。若是一般的水道,潮差則向上游遞減。河口漲潮歷時常比落潮歷時短,越向上游相差越大,高潮間隙越向上游越長。在水道繁雜的多口門河口,潮水四通八達,常發生潮流相匯,稱會潮點。這裡水流緩慢,泥沙大量沉積。

當熱帶氣鏇經過河口或登入時,大風挾帶海水,可發生風暴潮。其時水位急劇上升,狂風、巨浪,使沿岸的城鄉常發生災害。

配圖

河口水文

河口水文