形態特徵

水鼠耳蝠

水鼠耳蝠水鼠耳蝠體形小,但較須鼠耳蝠稍大,前臂長35.5毫米。耳正常,不甚狹長,其外側邊緣顯凹形,外緣有8個皺褶,耳向前折轉不達吻端。耳屏狹長,前緣呈直線形,後緣中間凸,先端鈍圓,其長為耳長之半,基部寬。距細長無距緣膜,不具櫛狀短毛,但有稀少灰白短毛。脛長約為15.2毫米,後足甚發達,其長(連爪)逾脛長之半(6%)。尾較短,尾突不超過2.5毫米。

水鼠耳蝠全身被以木褐色短絨毛,尖端有光澤,較須鼠耳蝠平齊。上體被木褐色短毛。毛基較毛尖的褐色稍淡,下體胸部、腹部、喉部、鼠蹊部、側體均被黑灰色短絨毛,其尖端灰白色,故下體呈灰黑色混雜灰白色。翼膜亦木褐色。

水鼠耳蝠頭骨較小,吻部祖短。腦顱圓而光滑,近額骨部顯著隆起。眶間寬闊,約等於後頭寬之半。聽泡發達,可見明顯的螺旋狀骨迷路。顱骨人字嵴不甚明顯。

水鼠耳蝠上頜犬齒及前臼齒銳利。上頜大前臼齒(Pm )與犬齒之間距離較窄。Pm 緊靠犬齒,稍靠近齒列線。下頜臼齒有小而明顯的原小尖。下頜Pm亦小於Pm,並位於齒列線中。下頜犬齒超出大前臼齒(Pm)之高度。齒式=38。

棲息環境

水鼠耳蝠的棲息場所包括樹洞和木材建築物(木製水樓或房頂棚),垂直海拔為800-1500米,棲息環境除適宜的溫度外,要求黑暗、寂靜、空氣流通,有房梁與木棟橫桿,出入飛行方便等。

生活習性

水鼠耳蝠往往有其它種類共同棲窟,如貴州菊頭蝠、絨毛菊頭蝠、大蹄蝠和中蹄蝠等。通常由幾十隻形成不太大的群,有時20多隻的雌、雄、幼獸棲息在一處。隱蔽地的溫度可達36-38℃。它們白天很少活動,後肢將軀體掛起,有的匍匐而棲,當受到驚動或刺激時,耳殼稍稍豎起,耳尖向後彎曲,母獸即先飛起,幼獸或咬住母獸乳頭,並用爪抓著母獸腹部隨母獸飛出,飛行時發出響亮的叫聲。

當黃昏夜幕降臨(6月-7月)20點左右,水鼠耳蝠從縫隙爬出突然下跌,同時展翅飛行,飛行緩慢而平穩;遇到昆蟲時,可突然轉彎360度。它們在大樹林緣上空、草地,水塘上空貪婪地覓食,食量甚大,食膜翅目或鞘翅目的昆蟲,午夜返回棲息地,用指爪鉤掛實物而爬入隱蔽所縫隙,凌晨3-4點又出來覓食。

分布範圍

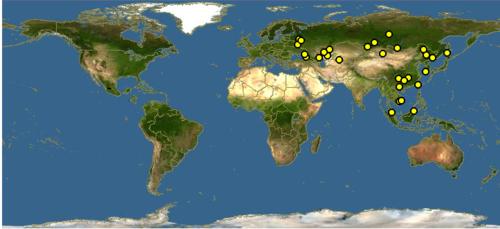

分布於阿爾巴尼亞、安道爾、奧地利、白俄羅斯、比利時、保加利亞、中國、克羅地亞、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、印度、愛爾蘭、義大利、日本、哈薩克斯坦、朝鮮民主主義人民共和國、韓國、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬其頓、摩爾多瓦、黑山、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、俄羅斯聯邦、聖馬利諾、塞爾維亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、烏克蘭、英國。

在中國分布於江蘇、浙江、安徽、江西、福建、海南、四川、雲南、貴州等地。

水鼠耳蝠

水鼠耳蝠繁殖方式

水鼠耳蝠秋季交配,卵子不立刻受精,精細胞保存在雌體輸卵管內到翌年春天,當食物( 昆蟲) 出現時,才進行受精開始卵裂,胚胎髮育。5-7月產仔,每胎1仔,2個月後發育成熟。

亞種分化

| 序號 | 中文名 | 學名 | 命名者與年代 |

| 1 | 水鼠耳蝠指名亞種 | Myotis daubentonii daubentonii | Kuhl, 1817 |

| 2 | 水鼠耳蝠福建亞種 | Myotis daubentonii laniger | Crespon, 1844 |

| 3 | 水鼠耳蝠東北亞種 | Myotis daubentonii loukashkini | Shamel, 1942 |

(資料來源: )

種群現狀

種群分布不零散。該種在其分布區內數量非常多,是許多地方從1950年記錄起種群數量一直保持增長的唯一蝙蝠物種。其種群數量仍呈上升趨勢,而且沒有面臨的主要威脅。

保護級別

列入《世界自然保護聯盟》(IUCN)2008年瀕危物種紅色名錄ver 3.1——無危(LC)。

翼手目百科(二)

| 翼手目是哺乳動物中僅次於齧齒目動物的第二大類群,現生種共有19科185屬962種,除極地和大洋中的一些島嶼外,分布遍於全世界。 |