簡介

殲擊9型截擊機(殲-9戰鬥機)是一種全天候高空高速要地防空截擊機,主要以蘇“逆火”和美 B-1B 超音速轟炸機為主要作戰對象,主要任務為國土防空以轟炸機為主要目標進行截擊。是我國繼殲-8自行研製生產之後又自行設計的戰鬥機,但因當時中國技術落後,耗資巨大及工程量大而被迫停留在設計圖紙上。

該機從1964年提出構想,至1980年全面停止歷時16年。中間由於軍隊及主管部門不斷更改設計要求及文革的衝擊,使該機研製一直無法正常運行。

殲-9戰鬥機研製過程

研製

研製的提出是在1964年,那時因為1963年冬季以來,殲7飛機參加了幾次高空作戰,暴露出它升限留空時間短,高空高速性能差,沒有雷達,高空機動性差等缺陷。

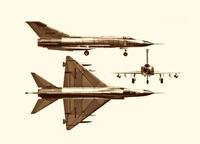

殲-9戰鬥機

殲-9戰鬥機另外,在作戰火力和起飛著陸性能上也有待加強和改善。因此,自1964年初開始,六零一所就開始考慮改進殲7,以滿足高空作戰要求。1964年10月25日,六院在瀋陽六零一所召開了“米格-21和伊爾-28改進改型預備會”。會上,六零一所提出了米格-21的兩種改型方案,一種為雙髮型,另一種為單髮型。前者計畫裝用兩台渦噴7發動機的改進型,飛機氣動外形則參照米格-21飛機,不做大的改變,這一方案發展成了殲8;而後者擬裝六零六所新設計的推力為8,500公斤的加力式渦輪風扇發動機(910),這一方案則發展成了殲9。當時,兩種方案的飛行性能均與美國的F-4B相當,即升限20公里,最大馬赫數2。2,基本航程1,600公里,重量約10噸。

1965年1月12-17日,三機部在北京召開了航空工業企事業單位領導幹部會,會議期間又由段子俊副部長主持召開了新機研製工作座談會,由於擔心新發動機研製周期長,所以會議一致同意以米格-21為原準機搞雙發設計方案,從而確定了殲8的研製方向。但會後又提出“雙25”的單發方案。即一開始六零一所提出的單發方案。

提出初步戰術技術

六零一所在摸透米格-21的同時,對國內外有關技術情況進行了調研,提出了殲8飛機的初步戰術技術要求,並於1965年3月19日上報六院,指導思想是突出高空高速性能,增大航程,提高爬升率和加強火力,性能指標要求是使用升限19-20公里,最大平飛馬赫數2.1-2.2。六零一所構想1967年殲8飛機完成首飛,1970年能小批裝備部隊。

但是到了1965年4月12日,三機部又正式下達“關於開展殲9飛機方案設計”的通知,要求在兩個方面進行方案論證和比較:

1.突出殲擊性能,兼顧截擊作戰和對付低空高速目標,最大馬赫數2.3左右,升限20公里左右,航程要大,作戰半徑大於450公里。

2.突出截擊性能,兼顧殲擊作戰,最大馬赫數2.4-2.5,升限21-22公里,作戰半徑350公里。

飛機總重量控制在14噸左右。

在隨後的時間裡,殲8飛機很快得到了批准,並定下了試製的具體時間表。殲9也取得了一定的進展。六零一所先是進行了殲9氣動布局參數的選擇,選出了4種機翼平面形狀,即前緣後掠50度的後掠翼,前緣後掠57度的三角翼,前緣後掠55度的後掠翼,以及雙前緣後掠角的雙三角翼,並設計了風洞模型。

1966年4月1日,三機部向國防工辦,國防科工委呈報了“殲9飛機設計方案”。國防科工委開會審查了殲9飛機的設計方案,並向軍委呈報了“殲9飛機戰術技術論證報告”。報告提出殲9最大馬赫數2.4,升限20-21公里,最大航程3,000公里,作戰半徑600公里,最大續航時間3小時,最大爬升率180-200米每秒。

對四種機翼平面形狀方案均做出了模型

六零一所對四種機翼平面形狀方案均做出了模型,進行了風洞實驗。其中主要是考慮採用後掠翼還是三角翼,後掠翼和三角翼都是採用前緣後掠的方法來增加機翼的臨界馬赫數。但是如果超音速飛行增加到馬赫數為2.0時,要採用亞音速後掠翼方案就必須使前緣後掠角大於60度,但前緣後掠角過大,翼根結構受力就會惡化,將增加結構重量;另外,低速時空氣動力特性也將惡化,升力下降,阻力增加。故採用大後掠翼很不利,而三角翼則比較適用,不但具有後掠翼所具有的優點,而且比較長的翼根弦長保證了根部結構受力狀況,減輕結構重量,而且還有助於保證飛機的縱向飛行穩定性。所以六零一所淘汰了前三個方案,又把三角翼的前緣後掠角改為55度,稱為殲9IV方案。這是一種正常布局形式的三角翼方案,起動外形上除機頭改為兩側進氣外,其餘均與殲7,殲8相同,類似於超7的早期型,也就是殲7CP的氣動外形,只是尺寸上要大得多。由於這種方案對米格-21的改動並不算很大,所以成功的把握性挺大。

但從1966年第四季度到1967年初,經過風洞實驗發現,殲9IV方案的機動性不夠理想,於是又提出無尾三角翼方案,稱V方案。V方案是兩側進氣的無尾三角翼飛機,前緣後掠角60度,翼面積達62平方米。由於降低了翼載荷,V方案的機動性較好,但升降副翼的剛度和操縱功率問題以及零升力矩帶來的操縱困難卻難以解決。

試飛

然而在此期間,殲8則發展的較為順利。1966年底,六零一所完成了全部圖紙設計工作。8月由一一二廠開始試製兩架原型機,1968年6月,01號原型機總裝完成。12月19日完成首次地面滑行,雖然滑行中前輪擺振嚴重,緊急剎車時左側主輪輪胎爆破。但是殲8仍於1969年7月5日,由試飛員尹玉煥駕駛,在一一二廠完成了首次航線起落試飛,歷時30分鐘,試飛中飛行高度3,000米,速度500公里每小時。

但是隨後“文化大革命”開始,兩機的研製工作也就處於了停頓狀態。

1968年3月,六院召開了“動員落實殲9飛機研製任務”會議,決定採用V方案,並提出力爭1969年“十一”前把殲9送上天,向國慶20周年獻禮。由於V方案一些技術問題難於解決,加上國內生產不正常,V方案一直搞不下去,於是六院指示停止了V方案的試製。

1969年2月3日,六零一所決定抽出部分力量繼續進行殲9飛機的研製。1969年10月10日,航空工業領導小組決定研製殲9,並決定先試製兩側進氣的正常布局三角翼方案,即殲9IV方案。把試製工作安排在了一一二廠,要求1971年底上天。1969年10月30日,三機部和六院軍管會根據實際情況,決定把殲9試製任務定點在一三二廠(成都飛機公司)。

1970年5月4日,六零一所抽出300多人到成都空軍十三航校(後組建成六一一所),從事殲9飛機的試製工作。1970年6月9日,航空工業領導小組在北京開會審查殲9方案,要求“殲9的機動性要好,活動半徑900-1,000公里,重量13噸,使用過載8g,升限25公里,飛行馬赫數2.5。

1970年11月,六院在西安召開廠,所領導幹部會議。空軍領導對正在研製中的殲9又提出了新的要求:“雙25太小,雙28太高,應該是雙26,即最大使用馬赫數2.6,靜升限26公里,最大使用錶速1,300公里每小時”。

選擇方案

根據這一新要求,殲9原有布局均不能滿足,最後選擇了鴨式布局,腹部或兩側進氣的方案。可是工作一段後發現,升限指標太高,發動機性能達不到,殲9飛機的研製工作又可能擱淺。

1975年1月10日,三機部以(75)三院字8號文“關於請求繼續研製殲9飛機的報告”上報國務院,中央軍委。檔案希望對殲9的指標作些調整,即最大馬赫數2.5-2.6,升限23公里,最大爬升率220米每秒,基本航程2,000公里,作戰半徑大於600公里。

1975年2月18日,國務院,中央軍委下達國發(1975)34號文,同意按調整後的指標繼續研製殲9飛機。

1975年12月23日。國家計委,國務院國防工辦以(75)工辦字395號文批准三機部上報的殲9飛機研製實施計畫。同意零批試製5架,1980年首架上天,1983年設計定型。並原則上同意到1983年撥給研製費4億元。

鴨式布局

1976年初。六一一所進一步調整了殲9總體氣動力布局和設計參數,形成殲9VI-II方案,其特點是:鴨式布局,60度三角翼。面積50平方米,鴨翼為55度三角翼,面積2.58平方米,固定安裝角3度,機身長18米,兩側進氣。進氣道為二元可調節多波系混合壓縮式。裝一台910渦扇發動機,地面全加力靜推力12,400公斤。裝205雷達,探測距離60-70公里,跟蹤距離45-52公里。帶兩枚PL-4攔射飛彈,最大有效射程8公里,導引頭截獲距離18公里。

1978年,由於六一一所承擔的殲7大改(即殲7III)的設計發圖工作要求緊迫,殲9的研製工作開始收縮。1980年,為貫徹國家國民經濟調整方針殲9的研製工作即全部中止。機體研製費約2,122萬元。

但殲8的研製工作並沒有停下來。根據最初的戰術技木要求,殲8飛機本來就是全天候的。但殲8擬裝用的交流供電系統和新雷達的研製工作動手較晚,趕不上殲8的研製進度,於是上級決定殲8飛機分兩步設計定型。第一步按直流供電裝測距器的“白天型飛機”定型,第二步再按交流供電裝新雷達的“全天候型飛機”定型。1979年12月31日,航空產品定型委員會同意殲8設計定型,1980年3月2日,中央軍委常規軍工產品定型委員會以(80)軍定字第40號文批准。1986年2月20日。國務院、中央軍委常規軍工產品定型委員會批准殲8白天型飛機生產定型。

殲8 路線

中國在下一代主力殲擊機選擇上,本著務實,求穩的態度,最終選擇了殲8路線。雖然一開始時該方案僅僅是米格-21的簡單放大,性能也並不出眾,但經過後來的不斷改進,在技術指標上具備了三代機的水平,並最終成為了一種成功的殲擊機。而殲9設計思想前衛,在設計性能上無疑是大大超越了殲8方案,但是在研製過程中所遇到的不可逾越的困難屢屢不斷,研製工作很難進行。所以在這個事關祖國命運的重大抉擇上,選擇了殲8這個漸改方案顯然是正確的,而殲9的研製過程中也取得了許多經驗和技術,並在後來成功地運用於殲8的研製開發中。

在此之後,殲8II又經過不斷的改進,形成了今天聞名遐邇的殲8系列重型殲擊機。並作為我國的主力殲擊機,承擔起構架我偉大國土防空圈的重任。

改進需求

實戰的需要

1960年末至1961年春,為了緩解與美國對峙所帶來的巨大壓力,赫魯雪夫向中

國表達了緩和兩國關係的意願,自1959年來一度劍拔弩張的中蘇關係稍見好轉,雖然兩國在1961年秋蘇共召開22大時便因中國反對批判史達林而再度鬧翻並徹底決裂。但對中國空軍而言,這段為時不到一年的“二次蜜月”卻給他們送來了一個極為珍貴的禮物――米格21戰鬥機。

1962年,直接從蘇聯引進的12架米格21戰鬥機開始以“殲擊7型”戰鬥機的編號加入中國空軍服役。而當時它最主要的作戰對象便是憑藉著自己過人的高空性能時常游弋於中國上空的美制U―2型高空偵察機。

應該說,在60年代初期,不要說在中國空軍中,就是以當時的國際標準來衡量,殲7也堪稱是一種性能優良的戰鬥機。但是,從1963年冬季至1964年初,殲7飛機在其參加的一系列高空作戰中陸續暴露出其升限留空時間短、高空高速性能差、沒有雷達和高空機動性差等缺陷。另外,在作戰火力和起飛著陸性能上也有待加強和改善。

實際的作戰需要壓倒一切!剛剛開始嘗試完全獨立自主的中國航空工業立即以米格21為基礎開始著手進行新一代戰機的開發工作。

一波三折的選型過程

自1964年初開始,三機部601所就開始考慮改進殲7,以滿足高空作戰要求。1964年10月25日,六院在瀋陽601所召開了“米格一21和伊爾-28改進改型預備會”。會上,601所提出了米格-21的兩種改型方案:

第一種方案為米格21漸改型:飛機氣動外形則參照米格一21飛機,不做大的改變,同樣採用機頭進氣模式,發動機則由單變雙,裝用兩台渦噴7發動機的改進型。簡單的說,該機就是將米格21的放大版本。

第一種方案則為米格21大改型:飛機的氣動布局做了較大的修改――採用機身兩側進氣模式取代了米格21的機頭進氣模式,以留出機頭空間安排新型機載雷達,發動機則繼續採用單發布局,但是從新選用了606所新設計的推力為8500千克的加力式渦輪風扇發動機――即我們前文提到過的渦扇6型發動機,取代了米格21原有的渦噴7型發動機,以滿足該機飛行性能提高所帶來的動力需要。

從最初的設計指標上看,兩種方案的飛行性能均與美國的F-4B相當,即升限20000米,最大馬赫數2.2,基本航程l600千米,重量約10噸。

1965年1月12―17日,三機部在北京召開了航空工業企事業單位領導幹部會,會議期間又專門由段子俊副部長主持召開了新機研製工作座談會。考慮到當時國際航空業上對於渦扇發動機的研究也是剛剛起步,而我國航空業也僅僅具有仿製和改進蘇式渦噴發動機的經驗,出於新發動機的研製周期可能會因此而延誤的擔心,所以會議一致同意以米格-21為原型機搞雙發設計方案,從而確定了殲8的研製方向。

雖然單純的從技術指標來看,第二種方案無疑具備更大的吸引力。但考慮到我國航空工業直到1967年才基本掌握米格21生產技術的現實,選擇第一套方案無疑更為務實穩妥。

根據最初的決定,601所按照原本提出的第一方案,在摸透米格-21的同時,對國內外有關技術情況進行了調研,提出了殲8飛機的初步戰術技術要求,並於1965年3月19日上報六院。

作為米格21的直接改進型,該方案的指導思想主要是根據米格21在實戰中暴露出來的不足進行多種極富針對性的改進――突出高空高速性能,增大航程,提高爬升率和加強火力。

具體的性能指標要求是

1、使用升限19000~20000米

2、最大平飛馬赫數2.1~2.2。

601所構想1967年殲8飛機完成首飛,1970年能小批裝備部隊。在隨後的時間裡,殲8飛機很快得到了批准,並定下了試製的具體時間表。

雖然已經選定了殲8方案,但考慮技術儲備的需要,同時也是顧及到為部隊提供另外一種可能的選擇。三機部決定在進行殲8戰機研製的同時,在小範圍內開展對於新型單發戰鬥機、渦扇發動機和中程空空飛彈的技術論證工作。

1965年4月12日,三機部正式向601所下達了《關於開展殲9飛機方案設計》的通知,要求在兩個方面進行方案論證和比較,從中選一作為殲9結局。

殲9的最終定稿

1、突出殲擊性能,兼顧截擊作戰和對付低空高速目標,最大馬赫數2.3左右,升限20000米左右,航程要大,作戰半徑大於450千米。

2、突出截擊性能,兼顧殲擊作戰,最大馬赫數2.4~2.5,升限21~22千米,作戰半徑350千米。

飛機總重量則要求控制在14噸左右。

1966年4月1日,三機部向國防工辦,國防科工委呈報了《殲9飛機設計方案》。國防科工委開會審查了殲9飛機的設計方案,並向軍委呈報了《殲9飛機戰術技術論證報告》。中央軍委在審查了兩個方案後,最終決定按第一方案研製殲9飛機,並在設計指標上進行了一定的改動:最大馬赫數2.4,升限21000米,最大爬升率200米/秒,最大航程3000千米,作戰半徑600千米,續航時間3小時。

艱難跋涉

如前文所述,殲9在設計之初便被設定為米格21的大改型,在技術繼承性上明顯要低於採用“漸改”方案的殲8,這在提升飛機性能的同時也大大的增加了該機的研製難度,更為不利的是,在殲9的研製過程中,軍方的性能要求一改再改,迫使研發部門不得不一再的修改設計方案,對殲9的正常研發造成了極為不利的影響。

根據殲9的最初研製要求

1965年起,601開始進行殲9氣動布局參數的選擇,選出了4種機翼平面形狀,即:

1、前緣後掠50度的後掠翼

2、後掠57度的三角翼

3、前緣後掠55度的後掠翼

4、以及雙前緣後掠角的雙三角翼

601所對四種機翼平面形狀方案均做出了模型,進行了風洞實驗。

其中主要是考慮採用後掠翼還是三角翼,後掠翼和三角翼都是採用前緣後掠的方法來增加機翼的臨界馬赫數。但是如果超音速飛行增加到馬赫數為2.0時,要採用亞音速後掠翼方案就必須使前緣後掠角大於60。,但前緣後掠角過大,翼根結構受力就會惡化,將增加結構重量;另外,低速時空氣動力特性也將惡化,升力下降,阻力增加,將直接影響到戰機的機動能力,故採用大後掠翼很不利。而三角翼則比較適用,不但具有後掠翼所具有的優點,而且比較長的翼根弦長保證了根部結構受力狀況,減輕結構重量,還有助於保證飛機的縱向飛行穩定性。所以601所淘汰了前三個方案,又把三角翼的前緣後掠角改為55度,稱為殲9IV方案。

殲9 IV方案

是一種正常布局形式的三角翼方案,外形上除機頭改為兩側進氣外,其餘均與殲7、殲8相同,類似於FC―1的早期型――殲7CP的氣動外形,只是尺寸上要大得多。可以看作是米格21的兩側進氣放大型,由於這種方案對米格―21的改動並不算很大,所以成功的把握性挺大。

但從1966年第四季度到1967年初,經過風洞實驗發現,殲9IV方案的機動性不夠理想,於是又提出無尾三角翼方案,稱V方案。V方案是兩側進氣的無尾三角翼飛機,外形上和聞名遐邇的法國“幻影”系列戰機頗有幾分相似,該機採用前緣後掠角60度的三角翼,翼面積達62平方米。由於機翼面積極大,翼載荷相應降低,V方案的機動性較IV方案相比有了明顯的提升,但升降副翼的剛度和操縱功率問題以及零升力矩帶來的操縱困難卻難以解決。

殲9直接競爭對手

在此期間,作為殲9直接競爭對手的殲8則發展的較為順利。1966年底,601所完成了全部圖紙設計工作。8月由112廠開始試製兩架原型機,1968年6月,殲8戰鬥機的01號原型機總裝完成。12月19日完成首次地面滑行,雖然滑行中前輪擺振嚴重,緊急剎車時左側主輪輪胎爆破。但是殲8仍於1969年7月5日由試飛員尹玉煥駕駛,在112廠完成了首次航線起落試飛,歷時30分鐘,試飛中飛行高度3000米,速度500千米/小時。

向國慶20周年獻禮

隨著“文化大革命”干擾,兩機的研製工作相繼陷入了停頓狀態。

1968年3月,六院召開了“動員落實殲9飛機研製任務”會議,決定採用V方案,並提出力爭1969年“十一”國慶20周年前把殲9送上天,向國慶20周年獻禮。由於V方案一些技術問題難以解決,加上國內生產受運動衝擊不能正常進行,V方案一直搞不下去,於是六院指示停止了V方案的試製。

1969年2月3日,601所決定抽出部分力量繼續進行殲9飛機的研製。1969年10月10日,航空工業領導小組決定繼續研製殲9,並決定先試製兩側進氣的正常布局三角翼方案,即殲9IV方案,並把試製工作安排在了112廠(沈飛),要求1971年底上天。

由於當時112廠正全力恢復進行殲8的研製工作,1969年10月30日,三機部和六院軍管會根據實際情況,決定把殲9試製任務定點在132廠(成都飛機公司)。

世界上還沒有一種戰鬥機是採用了鴨式布局

1970年5月4日,601所抽出300多人到成都空軍13航校(後組建成611所),從事殲9飛機的試製工作。

1970年6月9日,航空工業領導小組在北京專門開會審查殲9方案,對殲9的性能指標提出了更高的要求:活動半徑900~1000千米,重量13噸,使用過載8g,升限25000米,飛行馬赫數2.5。即通常所說的“雙二五”方案。

1970年11月,六院在西安召開廠、所領導幹部會議。空軍領導對正在研製中的殲9又提出了新的要求:“雙25太小,雙28太高,應該是雙26,即最大使用馬赫數2.6,靜升限26千米”。

殲9原有布局均不能滿足這一新要求,不得不再次對氣動布局進行重新設計。

經過反覆的設計―選擇―評定―淘汰過程後,我國設計人員最終為殲9選擇了鴨式布局,腹部或兩側進氣的方案,稱之為殲9VI方案。

這是一次大膽的嘗試,要知道,世界上第一種採用鴨式布局的實用型戰鬥機――瑞典的Saab―37雷式戰鬥機,是在1971年才真正服役的。也就是說,在我國選定殲9VI方案的時候,世界上還沒有一種戰鬥機是採用了鴨式布局的。

航空科研人員的創新精神

殲9VI方案充分體現了我國航空科研人員的創新精神。但同時,設計方案的一改再改也折射出了我國航空工業在早期探索過程中的盲目與躁動!

雖然解決了氣動布局的問題,但是,在殲9VI方案運作一段時間後發現,“雙二六”標準確定的升限指標仍然太高,選用的渦扇6發動機性能無法達到要求,殲9飛機的研製工作因此再一次面臨擱淺的境地。

1975年1月10日,三機部以(75)三院字8號文《關於請求繼續研製殲9飛機的報告》上報國務院、中央軍委。檔案希望對殲9的指標作適當的下調,即最大馬赫數保持2.5~2.6,升限降為23000米,最大爬升率220米/秒,基本航程2000千米,作戰半徑大於600千米。

2月18日,在當時主持國務院工作的鄧小平同志的親自干預下,國務院、中央軍委下達國發(1975)34號文,同意按調整後的指標繼續研製殲9飛機。

1975年12月23日,國家計委、國務院國防工辦以(75)工辦字395號文批准三機部上報的殲9飛機研製實施計畫。同意零批試製5架,1980年首架上天,1983年設計定型,並原則上同意到1983年撥給研製費4億元。

1976年初,611所在殲9VI方案的基礎上進一步調整了殲9總體氣動力布局和設計參數,形成殲9VI―Ⅱ方案。

該方案的主要特點

1、氣動布局:該機保持了殲9VI的鴨式布局設計,主翼為60度三角翼,機翼面積50平方米,鴨翼為55度三角翼,固定安裝角3度面積2.58平方米。

2、進氣方式:採用兩側進氣,進氣道為二元可調節多波系混合壓縮式。

3、發動機:裝一台渦扇6發動機,地面全加力靜推力12400千克。

4、雷達系統:該機裝一部205雷達,探測距離60~70千米,跟蹤距離45~52千米。

5、主要武器:4枚PL-4攔射飛彈,該飛彈按導引頭不同分為兩種型號――半主動雷達型PL-4A,最大射程18千米,被動紅外型PL-4B,最大有效射程8千米。

從這些最終設計指標來看,殲9已經具備了和F―14等早期第三代戰機正面抗衡的能力。某種意義上,殲9VI―Ⅱ可以稱之為我國自主開發的第一種達到了國際第三代噴氣式戰鬥機標準的國產戰機。

力有未逮

雖然殲9VI―Ⅱ方案的提出解決了長期困擾該機的氣動布局問題,但從當時我國噴氣式戰機的實際開發能力來看,殲9的一系列方案,尤其是殲9VI―Ⅱ方案的設計思想實在是太過前衛,雖然殲9VI―Ⅱ在各種性能指標上無疑是大大超越了和它“同父異母”殲8方案,但是在研製過程中所遇到的不可逾越的困難層出不窮,研製工作進展緩慢,舉步維艱。

1978年,由於611所承擔的殲7大改(即殲7Ⅲ)的設計發圖工作要求緊迫,殲9的研製工作開始收縮。1980年,為貫徹國家國民經濟調整方針,殲9的研製工作即全部中止,前後投入的研製費約2122萬元。殲9,如同後來的強6一樣,最終在中國的航空發展史上劃上了一個並不圓滿的句號。

反思和體會

殲-9留下了什麼?首先,通過殲-9的發展歷程,鍛鍊和壯大了科技隊伍。其次,成都飛機設計所形成了一個團結、努力奮鬥、齊心協力去完成任務的作風。有這種好作風、好精神,我相信他們今後一定會創造更輝煌的成果。再則,開發了不少可供飛機設計的技術儲備。如無尾加前翼的氣動布局,是後來贏得新機定點的資本之一;計算機的廣泛套用,為設計新機和計算機軟體包的推廣套用競標中取勝。此外,還有結構、新工藝、系統、設備以及發動機安裝等多方面的新技術可供用於特定的新機設計。通過方案的反覆更改設計,試驗和打樣,充實地完善了飛機設計所新機設計工作的程式和規章制度,提高了工作效率,更利於新人的培養提高。

作為型號,殲-9飛機雖然下馬了,但在課題研究方面卻取得了長足進展,取得了一批有價值的科研成果。如攔射攻擊的火控系統模擬試驗研究,氣動補償空速管的研究,掛架投放試驗研究,炮口消焰裝置的研究,機身整體油箱整體壁板的研究,尤其是對無尾鴨式氣動布局風洞試驗研究更是取得了可喜的進展。從1970年9月第一次吹風到1982年,所在殲-9鴨式布局研究方面,共進行了近萬次風洞試驗,取得了大量的數據,編寫了數十本研究報告,為後來所承擔的新型殲擊機的研製奠定了堅實的基礎。所研製的新型殲擊機,起點高、技術新、不僅採用了無尾鴨式腹部進氣的先進氣動布局、先進的飛行控制系統、先進的綜合航空電子系統、複合材料、計算機輔助設計/製造等先進技術,而且建成了國內一流水平的試驗室(如動態模擬綜合的航空電子試驗室、飛控鐵鳥台等)及試驗設備。通過新型殲擊機的研製,不僅研製成功了性能先進的新型殲擊機,建成了具有研製新型殲擊機的試驗設施及技術手段,同時培養鍛鍊出了一支掌握這種先進飛機設計、試驗技術的高素質的科技隊伍。看到這一切使我倍感欣慰。可以說沒有殲-9的研製,也就不可能有六一一所承擔的新型殲擊機的研製成功。老子曰:"禍兮福所倚,福兮禍所伏。"作為型號研製的殲-9是夭折了,但殲-9的夭折中孕育著新型殲擊機的成功。"失之東隅,收之桑榆"、"失敗乃成功之母",非此之謂歟!

推測性能

機身長:18米

重量:13噸,

面積:2.58平方米

使用過載:8g,

飛行馬赫數:2.5M

升限:23000---25000米

作戰半徑:900~1000千米

進氣方式:採用兩側進氣,進氣道為二元可調節多波系混合壓縮式。

發動機:裝一台渦扇6發動機,地面全加力靜推力12400千克。

雷達系統:該機裝一部205雷達,探測距離60~70千米,跟蹤距離45~52千米。

主要武器:4枚PL-4攔射飛彈,該飛彈按導引頭不同分為兩種型號――半主動雷達型PL-4A,最大射程18千米,被動紅外型PL-4B,最大有效射程8千米。

中國戰鬥機

中國IDF戰鬥機 | 中國LFC-16輕型高敏捷性戰鬥機 | 中國LFC16戰鬥機 | 中國東風113戰鬥機 | 中國雙座型戰鬥機 | 中國安-72運輸戰鬥機 | 中國戰鬥機殲-X | 中國殲-13戰鬥機 | 中國殲-5戰鬥機 | 中國殲-6系列戰鬥機 | 中國殲-7輕型超音速戰鬥機 | 中國殲-8戰鬥機 | 中國殲-8系列戰鬥機 | 中國殲-9戰鬥機 | 中國蘇-30戰鬥機 | 中國殲-7戰鬥機 | 殲-12戰鬥機 | 殲-7FS戰鬥機 | 殲-8IIM戰鬥機 | 殲-8高空高速戰鬥機 | 殲-9戰鬥機 | 殲-5戰鬥機