戰爭經過

赤眉軍

赤眉軍新莽地皇四年(漢更始元年,23年)九月,在綠林農民起義戰爭中,以綠林軍為主體的漢更始軍及各部反莽勢力攻破長安(今陝西西安市西北),推翻王莽政權的作戰。

昆陽之戰後,更始軍已占領江(長江)河(黃河)間從洛陽以南至湖北中部一帶的廣大地區。東方赤眉軍控制著濮陽(今河南濮陽西南)、陳留(今河南開封市東南)地區,河北及其它地區的義軍亦在發展,王莽所能直接控制的只有長安至洛陽一線。據此,更始軍於是年八月分兵擴大戰果,由定國上公王匡率主力北攻洛陽;西屏大將軍申屠建、丞相司直李松率輕騎西取武關(今陝西丹鳳東南);直搗王莽政權統治的心臟關中(指函谷關以西地區)。由於王莽兵力虛弱,兩路兵馬均進展神速。尤其是西進一路,當進抵武關附近時,已有析(今河南西峽)人鄧曄、於匡起兵回響,先行攻占武關、湖縣(今陝西潼關東)等地,並擊敗王莽作最後掙扎所拜的九虎將軍於華陰(今陝西華陰東)回溪(位於今陝西華陰境,俗稱回坑)。李松率2000餘人抵湖後與鄧曄會合,並力進攻京師倉(位於今陝西華陰北)未克,遂遣偏將軍韓臣西攻新豐(今陝西臨潼東北)王莽波水將軍竇融。竇融敗退。韓臣率部追擊到長安的長門宮。鄧曄以原王莽弘農掾王憲為校尉,率數萬人,北渡渭水,推進到頻陽(今陝西蒲城西南);李松、鄧曄則率部抵達華陰。更始軍的發展,使三輔的地方官吏紛紛望風歸降,許多人假稱漢將,聚眾起兵。更始軍尚未抵達長安城,城下已兵眾雲集,皆欲爭先入城,建立首功。王莽效法秦二世,將京城各牢獄囚徒組織成軍,但囚徒一過渭橋,即各自逃散。九月初一,攻城之兵已從東北宣平門擁入長安,擊斃王莽大司徒王邯。城內莽軍只剩王邑、王林、王巡等分別率部抵抗。三日,由於百姓縱火焚燒宮室,王莽被迫避於未央宮的漸台(未央宮中漸台有二,其一在太液池中,另一在滄池中)上,王邑等亦因士卒傷亡殆盡,退守漸台。義軍及民眾將王莽等重軍包圍。混戰中,王邑等人相繼喪命,王莽被商人杜吳擊殺。六日,更始軍申屠建、李松、鄧曄等進入長安,傳王莽首級於更始帝劉玄。是時,更始軍北上一路亦順利攻克洛陽。同年十月,更始帝北都洛陽,次年二月,遷部長安。綠林軍經過長期艱苦鬥爭,終於推翻新莽政權。

歷史背景

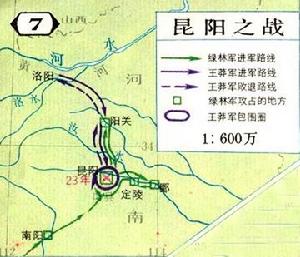

昆陽之戰

昆陽之戰敲響新莽王朝的喪鐘

昆陽之戰,爆發於更始元年(23年),它是綠林起義軍推翻王莽政權的一次戰略性決戰,也是中國歷史上以少勝多的一個典型戰例。在這次決戰中,劉秀等人領導的農民起義軍,以大無畏的勇敢精神和靈活機動的戰法,一舉全殲王莽軍的主力,撞響了新莽王朝徹底覆滅的喪鐘。它在歷史上具有一定的進步意義。

西漢末年,政治腐朽,經濟凋敝,民不聊生,危機四起。

外戚王莽利用這一形勢,玩弄權術,奪取政權,建立新朝。但王莽上台後“托古改制”的做法,不僅沒有使情況有所起色,反而導致階級矛盾更趨激化。廣大民眾在忍無可忍的情況下,紛紛揭竿而起,以武力反抗新莽的統治。一時間起義烈火燃遍黃河南北和江漢地區,新莽王朝完全處於眾叛親離、風雨飄搖的境地。

在當時的眾多農民起義軍隊伍中,尤以綠林、赤眉兩支聲勢最為浩大。他們在軍事上不斷打擊新莽勢力,逐漸向王莽統治腹心地區推進。新莽王朝不甘心退出歷史舞台,拚湊力量進行垂死的掙扎,農民起義於是進入了最後進攻階段。昆陽之戰正是這一歷史背景下的產物。

戰爭評析

昆陽之戰,是綠林、赤眉起義中的決定性一戰。它聚殲了王莽賴以維持統治的軍隊主力,為起義軍勝利進軍洛陽、長安,最終推翻新莽統治創造了有利的條件。

在昆陽之戰中,王莽軍的兵力有42萬人,而更始起義軍守城和外援的總兵力加在一起也不過2萬人。然而在兵力對比如此懸殊的情況下,起義軍竟能取得全殲敵人的輝煌勝利,這決不是偶然的。歸結其要旨,大約有這么幾條:政治上反抗王莽暴政統治,符合廣大民眾的願望和要求,因而得到民眾的擁護和支持,這是昆陽之戰中起義軍取勝的深厚政治根源。軍事上,起義軍實施了堅守昆陽,牽制敵人,調集兵力,積極反攻的正確做法,嚴重遲滯了王邑軍的行動,消耗了它的實力,牢牢地掌握了戰場攻守的主動權。在作戰指導的具體運用方面,起義軍敢於拼殺,士氣高昂,又善於利用敵軍的弱點,攻心打擊和軍事進攻雙管齊下,摧毀敵人的戰鬥意志,積小勝為大勝;並且能夠把握戰機,選擇敵軍指揮部為首要進攻目標,將其一舉搗掉,使得敵軍陷於群龍無首的境地,最終難以逃脫失敗的命運。

秦漢戰爭列表

| 垓下之戰 | 定襄北之戰 | 杜陵之戰 | 段會宗安輯烏孫之戰 | 東漢攻公孫述之戰 | 第二次河西之戰 | 東漢與西域各國的戰爭 | 東漢平隴西之戰 | 東漢與匈奴的戰爭 | 東漢統一關東之戰 | 東漢與羌的戰爭 | 東漢統一戰爭 | 范明友擊烏桓之戰 | 浮沮井、匈河水之役 | 攻大宛之戰 | 更始軍破長安之戰 | 廣武、晉陽之戰 |廣宗之戰 | 關市下之戰 | 廣都、成都之戰 | 霍去病擊左賢王之戰 | 華陰之戰 | 黃巾農民起義 | 漢平劉興居之戰 | 漢武帝後期農民起義 |七國之亂 | 漢平陳豨之戰 | 河西之戰 | 漢平東越之戰 | 漢平南越之戰 | 漢平諸呂之亂 | 下邑之戰 | 西漢與南越、閩越的戰爭 | 戲之戰 | 項羽、劉邦滅秦之戰 | 匈奴擊烏桓之戰 | 下曲陽之戰 | 匈奴爭奪漢車師屯田之戰 | 匈奴五單于爭位戰 | 西漢與匈奴戰爭| 崤底之戰 | 西漢三路擊匈奴之戰 | 雲杜之戰 | 宜陽之戰 |