簡介

曇石山文化遺址

曇石山文化遺址概述

曇石山文化遺址

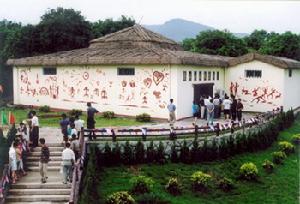

曇石山文化遺址曇石山文化遺址自1954年發現以來經過8次考古發掘,發掘面積達2000平方米,幾乎是由當時人們丟棄的蛤蜊殼、貝殼、螺殼堆積起來的,有的地方厚3米左右,所以又稱“貝丘遺址”。曇石山文化遺址目前仍有三分之二尚未挖掘,待全部建成後,其規模將超過半坡遺址、河姆渡遺址。曇石山遺址博物館位於福州城西24公里處的閩侯縣甘蔗鎮,距省會福州僅20公里,占地42.5畝,是福建省第一座大型考古遺址博物苑,它將曇石山第八次考古遺址現場保護並直接展示給觀眾,真實生動地反映出原始社會晚期閩人先祖生產、生活和墓葬的狀況。

博物館內展出1954年以來曇石山遺址八次考古發掘的珍貴文物和圖片資料,是福建省原始社會曇石山人勞動生息的縮影;黃土文化展覽廳,展現奴隸社會先秦閩族精美的仿銅印紋陶器和豐富多彩的歷史文化;考古遺址廳,第八次發掘的30餘座墓葬、陶窯和壕溝等考古遺蹟和文物按原貌展出,讓觀眾有親臨考古現場之感。

歷史沿革

曇石山文化遺址

曇石山文化遺址從1954年起,遺址進行了8次面積不等的考古發掘,總面積近2000平方米,出土可復原的器物約2000餘件,另有墓葬、陶窯、壕溝等。“中華第一燈”、曇石山人顴骨、原始瓷器、提線陶簋、殉葬男奴、陶釜等文物堪稱“中華之最”。

2004年,曇石山文化遺址保護和博物館建設工程全面啟動,總投資近7000萬元。按規劃與方案要求,曇石山遺址博物館建設,以突出反映地域和海洋特色的曇石山文化為主題。屆時,曇石山博物館將建成一個占地108畝、建築面積達6010平方米,融博物館、考古現場和遺址公園為一體的展示園區。遊客可沿著閩江,從閩江入海口的馬尾船政文化到福州的三坊七巷,再到曇石山,用一天時間就可以參觀福州的三張“金名片”,了解福州乃至福建史前歷史到近代歷史發展演變過程。

曇石山文化遺址,2001年被國務院公布為國家第五批文物保護單位,2003年被福建省委、省政府列為“福建第一文化旅遊品牌”。2004年,江澤民同志為曇石山遺址作“曇石山文化遺址”的題字。

中華之最

曇石山文化遺址

曇石山文化遺址中華第一燈。在125號墓葬中,出土時,陶燈放在墓主人頭頂,類似北京十三陵定陵中的“長明燈”,四五千年前的曇石山人使用如此精美的陶燈,堪稱“中華第一燈”。

曇石山人顴骨。137號墓主人為25歲左右的年輕女性,其中左側顴骨分為上下兩部分,下方顴骨塊被稱為“日本人骨”,現在日本人大部分有這塊顴骨。可以證明,日本文化不僅受到中國文化的影響,連日本人種也有可能要追溯到曇石山人。

中國最早的上釉技術。在遺址殉狗坑旁的夯土祭祀台上,出土了一件原始瓷罐和四件原始瓷器。這些原始瓷器距今3000多年,都施有青綠色釉,是中國最早的上釉技術。

提線陶簋。在131號夫妻合葬墓中出土了11件陶簋,其中一件陶簋口沿造型為中國罕見。

豎立坑中的殉葬男奴。在奴隸陪葬坑中,殉葬的男奴豎立坑中,粗壯的大腿骨和腳趾清晰可辨,顯然是活埋時掙扎所致,反映了3000年前奴隸殉葬的殘酷。

18件陶釜。陶釜相當於現代的砂鍋。在131號夫婦合葬墓底下,發現了大小陶釜18件,在這全國新石器時代墓葬中絕無僅有,以此追溯沿江靠海的福州人有愛喝湯的飲食文化。

結構內容

曇石山文化遺址

曇石山文化遺址館內的二樓擺列著各種出土的文物,有千餘件,是大量的石器、骨器、陶器,以及豬、狗、牛、虎、鹿等獸骨,還有大量的貝殼。在這裡值得一提的是兩樣東西:貝殼和陶釜。那些貝殼,在聽過4500年前江濤海嘯的貝殼就是先民生活的見證。他們過的是漁獵生活,他們以江海交匯處的豐富的水生物為生活的資源。不難想像,在那種洪荒的年代裡,他們真是有福,他們有時連石器都不用打磨,只需就大牡蠣殼做些加工,就能得到各種生活工具。

陶釜,可以說就是現代沙鍋的祖先。這些墓葬里大大小小的陶釜就是他們生前飲食習慣的再現:燉、煲、煮,湯水是重要的飲食內容。曇石山人鄰江濱海,那時就明白河鮮、海鮮不宜同煮,要分門別類地清燉才各有口味。這才驚詫發現,福建人好煲湯、喜美食的習慣原源於此。

緊連著二層文物陳列區的,是考古現場。僅幾步之遙,卻讓我們仿佛邁進了四五千年前的時光。這裡有18座墓葬、2條壕溝、5座陶窯和上層的奴隸殉葬坑、殉狗坑,還有大量出土的文物。

曇石山文化遺址

曇石山文化遺址撇開沉重的歷史話題不說,最有趣的應該是四千多年前那個殉狗坑。在沒去看之前,就一直想像四千多年前的狗會與現在的有什麼不同。在現場,可以見到狗的骨架保存得非常完美,側躺的姿勢也相當優雅,以現在家狗的身材來衡量,這坑裡的應該算是只小狗,只是為什麼狗的前後雙腿各自交集在一起?—這是只被活埋的狗,狗主人過世的時候,狗是被綁而活埋的。然而,在這個坑裡,見不到狗被活埋時掙扎的痕跡,因為骨架以及躺臥的姿勢是那樣的平靜和優雅,仿佛心甘情願追隨主人而去。俗話狗通人性,看來,即使是在四千多年前也不例外。從另一個角度去思考,四千多年前,祖先就懂得馴養寵物,享受生活,這不得不讓現代的我們大為驚嘆。

繞曇石山文化遺址一圈花不了兩個小時,卻能深切感受了四五千年閩文化的淵源,這些已經陳列的出來的只是曇古山遺址的一部分,只是葬墓區,還有三分之二沒有發掘,如居住區,生活區,完整的曇石山文化應該包括這些,而這些還在沉睡著的三之二,就在腳下。如果這些完整的先秦閩族文化的神秘面紗被揭開,其規模將有望超過半坡遺址、河姆渡遺址。

重要意義

曇石山文化遺址

曇石山文化遺址一走進曇石山遺址博物館,就可以看到這樣一句話:“福建文明從這裡開始”。這句話,正是曇石山文化的最好寫照。曇石山文化距今四五千年,以閩侯曇石山遺址為代表,以閩江中下游為中心,連線閩台兩省,是福建古文化和海洋文化的搖籃。

曇石山遺址是中國東南沿海地區最早被命名、最具代表性的原始社會晚期文化——“曇石山文化”的命名地,也是福建省唯一經過多次正式考古發掘、積累資料最豐富、開展研究最多、並得到國內外公認的考古學文化的研究基地,在福建史前文化的學術研究中獨占鰲頭。