歷史源流

斗方、楹聯與橫批春貼

斗方、楹聯與橫批春貼春貼,起源於桃符。桃符,周代懸掛在大門兩旁的長方形桃木板。據《後漢書、禮儀志》說,桃符長六寸,寬三寸,桃木板上書神荼、鬱壘二神。正月一日,造桃符著戶,名仙木,百鬼所畏。所以,清代《燕京時歲記》上說:春聯者,即桃符也。

五代時,西蜀的宮廷里,有人在桃符上提寫聯語。據《宋史、蜀世家》說:後蜀主孟昶令學士章遜題桃木板,以其非工,自命筆題云:新年納餘慶,嘉節號長春,這便是第一副春聯。直到宋代,春聯仍稱桃符。王安石的詩中就有千門萬戶幢幢日,總把新桃換舊符之句。宋代,桃符由桃木板改為紙張,叫春貼紙。

明代,桃符才改稱春聯。明代陳雲瞻《簪雲樓雜話》中載:“春聯之設,自明太祖始。帝都金陵,除夕前忽傳旨:公卿士庶家門口須加春聯一幅帝微行時出現。”朱元璋不僅親自微服出城,觀賞笑樂,他還親自題春聯。他經過一戶人家,見門上不曾貼春聯,便去詢問,知道這是一家閹豬的,還未請人代寫。朱元璋就特地為那閹豬人寫了“雙手劈開生死路,一刀割斷是非根”的春聯。聯意貼切、幽默。經明太祖這一提倡,此後春聯便沿習成為習俗,一直流傳至今。

各地春貼

年畫與褪色的春聯

年畫與褪色的春聯中國

春貼源於中國,其起源可以分為三方面:宜春帖、桃符、延祥詩。宜春帖,是春貼的起源之一,又名春書,在南北朝時已經出現,是人們祈求招祥納福的物品,是於立春日用色紙剪成宜春二字,張貼在門柱上,也有一些是寫成單句的其他吉祥話,貼於門楣上。南朝梁宗懍所著的《荊楚歲時記》載,當時立春日湘、鄂兩地人們除了用彩色的綢布剪成燕子的形狀戴在頭上外,還要寫“宜春”二個字貼在家中,即宜春帖,又稱春帖。唐朝孫思邈的《千金玉令》也有提到人們於立春時張貼宜春帖。由於立春與春節接近,而宜春帖的形式又與現在的春條、橫批相似,一些學者認為現在的春條、橫批是直接源自宜春帖,只是名稱不同。

桃符,是春貼的另一個起源。桃符是民間於春節時用桃木板畫上神荼、郁櫑二神驅避鬼怪的物品,古代傳說東海度朔山有大桃樹,桃樹下有主管萬鬼的神荼和郁櫑,遇作祟的鬼就會把它捆起來餵老虎。後來人們在桃符上寫上一些吉祥語句,在唐朝時,楹聯開始出現。《敦煌遺書》就記載了一些楹聯 ,帶有吉祥寓意,部份學者,認為這是最早的楹聯,如敦煌研究院研究員譚蟬雪於《文史知識》1991年4月一篇題為《最早的楹聯》的文章里提出這種說法,但直至現在仍未有實質證據證明這些對仗的句子是楹聯或春聯。到了五代的時候,蜀主孟昶親自在桃符上題了“新年納餘慶,佳節賀長春”一聯,一般人都把它看做是最早的春聯。

現代倒貼福字斗方

現代倒貼福字斗方延祥詩,是春貼來源之一,又稱春帖子、春帖子詞、帖子詞,是古代朝廷在立春時要翰林文士寫帖子詞進獻。延祥詩內容以描寫景物、歌頌昇平或寓意規諫為主,文字工麗,多為五言、七言絕句,周輝的《清波雜誌》就提及歐陽修、蘇軾的春帖子以規諫為主,司馬光則作出楷式。這些詩詞會張貼於宮門以及宮苑各殿堂樓閣上,宋朝時很盛行。一些成對的聯句到後來也就變成春聯的一種了。

後來的春貼就是民間桃符、宜春帖與宮廷帖子詞互相影響的產物,趨吉的宜春 帖與避凶的桃符混合為一物,帖子詞簡化成了桃符的兩句話,桃符簡化成了帖子詞的紙張書寫貼上,於是在宋代紙春聯的載體就產生了,並成為一種風俗。王安石詩中就寫過:“千門萬戶瞳瞳日,總把新桃換舊符。”。北宋《歲時雜記》載,當時人們把吉祥語句刻在桃木板上。南宋《夢梁錄》記載當時出現一種迎春牌兒,又說除夕要貼春牌,這可能是紙制的桃符。有些人認為春牌就是福字春貼。

喪家的青色春貼

喪家的青色春貼用紅紙書寫桃符始於明朝,亦出現了春帖一詞,貼春聯的習俗也在明朝開始盛行,據明朝陳雲瞻的《簪雲樓雜話》記載,春聯是因為明太祖朱元璋提倡而普及的,此外還有另外一些春貼的傳說是關於朱元璋的,傳說朱元璋在明初一個除夕在當時的首都金陵(今南京)微服出行,發現其中一戶人家沒貼春聯, 問到戶主,得知他們因為沒人會寫字又無人代寫春聯,於是朱元璋就根據戶主當屠戶的職業寫下“雙手劈開生死路,一刀割斷是非根”的春聯。福字倒貼來由的其中一個 說法也跟朱元璋有關,朱元璋有一次用福字作為記號殺人,他的皇后馬氏知道後就下令全城人家必須在天明之前在自家門上貼上福字,其中一戶不識字的人家卻把福字貼倒了。第二天朱元璋發現家家都貼了福字,也知道那家人把福字貼倒了,就命令御林軍把那家滿門抄斬。馬皇后看事情不好就忙對朱元璋說,那家人是知道他來訪,故意把福字貼倒了,表示福到的意思,皇帝一聽有道理,便下令放人。從此人們一求吉利,二為紀念馬皇后,便將福字倒貼起來了。

到清朝時,貼春貼的習俗已經很普及。當時的《燕京歲時記》就描述當時北京城自臘月起就有很多文人墨客寫春聯潤筆,春聯的顏色在當時有等級區分,民間的春聯用朱箋或 紅紙,內廷或宗室則用緣以紅邊、藍邊的白紙。此外還有其他的禁忌和限制,如未服滿三年喪期的不能用紅紙,死者為男性用青色,死者為女性用黃色,內容也改成哀傷之詞。梁章矩編寫了春聯專著《檻聯叢話》,顯示在當時已成為一種文學藝術形式。

春貼的內容除了有意義的吉祥語句外,一些文盲也會 用紅紙寫上十字作為春貼之用。據1940年代的陝西《宜川縣誌》載,人們會寫吉祥語句,不識字的鄉民則寫十字。

近年市面上也有一些機印的春貼出售,除了傳統的紅紙外,也有金色或其他顏色的。亦有些不用紙張,而用其他物料如布、塑膠製造,可使用多次。亦有一些以紙板制式的立體春貼,部份還有一些卡通圖案,受年輕人歡迎。而傳統式的手寫書法春貼仍然受人喜愛。近年受西方文化影響,也出現一些從左至右的橫批。

朝鮮傳統民居的立春榜

朝鮮傳統民居的立春榜朝鮮

貼春貼的習俗也見於朝鮮半島,稱為立春榜、立春書、立春帖、立春祝等,濟州島叫立春굿(“굿”為固有詞,祭祀之意)。是立春貼的吉祥文句,貼在大門或大梁、天井,表達新年的祝福。 雖然朝鮮半島在日常生活已普遍使用諺文多年 ,但立春榜仍然用漢字書寫。

與中國的春貼相同,朝鮮立春帖的其中一個源由是延祥詩。金邁淳《洌陽歲時記》(열양세시기)載,李氏朝鮮時期,承政院(승정원)的正三品以下官員和侍從每人在立春幾天前要給國王呈五言絕句一首,然後再擇好句貼於宮內柱子上,就是立春帖。初期只有兩班貴族府邸和宮廷才會貼立春帖,後來才流傳到民間。因此朝鮮有句俗語店鋪門前的立春帖,引申為格格不入的意思。

至於成對的春聯(춘련),朝鮮王朝末年實學家柳得恭所著《京都雜誌》記載,在首都漢陽地區(今首爾),人們有在立春這一天貼對聯的習俗,如“父母千年壽,子孫萬代榮”、“國有風雲慶,家無桂玉愁”、“災從春雪 消,福逐夏雲興”、“掃地黃金出,開門萬福來”、“天上三陽近,人間五福來”、“門迎春夏秋冬福,戶納東西南北財”等,多貼於楹柱、門柱上。又有成對的對句(대구)如“壽如山,富如海”、“歲大通,壽無疆”、“去千災,來百福”、“立春大吉,建陽多慶”、“國泰民安,家給人足”等,貼於門上或樑上,常會直貼或對稱斜貼呈尖角形。對句與春 聯的差異在於對句不一定合乎平仄,並且一般為三至五字,較常見的五至七字春聯短。

此外,也有單句張貼的短句(단구),如“春到門前增富貴”、“春光先到古人家”、“一家和氣滿門楯”、“人情富貴如將得”、“玉洞桃花萬樹春”等。也有一些是三至四字的單句如“雨順風調”、“開門萬福”,一些常用對句的立春帖亦可以單句張貼。還有單字的斗方如龍、虎等。

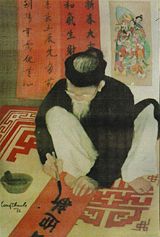

越南繪畫中寫漢字春聯的人

越南繪畫中寫漢字春聯的人越南

越南人也有春節時貼春貼的習俗,傳統的春貼是用墨把漢字(儒字)寫在紅紙上的, 形式與中國的春貼相若,有門聯、門心、斗方、春條等。另有一種字畫形式的春貼, 以單字如忍、達、心為主,並且有落款,有寫在紅紙上的,也有寫在白紙上的。越南 國語字普及後,有些春貼會用毛筆以漢字書法的筆法,用國語字寫成,甚至有些是寫上固有詞如“chucmungnammoi”(表示新年快樂的越南語固有詞)但仍然有不少越南人喜愛漢字寫的春貼。在歲晚期間,常有一些會寫漢字書法的人在街頭擺攤檔寫春貼,由於現在越南不少年輕人都不懂寫漢字,在街頭賣手寫漢字春貼的大多是老人家。

除了傳統手寫春貼外,近年市面上也有一些機印春貼出售,在大城市如胡志明市可以看到許多售賣印刷春貼的店鋪。有印上漢字的,也有印上國語字的。亦有些其他物料製造、可多次使用的新式春貼。

常見種類

春貼可以分為以下種類:

斗方:也叫斗斤,用正方形紙斜放豎立,尖角向四邊放,書寫字樣。可寫單字如春、福、滿等,其中福字常會倒貼,山西、陝西一帶又有倒貼有字斗方的習俗。寫二字的則是直寫,如大吉、常滿。也有四字的如花開富貴。多貼在內門、米缸或花盆上。古代還有一個60多筆的一字,表示對新一年萬象更新的期盼。

招財進寶的合書

招財進寶的合書合字斗方:有些是把幾個字的語句寫成合字斗方春貼,在宋朝已經出現,字形配合字義有吉祥的寓意。例如黃金萬兩採取縱向組合中的筆畫搭借,猶如財富積累;日進斗金和招財進寶的斗字十字格和進字辵之底的運用,形似車載,財源滾滾。

門心:貼於大門兩扉的叫做門心,等於古代的神荼與鬱壘。

春條:是單條書寫的吉語,如恭賀新禧、抬頭見喜、龍馬精神、吉慶有餘等,多貼於房門、牆壁上,呈長條狀。

框對:貼於大門左右柱或壁上的叫做框對,分為上聯和下聯,即一般俗稱的春聯,格律規則與一般對聯相同,張貼時上聯在右,下聯在左。

橫批:也作橫披,橫貼於門楣的橫木或壁上的叫做橫批,如鴻禧、出入平安。

字畫:常見於越南,寫大字於紅紙或黃紙、白紙上,常見的有忍、達、心、福、壽、吉祥等。

以上屬於較為常見的傳統類型,現代的春貼也有其他形式的。

常見樣式

以金漆和紅紙寫春貼

以金漆和紅紙寫春貼春貼最初出現時是寫在白紙上,這種風俗傳到朝鮮半島並保留下來,至今朝鮮族(包括韓國、 北韓)的春貼仍然於白紙上,並仍然使用漢字寫春貼。中國自明朝起用紅色的紙寫春貼,後來以紅紙寫春貼的習俗也傳到越南,但近年大中華地區也流行以金色紙作春貼。越南傳統上也用漢字寫春貼,國語字出現後,有些人也改用國語字寫或印製春貼。

在歲末至春節期間,街頭常有路邊攤出售即席揮毫的春貼。一些人認為家中貼上運氣好的人寫的春貼會令一家行好運。

近幾十年在中國大陸、香港、澳門、台灣、越南又出現機印春貼,常會於文具店出售,有紅底黑字的,也有紅底燙金字的,亦有其他顏色、字形的。也有一些專門生產、售賣春貼的公司。

不少大企業也有印上公司名字及商標的春貼,派送給客戶。若果顧客喜歡在家中貼此類春貼,可以收到廣告、宣傳效果,香港一些區議員、立法會議員,台灣一些立法委員,或一些地方政府,也會印製春貼派發給民眾來提高知名度和達到宣傳目的。由於,此類揮春的廣告宣傳效果強,所以有極多企業通過不同的途徑,派送給客戶,例如銀行分行、隨報紙附送、鐵路出口等。也有一些公司專門承接企業或個人訂製印有公司名或人名的宣傳性質春貼。

常見語句

朝鮮年畫與常見的立春大吉立春榜

朝鮮年畫與常見的立春大吉立春榜朝鮮年畫與常見的立春大吉立春榜春貼的語句以吉祥意義的字詞為主,寄寓了人們希冀美好生活的情感,與人們的生活習慣往往息息相關,透射出對生活的期盼。由於事事順心、生活平安、家庭和睦、國家繁榮、健康長壽、富貴豐足等是從古到今不少人的願望,因此心想事成、從心所欲、百無禁忌、萬事勝意、如意吉祥、事事亨通、萬壽無疆、四季平安、平安大吉、長命富貴、一團和氣、家給人足、年年有餘、豐衣足食、財源廣進、招財進寶、國泰民安、福壽康寧、身壯力健、龍馬精神、福、壽等都是歷久不衰的語句。也有一些春貼是寄寓了人們對自身的志向以及道德修養方面的目標,如忍、達等。

有些春貼純粹是表現出新年的喜慶和對人的祝福,如迎春接福、恭賀新禧、恭喜發財、立春大吉、大吉大利、周年旺相、一元復始、萬象更新、大吉、春、喜、炮竹一聲除舊,桃符萬象更新、天增歲月人增壽,春滿乾坤福滿門等。

傳統的房屋還會規定不同形狀的春貼要貼於不同的位置,如中國、越南春貼的對聯貼於楹柱、門柱,橫批貼於門楣,朝鮮立春帖的對句貼於門楣或門扉呈尖頂形等。但現代建築的設計不同,也就沒有硬性規定如何張貼春貼了,所以現在也常有人在屋內的牆壁上貼對聯、橫批、對句等。

此外,在不同的位置也有專門配合該位置的春貼字句,如花開富貴貼於年花的花盆、花瓶上,大吉斗方貼於年桔盆上,常滿、滿斗方貼於米缸上面,出入平安、開門見喜、開門萬福貼於門口,滿院春光、滿院生輝貼於院子等,如果把字句貼到不適當的位置往往會鬧出笑話。清朝人李光庭的《鄉言解頤》就記載了一個不識字的人把人口平安貼在豬圈口,把肥豬滿圈貼在臥室內。

香港大澳洪聖廟內的魚蝦大信橫批

香港大澳洪聖廟內的魚蝦大信橫批不同身份、職業、喜好的人也會貼上不同的春貼。如做生意的人會貼上生意興隆、 大展鴻圖,投資者會貼一本萬利,開店售賣貨品或從事銷售、貿易工作的人會貼上貨如輪轉、客似雲來,農民會貼五穀豐收、風調雨順,漁民會貼魚蝦大信、一帆風順,畜牧業者會貼六畜興旺,受薪者會貼步步高升,學生會貼學業進步,家有小孩的會貼快高長大,駕駛者會貼路路亨通,賭徒會貼橫財就手等。

春貼語句會隨時代、地域而有所差異,也反映人們的生活。從前糧食較少,人們以吃飽飯為願望,就常常會在米缸上貼上滿或常滿的斗方,以祈經常有米吃。現代的港澳地區,由於流行賽馬、賽狗、六合彩等賭博活動,因此常看到狗馬亨通、六合常中之類的春條。近年城市又流行減肥瘦身,因此減肥成功也是常見的春條。另外,隨著基督教的傳入和普及,一些教會和教徒也會書寫或印刷一些內容與基督教教義相關的福音春條、春聯,如主恩常在、榮神益人、主賜平安、福杯滿溢、天賜十條誡,門迎八福春、送舊歲除舊事,迎新年作新人等,派發給教友作祝福、勉勵,也會借派發福音春貼給非教徒來傳教,或作為籌款義賣用途,也會於基督教書室出售。