新會火畫葵扇

新會火畫葵扇簡介

新會火畫葵扇,創始於清代同治年間。一般都在玻璃扇作火畫,所以亦稱“火畫玻璃扇”。以“雙鵰”和“滿景”最精緻。雙影火畫扇,是把兩柄形狀大小相同的晶瑩玻璃扇,縫合為一柄,在正反兩面各飾以同樣的火畫。滿景是在扇面左右兩邊都繪畫。扇邊以彩絲線相繞,手工細縫;扇柄纏以米黃色藤皮,或套上彩色小竹管,柄頂端鑲以象牙、玳瑁、彩色小絨球等。

新會葵扇

葵扇是用蒲葵葉加工而成。新會葵扇以形狀特別端正見稱,再加上精製加工,在明代就選作貢品。現在的葵扇除一般加工扇涼用外,成品已工藝品化,在扇面上有用電烙山水圖畫,用彩色絲剌繡動物、花鳥;在扇柄上有用竹、骨、象牙等鑲嵌;扇邊有單色單邊的,也有彩色五邊的。葵扇之鄉——新會新會盛產蒲葵,特產葵扇,素有

“葵鄉”——葵扇之鄉的美譽。

葵屬棕櫚科、蒲葵屬,又名蒲葵,是多年生的熱帶和亞熱帶常綠喬木,喜生於高溫多濕、土地肥沃的中性土壤中,具有耐旱和耐濕的特性。它在夏天生長快,冬天生長則較慢,乾像椰樹,挺直無枝,葉呈圓形,葉端為鋸齒狀,葉闊尾短,骨格細勻,芯蒂圓正,柄直如槍,長者有丈,短者二三尺,樹齡長達二三百年的老葵樹屢見不鮮。新會所產葵葉,具有葉潤平滑、厚薄均勻、蒂正骨直、輕盈柔韌的特點,用它製成扇,光澤可觀,嬌艷雅致經久不枯,為他地所不及。利用其葉加工製成葵扇、葵籃、葵帽、葵篷等各種葵製品,既是生活日用品,又是工藝欣賞品。早在清代,新會葵扇除暢銷全國各地外,還遠銷印度、越南、印度尼西亞、俄國、美國、英國、法國、古巴、哥倫比亞、秘魯、智利等24個國家和地區。

新會植葵淵源

新會植葵,始於何地,考之古籍,有兩種說法。一說來自清遠。據《晉書·謝安傳》載:東晉大臣謝安有個同鄉,由中宿罷官返回京師建康,帶有葵扇五萬柄作為經商的物資,謝安取其中一些自用。他常常手搖葵扇穿街過市,由於謝安位高名氣大,因此京師很多人就效仿他使用葵扇。古之中宿即今之廣東清遠縣。另一說來自龍川。據晉朝稽含的《南方草木狀》載:“蒲葵產自龍川”。此外,新會民間口頭還有一種傳說,謂“新會葵樹的祖家在茶坑鄉。以茶坑的文華塔為中心,凡可望見該塔的地方,即可種植葵樹”。此種傳說,未免有點神化,但觀察現在的葵圍,的確圍繞著文華塔,其他地方很少種植。葵樹的栽培方法是:(1)選種。以生長在沙、土圍地的葵樹種子為佳。用這種種子所植葵樹,樹幹結實,葉柄強壯,出芽率高,易於生長;近水園地種子則較差。(2)種植。在冬至前後播下種子育苗,橫直距離5寸,明年二、三月發芽,約3年左右,可出掌葉六、七塊,才移植到葵田去。移植後3年開始割葉。所以,植葵最低限度要六、七年才有收穫。(3)施肥。每年在春節前、端午、中秋分季節施肥,以氮肥為主。播種期每畝施40—60斤。移植後每年施肥由初年60斤逐步提高到可以收割時每年150斤左右。(4)除草。每年2—3次。(5)整濠、水利、防蟲等。

根據栽培和收割的方法不同,葵扇原材料又有三旗、長柄、生筆三種之分:(1)三旗。葉柄粗而堅,葉肉厚而韌,為製作普通用的藤邊粗扇的主要原料。副產品有葵尾、葵爪。栽培方法:每畝植500棵為準,株距橫直各3.2尺。普通每年收割4次,由農曆四月至十一月,每月割一次,每次收割時留三葉,割中間嫩葉,故名三旗。(2)長柄。又名二旗。葉柄長三、四尺,專供撕骨曬乾運到國外供制掃刷,葵葉則用來制葵貝,副產品為南尾,供制船篷、雨帽之用。每畝植400株為準,株距橫直4尺,平均畝產4000柄。每年五月、十月兩次收割。收割時,每棵葵上留兩葉,保持葉柄繼續生長,故名長柄。(3)“玻璃”,又名“生筆”。葉剛生長但還未伸展的嫩葉,尖而筆直,故名“生筆”。當葉未張開時,即用水草輕輕將其捆纏,使葉肉不見陽光,收割時嫩白可愛。此為製作較為細緻的藤邊幼扇或織扇的主要原料。其副產品叫下玻璃尾,可製作葵通帽、葵花籃、葵床墊、璃尾繩等。以每畝植800至900株為標準,株距橫直各2尺余,每株年產5至6柄,畝產約5000柄。(4)老葵。老葵不是一種葵樹的名稱,而是在收割三旗葵葉時留下來的老葵葉,削去葵骨後用以製作葵扎或供搭篷、涼棚、葵寮之用。

新會葵樹的分布,一向以會城為中心,由此再分布到環城、三江、七堡、禮樂、雙水、羅坑四周鄉村。其中以環城、禮樂葵林最多。環城葵圍約占全縣葵圍總面積的50%。

葵田多屬圍田,山地、旱田植葵的較少。每一葵圍約五六十畝至一二百畝不等,多由三數個地主聯手築圍種植。葵圍多是公田,即祖嘗田,或由祖祠自行種葵,或租給本祖之子孫,亦有批給別人經營的,租期較長,有“永批”和“期批”兩種,“期批”最少也有一二十年。

新會蒲葵在歷史上曾有過兩次大破壞。一次是在清順治十一年(1654年),李定國率南明軍圍攻新會城,李部曾大量砍伐葵樹填會城河以攻城,使會城附近地區的蒲葵幾乎斬伐淨盡。但戰後恢復很快,到清道光年間,種植面積已達7.2萬畝,年產生葵1.05億柄。第二次是抗日戰爭期間。1939年3月新會淪陷,淪陷區日軍害怕游擊隊伏擊,強迫農民大砍葵樹,加上交通受阻,葵扇銷路斷絕,米珠薪桂,部分葵圍主也砍葵改種稻穀。全縣蒲葵的種植面積由抗戰前5萬畝減至7000畝。抗日戰爭勝利後,蒲葵的生產雖有發展,但至1949年全縣蒲葵面積僅有11807畝,總產2758.3萬柄。

建國後,蒲葵的生產得到了恢復和發展。1953年禮樂區禮西圍建成,全圍32公里大堤,共種下蒲葵18萬株。1957年有收成,當年收入7.8萬元,平均每米2.4元。因而有“一步三元”美譽。1958年和1960年,先後獲國務院和水電部獎勵。種植面積最高的1975年,面積30259畝,總產最高峰的1983年為12205萬柄。1983年後,由於塑膠工業、家用電器工業迅速發展,電風扇、排氣扇、冷氣設備逐漸取代了葵扇,塑膠雨衣和尼龍薄膜取代了葵蓑衣、葵水貝和葵篷,葵製品銷量下降。建國前遺留的用大田種植的蒲葵已逐步轉產。1985年,全縣蒲葵面積縮減為28346畝,生葵總產11739.2萬柄,但與1949年比,面積仍增長1.4倍,總產翻兩番。1996年,全市蒲葵面積14020畝,總產5056萬柄。

精湛的葵藝

新會葵藝所以聞名世界,是由於它有著高超的造型藝術和精湛的編織技巧,並融會了編織、繡花、繪畫、印花等工藝於一爐。

解放前,由於生產工藝落後,葵業受幫派封建勢力的統治,因此,加工工藝較為保守,花式品種開發緩慢,產品較為單一,葵類全行業以生產葵扇為主,兼產葵骨、葵篷等三幾個品種的副產品。歷經千年,仍停留在手工作坊的生產方式。在如此落後的生產條件下,新會葵工仍依靠勤勞和智慧,創造出大量手工精美的葵製品。

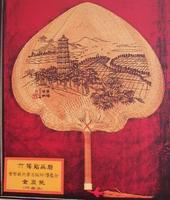

新會葵扇歷來以芯蒂圓正、骨絡細勻、扇面潔白柔韌光滑、編織工藝精良,而揚名於世。特別是竹籜畫扇,其加工要經過編織、劃畫、刻畫和粘畫等四個工序,全是細緻工作,光刻畫就需用幾天功夫。這種名貴的竹籜畫扇,過去是達官貴人互相饋贈的禮物和欣賞品。於1915年參加巴拿馬博覽會展出,獲得榮譽金牌獎。

解放後,葵藝廠工藝人員進行系統的研究和試製,除繼承傳統工藝品生產外,還不斷地創製出新產品,至80年代,新會葵藝製品有500多個品種,大約可分葵扇、工藝品和葵副產品三類。

葵扇類,指用葵葉經剪、曬、焙、焗、合或編織、縫製而加工成的扇,有牛心扇、雞心扇、玻璃扇、火畫扇、漂白繡花扇、竹籜畫扇、膠花織扇等越百個品種。根據型制大小又可分大號扇、中號扇、幼中扇和幼小扇。根據葵扇原材料或製成品質量,又分為1至4級。