簡介

揚州

揚州揚州城考古遺址現為全國重點文物保護單位,位於今揚州老城區及西北郊,為隋、唐、宋時期揚州城池遺址,面積約16平方公里。揚州歷代城池相互疊壓,隋、唐、宋城遺址保存相對較好。1987年以來,經過科學、系統的考古勘探和發掘,基本查清了隋、唐、宋揚州城遺址的規模、布局、建城年代及其沿革關係。

隋唐揚州城遺址是唐代南方的重要城址。位於今江蘇省揚州市。原名吳州,隋開皇九年(590)改為揚州。7世紀時,溝通南北的大運河建成,揚州居水陸要衝,成為當時物資轉運的中心之一。唐代安史之亂後,全國經濟中心南移,揚州的地位日趨重要,曾為大都督府和淮南節度使、淮南道採訪使、鹽鐵轉運使治所,並是當時中外交通的重要港口之一。

抗日戰爭前,劉師培、羅振玉等人,曾收集和考證揚州出土的唐人墓誌,見於《廣陵墓遺文》和《國粹學報》中。抗日戰爭中,日本人安藤更生在揚州採集到古代的瓦和陶瓷標本,繪製了“揚州城附近要圖”,並寫有《唐宋揚州城的研究》一文。中華人民共和國成立後,對揚州唐城作了全面調查,並對“子城”、五台山唐墓群、手工業作坊遺址等進行了試掘和發掘。

歷史

隋代

隋江都宮城西北角樓遺蹟

隋江都宮城西北角樓遺蹟隋代揚州城位於蜀岡之上平山鄉,系利用漢廣陵城基礎修築而成,由隋江都宮城、東城組成,另毗鄰蜀岡可能存有羅城。江都宮城平面近方形,地表以下夯土牆體保存高度達4米,周長5.1公里,面積約1.8平方公里。南城牆西起觀音山向東至董莊,西城牆由觀音山向北至堡城村西河灣,北城牆由西河灣向東經李家莊再折向至楊家莊,東城牆界址未探明。東城平面呈不規整多邊形,由宮城向東至鐵佛寺東側,周長約4公里,面積約1平方公里。

唐代

唐代揚州城由子城和羅城兩部分組成。子城為官府衙署區,利用隋江都宮城、東城修築,平面呈不規整的多邊形,局部城垣保存高度約10米。城垣為土築,城門及城牆轉角處有包磚,城外有城壕。子城四面各開一門,城內設十字大街貫通城門,東西大街長1860米、寬11米,南北大街長1400米、寬10米。子城南門,史稱“中書門”,一門三道,是唯一與羅城相通的城門。羅城建在蜀岡之下,為商業、手工業和居民區,唐代中期擴建,平面呈長方形,南北長4200米,東西寬3100米,城牆厚約9米。從地形地貌和城壕等跡象分析,羅城可能有12座城門,南城門三座,東、西城門各四座,北城門一座。城內設有南北向主幹道6條,東西向主幹道14條,道路寬5~10米。官河由南向北穿城而過,直達子城東南與濁河交匯。唐代二十四橋中的廣濟橋、新橋、開明橋、通泗橋等均設在官河之上。

宋代

宋代揚州有三座城池,即宋大城、寶祐城、夾城。宋大城即州城,沿襲了五代周小城。城周長10110米,東、南二面至古運河,北至潮河,西與明代舊城牆一致,今西北角地面仍保存夯土城牆。呈長方形,城內開十字大街,與四城門相通。在南北兩城門西側各設一水門,市河從南而北貫穿而過。寶祐城築於宋寶祐年間,周長5000米,利用唐子城西半部、截去東半部修築而成,面積約為子城的一半。夾城築於南宋紹興年間,連線大城與寶祐城,周長2700米。現已委託東南大學編制專項保護規劃。

唐城遺址

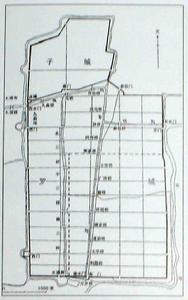

揚州唐城遺址位置圖

揚州唐城遺址位置圖時代:唐代

地點:江蘇省揚州市

發掘單位:中國科學院考古研究所、南京博物院和揚州文化局

入選時間:一九九三年

揚州有城,始於二千四百年前的春秋末期,名邗城。歷經戰國、秦、漢、魏、晉、宋、齊、梁、陳直至隋、唐,城垣雖有興廢,但城址未變,均在長江北岸的蜀崗高地上。《夢溪補筆談》載:“揚州在唐時最為富盛。舊城南北十五里一百一十步,東西七里三十步。”揚州唐城規模僅次於當時的長安、洛陽京都二城,為全國第三大城。

1978年南京博物院和揚州博物館對唐牙城進行了調查和發掘,發現了城牆、城門遺蹟,初步查清了唐城遺址規模,這對研究唐代揚州是一大貢獻,引起了中外考古學者的極大興趣。

唐代羅城南門遺蹟

唐代羅城南門遺蹟1984年發現揚州唐城南門,1987年始,由中國科學院考古研究所、南京博物院和揚州文化局組成揚州城考古隊,對揚州城址進行了全面系統的考古發掘,經過十年考古,對城址規模、城市布局和建築年代,以及歷代揚州城址的演變,有了全面認識。

揚州唐城遺址,南北長6030米,東西最寬處3210米,總面積約20平方公里。由羅城和子城(小城)兩個相連的城圈組成。羅城為唐中期所建,有城門8座,內有南北大街6條、東西大街14條,4條唐河作井字形交叉分布於羅城中。羅城是工商業和市民居住區。子城位於羅城西北,子城始築年代為戰國時期,唐城子城直接利用隋代江都宮城,是唐代大督府和官衙治所,又稱衙城(牙城),子城設四門,現四周城垣保存尚好,城外有護城河,在西北角樓轉角點處,發掘一段內包磚牆體,應為隋代修築。在唐城內還發掘出水涵洞遺蹟,殘長約12米,洞寬1.8米,高2.2米。洞內有木構件,洞壁中腰設定一層寬40厘米的木板,如此結構屬首次發現。羅城唐代文化堆積層,早期為隋至初唐層,晚期為中、晚唐層,晚期堆積豐富,多發現居住遺址、手工作坊遺址、寺廟遺址、木橋基和窖藏等。尤其是各類窯口的陶瓷器品種繁多、紋飾精緻,為其他城址罕見。如青瓷、白瓷、黑瓷、彩繪瓷、唐三彩和波斯陶等。說明晚唐時,揚州經濟已相當繁榮。

子城

唐代揚州城平面圖

唐代揚州城平面圖亦稱衙城,即官府衙門集中之地。建築在蜀崗之上,可以控制羅城。子城是在吳邗城、楚廣陵城、漢吳王濞城和東晉、劉宋的廣陵城基礎上興修的。迄今尚有土垣城牆可尋,北到江家山坎,轉向尹家橋頭,再向南接北城垣而向西伸延,其南界為鐵佛寺到觀音山一線。據測城周約7000餘米,從殘垣可知城高約10米,四周環以深壕。城牆為夯土版築,門闕及其附近為磚砌。已發掘的城北中段,出土有隸書陰文“北門壁”、“北門”和“城門壁”字磚,字型同南京附近出土的東晉時代王氏、謝氏墓誌上的字型較接近。磚長39厘米,寬19厘米,厚7.5厘米。這一城垣很可能是東晉時所築的廣陵城遺蹟,至唐時仍延續使用。

羅城

唐代羅城西門遺蹟

唐代羅城西門遺蹟建築在蜀崗之下的平原上,大部分埋在現代揚州城之下。城垣範圍大致北起蜀崗以下,東近高橋、五台山,西在觀音山、雙橋向南,南抵渡江橋或通揚橋尚難確定。近年來配合工程建設,發現了許多重要遺蹟、遺物,其中包括金屬熔鑄、制骨、骨雕、貝雕和蚌雕等手工業作坊的遺蹟和遺物,為研究唐代手工業的生產和分工,提供了實物材料。發現了唐代木船、古河道和橋樑,以及大量的各種釉色瓷器和生活用具,反映出揚州唐代的交通運輸和商業的興盛。還發現開成元年(836)大唐揚州惠照寺新修佛殿志、鹹通十四年佛頂尊勝陀羅尼經幢和各種石雕佛像、菩薩像、動物像等,對研究唐代佛教在揚州的傳播和對外文化交流有重要意義。

羅城東郊的禪智寺遺址和五台山一帶是唐人墓葬區,在林莊的唐墓中出土精美的彩繪陶俑,以及很多墓誌,可能是唐代揚州一些達官貴人叢葬之地。

考古懸念

第1大懸念

[發現]隋代城牆

如今的蜀岡之上,就是唐子城的範圍。曾經在這裡考古發現過一段隋代牆體,採用特製青灰色城磚,磚面採用磨光,按照帝京制度,用材極其講究,從疊壓關係上看,應是隋煬帝修築的揚州城。

懸念:迷樓到底在哪裡?

在唐子城的範圍內,至今最大的懸念,就是隋煬帝所修築的行宮迷樓,還是個待解之謎。隋煬帝開通運河至揚州,是為了控制南方經濟。史書記載,他在揚州修築的迷樓,極盡人間奢華,迷樓中千門萬戶,復道連綿。幽房雅室,曲屋自通。步入迷樓,令人眼花繚亂,不知所在。有誤入者,終日而不能出。煬帝游迷樓後,大喜過望,讚賞:“此樓曲折迷離,不但世人到此,沉冥不知,就使真仙來游,亦當自迷”。

唐城遺址博物館館長董學芳說,迷樓肯定是客觀存在的,而且就在這2.8平方公里的子城範圍之內。有傳說迷樓在觀音山上,肯定不準確。因為觀音山處於子城的角樓位置,隋煬帝不可能將迷樓放在安全係數不高的角樓上的。現在在城內有一處夯土高台基,可能是迷樓遺址,但是還沒有確定。

迷樓之外,還有隋煬帝建造的江都宮,共有十座宮殿,名為“歸雁”、“回流”、“九里”、“松林”、“大雷”、“小雷”、“春草”、“九華”、“楓林”、“光汾”,光從名字上看,就能想像何等美輪美奐。而這些宮殿的具體位置,同樣存謎。

第2大懸念

[發現]地下夯土台基

董學芳說,前幾年曾對子城進行過磁探,發現在地下存在著夯土台基面積達百米見方,這有可能是各種大型建築的遺址。

懸念:漢代宮殿、唐代官衙有多氣派?

李久海,揚州市考古隊隊長,在揚州從事了幾十年考古工作,見證著揚州城遺址考古的進展。在他心中,卻有一個最大的遺憾。那就是沒有對子城進行系統考古,在他看來,子城的考古價值要高於蜀岡之下的羅城。

李久海說,從漢代開始,歷代廣陵王就在子城上修築宮殿,這些宮殿的規模到底多大,現在還不得而知。而在唐代,子城就是官衙所在地,這些官衙的形制如何,對研究唐代官制有著極為重要的意義,同樣未知。而這些宮殿、官衙所在地,地下肯定是“有東西”的。而隋代迷樓中,更有可能埋藏著價值連城的珍寶。

第3大懸念

[發現]唐代青花瓷

原中國社科院考古研究所研究員蔣忠義說,他在揚州城考古中,曾經在揚州師範學院所在地,發掘出唐代青花瓷枕的碎片,後來在文昌路上也有發現。儘管在他看來,“這只是揚州城大遺址考古中的支流”,但是這足以將青花瓷的年代提前了400多年。

懸念:還會有改變歷史的瓷器嗎?

經過考證,證明這些是河南鞏縣窯出品的,但是河南本地已經沒有了,卻在揚州出土了。因為當時揚州是“四大港口”之首,海上絲綢之路的重要集結點,很多瓷器都從全國各地運至揚州,並搭乘船隻揚帆出海。可以肯定的是,如今的文昌路一帶,地下依然埋藏著大量的瓷器,還有古代玻璃、琉璃等珍貴文物。說不定,還會有改變中國陶瓷、琉璃歷史的文物,至今還在“沉睡”。

第4大懸念

[發現]下馬橋

2002年,下馬橋遺址被發現,經過蔣忠義等專家的發現,證明這是唐代二十四橋的重要遺址。

懸念:揚州城是東方威尼斯?

“二十四橋明月夜,玉人何處教吹簫”,這不僅僅是一句詩。在唐代,的確有過二十四橋的存在。如開明橋、顧家橋、小市橋、大明橋等等。如今,下馬橋、洗馬橋等被發現,但是大部分的橋還沒有進行考古挖掘。

橋樑眾多,是橫跨在城市水路之上的。董學芳介紹,從目前的考古發現上看,當時揚州城內的河流很多,頭道河、二道河等,堪稱東方威尼斯。而水涵洞、排水溝等遺址的發現,都證明了唐代揚州是一座“水城”。但是這些河流之間的關係如何,是因為一條堵塞了,才開第二條,還是其他什麼原因,還是待解之謎。

第5大懸念

[發現]宋大城西門

宋大城西門遺址的發現,同樣是揚州城遺址考古中的一大重要發現。經歷了五代、宋、元、明、清五個朝代近千年的歷史,各個時代磚鋪地面的地層疊壓關係極為清晰。同時,城門門洞的形制把木構過梁式的方形城門向磚砌券頂式圓制轉變的歷史提早了100多年。

懸念:還有一座城門在哪裡?

城門是一座城池的進出口,有著重要的考古價值。唐代揚州城共有13座城門,現在已經挖掘出幾座城門,西門2座,南門1座,東門1座,北門1座。蔣忠義說,考古專家們大概都了解了這些城門的位置,只是沒有條件全部挖掘出來。比如說東門,他早早就知道東門就在東關古渡附近,當時有開發商要在那裡砌樓房,被他阻止。開發商不相信,就當地挖了考古溝,一座東門遺址立刻顯現出來。

李久海說,目前其他城門都已經確定,只有一座西門存疑,“應該”在現在瘦西湖二十四橋位置。但是那裡經過水流的衝擊,河床的不斷變化,會對考古工作造成一定的難度。

第6大懸念

[發現]大唐惠照寺

1974年,揚州師範學院在基建過程中,不斷出土佛教造像殘件,於是考古人員在寺廟主殿附近廊院部分進行了發掘,揭露面積800多平方米。根據遺址出土的《大唐揚州惠照寺新修佛殿志》殘碑,可以確定為唐惠照寺遺址。

懸念:揚州也有阿育王塔?

李久海說,去年的全國考古熱點中,有一個南京出土的阿育王塔,從塔身記載上看,還是由揚州工匠所製造的。在唐代,佛教寺院極為繁盛,各家寺院都有寶塔,有塔就會有地宮,有地宮就會有寶。現在的棲靈塔也是近年修建的,真正的棲靈寶塔遺址在哪?塔下是否有地宮?地宮中是否有阿育王塔?揚州地下存在佛教遺物的可能性還是非常大的。

蔣忠義回憶,在工人文化宮建設時,發現了重要的唐代民居建築,規模之大,令人驚嘆,出土了很多生活用品,就連在用方磚鋪地的磚頭縫隙里,都能找到散落的金銀。從這些唐代民居來看,當時唐代的手工業作坊已經非常發達,特別是前店後坊的形式很多,經濟交流非常繁盛。

李久海介紹,他曾經受邀到內蒙古一個城市進行考古,發現很多地方的地下都埋藏著各種金銀珍寶。因為當地在古代頻受遊牧民族的侵擾,兵亂一來,居民們就把值錢的物件都埋在地下,但是到最後有可能連自己都找不到了,這些珍寶就一直在地下沉眠。在揚州,肯定存在這種現象,古代居民們將金銀財寶埋在地下,或者沉入井中。揚州城地下,還有很多一睡已千年的寶貝。

保護措施

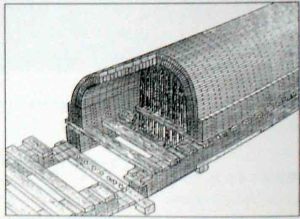

揚州唐代水涵洞復原圖

揚州唐代水涵洞復原圖政府對市區各級、各類文保單位的保護與使用狀況進行了全面調查,制定了一批文保單位的維修方案;普哈丁墓園、龍虬莊遺址被列入國務院第五批全國重點文保單位;實施了歷史文化名城解讀工程。採取政府推動,社會參與的方法,啟動了博物館城工程建設,取得初步成果。汪氏小苑、吳道台宅第、個園住宅、準提寺等一批建築得到了維修保護與合理利用。配合城鎮建設、古城改造和南水北調等國家重點工程,開展考古和發掘工作,發掘遺址面積10000平方米、古墓葬600餘座,出土文物4000餘件;配合公安部門加大對盜墓等文物犯罪活動的打擊力度。

1、做好文物保護基礎工作。積極申報全國重點、省級文物保護單位;完善已公布的文保單位“四有”檔案工作;公布1-2批市級文物保護單位和文保控制單位。

2、加強揚州城遺址保護。積極配合江蘇省人大常委會制定《揚州城遺址保護管理條例》,編制《揚州城遺址保護規劃》,完成揚州城遺址新一輪國保檔案編制工作,增設文物保護標誌牌,配合城市建設,做好遺址的考古、科研工作,保護、展示重要遺蹟。

唐代羅城水涵洞遺蹟

唐代羅城水涵洞遺蹟3、加強文物保護單位的保護、利用與管理。重點維修一批文物保護單位,加快吳道台宅第三期工程、重寧寺、匏廬、汪姓鹽商住宅、小盤谷、阮家祠堂及故居、鐵佛寺的維修;加強文物資源整合力度,對維修好的古建築積極創造條件,作為文物旅遊景點對社會開放。利用天寧寺建設文化博覽館,利用天寧寺庫房,建設廣陵琴派史料陳列館等,使揚州的古代文化在現代文明進程中充分展現出其獨特的魅力。

4、開展地下文物的調查、發掘和展示。配合瘦西湖新區建設、南水北調、西氣東輸等重大工程和城市基本建設,做好地下文物的勘探、調查和搶救性發掘工作;對已發掘的地下文物遺址進行整理和恢復展示,配合做好唐、宋城、北門、南門等遺址展示工程。

5、推進歷史文化名城保護進程。配合做好國家、省級歷史文化名城、名鎮和歷史文化保護街區的保護工作,配合有關部門做好歷史文化名城解讀工程;編制實施《揚州博物城建設專項規劃》;做好世界文化遺產項目的申報準備工作,加強運河文化帶的保護和建設。

第一批國家考古遺址公園名單

| 國家文物局日前公布了第一批國家考古遺址公園名單和立項名單。包括圓明園考古遺址公園在內的12個項目被批准為第一批國家考古遺址公園,晉陽古城考古遺址公園等23個項目獲得國家考古遺址公園立項。 |