簡介

宮廷龍燈

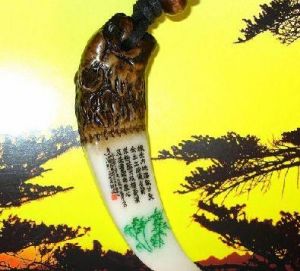

宮廷龍燈以牛骨、駱駝骨、烏賊魚骨等動物骨骼為原料進行雕刻和磨製,通常也指雕刻和磨冶成的雕塑工藝品。

在距今約10萬年的舊石器時代,北京周口店龍骨山的山頂洞遺址內發現了鑽孔的骨墜,是以魚骨製成,有的用赤鐵礦染上紅色。陝西臨潼新石器時代姜寨墓葬出土的雕刻花紋的骨笄(束髮用)以及8577顆骨珠,打磨光滑,造型圓滿規整。在山東寧陽大汶口遺址(約公元前25世紀),出土了鏤雕的骨筒、骨梳等,刀法流暢,技藝精巧。1973年,在浙江餘姚河姆渡遺址發現了長條形的骨匕,正面雕刻雙頭鷹紋,上下兩端雕刻花紋,非常精緻。商代已有專業的骨雕工場。在河南安陽和輝縣、北京昌平等商代遺址中出土了骨雕的梳、匕、笄和花板等。花板長約16cm,寬約7cm,上端雕刻兩層饕餮紋,下端雕刻帶狀圖案,層次分明,疏密有致。骨匕的把手上雕刻雲雷、饕餮、夔龍、夔鳳等圖案。骨笄以往只注重光滑,商代在造型上改進為花冠形,並雕刻夔鳳等圖案,成為插在頭髮上的裝飾,發展到漢代即成為步搖。漢代以後,骨雕逐漸衰退,但在民間仍有生產。

20世紀以來,中國骨雕產地以北京、浙江、內蒙古、廣東等地為主。北京骨雕以牛骨為原料,製成手鐲、粉盒、裁紙刀等,有的染以彩色。浙江寧波用牛骨雕刻成浮雕的山水、樓閣等圖案,鑲嵌於家具上。內蒙古包頭的骨雕以駱駝骨為原料。廣東佛山以潔白的烏賊魚骨為原料,鏤雕人物、山水等題材,玲瓏剔透,精巧之極。

歷史

骨雕作品

骨雕作品骨雕的歷史悠久,在1982年於陝西西鄉縣何家灣出土的骨雕人頭像距今約6000多年,是目前中國發現現年代最早的骨雕作品,它為研究中國骨雕藝術提供了珍貴實物。骨雕人頭像比較完整,五官位置比較準確,製作手法古樸、粗獷,神態憨厚莊重。 新石器時代的先民們以極其落後的生產力,在同嚴酷的大自然進行搏鬥,從而謀求生存時,就地取材,創造了這件作品,儘管稚拙古樸,卻表達了一種對祖先的崇拜。

隨著歷史的變遷,骨雕從日用品逐漸演變為裝飾品,古人早就把骨利用,做成針、刀並把文字和圖案刻在骨上。我們現在看到的骨雕已是非常精美的工藝品,它不僅在骨上刻有文字還通過不同的刀法雕出栩栩的立體人物、花鳥等作品。

製作工藝

骨雕

骨雕原料製作工藝

1.進料:用牛、駱駝的大腿骨,兩者中駱駝骨更厚大一些,是做骨雕的關鍵部位。

2.選料:由於大腿骨兩頭關節部位骨質疏鬆,需要剔除,40厘米至50厘米的腿骨只剩下中間13厘米左右的骨料。

3.除脂漂白:先用高溫的物理方法初步除脂,再用化學方法除脂漂白,將骨頭裡的油脂抽出,否則骨雕作品容易變色乃至發霉,這個環節至關重要,各個骨雕廠各有其法,但效果良莠不齊,各自保密。

4.開料:按照需要加工的作品類別將骨料切開。

5.分工種加工:按照人物、動物、山水以及建築等類別分類分工種加工。

6.總裝細加工後出品。

雕刻技法

戰船

戰船所謂技法,就是骨雕創作中作者對於形象和空間的處理手法。這種手法主要體現在削減意義上的雕與刻。確切地說,就是由外向內,一步步通過減去廢料,循序漸進的將形體挖掘顯現出來。在一次次的減法造型中,我們不僅體會到作品在“脫殼而出”的快慰,而且還能感受到各種刀法產生的特殊韻昧,有些偶然的效果,能使作品產生新的意韻。因此,在骨雕藝術創作中,最有意義的探索是運用各種刀法,恰到好處的體現我們的創作意圖。

刀法好比書法、繪畫中的筆觸,它能起到加強、豐富作品藝術效果的作用。優美的筆觸之所以形成是技術達到了純熟的表現。時常有人在臨摹一張好畫時,感到最難的莫過於筆觸,因為筆觸是作者的心靈與技巧相結合的產物,是任何模仿都難以體現的東西。所以只有掌握技巧並不斷地積累經驗,才能達到理想的真正屬於自己的刀法。那種木紋與雕痕、光滑與粗糙、凹面與凸面、用圓刀排列,平刀切削……它們所表現的藝術語言,其魅力是其它材質的雕塑無法達到的。

總之,刀法就是雕刻家用來體現自己創作構思的技術手法,也是形象地揭示藝術內容的手段。運刀的轉折、頓挫、凹凸、起伏,都是為了使作品更加生動自然以充分體現骨雕的材質美,體現豐富的雕琢美。不明骨雕藝術真意的人,在用刀時不是以刀代筆,而是描畫做作,再加膽子小怕刻壞,結果刀法死板匠氣,刻不出骨雕的趣味來。因此要多刻多練多琢磨,熟而生巧才能形成自己的藝術語言和藝術風格。

骨雕鑑賞與保養常識

按照骨雕工藝品的用途,大致可以分為6個類別:用具類、陳設類、文房類、器皿類、佩飾類、立雕類。

1.首先要區分骨雕和牙雕,兩者的收藏價值有天壤之別,不過目前市場上還出現了模仿骨雕的塑膠製品,幾乎以假亂真。塑膠製品摸上去有些粘手,拿少許廢料燃燒會立即著火,而骨製品則不會。

2.查看骨製品內部做工是否精細,是否喜歡作品的意境。

3.擺設骨雕作品時,要防塵,避免冷熱溫差變化太大,不讓風直接吹,否則鑲嵌的接縫處容易開裂,骨雕久置會有些微發黃,更接近象牙的色彩。

保養方法

骨雕有著悠久的歷史,通常是以牛骨、駱駝骨、烏賊魚骨等動物骨骼為原料進行雕刻和磨製,通常也指雕刻和磨冶成的雕塑工藝品。其所選取的原料大多是有機物,又是做工比較精巧的雕刻製品,有些品種如花卉在做工上還追求玲瓏剔透,更是嬌氣,怕摔、怕擠壓、怕磕碰、怕火燒、怕水浸,在乾燥的氣候條件下怕風吹,也易氧化。在李方元看來,骨雕藏品日常保護是非常重要的,做好防塵、防曬、防水、防蛀等功課不可缺少。其一,骨雕用料多是由磷酸鈣和有機體組成的動物骨骼,溫度不穩定容易發生熱脹冷縮效應,易引起變形、龜裂、掉片。尤其是在冬天,氣溫懸殊不定、氣候乾燥,骨雕保存尤為重要,若條件允許,可將溫度調節在15—25°C。骨雕在光的作用下易發生化學變化,變色、變脆,尤其是紫外線破壞性最大,會使骨雕分解損壞,紅外線、可見光會引起溫度急劇升高。所以,骨雕應避光收藏。

其二,骨雕對濕度的變化也非常敏感。骨雕不僅自身含有一定水份,還具有吸水的特性,它會隨環境的變化而吸收或釋放水分,體積也會隨之膨脹或收縮,這會導致器物因過度漲縮而龜裂或變形。所以存放骨雕的環境,其濕度應保持在55%—60%之間。對於一些大型的擺件,可以借鑑博物館的方法用個玻璃罩子罩住,然後在密閉的罩子裡放杯水以保持其濕度環境。此外還要注意,骨雕藏品不可以放在通風的地方。

其三,骨雕平時應該注意防蛀,可以在軟囊盒中放少許防蛀藥。如果其表面沾上灰塵可用毛刷輕輕刷除。骨雕保養不當會出現霉斑,這時應及時清除。較專業的處理方法是,先用檸檬酸和草酸稀溶液(蒸餾水)清洗,然後再用稀氨水中和殘留的稀酸,最後用蒸餾水沖洗乾淨,用潔淨的乾布輕輕的擦乾,置於陰涼處慢慢乾燥。

其四,有龜裂的骨雕不能水洗,可用含1%的肥皂的白酒精或三氯乙烷溶液塗在表面乾洗,待溶液揮發後用溶劑擦除附著在表面的微量肥皂並重新打蠟拋光。如果沒有化學清洗條件,還有幾種比較簡單的處理方法:若沾上油漬或頑固性污垢,則需要用溫肥皂水輕輕刷洗但絕不可浸泡;也可以用牙刷沾著牙膏清潔,但是時間不能過久,洗後應及時擦乾,以防器物翹起或張開。不要讓骨雕粘到像洗滌靈一類的帶有刺激性的液體,那樣骨雕表面的光澤會變暗,顏色會發烏。一般來說,老骨雕用不著水洗,重新打一遍石蠟,最後用細白棉布擦拭多餘的石蠟即可。

骨雕與辟邪

眾所周知,骨雕乃西藏流傳已久的具有招財納福,帶來幸運,辟邪保平安等意義之吉祥物,據說它的確能給人帶來福運、財運、事業、愛情、幸福、學業等一切好運.不僅在西藏本地家喻戶曉,且在全球範圍內也紛紛尊崇。