簡介

主窟大佛依岩跌坐,身高二十四米,造形雄偉、雕飾富麗,髮式作螺髻形,雍容端慶,耳垂披衣、袒胸、盤膝端坐在蓮座上,體態自然豐滿,頗顯唐代風格。被譽為陝西和絲綢之路第一大佛。主窟兩則有千佛洞、羅漢洞等。

大佛寺是全國重點文物保護單位,解放後政府多次撥款維修,現已建立文管所,設專人保護並對遊人開放。

歷史資料

彬縣大佛寺石窟

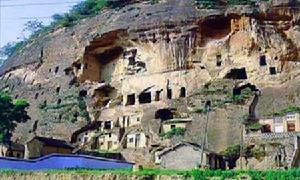

彬縣大佛寺石窟大佛髮式作螺髻狀,面方,耳垂,披衣袒胸,腰下繫結佩帶兩條,盤腿端坐在蓮台之上;佛的左手著膝,右臂上彎,手掌向內,手指微屈,作說法狀。全身姿態自然,肌肉豐滿,面相端嚴。背景就崖雕刻而成,在靠近大佛的頭部周圍浮雕坐像七尊,邊緣更圍繞十九個飛天,是極富裝飾性的精美雕刻。佛身健碩雄偉,所謂“一指之大幾為腰”。寺亦因此得名。

大佛窟西側為“羅漢洞”窟群,西北排列四個小石窟,各窟大小不一,西起第三窟壁上浮雕經變故事六十餘幅,並留有唐、宋以來遊人題刻;其餘三窟,各有立體石佛及菩薩造像數尊不等,亦都優美、生動,雕工細緻。其東為另一窟群“千佛洞”,東西向排列三窟,中略小,為方形,另兩窟較大,均呈方形。壁間浮雕三百餘幅,另有少量佛造像和菩薩,栩栩如生。大佛寺石窟為我省現存古代造型藝術中唯一大型石窟。

精美洞窟

彬縣大佛寺石窟

彬縣大佛寺石窟氣勢磅礴,偉岸大度,充溢著偉人的博氣象。有位專家在研究此大佛的論文中稱:大佛造型與李世民相似。侍立於大佛兩側的菩薩分別為觀世音和大勢至,與大佛合稱為西方三聖兩尊菩薩身高均為176米也是非凡的藝術雕刻。各持法相,面相豐圓,佼秀慈雅,含蓄恬靜所著錦衣,流暢自如,其形其神,無不透謝出天國里的至善至美。位天大佛窟東側的千佛洞,則另具特色。

鬼斧結構

此窟呈中心柱式結構。窟中主像為彌勒佛像,兩邊侍立的分別是弟子,菩薩,力士。除此各龕內大多為一佛二菩薩,或一佛兩弟子兩菩薩造像。尤其是眾多的石雕菩薩造像,袒胸露腹,飄逸飛動顯示出優美的大“S”造型,如歌似舞,楚楚動人,遊人會從中充分領略大唐時女性自由、活潑、開放的社會風尚。這些造像,多次被國外遊客冠以“東方維納斯”美稱。佛洞位於大佛窟西側。釋迦牟尼佛為主像。

彬縣大佛寺石窟

彬縣大佛寺石窟保護工程

陝西省彬縣大佛寺石窟,位於陝西省彬縣縣城以西約10公里處,開鑿於唐貞觀二年(628年)。因年代久遠和自然災害等原因,大佛洞記憶體在著頂部裂縫坍塌、窟壁滲水、佛像風化、背光剝落、窟內淤積、雨道變形、彩繪變色脫落等問題。為了有效地保護這座唐代石窟,西安文物保護修復中心與德國巴伐利亞州文物保護局合作,對石窟進行研究保護。在長達10年的合作中,工程人員了解了大佛寺石窟的歷史沿革及在美術史上的重要地位,對石窟進行了照究。在工程中,還運用三維有限元數值模型對石窟及佛像進行了受力狀況的模擬分析。

人物銘記

彬縣大佛寺石窟

彬縣大佛寺石窟碑文中的丁汝昌,在(史稿》卷四百六十二《丁汝昌傳》中記載道:“丁汝昌,字禹廷,安徽廬江人。初隸長江水師,從劉銘傳征捻,積勛至參將。捻平,賜號協勇巴圖魯.晉提督。光緒初,留北洋差序,……九年,授天津鎮總兵。……十四年,定海軍經制,命為海軍提督。二十年,賞加尚書銜。”在甲午海戰中,北洋水師全軍覆沒,丁汝昌“自飲藥死”。沒有記錄他這次在陝西的軍事活動。以上十人在彬縣大佛寺石窟的敬佛題刻,無疑可補正史記載之缺,對於中國古代歷史文獻的整理與完善也有一定的積極作用陝西彬墾大佛寺石窟開鑿於唐高祖武德元年。

歷史編年

彬縣大佛寺石窟

彬縣大佛寺石窟宋人題記考

《文博》1997年6期刊登了常青的文章,內有新發現的三件宋人題刻,頗有歷史價值,茲作考證如下:一、滕宗諒題記尚書刑部員外郎、直集賢院膝宗諒,詔守徑塞,繼至於此,後二日謹識石室.按滕宗諒(991—1047)字子京,是范仲淹的好友,范曾為他寫下了名傳千古的《岳陽樓記》.“尚書刑部員外郎”是其官名,為從六品上(《宋史·職官志》八),是沒有具體職事的虛銜.“直集賢院”是其職名。

陝西旅遊名勝(一)

| 陝西有著悠久的歷史文化,而且風景魅影也是相當美麗!了解一下陝西,可以對陝西有更深的了解! |