彎曲菌腸炎

彎曲菌腸炎彎曲菌腸炎是由彎曲菌引起的急性腸道傳染病。臨床以發熱、腹痛、血性便糞便中有較多中性白細胞和紅細胞為特徵。彎曲菌最早於1909年自流產的牛、羊體內分離出稱為胎兒弧菌(vibrio fetus),1947年從人體首次分離該菌。

概述

彎曲菌

彎曲菌彎曲菌引起人類腸炎的機理尚未完全清楚,可能與其侵襲力、內毒素及外毒素有關。國外兩例志願受試者,一例口服含菌量為106的牛奶後三天出現典型症狀;另一例口服含菌量為500個的食品第四天發病。空腸彎曲菌從口進入消化道,空腹時胃酸對其有一定殺滅作用,已證明pH≤3.6的溶液對該菌可可殺滅。所以飽餐或鹼性食物利於細菌突破胃屏障。進入腸腔的細菌在上部小腸腔內繁殖,並借其侵襲力侵入黏膜上皮細胞。細菌生長繁殖釋放外毒素、細菌裂解出內毒素。外毒素類似霍亂腸毒素。外毒素激活上皮細胞內腺苷酸環化酶,進而cAMP增加,能量增加,促使黏膜細胞分泌旺盛,導致腹瀉。這一作用可被霍亂抗毒素所阻斷。病菌的生長繁殖及毒素還造成局部黏膜充血、滲出水腫、潰瘍、出血。如果免疫力低下則細菌可隨血流擴散,造成菌血症,甚至敗血症,進而引起腦、心、肺、肝尿路、關節等的損害。

腸黏膜病理檢查為非特異性結腸炎,固有層中性白細胞、單核細胞和嗜酸粒細胞浸潤;腸腺退變、萎縮,粘液喪失;腺窩膿腫;粘液上皮細胞潰瘍,類似潰瘍性結腸炎和克隆氏病的改變。也有部分病例黏膜病變類似沙門氏菌和志賀菌感染。

病因

(一)傳染源:主要是動物彎曲菌屬。廣泛散布在各種動物體內,其中以家禽野禽和家畜帶菌最多,其次在嚙齒類動物也分離出彎曲菌。病菌通過其糞便排出體外,污染環境。當人與這些動物密切接觸或食用被污染的食品時,病原體就進入人體。由於動物多是無症狀的帶菌,且帶菌率高,因而是重要的傳染源和貯存宿主。病人也可作為傳染源,尤其兒童患者往往因糞便處理不當,污染環境機會多,傳染性就大。開發中國家由於衛生條件差,重複感染機會多,可形成免疫帶菌。這些無症狀的帶菌者不斷排菌,排菌期長達6-7周,甚至15個月之久,所以也是傳染源。

(二)傳播途徑:糞-口是主要的傳播途徑。市售家禽家畜的肉、奶、蛋類多被彎曲菌污染,如進食未加工或加工不適當,吃涼拌菜等,均可引起傳染。水源傳播也很重要,有報告彎曲菌引起的腹瀉患者有60%在發病前一周有喝生水史,而對照組只有25%。另外除人與人間密切接觸可發生水平傳播外,還可由患病的母親垂直傳給胎兒或嬰兒。

(三)易感性人普遍易感:開發中國家5歲以下的兒童發病率最高,尤其1歲以內者,發病率隨年齡升高而下降,已開發國家、衛生條件較好的開發中國家彎曲菌分離率以10-29歲年齡最高,說明成人對本病的免疫力並不比兒童強。

病菌分類

彎曲菌腸炎

彎曲菌腸炎彎曲菌系彎曲菌屬的一個種,彎曲菌屬共分六個種及若干亞種。彎曲菌屬包括胎兒彎曲菌,空腸彎曲菌,結腸彎曲菌(c.colic),幽門彎曲菌,唾液彎曲菌及海歐彎曲菌(c.laridis)。對人類致病的絕大多數是空腸彎曲菌及胎兒彎曲菌胎兒亞種,其次是大腸彎曲菌為革蘭染色陰性微需氧桿菌。長1.5-5μm,寬0.2-0.5μm;呈弧形,S形或螺鏇形,3-5個呈串或單個排列;菌體兩端尖,有極鞭毛,能做快速直線或螺鏇體狀運動;無莢膜。糞便或腸拭子標本接種選擇培養基或通過0.65μm濾器後接種於非選擇培養基,在5-10%氧、3-10%二氧化碳,42℃時可分離該菌。空氣中不能生長。最初分離時菌落很小,約0.5-1mm,圓形,白色或奶油色,表面光滑或粗糙,轉種後光滑型變成粘液型,有的呈玻璃斷面樣的折光。根據生長所需溫度的不同,不發酵葡萄糖及在1%甘氨酸、3.5%鹽液、1%膽汁的培養基中生長特性可鑑別其種。

主要抗原有O抗原,是胞壁的類脂多糖,及H抗原(鞭毛抗原)。感染後腸道產生局部免疫,血中也產生抗O的IgG、IgM、IgA抗體,有一定保護力。彎曲菌在水、牛奶中存活較久,如溫度在4℃則存活3-4周;在糞中存活也久,雞糞中保持活力可達96小時,人糞中如每克含菌數108,則保持活力達7天以上。細菌對酸鹼有較大耐力,故易通過胃腸道生存。對物理和化學消毒劑均敏感。

臨床表現

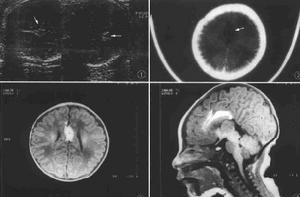

彎曲菌腸炎傳染圖譜

彎曲菌腸炎傳染圖譜潛伏期1-10天,平均5天,食物中毒型潛伏期可僅20小時。初期有頭痛發熱、肌肉酸痛等前驅症狀,隨後出現腹瀉、噁心、嘔吐,驟起者開始發熱、腹痛、腹瀉。發熱約占56.3-60%,一般為低到中度發熱,體溫38℃左右,個別可高熱達40℃,伴有全身不適,兒童高熱可伴有驚厥。腹痛腹瀉為最常見症狀,表現為整個腹部或右下腹痙攣性絞痛,劇者似急腹症,但罕見,反跳痛腹瀉占91.9%。一般初為水樣稀便,繼而呈粘液或膿血粘液便,有的為明顯血便,腹瀉次數多為4-5次,頻者可達20餘次,病變累及直腸乙狀結腸者可有里急後重,多數1周內自愈。輕者24小時即愈,不易和病毒性胃腸炎區別;20%的患者病情遷延間歇腹瀉持續2-3周或愈後復發或呈重型。

嬰兒彎曲菌腸炎多不典型表現為:①全身症狀輕微精神和外表若似無病;②多數無發熱和腹痛;③僅有間斷性輕度腹瀉間有血便持續較久;④少數因腹瀉而發育停滯。

彎曲菌也可引起腸道外感染,故有彎曲菌病之稱。腸道外感染多見於35-70歲的患者或免疫功能低下者。常見症狀是發熱、咽痛、乾咳、蕁麻疹、頸淋巴結腫大或肝脾腫大,黃疸及神經症狀。部分血行感染,發生敗血症、血栓性靜脈炎、心內膜炎、心包炎、肺炎、膿胸、肺膿腫、腹膜炎、肝膿腫、膽囊炎、關節炎及泌尿系感染。少數還可發生腦血管意外,蛛網膜下腔出血、腦膜腦炎、腦膿腫、腦脊液呈化膿性改變。孕婦感染者常見上呼吸道症狀、肺炎及菌血症。可引起早產、死胎或新生兒敗血症及新生兒及新生兒腦膜炎。病死率不高,老年人偶可發生。

Guillain—Barri綜合徵常發生在空腸彎曲菌感染之後,認為是病因之一。其發病原理可能與免疫反應有關。①細菌與神經纖維的鞘磷脂有類屬抗原,可發生交叉免疫;②腸毒素與神經節苷脂結合;③細胞介導免疫損傷。

流行病學

彎曲菌腸炎傳染源主要是動物。在嚙齒類動物也分離出彎曲菌。病菌通過其糞便排出體外,污染環境。當人與這些動物密切接觸或食用被污染的食品時,病原體就進入人體。由於動物多是無症狀的帶菌,且帶菌率高,因而是重要的傳染源和貯存宿主。病人也可作為傳染源,尤其兒童患者往往因糞便處理不當,污染環境機會多,傳染性就大。開發中國家由於衛生條件差,重複感染機會多,可形成免疫帶菌。傳播途徑糞一口是主要的傳播途徑。市售家禽家畜的肉、奶、蛋類多被彎曲菌污染,如進食未加工或加工不適當,吃涼拌菜等,均可引起傳染。水源傳播也很重要,有報告彎曲菌引起的腹瀉患者有60%在發病前一周有喝生水史,而對照組只有25%。

另外除人與人間密切接觸可發生水平傳播外,還可由患病的母親垂直傳給胎兒或嬰兒。人普遍易感。開發中國家5歲以下的兒童發病率最高,尤其1歲以內者。發病率隨年齡升高而下降。已開發國家衛生條件較好的開發中國家,空腸彎曲菌分離率以10-29歲年齡最高,說明成人對本病的免疫力並不比兒童強。開發中國家和已開發國家的這一差異,與衛生條件有關,開發中國家的成人平時經常少量接觸體內獲得一定水平的免疫力,所以發病率低。本病全年均有發病,以夏季為多。平時可以散發,也可由於食物、牛奶及水被污染造成暴發流行。自然因素,如氣候、雨量;社會因素,如衛生條件的優劣、人口流動(旅遊)都可影響本病的發生和流行。

檢查化驗

1.大便常規:外觀為粘液便或稀水便,鏡檢有較多白細胞或有較多紅細胞。

2.細菌學檢查:可取患者大便腸拭子或發熱病人的血液穿刺液等為檢材用,選擇培養基在厭氧環境下培養分離病菌,若具有典型的菌落形態及特殊的生化特性即可確診。

3.血清學檢查:取早期及恢復期雙份血清做間接凝血試驗,抗體效價呈4倍或以上增長即可確診。

鑑別診斷

(一)細菌性痢疾:典型菌痢有高熱、腹痛、腹瀉、瀉膿、血便、腹痛,在下腹或左下腹明顯壓痛,且有腸索伴明顯里急,後重糞檢有較多膿細胞吞噬細胞。重者常脫水這都有利於和本病區別。

(二)其它細菌所致腹瀉如鼠傷寒致病性大腸桿菌、耶氏菌親水氣單胞菌、其他厭氧菌等。單從臨床有時很難鑑別,懷疑時應依靠病原學和血清學來確診。

(三)腸道外感染者須與沙門菌病及布氏菌病鑑別。

治療及預防

彎曲菌腸炎用藥

彎曲菌腸炎用藥治療用藥:

一般治療:消化道隔離,對患者的大便應徹底消毒,隔離期從發病到大便培養轉陰。發熱、腹痛、腹瀉重者給予對症治療並臥床休息,飲食給易消化的半流食,必要時適當補液。(二)病原治療:該菌對慶大黴素、紅黴素、氯黴素、鏈黴素、卡那黴素、新黴素、四環素族、林可黴素均敏感,對青黴素和頭孢菌素有耐藥。臨床可據病情選用腸炎可選紅黴素成人0.8-1.2g/日,兒童40-50mg/kg/日,口服療程2-3日。喹諾酮類抗菌藥,如氟哌酸療效也佳,但對幼兒可影響骨骼發育,細菌性心內膜炎首選慶大黴素,腦膜炎首選氯黴素,重症感染療程應延至3-4周以免復發。

預防:彎曲菌腸炎最重要的傳染源是動物,如何控制動物的感染,防止動物排泄物污染水、食物至關重要。因此做好三管即管水、管糞、管食物乃是防止彎曲菌病傳播的有力措施。正在研究減毒活菌苗及加熱滅活菌,可望在消滅傳染源,預防感染方面起重要作用。