1856年5月6日出生於奧地利波希米亞弗萊堡; 1939年9月23日逝世於英國倫敦

1856年5月6日出生於奧地利波希米亞弗萊堡; 1939年9月23日逝世於英國倫敦生平

1856年5月6日,弗洛伊德出生在奧地利帝國摩拉維亞(今捷克)弗萊堡(Příbor,Czech Republic)一個猶太人家庭。他母親共生了三個兒子和五個女兒,他是長子;但還有一個同父異母的哥哥。他的家庭財政緊張,居住擁擠,但他的父母盡力撫養他們。 從幼年起,父母就著重培養他的智力,投入給他的精力往往超過他的兄弟姐妹。弗洛伊德在全班排名第一,全校排名第6到8名。他17歲進入維也納大學,即使在1873年至1881年間奧地利存在強烈的反猶太主義思想。

弗洛伊德的早年生活很少為人所知,因為他至少兩次銷毀他的個人紀錄,一次是1885年,第二次是1907年。

德奧合併後,弗洛伊德和全家逃出奧地利並得到他的病人和朋友瑪麗·波拿巴公主的資助。1938年6月4日,他們經過法國巴黎到英國倫敦的漢普特斯,住在20 Maresfield Gardens,今弗洛伊德博物館。當他離開德國時,弗洛伊德被要求籤署一份他曾被納粹尊敬對待的聲明。

弗洛伊德的女兒安娜·弗洛伊德也是一位著名的心理學家,特別在兒童心理學和發展心理學領域。他是畫家盧西安·弗洛伊德和喜劇演員、政治家、作家克萊門特·弗洛伊德的祖父,同時也是旅行家艾瑪·弗洛伊德和時裝設計師貝拉·弗洛伊德以及傳媒巨頭馬修·弗洛伊德的曾祖父。

西格蒙德·弗洛伊德是公共關係與宣傳學先驅者愛德華·伯尼斯的親舅舅。伯尼斯的母親,安娜·弗洛伊德·伯尼斯是西格蒙德的妹妹。伯尼斯的父親,伊里·伯尼斯是西格蒙德的妻子瑪莎·伯尼斯·弗洛伊德的哥哥。

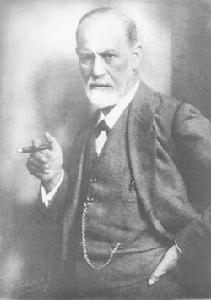

弗洛伊德幾乎終生每天抽一盒雪茄;直到1939年9月23日因下顎癌而安樂死去世。

人格基本構結

弗洛伊德認為人格或人的精神主要分成三個基本部分,即本我(id)、自我(ego)和超我(superego)。弗洛伊德把人的動機歸納為餓、渴、睡、性等,其中性慾占主導地位(本我)。但本我往往受到道德、社會法規等現實條件的制約(超我),受到壓抑得不到紓解的衝動而透過夢、失語等形式來尋求滿足。弗洛伊德相信一個人如果以前曾經有一些創傷性的事件而引致心理有問題,只要他能夠知覺地再將那事重演一次,並將本我、自我和超自我作回平衡的處理,那么問題就會解決。

1.夢

弗洛伊德認為“夢是一種在現實中實現不了和受壓抑的願望的滿足”。他更大膽地認為這些實現不了和受壓抑的願望多半是和“性”有關的。夢是一種潛意識的活動,由於人的心理防衛機制把人的本我願望壓抑下去,在潛意識的活動中的主要內容被壓抑的願望並非是直接表達於夢中,而是通過扭曲變作為象徵的形式出現,故夢都是象徵的。弗洛伊德認為夢是由“顯夢”(manifest dream-content)及“隱夢”(latent dream-thought)組成的。前者乃夢的表面形式,像經過扭曲與偽裝的“密碼”,以表現隱夢。弗洛伊德認為夢可以使睡者的內心渴望滿足;另一個是睡者的求生機制,借著在夢中重新經歷生命的創痛來保護自己。

創新

1.早期著作

弗洛伊德一個較少為人所知的興趣是神經學。他是大腦性麻痹(腦癱)論題的早期研究者。

2.潛意識

弗洛伊德對當代思潮貢獻最著者,許為其動態潛意識之概念。19世紀西方主流思潮為實證論,相信人可取得關於自身及其所處環境之真確認知,並以明智判斷予以掌握。弗氏則認為自由意志本為幻念,人無法全然意識到自我所思,且行為之因由與意識層次所思,關係極微。潛意識之概念所以有破有立,在於弗氏提出意識的層次之說,“在表層之下”另有思緒運作。弗氏稱夢為“通往潛意識之王道”,提供與聞潛意識生活的最佳入徑,並為說明潛意識“邏輯”之佳例,此邏輯則與意識層次思緒之邏輯迥異。弗氏在其夢的解析一書,發展最初的心理拓樸學,論證潛意識之存在,並描述如何與聞潛意識之法。前意識(the preconscious)則視為存於意識與潛意識之間的思緒層,欲探求之不難。弗氏認為啟蒙理念、實證論、與理性論之完備,可藉由理解、轉化、與掌控潛意識而得,而非予以否認或壓抑。

3.性心理發展

主條目:性心理發展

弗洛伊德相信個體原欲的發展,如升華(sublimation)概念所示,為不斷轉換客體。人生來即屬“多相變態”(polymorphously perverse),任何客體都可能成為快感之源。隨不同發展階段,人會固著於特定欲望客體——初為口欲期(oral stage)(如嬰兒因哺乳產生的快感),繼之以肛欲期(anal stage)(如小兒控制腸道產生之快感),隨之為性器期(phallic stage)。孩童接著經歷固著性慾於母親之時期,即所謂戀母情結,但因此欲望的禁忌本質,必須予以壓抑——較不為人知的戀父情結(Electra complex)則是性慾固著於父親。

弗氏希冀此模型能放諸四海皆準,故轉求古典神話和當代民族志以為比較素材。弗氏戀母情結一詞,原名俄狄浦斯情結(Oedipus complex),即取自著名希臘悲劇作家索福克里斯之名作《俄狄浦斯王》(Oedipus Rex)。弗氏如是言道:“我從自己身上發現對我母親的愛,對我父親的妒。如今我認為此乃孩童遍存之現象。”弗氏嘗試於心理動態層面落實此發展模式。每一階段均為邁向成人的性成熟期之進程,該成熟期將產生堅實自我,並發展出延遲欲望滿足之能力。(參見《性學三論》(Three Essays on the Theory of Sexuality))。弗氏視俄狄浦斯衝突為性心理發展與啟蒙之型態,藉此指出他所確信人性對亂倫的渴求,與壓抑此欲望之必要。他並轉求文化人類學對圖騰崇拜的研究,主張此崇拜以儀式性演繹,正反映出部落型態之俄狄浦斯衝突。

任何對弗氏思想的討論,若不觸及其影響力深遠又爭議不斷,關於女性角色與心理層面之議題,便無以稱之完備。雖弗氏為早期提倡女性自由與教育之健將(參見其〈開化性道德與當代神經失衡〉(Civilized Sexual Morality and Modern Nervousness)),一些女性主義人士辯言,弗氏對女性性發展的看法,不過讓西方文化中女性的進步倒退數十年,向男尊女卑的意識型態靠攏。弗氏相信女人為殘缺之男,必須學習接受自身的毀傷(缺了陰莖),服膺想像的生理誡命。他據此提出如陰莖欽羨與進行閹割等術語,描述意欲於家庭以外場域,展其才學的女性心理,不僅“豐富”了歧視女性的辭藻,更造成1970年代以前,女性教育權的斲傷,並徒增女性進入傳統以來由男性主導之社會場域的障礙。

雖弗氏論點受到關心女性平權人士質疑,然如朱立葉·米契爾(Juliet Mitchell)、南西·查德羅(Nancy Chodorow)、潔西卡·班哲明(Jessica Benjamin)、珍·蓋洛普(Jane Gallop)、珍·弗萊斯(Jane Flax)等女性主義理論家,認為精神分析理論與女性主義所謀者並不分馳,可如面對如其他理論傳統,將其納為己用,去除其中性別歧視成分。另一女性主義者舒拉米斯·費爾史東(Shulamith Firestone),也認同弗氏理論對女性主義運動仍有所用。在其〈弗洛伊德主義:誤導之女性主義〉(Freudianism: The misguided Feminism)一文,論及弗氏論點基本言之可謂正確,除一重要細節須作修正:即弗氏寫道“陰莖”處,都可換為“權力”一詞。

此外值得注意處,為弗氏早先認為歇斯底里症(hysteria),源自孩童時期之性逾矩(sexual abuse),但晚後捨棄此稱為誘姦理論(seduction theory)的說法(參見其《性逾矩索引》(The Index of Sexual Abuse)),直言許多案例中均發現,孩童時期性逾矩之記憶,並非出自事實,多源出想像。弗氏轉而重視俄狄浦斯理論,斷言人潛意識均希冀與雙親發生性關係。

4.本我、自我與超我

在其晚年作品中,弗洛伊德提出心理可分為三部分:本我、自我與超我(id, ego, and superego)。

潛意識的本我(拉丁字為“it”,原德文字則為“Es”)代表思緒的原始程式—我們最為原始,屬滿足需求的思緒;此字為弗氏根據喬治·果代克(Georg Groddeck)的作品所建。同屬潛意識的超我(德文字為“Über-Ich”)代表社會引發生成的良心,以道德及倫理思想反制本我。大部分屬於意識層次的自我(Ich)則存於原始需求與道德/倫理信念之間,以為平衡。健康的自我具適應現實的能力,以涵納本我與超我的方式,與外在世界互動。認為心智並非具單一與同質性之物此一立論,仍持續深遠的影響著心理學領域以外的人們。弗氏極為關注心智這三部分之間的動態關係,特別是三者間如何互相產生衝突的方式。

5.心理防衛機制

弗洛伊德認為自我為解決超我與本我之間產生的衝突,會使用心理防衛機制。使用這個機制需要愛欲(Eros)——此為希臘愛神之名;羅馬神話則名為丘比特(Cupid)。若適當使用,防禦機制可減緩超我與本我間之衝突,但過度或過當使用,而不正視面對衝突,則會造成焦慮或產生罪疚(guilt),最終將導致如抑鬱沮喪的精神失衡。弗氏之女安娜·弗洛伊德,在防禦機制此一領域的研究相當傑出,但她將首開防禦機制先河的榮耀歸於其父。防禦機制有以下數種:否認(denial),反應結構(reaction formation),轉移(displacement),壓抑/抑制(repression/suppression),投射(projection),理智化(intellectualization),合理化(rationalization),補償(compensation),升華(sublimation),及退化情感(regressive emotionality)。

“否認”為避免去意識到對自我產生威脅的不快之事實或現實。例如學生接到表現不佳的成績單,而對自己說成績並不重要——有早期研究者辯稱,弗氏的“否認”,與尼采歸為奴隸或畜群道德的“憤懣”(ressentiment )和“價值的再價值化”(revaluation of values)等概念,相似性極高。

“反應結構”為意識性的採取某種與潛意識所欲之完全相反的進向。例如某人強烈仇視某一種族,宣稱其理由為該種族低下卑微,但潛意識而言,是其人感覺自身低下卑微才有此說。

“轉移”為情緒從危險物轉向安全物。例如擊打枕頭,以避免攻擊某人。

“壓抑”為下意識的將極度痛苦的經驗(如戰爭創傷),強制驅離意識層次;“抑制”則為有意識的進行同樣工作。

“投射”是將基本上本屬自身一部份某種不快的思緒、動機、欲望、或情感,投射到他人或他物身上。例如A不喜歡B,但不想如此承認的A,便將自身情感投射到B身上,而說是B不喜歡他(她)。

“理智化”為在情感上讓自我脫離壓力事件。理智化通常不透過接受現實,而經由合理化解釋來進行自我脫離。

“合理化”為透過建構邏輯的正當性來作出某個決定,而此決定最初之所以成形,是來自完全不同於合理化的其他精神狀態。例如甲為了聽自我成長課程而購買MP3播放機,但卻怕真正的理由無法被人苟同,而告訴友人是為了聽古典搖滾才購買播放機。

“補償”乃因無法達成某種行為,而代之以另一種行為。例如第一個小孩很會讀書,第二個小孩便可能常逗父母開心來博取注意。

“升華”是將衝動導引至社會認同的行為上。如以黑暗陰沉之詩描寫人生的女詩人愛蜜莉·狄金森,其創作活動本身即為一例。

6.生死驅力

弗洛伊德相信人類由相衝突的兩種中心欲望所驅動:原欲能量愛欲與死亡驅力死欲。弗氏所謂的愛/原欲,包含所有創造性、及產生生命的驅力。死亡驅力(Death Drive)(或死亡本能)代表一切有生之物內在的衝動,欲回歸至平靜狀態,甚至最終回到不再存在。弗氏直到晚年才認知到死亡驅力,而這兩種驅力的對照,代表了弗氏思想風格的一大革命。

7.宗教心理學

弗洛伊德於不同作品中解釋宗教起源。《圖騰與禁忌》(Totem and Taboo)一書,提出人類起始以“原初部落”方式群聚,此多配偶制(polygamy)組合,包含了一男、多女、及其子嗣。依弗氏精神分析里論,男孩生命早期對母親抱有性慾,此戀母情結為普遍存在的現象。父親有保護部落的能力,因此男性愛慕他,但也同時因父親與眾母親的關係而嫉妒他。兒子們了解獨力無法擊敗領導者父親,故合力予以殺害,之後以祭儀宴饗形式啖之,藉此將父親可怖力量納入己身。然而眾子之後背負的罪惡感,也使其強化對父親的回憶,並予以祭拜。超我便如此取代父親,形成內化的威權之源。部落內也由此產生亂倫與婚姻的禁忌,並以象徵性的動物犧牲(獻祭)(sacrifice)取代儀式性的活人宰殺。

《摩西與一神論》(Moses and monotheism)一書,則根據弗氏里論重建聖經歷史,然而聖經學者與歷史學史家,因其說法與現存可信史料不符,不予接受。弗氏思想在《幻象之未來》(The Future of an Illusion)一書另有發揚。論及宗教為一種幻象(illusion),弗氏強調其為一幻奇結構,人若要成長入成熟期,必須脫離此結構。弗氏對潛意識的處理,則偏向無神論。

弗洛伊德的遺產

1.心理療法

弗洛伊德身受醫師訓練,因此深信其研究與成果為科學產物。然而他的同僚及晚後的心理學者與學院人士,對他的研究與實踐多所批判。某些如朱立葉特‧米契爾(Juliet Mitchell)等人,提出其中緣由在於弗氏基本立論──即潛意識的懼怕與欲望,啟動我們意識層次的思想及行為──挑戰了關於世界本身,屬於普遍性與客觀性的看法。某些擁護科學人士,認為此說讓弗氏理論失效,使其成為詮解人類行為的一種方式。另擁護弗氏人士,則認為此說同讓科學失效,也使其成為詮解人類行為的一種方式。今日的精神分析,仍與弗氏生前所經歷的醫學與學院二者,維持相同的曖昧關係。

當今嘗試治療心理疾病的精神治療師,以不同方式與弗式精神分析產生關連。某些治療師修改弗式取向,發展各種精神動態(psychodynamic)的模式與療程。有些則拒斥弗氏的心理模型,但將其療法的某些部分,特別其中仰賴患者言談以為治療形式者,加以改編再使用。精神醫師(psychiatrists)身受醫學訓練,但如同弗氏時代的醫師,多排斥弗氏的心理理論,療程中並不重視言談,而多仰賴激活心理藥物(psychoactive drugs)。

弗氏的心理理論今日爭議仍大,許多重要的學院與研究領域之精神醫師,認為他不過是個郎中;但也有其他這方面的重量級人士,認同弗氏的理論核心。精神失序常視為純然的腦疾,基本上屬遺傳性病源。此觀點強調心理疾病的生理構成。弗洛伊德則相信大部分的精神失序,源自生理構成與環境因素之共成,何者較為重要,則因人而異。

2.哲學

不論精神分析作為哲學的形式其價值為何,弗洛伊德引介下列三個概念,與前此西方哲學產生斷裂。

他創建心理程式的模型,破除了笛卡兒的我思(cogito)。對弗洛伊德而言,思緒產生的程式,非主體直接反思所能探知。自歷史角度觀之,馬克思意識型態的分析早於弗洛伊德,但後者更將主體性之闇眛不明視為根本。二者之後,人實踐的目標,及用來合理化其目標的想法,其構成核心不外乎弗洛伊德的性心理史,和馬克思的社會階級角色。

在夢、口誤、神經病徵、和精神病患的文字構建等,這些看起來全然難解、無理、和無意義的素材中,弗洛伊德檢視了其中找到的“合理性”。相對言之,在工作活動、政治哲學、制式社會行為這些清楚明白具“合理性”的素材中,他發現了其中的“不合理性”(如純然專斷和怪異的元素)。

弗洛伊德從言談治療引進創新的言說技術,藉此讓人透過間接泄漏潛意識內容的方式以消減沮喪。精神分析療程的逆向程式,顯示了個人如何依據符號壓縮與情緒轉嫁的邏輯,以潛意識方式形成其所遭遇的諸種問題。

3.批判回應

弗洛伊德的性心理發展模型遭受諸多批判。有些人攻擊弗氏認為兒童為性生物的立論(連帶波及弗氏發揚的性概念)。另些人雖接受弗氏的性概念,但認為此種發展模式並不具普同性,對於健康成人的發展而言也非必須,另強調社會及環境因素的重要性,並認為需重視弗氏較為忽略的社會動能因素(例如階級關係)。這一支批判弗氏的思想,深受赫伯特·馬庫色作品影響。

也有人批評弗氏拒斥實證論的態度。科學哲學家卡爾·波普形構出一套分辨科學與非科學的方法。他認為一切合理的科學理論,均具備能夠證明其存偽(falsifiable)的可能。若一理論無法存偽,便不能稱之為具備科學性。波普指出弗洛伊德的心理學理論永遠可被“證實”,因無任何行為得以證明其存偽。雖然科學家普遍接受波普辨明科學與非科學的方法,然而在科學哲學與一般哲學領域內,仍有爭議。學院派心理學通常僅區分出“理論”與“假設”,前者過於抽象無法證明其存偽,後者雖源自理論,卻可能經研究予以驗證。

行為主義、演化心理學(evolutionary psychology)、及認知心理學均視精神分析為偽科學,而予以拒斥。人本心理學(humanistic psychology)堅持精神分析看待人的觀點,既苛刻也不正確。心理學其他學派則建構心理治療的替代方法,其中包含了行為治療(behavior therapy)、認知治療(cognitive therapy)、及咨情治療(person-centered psychotherapy)。

重要著作

弗洛伊德精神分析療程時,患者躺臥的沙發。弗氏則坐在患者頭部後方椅上近照片上方的四腳椅), 以不讓患者看見自己為原則,進行言談治療。

弗洛伊德精神分析療程時,患者躺臥的沙發。弗氏則坐在患者頭部後方椅上近照片上方的四腳椅), 以不讓患者看見自己為原則,進行言談治療。《夢的解析》(The Interpretation of Dreams / Die Traumdeutung,1899)

《日常生活之精神病學》(The psychopathology of Everyday Life / Zur Psychopathologie des Alltagslebens,1901)

《性學三論》(Three Essays on the Theory of Sexuality / Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie,1905)

《圖騰與禁忌》(Totem and Taboo / Totem und Tabu,1913)

《論自戀》(On Narcissism / Zur Einführung der Narzißmus,1914)

《超越快樂原則》(Beyond the Pleasure Principle / Jenseits des Lustprinzips,1920)

《自我與本我》(The Ego and the Id / Das Ich und das Es,1923)

《幻象之未來》(The Future of an Illusion / Die Zukunft einer Illusion,1927)

《文明及其不滿》(Civilization and Its Discontents / Das Unbehagen in der Kultur,1929)

《摩西與一神論》(Moses and Monotheism / Der Mann Moses und die Monotheistische Religion,1939)

《精神分析概要》(An Outline of Psycho-Analysis / Abriß der Psychoanalyse,1940)

關於弗洛伊德和精神分析的書

1.精神分析:理論與實踐

Philip Rieff, 弗洛伊德:道德家的Mind, 3d ed. (芝加哥大學出版社, 1979)

Anthony Bateman 和 Jeremy Holmes, 精神分析導論:Contemporary 理論與實踐 (倫敦: Routledge, 1995)

2.概念批評

Adler, Mortimer J., What Man Has Made of Man: 研究of the Consequences of 柏拉圖主義 and positivism in 心理學 (紐約:Longmans, Green, 1937). (A 哲學批評 from 亞理斯多德ian/Thomistic point of view.)

Deleuze, Gilles and Guattari, Félix, Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, trans. Robert Hurley, Mark Seem and Helen R. Lane (London and New York: Continuum, 2004). (This first volume of the famous two-part work (also subtitled Capitalism and Schizophrenia) polemicises Freud's argument that the Oedipal complex determines subjectivity. It is also, therefore, a staunch critique of the Lacanian 'return to Freud.)

Ellenberger, Henri F., Unconscious的發現: 李适合 Evolution of Dynamic Psychiatry (London: Penguin, 1970). (An extensive account and sensitive critique of 弗洛伊德 metapsychology.)

Eysenck, H. J. and Wilson, G. D. The Experimental Study of 弗洛伊德理論, Methuen, London (1973)

Eysenck, Hans, 弗洛伊德帝國的衰落 (Harmondsworth: Pelican, 1986).

Hobson, J. Allan Hobson, 夢:睡眠科學導論 (Oxford: Oxford University Press, 2004). ISBN 0192804820. (Critique of Freud's dream theory in terms of current neuroscience)

Johnston, Thomas, 弗洛伊德和政治思想 (紐約: Citadel, 1965). (One of the more accessible accounts of the import of 弗洛伊德主義for 政治理論)

Marcuse, Herbert, Eros 和文明: A Philosophical Inquiry into 弗洛伊德 (Boston, MA: Beacon Press, 1974). (Mentioned above. For a good review, see Stirk, Peter M. R., ‘Eros and Civilization revisited’, 人類科學的歷史, 12 (1), 1999, pp. 73 – 90.)

Mitchell, Juliet. 精神分析和 Feminism: A Radical Reassessment of 弗洛伊德精神分析 Originally published in 1974; Basic Books reissue (2000) ISBN 0465046088

Neu, Jerome (ed.), 劍橋 Companion to 弗洛伊德 (劍橋大學出版社, 1994). (A good conceptual overview.)

Ricoeur, Paul, 弗洛伊德和哲學: An Essay on Interpretation, trans. Denis Savage (紐哈芬和倫敦:耶魯大學出版社,1972). (Great fun!)

—————, The Conflict of Interpretations: Essays in Hermeneutics, ed. Don Ihde (倫敦: Continuum, 2004). (A critical examination of 弗洛伊德對於哲學的重要性)

Thomas Szasz. 反弗洛伊德: Karl Kraus's Criticism of精神分析and Psychiatry,Syracuse 大學出版社, 1990, ISBN 0815602472.

Voloshinov, Valentin. 弗洛伊德主義:A 馬克思主義 critique, Academic Press (1976) ISBN 0127232508

Wollheim, Richard, 弗洛伊德,第二版. (倫敦: Fontana, 1991)。

3.傳記

The area of biography has been especially contentious in the historiography 精神分析, for two primary reasons: first, the vast majority of historical material on Freud has been, since his death, made available only at the permission of his biological and intellectual heirs (他的女兒安娜·弗洛伊德, was extremely protective of 她父親的 reputation); second, much of the data and 弗洛伊德精神分析理論 hinges upon the personal testimony of 弗洛伊德自己,and so to challenge Freud's legitimacy or honesty has been seen by many as an attack on the roots of his enduring work.

第一本弗洛伊德傳記是他自己寫的:精神分析運動的歷史 (1914)和An Autobiographical 研究 (1924) provided much of the basis for discussions by later biographers,包括"debunkers" (as they contain a number of prominent omissions and potential misrepresentations)。20世紀以來弗洛伊德少數的主要傳記如下:

Helen Walker Puner, 弗洛伊德:他的生活和思想 (1947年) — an associate editor of 父母雜誌,該書 was for a thoroughly popular audience, and was 資源of many long-lasting "myths"關於弗洛伊德(精神分析是一種宗教;弗洛伊德恨自己的父親等)

Ernest Jones, 弗洛伊德的生活和著作, 3 vols. (1953-1958) — the first "authorized" 弗洛伊德傳記,made by one of his former students with the authorization and安娜·弗洛伊德的助手, with the hope of "dispelling the myths" from 早期傳記。

Henri Ellenberger, Unconscious的發現 (1970) — was the first book to, in a compelling way, attempt to situate Freud within the context of his time and intellectual thought, arguing that he was the intellectual heir of Franz Mesmer and that the genesis of his theory owed a large amount to the political context 回到19世紀的維也納。

Frank Sulloway,弗洛伊德: Biologist of the Mind (1979) — Sulloway,第一位寫弗洛伊德傳記的專業歷史學家,positioned 弗洛伊德 within the larger context of 科學的歷史, arguing specifically that Freud was, in fact, a biologist in disguise (a "crypto-biologist", in Sulloway's terms), and sought to actively hide this.

Peter Gay, 弗洛伊德: 我們時代的生活 (紐約: W. W. Norton & 公司, 1988) —該書的出版是對反弗洛伊德文學和1980年代的"弗洛伊德戰爭"的回應。

The creation of 弗洛伊德 biographies has itself even been written about at some length — see, for example, Elisabeth Young-Bruehl, "弗洛伊德 Biographies的歷史," in Discovering the History of Psychiatry, edited by Mark S. Micale and Roy Porter (牛津大學出版社,1994).

4.傳記批評

Webster, Richard. 為什麼弗洛伊德是錯的: 罪、科學和精神分析 BasicBooks, 1995. ISBN 0465095798

影響

弗洛伊德的學說造就了超現實主義的出現。