概觀

十字軍

十字軍反猶主義在各個不同歷史時期有不同的動機和表現形式,但是其中也不乏共通性和延續性,例如將猶太人視為“謀殺救主基督的人”,“貪婪、陰險”的民族,“企圖控制世界”的集團,需對世界一切政治和經濟問題負責的“幕後黑手”等。

反猶主義的思想和行為自產生至今導致了無法彌補的災難性後果。歐洲歷史充斥著針對猶太人的暴力行為,猶太人受到歧視、侮辱、壓迫和屠殺,例如十字軍對猶太人的掠奪與屠殺,15世紀末期西班牙對猶太人的徹底驅逐,19世紀和20世紀沙皇俄國多次泛濫的反猶浪潮。而反猶主義的最高潮則公認是1933年至1945年之間納粹大屠殺,造成約600萬猶太人死亡。

歷史

塞琉古王朝文物

塞琉古王朝文物基督教時代初期:由於絕大多數猶太人拒絕承認耶穌就是猶太教信仰的彌賽亞(“救世主”),在《聖經·新約》中已經出現了對猶太人的貶低性描述。例如《約翰福音》第8章44節:“你們(按:指猶太人)是出於你們的父魔鬼,你們父的私慾,你們偏要行,他從起初是殺人的,不守真理。因他心裡沒有真理,他說謊是出於自己,因他本來是說謊的,也是說謊之人的父。”而將新產生的經典定名為《新約》,而把希伯來聖經稱為“舊約”也包含著這樣的含義,即:上帝已經將他的愛從猶太人轉向了基督徒,猶太人則從上帝的“選民”淪為“棄民”。

而公元391年基督教成為羅馬帝國的國教之後,原先猶太人與基督徒在神學上的爭論上升為國家政策。猶太人的宗教與生活開始逐漸收到限制,享有的政治和公民權利一步步被剝奪。例如438年的提奧多西法典中作出猶太人禁止與基督徒通婚,不得修建新的猶太會堂等規定。

雖然基督教反猶太歷史悠久,但他們救主其實是猶太人。

猶太人大屠殺

德國歐洲猶太人大屠殺紀念碑

德國歐洲猶太人大屠殺紀念碑背景:自1933年起,德國納粹黨開始了獨裁執政,納粹黨開始一個大規模的反猶太活動。在同一年,納粹德國政府撤銷所有猶太裔公務員的職位。

在1935年通過的《紐倫堡法案》將“猶太人”作出定義。根據紐倫堡法案,凡有一個猶太裔祖父母以上的德國人都會被視為“猶太人”。紐倫堡法案還剝奪猶太人的德國國民權利。

其他法案將一個猶太人與一個非猶太人有性關係非法化。到1938年,納粹德國已經禁止猶太人進入大多數專業。在1938年11月9日,納粹黨策劃一個反猶太集會,稱為“水晶之夜”。在這個集會中,有很多猶太人的商店和猶太會堂被破壞。

波蘭奧斯威辛集中營

波蘭奧斯威辛集中營大屠殺(納粹屠猶):德國在1939年9月尾併吞了波蘭以後,納粹德國將它們國內和奧地利的猶太人集中在波蘭的內陸,稱為“普通政府”的地區。猶太人現在被放置在“強制性猶太人居住區”之內。最大規模的“強制性猶太人居住區”是位於華沙。在華沙的猶太人被迫在1940年11月15日前搬遷到被指定為猶太人的地區和將這個地區密封。繼低地國家,法國,波羅的海國家和南斯拉夫受到納粹德國的占領,更多猶太人處在納粹德國的控制範圍內。

由1941年6月22日,德國偷襲蘇聯開始以後,德國蓋世太保跟隨德軍,對住在蘇聯鄉區的猶太人作出大規模的大屠殺。蓋世太保最初的殺人方法是用手槍射殺,然後把他們的屍體埋葬在萬人坑裡面。但是柏林想出了更有“人道”的殺人方法來減低秘密警察的壓力。這個方法是用毒氣殺人。初時秘密警察只用汽車的廢氣來殺猶太人。但是在1942年起德國採用了氰化氫(Hydrogen Cyanide Gas)來有效地殺死最多猶太人。

在1941年12月,德國在波蘭興建6個殺人的集中營。當中的地點包括奧斯威辛和特雷布林卡。這些地點被選擇的原因是因為它們都是鐵路的交匯點,以及它們都不是軍事上重要的地點。所以,納粹黨可以秘密地進行這個殺人計畫。

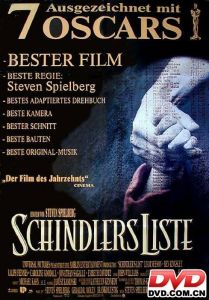

辛德勒的名單

辛德勒的名單在1944年,當德國知道它們的氣勢已盡的時候,它們加快集中營殺人的速度。當中包括被德軍占領的匈牙利。

當盟軍在1945年初解放波蘭時,它們發現到這些殺人的集中營。整個二戰中,大約580萬歐裔猶太人被納粹德國殺死,是歐洲猶太人人口的三份之二。納粹德國也有系統的殺死歐洲的吉普賽人、同性戀者、歐洲東線的敵軍和其他異見人士,當中只有猶太人及吉普賽人只因種族原因被屠殺。

二戰時華沙猶太人的經歷被拍成許多電影,如《美麗人生》、《辛德勒的名單》、《戰地琴人》等,其中以《辛德勒的名單》藝術成就最高。

近代

亞歷山大二世

亞歷山大二世俄國沙皇政府特別仇視猶太人,並竭力煽動工農仇恨猶太人。1881年沙皇亞歷山大二世被刺後,在敖德薩對猶太人進行了大屠殺;在白俄羅斯和波蘭也掀起殘害猶太人的浪潮。1905年革命時期,在 100個城市裡計有4000多猶太人被殺, 1萬多猶太人被打成殘廢。19世紀末,法國發生了君主派軍閥集團組織審判總參謀部猶太人軍官A.德雷福斯的案件,誣告他向德國駐法國大使館提供情報,從事間諜與叛國活動,判處他無期徒刑。一些極端分子舉行示威,高呼“槍斃猶太人”的口號。經過共和派和主持正義人士的鬥爭,至1906年當局才宣布將德雷福斯無罪釋放。在19世紀末的德國曾有20多萬人在致首相 O.von俾斯麥的請願書上籤名,要求褫奪猶太人的公民權。

[大批猶太人被迫離開法西斯德國(20世紀30年代)]

十月革命後俄國的猶太人得到了解放,但在資本主義國家中資產階級仍不時挑起對散居於各國的猶太人的仇恨,以轉移國內無產階級的視線,掩蓋階級矛盾。20世紀30年代,法西斯德國在雅利安人優越的種族主義的旗號下,將反猶太主義發展成極端的滅猶主義。納粹黨徒採用槍殺、毒氣窒息、餓死和活埋等手段,企圖消滅所占領的波蘭、蘇聯及歐洲其他國家領土上的所有猶太人,在奧斯威辛集中營及其他各地被折磨和殘害致死的猶太人總數約有600萬人。

當代

沙龍

沙龍此前一天,巴尼耶已表示法國政府下決心“打擊反猶太主義、所有形式的種族主義以及仇外行為,並承諾竭盡所能懲罰這種不可原諒的可恥行為”。

7月18號,沙龍稱在穆斯林人口占10%的法國,反猶主義已經失控,並號召法國的猶太人立即移民到以色列。沙龍的上述講話曾導致法國和以色列之間的關係一度比較緊張,而巴尼耶此次訪問以色列是兩國關係陷於緊張以來首位法國高層官員訪問以色列。

中東:現在中東的相對和平是美國對以色列的支持及對中東和平的維持、歐洲的中立、亞洲的旁觀及以色列人勤勞勇敢智慧的綜合結果。一個相對強大的以色列處於阿拉伯世界的包圍之中才有勢力平衡和相對的中東和平。但隨著歐洲受伊斯蘭文化的影響及根置於歐洲的反猶太主義的復興,以色列將面對阿拉伯世界和整個歐洲的反猶太衝擊。德國、奧地利、波蘭、義大利、俄羅斯等等都是反猶太主義的國家。於此同時美國由於自身的利益、人口結構的改變及相應的美國綜合國力的衰退,整個世界的格局和力量對比將發生深刻的變化。在這樣的背景下中東的戰火將再起而以色列與阿拉伯世界和歐洲的對局中很明顯將處於非常不利的境地。

所以中東的和平真是路漫漫其修遠兮,隨著力量的變化而戰端頻起。中國現在站在阿拉伯和巴勒斯坦一邊,但隨著局勢的變化和文化與文明的因素中國大概會認識到以色列才是中國的盟友。

一個強大的中國對以色列是有利的,這一點相信很多以色列人是有充份的認識的。在二次大戰中,國民政府對猶太人提供了無私的幫助,所以很多以色列人對中國是感謝和友好的,這可能也正是以色列一貫堅持與中國友好的政策,在國際上對中國幫助的多、刁難的少而且將很多先進的技術轉讓給中國的原因。

巴勒斯坦

巴勒斯坦更何況中國要面對來自土耳其等的回教分裂主義的壓力,中國與回教組織的對立是遲早的問題,這一點現在的領導人也是看得清楚的所以在反恐怖的問題上與美國採取無條件合作的正確決策。而以色列對中國的國家安全可以說毫無損害。

總而言之,中國與以色列沒有任何根本矛盾也沒有任何敵對的理由,我們應當站在公平和公正的立場上看待中東局勢。我們應當看到中國與以色列在長遠利益上的一致性且加強與以色列的合作。

有時候想一下巴勒斯坦,可能是美國作家馬克·吐溫說的,他到過世界上很多國家但沒有一個地方象巴勒斯坦那樣荒涼,巴勒斯坦在阿拉伯人的手裡是一片廢墟而到了以色列人的手裡卻被建設成一個民主、富強的現代化國家,以色列人民對巴勒斯坦這個祖居之地是充滿熱愛而且那樣勤勞地建設著那塊本來荒漠的土地。一個對土地有熱愛和責任的民族是值得人們敬佩的。可以說以色列對巴勒斯坦的文明是有不可磨滅的貢獻的。只求占有卻不建設,對土地和人民是不是太不公平了?

當然巴勒斯坦人也應當有其生存和建國的權利,在這一點上無論是聯合國還是以色列都沒有異議。問題是君子愛財要取之有道,巴勒斯坦的建國應當通過和平的方式在聯合國的協定框架下實現。如果蔑視聯合國的協定,用恐怖主義的方式來攻擊平民,把巴勒斯坦看作阿拉伯人的而一點也不承認以色列存在的現實和歷史,完全剝奪猶太人存在的權利,則中東永遠難有和平而在相當長的時間內被打擊的只能是巴勒斯坦人。

古人說:自知者智,知人者明;希望巴以雙方能夠本著和平的願望在充份認識歷史和現實、充份認識雙方實力的基礎上真正進行和平談判,在聯合國的監督下實現和平共存。

相關條目

希特勒

猶太人賢士議定書(Protocols of the Elders of Zion)

紐倫堡審判

以色列

西蒙·維森塔爾

威尼斯商人

反阿拉伯主義

反波斯情結