廢黃河簡介

中山河閘高清大圖

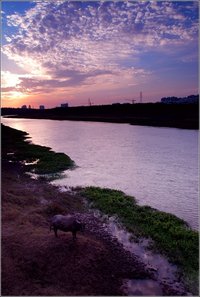

中山河閘高清大圖一稱淤黃河,或稱故黃河、黃河故道。這裡是特指位於淮河流域北部,自河南省蘭考北朝東南方向,過民權縣、商丘市北,安徽省碭山縣北,江蘇省徐州市北,經宿遷市南,淮安市北,再折向東北方向,過漣水縣南,濱海縣北,由陶灣村入黃海(有一個廢黃河口)的一條黃河故道。在地圖上,這條故道絕大部分是乾涸的,用虛線畫出,只在淮安市以東是當今的中山河(淮安的古淮河生態公園裡有一段廢黃河景),還有水流。乾涸的地段豈止無水,它生生地把好端端的完整的一個淮河流域分割成淮河與沂沭泗兩個水系,廢黃河已經成了一道高出地面幾米事實上的分水嶺。

基本概述

廢黃河

廢黃河廢黃河系1194年黃河侵泗奪淮,1855年復又北徙留下的故道。河段起於淮安楊莊,流經淮安市的清河區、淮陰區、楚州區、漣水縣及我市阜寧、濱海、響水三縣,至濱海縣套子口入海,全長170.069公里。市境內童營至濱海新閘河長99.2公里,目前堤防總長177.2公里(南堤106.7公里,北堤70.5公里)。廢黃河沿線有濱海新閘、廢黃河地涵、連通高速公路橋、204國道橋、童營橋、羊寨橋、北沙橋、大有橋等跨河建築物,27座穿堤涵閘和12座穿堤排灌站。廢黃河地涵、廢黃河南船閘、響水船閘、大套一、二站及與之相配套的9座涵閘同時形成連線廢黃河、總渠、通榆河的重要樞紐—通榆河樞紐。

廢黃河堤防在境內的保護範圍為阜寧、濱海渠北地區及響水灌河以南地區2984.9平方公里,涉及濱、阜、響三縣38個鄉鎮,二個省屬農場和二個省屬鹽場,230萬畝耕地,160萬人口。固定資產總值約200億元。保護區內有濱海、響水二座縣城,204國道、連通高速、黃海路省道、通訊、輸電主幹線、通榆河樞紐、陳家港、中山港及上千工廠企業等重要設施。

名字由來

古黃河,又稱廢黃河,是大禹導淮的遺蹟。據北魏酈道元記載,古淮河曾經流經淮安市區,即古黃河(廢黃河)就是淮河,或稱古淮河。理由之二,古黃河(廢黃河)名稱由來是唐宋時期,淮河入海口至漣水雲梯關。南宋以後,黃河南泛頻繁,攜帶大量流沙長期在淮北、蘇北泛流,淮陰以下的淮河故道,徐州以下的泗水故道,被黃河所奪,特別是淮陰以下故道,成為各個泛道黃水入海的門戶。直到清鹹豐五年(1855年),黃河改道由山東大清河入海。過去深廣的淮河入海故道已堆積成一條高懸於地面的廢黃河。由此,人們稱古黃河或廢黃河。為恢復該河流的正名,引證淮陰之名乃“淮水之南(陰)”而得名的真情,應廢除古黃河或廢黃河舊稱,取真名古淮河或淮河。

歷史起源

廢黃河

廢黃河古淮河本是一條河槽寬深、出路暢通、獨流入海的河流,在漣水縣雲梯關入海,海潮一直可以上溯到盱眙縣。南宋時,廢黃河處在宋金分界地帶,北為金,南為宋。靖康之亂後,秦檜並北宋徽欽二帝等被金人俘虜至北國的五國城,金人郎主賞識秦檜的才能,讓他為金太祖的兒子撻懶所用,他們南下進攻楚州,李逸侯的《宋宮十八朝演義》第八十二回中寫到“秦檜隨撻懶南侵,進攻楚州,反被守將趙立擊退”,書中又寫到:“檜遂同妻王氏徑趨漣水,向該地宋駐軍詐稱自金邦逃歸,擬赴行在。駐軍深信不疑,代為雇舟。檜遂同妻航海至越州。”當年的秦檜從漣水入海,很可能就走的這條廢黃河。岳飛死後宋金議和,以淮水為界,在我們淮安一線,淮水就是指廢黃河。這說明在南宋時期廢黃河已經存在了。在近代有兩次黃河奪淮。一是鹹豐六年,黃河決堤,入淮,經河南到江蘇的徐州、淮安、漣水、阜寧、濱海,然後注入黃海。二是1938年黃河改道,南下淹沒豫東、皖北、蘇北大地。我家住在廢黃河的楚州段,名字叫西灘,對面就是漣水的保灘。我的祖輩們就住在一條廢黃河坡上,我們老李家在這裡生活了不知有多少年了,他們就是喝著廢黃河水在這裡生生不息的。 1128年(南宋建炎二年),東京(今開封市)守將杜充人為扒開黃河大堤抵禦金兵,使黃河改道由泗水入淮河、濟水,分流入海。1194年(金明昌十一年),黃河主流奪淮,古淮河為水患所困擾。1494年(明弘治七年),黃河洪水改由泗水入淮,路線基本固定在今天的廢黃河線上。15世紀,淮黃交匯,淮不入黃。1570年(明隆慶四年),清口(今楊莊附近)淤塞,1576年(名萬曆四年),曾進行裁彎工程,1609年(明萬曆十七年),引河決口,老河槽逐漸淤塞,故曰廢黃河。 因此,廢黃河即黃河故道,西起河南蘭考東壩頭,流經豫、魯、皖、蘇四省九市,蜿蜒800餘公里,東至江蘇省濱海套子口入海。淮安境內廢黃河以二河為界分為上、下兩段,上段起於淮泗交界,止於二河,河長15.5公里,為原泗水故道。下段原為淮河下游故道,起於楊莊閘,向東流經清河區、淮陰區、漣水縣、楚州區、阜寧縣、響水縣、濱海縣等七縣(區),由套子口入海,全長166公里,淮安市境內河長101公里。廢黃河流域是一條形區域,蜿蜒曲折,寬窄不一,地勢西北高、東南低。兩堤之間自然地形呈不規則淺盤狀,流域內大部分是細沙土,具有“濕則板、水則淌、風則揚”的特點。

廢黃河

廢黃河黃河奪淮前,由於淮河的交通灌溉,也由於運河的漕運中樞地位,坐落於淮河之南的淮陰(古楚州)曾經是“舟車鱗集,冠蓋喧鬧,樓高入天,賈客紛然”的通都大邑。“江淮熟,天下足”,“走千走萬,不如淮河兩岸”,這些婦孺皆知的諺語驕傲地描述著淮河流域農業文明的當年盛況!“九省通衢,漕運樞鈕”也高屋建瓴地體現出這裡曾是無可替代的交通咽喉。正因為兩淮當年繁榮富庶的盛況,唐代大詩人高適到了淮上,寫下了“煮鹽滄海曲,種稻長淮邊。四時常晏如,百口無飢年。菱芋藩籬下,漁樵耳目前”的絕妙詩句。

建國後,政府於1951年在楊莊閘舊址上重建閘壩,從當年的十月開工,到1952年6月完成,歷時9個月,投資61.55萬元。閘壩相濟,既可控制淮沂、泗河泄入廢黃河的水量,也可調節中運河的航運水位。閘壩的建成使廢黃河由原來的排泄黃河洪水的主航道,逐漸恢復為分洪道,廢黃河再沒有發生過洪水決口事件,廢黃河也由歷史上的患河變為“利河”。

廢黃河由西向東綿延而來,將淮安市城區和淮陰區一分為二,河岸兩旁,綠草茵茵,樹木成行,鶯歌燕舞,一片莽莽蒼蒼的景象。廢黃河兩岸最寬處約一公里,最窄處約半里,船行河上確有“煙波浩渺”之感。

尤其值得一提的是,廢黃河的老橋上新建了中國南北地理分界線的標誌性建築(如圖),將廢黃河南北的兩個市民休閒廣場連線起來,使這裡成為淮安市最大的市民廣場,成為市民夏日休閒、納涼的好去處。

廢黃河的形成

淮河本來是一條河槽寬深、出路暢通、獨流入海的河流, 沂河流入 泗河,泗河流入 淮河,淮河在漣水縣雲梯關(原屬漣水縣,現屬 響水縣)入海,海潮一直可以上溯到 盱眙縣。可惜它的大鄰居黃河脾氣不好,“善淤、善決、善徙”,不斷給它惹麻煩,幾度上演了鳩占鵲巢的悲劇。1128年( 南宋建炎二年),東京(今 開封市)的守將杜充人為扒開黃河大堤抵禦金兵,使黃河改道由泗水入淮河、濟水分流入海。1194年(金明昌十一年),黃河主流奪淮。從此,直到1855年(清鹹豐五年)的661年間,黃河由 泗水、 汴河、 濉水、 潁水、 渦河入淮河。唐代詩人 白居易《 長相思》曾感嘆:汴水流,泗水流,流到瓜洲古渡頭,吳山點點愁。如今渾濁的黃泥湯代替了汴水、泗水的清水,給淮河帶來無盡的苦難,此愁非彼愁,此愁大如天! 張擇端《 清明上河圖》的繁華昌盛景況,也從此不再。1855年六月,黃河在北岸蘭陽(屬今蘭考縣) 銅瓦廂決口改道,奪 大清河河道,由利津縣入 渤海,於是形成今天的黃河下遊河道。

廢黃河現狀

廢黃河入海口高清大圖

廢黃河入海口高清大圖1000多年過去了,廢黃河只留下一個空名,和漫漫的一堆黃沙,卻淤高了河床,攪亂了淮河原有的水系,使下遊河水無出路,整個流域災害頻繁。如今依稀為人稱道的是一個“廢黃河零點高程系”(最新出版的《中國水利百科全書》中,為它設有條目)。這是原中國江淮水利局採用廢黃河口1912年11月11日下午5時的最低潮位為“零點”起算的高程控制系統,可惜它的原點實物早已湮沒無存,只剩下淮安那一段留下了水源。

歷史確實無情,山河並不依舊。明朝的故宮,清朝的故宮,甚至帝王懸吊自盡(景山)、葬身之地(明陵、清陵、秦始皇陵、黃帝陵等)都有人憑弔、瞻仰,爭先恐後,趨之若鶩,絡繹不絕,而母親河的故道,卻難得這般恩寵,乏人問津,要不是地圖上標示出來,連它的存在恐怕都可能有人懷疑了,甚至有的淮安居民都不知道這個地方。黃沙賽不過皇帝,這理是沒法說的。

存在質疑

廢黃河

公元1855年(清鹹豐五年),黃河在河南省蘭陽(現蘭考)銅瓦廂決口,改道北徙,由大清河入渤海,結束了黃河侵泗奪淮的局面,結束了黃河奪淮長達661年的災難歷史。

黃河北徙以後,故道稱為廢黃河,西起河南省蘭考縣三義寨(古銅瓦廂),穿山東、安徽省境,於豐縣二壩進入江蘇省,流經徐州市區、銅山、睢寧、宿遷、泗陽、淮陰、淮安、漣水、阜寧、濱海,至套子口入海,全長728.3公里。

黃河侵泗奪淮期間,挾帶的大量泥沙沿線沉積,使河道變成了高出兩岸地面4—6米的懸河,使原本單一的淮河流域,變成了淮河水系和沂沭泗水系兩大部分,廢黃河成了兩大水系的分水嶺。淮河也不再回歸故道,淮水主要由三河經高寶湖入長江。

由此可見:把廢黃河說成是古淮河是很不確切的,尤其是在淮安市區的廢黃河上建一座南北氣候分界標誌,更是不可思議。

大沙河南四湖湖西支流

| 南四湖為淮河流域綜合利用的第2大淡水湖。為串聯一起的南陽、獨山、昭陽和微山4湖的總稱,因位於山東省西南部的濟寧以南故名。地處魯中南沂蒙山脈西側山麓堆積平原和黃河沖積平原接合部的隱伏斷裂帶上,原系古泗水流經之地。 |