建制沿革

春秋晉鄂侯居此,稱鄂。戰國先屬韓後屬趙,秦屬北屈,漢為騏縣。之後,又有昌寧、平昌、呂香等稱。

西漢於今縣城東南30千米關王廟村置騏縣,屬河東郡;東漢廢。

北魏延興四年(474)置昌寧縣(治今縣城西南20千米西村),於縣置中陽郡,縣屬之;又於今縣境別置洛陵縣,屬中陽郡,北齊廢。

隋開皇初年廢中陽郡,縣屬耿州,後又次第屬汾州、文城郡、慈州。

鄉寧縣

鄉寧縣五代唐改鄉寧縣。據嘉慶《一統志》,後唐避李國昌諱改昌寧為鄉寧。又據《郡縣釋名》:“鄉寧縣,蓋合呂鄉、昌寧之名為名也。”

宋皇佑三年(1051)徙治今縣城。

熙寧五年(1072)廢,元佑元年(1086)復置,仍屬慈州。金屬吉州。

清乾隆三十七年(1772)屬平陽府。

民國初年屬河東道,道廢后直屬省。

1949年屬臨汾專區。1954年屬晉南專區。1967年屬晉南地區。1970年屬臨汾地區。2000年屬臨汾市。

地理環境

位置境域

鄉寧縣

鄉寧縣鄉寧縣,東經110.83°-110.90°,北緯34.95°-35.97°之間。 位於黃河中游,山西省西南,臨汾市西隅,呂梁山南端,全境面積2029平方千米。

地形地貌

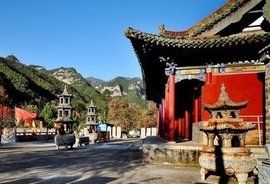

鄉寧風景

鄉寧風景鄉寧縣境內山嶺重疊,溝壑縱橫,多坡地,少平川,水土流失比較嚴重。總觀全貌,東北高而西南低,海拔一般在900至1500米之間。呂梁山脈在境內分為兩支:北部一支從東北往西南,有高天山、雲太山等,構成鄉寧縣與吉縣的分界線;另一支由北而南,穿越縣境中部,直到稷山縣,構成鄉寧縣黃河水系與汾河水系的分水嶺。境內諸山以高天山為最高,海拔1820米。西部黃河沿岸,海拔在500 米以下。

水文

鄉寧縣境內河流包括大小支流約7000餘條,北部鄂河及黃河沿岸諸河均直接注入黃河,其餘注入汾河,大多數為季節性河流。因地下斷層滲漏,較為貧乏,地表水年來水量9545萬立方米,主要河流有鄂河、羅河、豁都峪、三官峪、馬匹峪、黃華峪、瓜峪、青石峪及252條1公里以上的支流或溝道。

氣候特徵

鄉寧縣屬暖溫帶大陸性氣候,年均氣溫10℃左右,一月零下6℃,七月29℃,年降雨量600毫米,無霜期150天。地域氣候差異較大,自然形成涼溫、中溫和暖溫等小氣候。境內屬暖溫帶大陸性氣候,春季多風,夏季炎熱,秋季爽涼,冬季寒冷。

行政區劃

2009年,鄉寧縣轄5鄉5鎮,182個村,1113個自然村。

| 鄉鎮名 | 政府駐地 | 下轄地區 |

|---|---|---|

| 昌寧鎮 | 城鎮社區 | 城鎮社區, 城關村,南閣村,幸福灣村,營里村,田家垣村,碾角村,富家垣村,東廒村,西廒村,大石頭村,寺院村,下縣,摩托垣村,張馬村,上寬井村,下寬井村,麥田村,門家溝村,龍門村,法王廟村,寺上村,牛塔村,內陽村,石澗村,龍鼻村。 |

| 光華鎮 | 光華村 | 光華村,鋪頭村,灣里村,苗峪村,七郎廟村,北家村,高莊村,柴汾村,陡坡村,坪坡村,土霍村,嶺上村,坂頭村,西坡村,土窯村,沈家村,後峪村,上窯村。 |

| 台頭鎮 | 台頭村 | 台頭村,高家河村,東莊村,桃花山村,西圪瘩村,李子坪村,神角村,橋上村,孔家村,峰嶺村。 |

| 管頭鎮 | 管頭村 | 東團村,胡村,樊家坪村,下善村,榆泉村,前台村,上善村,萬上村,蒼上村,甘泉村,圪咀頭村,管頭村,石窯村,袁家村,燕家河村,井上村,長鎮村。 |

| 西坡鎮 | 西坡村 | 西坡村,藏嶺村,韓咀村,趙院村,羅畢村,井灣村,胡家嶺村,於家河村,趙家圪垛村。 |

| 雙鶴鄉 | 鶴坡村 | 崖下村,鶴坡村,石邱村,下章冠村,金山村,玉家溝村,高家坡村,辛莊村,蟬峪河村,朝陽村,淹子村,崖底村,張元村,紅凹村,章冠村,雙鳳淹村,青峰崖村,鐵里村,嶺玉村,孝義村,西村,王府村,南崖村。 |

| 關王廟鄉 | 武家河村 | 武家河村,梁坪村,坂爾上村,大河村賈莊村,太爾凹村,下川村,寺下村,後野頭村,北村,趙莊村,腰站村,燕澗村,小碑村,后庄村,白燕村,富家凹村,東溝村,木凹村,西村,窯溝村,丁盤村,嶺西村。 |

| 尉莊鄉 | 尉莊村 | 尉莊村,天池村,東溝門村,曲子村,山水村,蒿圪垛村,桐上村,張家塔村,會節頭村,吉家原村,韓家塔村,堡子村,坪頭村,柏坡村,加凹村,店淹村,棗莊村,仁義村,南嶂村,馬子原村,周倉原村。 |

| 西交口鄉 | 黃華村 | 黃華村,桑坪村,北營村,南營村,見子溝村,仁義灣村,西坡頭村,土門塔村,敖頂村,南塔村,元頭村,大咀村,支家莊村,屯子窯村,良種場村。 |

| 棗嶺鄉 | 棗嶺村 | 棗嶺村,嶺上村,橋頭村,橋南灣村,孟莊村,吉莊村,樊家垣村,師家灘村,劉嶺村,可澗村,桃子院村,史家溝村,西掌坡村,譚坪村,大坪村,神底村,馬澗村,灣里村,馱澗村,臨河村,擲沙村。 |

自然資源

礦藏資源

鄉寧縣

鄉寧縣鄉寧有煤田面積約1600平方公里,占總面積78%,勘探儲量153億噸,可采量130億噸;煤層最厚8米;全系主焦煤,低硫、低灰、發熱量大。其次為鐵礦,儲量約在億噸以上,品位一般在45-63%之間。此外還有石灰石、石英、石膏、紫砂陶土、長石、雲母、硫磺、瑪瑙、鋁土和銅、鋁、鈾、鍺、鎵、銀等。

生物資源

鄉寧縣生物以林、草、藥材和牛、羊、驢、騾、馬及各種野獸為主。現有耕地39.62萬畝,主要種植小麥、玉米、穀子、黍、豆類等農作物。經濟作物有油料、甜菜、麻類等。野生藥材有黨參、豬苓、連翹等近百種。

水資源

鄉寧縣地下水埋藏分布面積僅有198萬畝,儲量3200萬立方米,不易開採利用,人畜飲水主要靠1369處小泉小水供給。

人口民族

人口

2010年第六次人口普查,鄉寧縣總人口為23萬人。

民族

鄉寧縣以漢族為主,有回族、滿族、土家族、蒙古族、苗族等,其中襄汾縣晉城村為少數民族聚居村。

經濟

綜述

2013年鄉寧縣財政總收入計畫為293011萬元,比2012年增長13%,公共財政預算收入計畫為169542萬元,比2012年增長9.01%。其中:稅收收入37217萬元,比2012年增長0.08%;非稅收入132325萬元,比2012年增長11.82%。

工業

鄉寧縣工業以煤炭為主,年總產量達220萬噸。此外有化肥、機械製造、電力、水泥、製藥、鐵木業等生產。2013年1-12月份,規模以上工業完成總產值1038639.5萬元,同比2012年增長4.4%;完成工業增加值646945.8萬元,同比2012年增長17.8%;實現工業產品銷售產值767352.2萬元,同比2012年下降15.9%。

農業

2011年,鄉寧縣農作物總播種面積30900.3公頃,比2010年增加0.27%。其中,糧食種植面積29230.4公頃,比2010年增長0.82%;油料種植面積950.7公頃,比2010年減少4.39%。在糧食種植面積中,玉米種植面積6969.3公頃,比2010年增長3.7%;小麥種植面積15377.1公頃,比2010年減少0.6%。糧食總產量74860.4噸,比2010年增產3.3%。其中,夏糧34153.4噸,比2010年增產3.53%;秋糧40707噸,比2010年增產3.1%。豬牛羊肉總產量5095噸,比2010年增長0.45%。其中,豬肉產量3979噸,比2010年增長0.15%;牛肉產量651噸,比2010年增長1.89%;羊肉產量465噸,比2010年增長1.31%。牛奶產量932噸,比2010年增長9.63%。禽蛋產量2339噸,比2010年增長5.36%。

經濟概況

改革開放以來,鄉寧縣委、縣政府團結帶領全縣23萬人民,堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,認真貫徹落實科學發展觀,解放思想,開拓創新,奮力建設全省十強縣,著力構建和諧鄉寧,經濟和社會各項事業取得了又好又快發展,2007年全縣國內生產總值完成37.8億元;財政收入達到12.2億元;城鎮居民人均可支配收入達到10408元;農民人均純收入達到3563元。

工業以煤炭為主,年總產量達 220萬噸。此外有化肥、機械製造、電力、水泥、製藥、鐵木業、紫陶業等生產。

社會事業

教育事業

2013年底,鄉寧縣共有中國小校128所,其中,普通高中1所、完全中學1所、職業中學1所、普通國中12所、九年一貫制學校3所、普通國小110所;在校學生32616人,其中,高中5551人、國中9098人、國小17967人;共有公辦教職工3182人;另外還有各級各類幼稚園108所,在園幼兒7663人。

醫療衛生

2011年末鄉寧縣縣共有衛生機構64個,其中婦幼保健站1個,衛生防疫站1個,村級衛生所182個。衛生機構共有床位856張,衛生技術人員457人。新型農村合作醫療試點工作,參加合作醫療的農民人數達到了185714人,參合率96.69%。

基礎設施

鄉寧境內有國道209、309線、省道3條共5條幹線公路。209國道縱貫縣域西部地區,溝通本縣與運城市及呂梁地區的聯繫;309國道橫貫縣域東北部,溝通本縣與臨汾堯都區的聯繫。省道分別由縣城通達稷山、襄汾,並與候西一候月鐵路、晉韓公路和南同蒲鐵路、大運高速相接。

歷史文化

民俗文化

每年3月30日,舉辦華夏鄉寧中和文化節。雲丘山在每年中和節期間都要舉行朝山儀式,並舉行多種形式的文化活動,農曆二月十五為正日。雲丘山中和文化節被山西省確定為“非物質文化遺產及非物質文化遺產示範地”。

名優特產

鄉寧地方名產品:下縣的“益壽”長山藥;“鄉寧紅”花椒、蘋果等系列產品;“琪爾康”翅果油以及“盛寶王”系列產品。

景點旅遊

文筆雙塔

位於鄉寧縣城南玉環山之腹,兩塔東西對峙,相距400米,中間相隔鳳凰溝,西塔原名狀元峰,塔高30米,塔體呈八角形,密檐7層,基座為正方形,周長24米,直徑4.3米,磚灰結構,塔西原有文昌祠與鍾風樓,塔身高20米,底層周長12米,直徑4米,塔體、塔基均為八角形,塔身樓閣式7層,第一層壁上有八卦形磚一周,第七層西南壁開窗,塔頂為大圓蓋寶珠頂。

雲丘山

雲丘山

雲丘山雲丘山位於關王廟鄉大河村、坂兒上村境內,山上有梯子崖,一線天、回心石、臘台、天梯等

自然絕景;有五龍宮、八寶宮、一二三天門、玉蓮洞、祖師頂、玉皇頂、多寶靈崖寺、和尚崖石刻、泰王廟及洞冶井等文物古蹟遍布山上山間。

東部有秦王山、斷山嶺、原始森林、七郎廟、紅石洞、澗底古民居等景點,直接填補著臨汾——壺口旅途中的景點空白。

著名人物

鄉寧歷代人才輩出,歷史上著名人物有:明嘉靖吏部文選司郎中王與齡,在任澄清銓敘、廉潔奉公,後因剛直不阿,被嚴嵩奏本除名。清方誌學家、書法家、金石家楊篤,一生編纂《山西通志》和河北、山西兩省10部州、縣誌,志成身卒,成為一代志傑。清進士吳庚,曾任陝西省臨潼縣知事,後棄官歸隱,纂修《鄉寧縣誌》。民國時期楊珏、閻寧波、閻棠、王瑞生、王澤江、李振國、李振權、閻應傑、胡青、閻聰等愛國志士,積極參加抗日救國和革命鬥爭,成為本縣早期共產黨員。中華人民共和國成立後,湧現出華順德、張善娃、耿寧成、盧可智等建設社會主義的先進人物。還有一批批鄉寧籍人在全國各地工作,為建設祖國貢獻才智。

楊珏(1915.12--2007.04),男,山西省鄉寧縣昌寧鎮烏衣巷人。中國共產黨的優秀黨員,久經考驗的忠誠的共產主義戰士。原林業部黨組副書記、副部長,原國務院農村發展研究中心副主任、顧問,原國家經濟委員會副主任、黨組成員,原中共河南省委副書記,離休幹部(部長級待遇)。 中共第八次、第十二次全國代表大會代表,在中共第十二次全國代表大會上當選為中央紀律檢查委員會委員。

楊生輝1914年4月出生,原籍吉縣中垛底帖村,現籍本縣城關人。1938年入黨,曾任吉縣農救會副主席,1939年12月任決死一縱隊五十七團保衛幹事,1942年在山西沁源縣忠義店戰鬥中犧牲。

胡承武 1921年出生,,城關人。1942年參加革命,任二一三旅戰士。 1943年抗日戰爭中在臨汾戰鬥中犧牲。

閻應傑 1918年出生,城關人。1943年任太岳軍區戰士,在沁源縣反擊日軍掃蕩中犧牲。

張廷傑1923年出生,城關人。1939年參加革命,任二一三旅連長,1945年在抗日戰爭中因公失足落水犧牲。

韓廷臣又名韓老六,1900年9月6日生,城關人。1938年3月參加本縣人民抗日自衛隊,(後改為山西省工委政治保衛二支隊,二一三旅五十八團二營),1939年轉移到太岳軍區後,編為決死一縱隊,任五十七團戰士、班長、排長。1945年任五十七團機炮連排長時,在上黨戰役中犧牲於長治北關。

梁玉山 1922午出生,幸福灣人。1945年參加革命,任三縱隊直屬隊排長,共產黨員,1947年7月在廣東省陽山縣戰鬥中犧牲。

韓文成 1919年出生,雲泰山村人。1947年參加八縱隊二十三旅,戰士,1947年12月在運城戰鬥中犧牲。

閻永安 1909年出生,城關鎮西街人。1941年參加八縱隊二十三旅六十三團,戰士。1948年4月10日在臨汾東關戰鬥中犧牲。

鄭德海1908年出生,城關人。1947年參加四縱隊二十三旅,戰士。1948年6月在河南商水縣多莊戰鬥中犧牲。

蘇海生 1915年出生,圪台頭村人。1947年參加八縱隊二十四旅七十一團,戰士。1948年7月在榆次縣南莊戰鬥中犧牲。

閻德旺 1916年出生,城關人。1948年參加十三縱隊三十七旅,戰士。1948年7月在大常戰鬥中犧牲。

王玉生1928年出生,營里村人,共產黨員,任八縱隊二十四旅戰士。1948年10月在太原戰鬥中犧牲。

賈欠元 1921年出生,緘關人。1947年參加四縱隊二十二旅,戰士。1948年11月在解放戰爭中犧牲。

李更銷 1930年出生,城關人,共產黨員。1948年6月參加十五縱隊六連,戰士。1948年11月在太原戰鬥中犧牲。

楊海民1929年出生,馱腰坡村人。1947年任四縱隊衛生員,1948年11月2日在楊莊戰鬥中犧牲。

岳貴元 1914年出生,幸福灣村人。1948年任二十二旅六十四團八連通訊員。1948年12月30日在太原東山戰鬥中犧牲。

劉根盛 1927年出生,富家原村人。1945年參加革命,戰士。1948年在淮海戰役中犧牲。

張協生 1930年出生,西廒村人。1947年參加豫西區四縱隊,戰士。1948年在淮海戰役中失蹤。

陳五子 1924年出生,東廒村人。1946年參加革命任八縱隊二十四旅七十一團排長,。共產黨員。1948年在太原戰鬥中犧牲。

文明生 1927年出生,柳澗村人。1947年參加革命,任二十二旅六十六團五連戰士。1948年在解放戰爭中犧牲。

連水明 1923年出生,城關人。1947年參加二十二旅教導隊,戰士。1948年在解放晉東南戰鬥中失蹤。

馮得利 1925年11月出生,城關人。1947年任十四軍四十一師一二一團副班長,1949年在運城戰役中犧牲。

袁森林 1928年出生,西廒村人。1947年參加四軍十師二十九團三連,戰士。1949年在西北作戰犧牲。

史振發 1927年出生,田家坡村人。1948年任一軍三師九團騎兵營班長。1949年10月在青海大通縣戰鬥中犧牲。

王治安1924年出生,馮家溝村人。1948年8月參加一八一師五四二團一營機炮連,戰士。1951年4月24日在抗美援朝戰爭中犧牲。

潘牛娃 1931年出生,幸福灣村人。1949年參加二十二旅,戰士。1951年在解放太原時失蹤。

成維連 1930年出生,城關東街人。1949年任六O七團八連班長,1953年7月在抗美援朝戰爭中犧牲。

曹國鎖 1929年出生,西庶村人。1947年任雲南麗江飛機廠炊事員。1954年在剿匪戰鬥中犧牲。

山西省縣級以上行政區劃

| 概況 | 全省轄11個地級市,以及23個市轄區、11個縣級市、85個縣。 |

| 太原市 | 杏花嶺區 | 小店區 | 迎澤區 | 尖草坪區 | 萬柏林區 | 晉源區 | 古交市 | 陽曲縣 | 清徐縣 | 婁煩縣 |

| 大同市 | 城區|礦區| 南郊區 | 新榮區 | 大同縣 | 天鎮縣 | 靈丘縣 | 陽高縣 | 左雲縣 | 廣靈縣 | 渾源縣 |

| 陽泉市 | 城區|礦區|郊區| 平定縣 | 盂縣 |

| 長治市 | 城區|郊區| 潞城市 | 長治縣 | 長子縣 | 平順縣 | 襄垣縣 | 沁源縣 | 屯留縣 | 黎城縣 | 武鄉縣 | 沁縣 | 壺關縣 |

| 晉城市 | 城區| 高平市 | 澤州縣 | 陵川縣 | 陽城縣 | 沁水縣 |

| 朔州市 | 朔城區 | 平魯區 | 山陰縣 | 右玉縣 | 應縣 | 懷仁縣 |

| 晉中市 | 榆次區 | 介休市 | 昔陽縣 | 靈石縣 | 祁縣 | 左權縣 | 壽陽縣 | 太谷縣 | 和順縣 | 平遙縣 | 榆社縣 |

| 運城市 | 鹽湖區 | 河津市 | 永濟市 | 聞喜縣 | 新絳縣 | 平陸縣 | 垣曲縣 | 絳縣 | 稷山縣 | 芮城縣 | 夏縣 | 萬榮縣 | 臨猗縣 |

| 忻州市 | 忻府區 | 原平市 | 代縣 | 神池縣 | 五寨縣 | 五台縣 | 偏關縣 | 寧武縣 | 靜樂縣 | 繁峙縣 | 河曲縣 | 保德縣 | 定襄縣 | 岢嵐縣 |

| 臨汾市 | 堯都區 | 侯馬市 | 霍州市 | 汾西縣 | 吉縣 | 安澤縣 | 大寧縣 | 浮山縣 | 古縣 | 隰縣 | 襄汾縣 | 翼城縣 | 永和縣 | 鄉寧縣 | 曲沃縣 | 洪洞縣 | 蒲縣 |

| 呂梁市 | 離石區 | 孝義市 | 汾陽市 | 文水縣 | 中陽縣 | 興縣 | 臨縣 | 方山縣 | 柳林縣 | 嵐縣 | 交口縣 | 交城縣 | 石樓縣 |