作品原文

寒花葬志(1)

婢,魏孺人媵也(2)。嘉靖丁酉(3)五月四日死。葬虛丘(4)。事我而不卒,命也夫!婢初媵時,年十歲,垂雙鬟(5),曳深綠布裳。一日天寒,爇火煮荸薺熟(6),婢削之盈甌(7),予入自外,取食之,婢持去不與。魏孺人笑之。孺人每令婢倚幾旁飯(8),即飯,目眶冉冉動,孺人又指予以為笑。

回思是時,奄忽便已十年(9)。吁!可悲也已!

作品注釋

(1)寒花:婢女的名字。

(2)魏孺人:作者的妻子魏氏。孺人,明清七品官的母親或妻子的封號。媵(yìng):古代隨嫁的男女都稱為媵。這裡指隨嫁的女子。

(3)嘉靖丁酉:1537年(嘉慶十六年)。嘉靖,明世宗朱厚熜年號(1522—1566)。

(4)虛丘:古虛丘邑在今山東省境內。這裡的“虛丘”可能應為“丘虛”,指荒地。

(5)鬟:婦女梳的環形的髮髻。

(6)爇(ruò):點燃。荸薺:多年生草本植物,可食用。

(7)甌:小瓦盆。

(8)飯:吃飯

(9)奄忽(yǎnhū):形容時間過得快。

作品譯文

寒花,妻子隨嫁的婢女。在嘉靖的丁酉年的五月四日死的,埋葬在土山上。她服侍我而不能到老,這是命啊!

寒花初來的時候,年紀僅十歲,垂著兩個髮髻,拖著深綠色的裙子。一天,天很寒冷,她點火煮熟了荸薺,削了滿滿瓦盆。我從外面回來,要取荸薺來吃,她端著荸薺離開,不給我吃。妻子魏孺人見了便取笑我們。妻子常常讓她靠在小桌子旁邊吃飯,她吃飯時,眼眶慢慢地翻動。妻子又指著她那樣子對著我笑。

回想當時的情景,轉眼已經十年了。唉,真可悲呀!

作品賞析

1537年(嘉慶十六年)五月四日,歸有光家中的陪嫁丫頭寒花死了,歸有光為她寫下了這篇葬志。

為地位低下的普通侍女寫墓志銘,歸有光首開先例。然而,才一百多字的一篇葬志,卻一連三次提到了自己妻子魏孺人。結合歸有光的生平可知,這篇葬志更深刻的創作動因是懷念魏孺人。

寒花是魏孺人的陪嫁丫頭,剛到歸家時年僅十歲,魏孺人是歸有光的第一位妻子,據歸有光《請敕命事略》,其父為光祿寺典簿,伯父是“當世名儒”莊渠先生。魏孺人“少長寶貴家”,而歸氏家道中落,物質生活比較清貧,但魏孺人從未有怨言,而是“甘淡薄,親自操作”,就連回娘家看望父母時,也從不向娘家提起自己的困難,直到生了病,娘家派人來探視,才驚訝地發現歸家“基貧之如此也”。魏孺人生性賢惠,對下人十分和藹,從不擺主人的架子,從她對寒花的態度就可以知道。寒花不給歸有光吃荸薺,可以說是對主人不敬,但魏孺人知道這是因為寒花自小隨侍,心目中只把自己當成主人,而不懂得要敬重自己的丈夫,她更覺得寒花稚氣可愛,於是指以為笑。而吃飯的時候,她又特意把寒花留在身邊的小几旁,可以說是對小寒花的的額外照顧。從寒花對魏孺人的衷心回護,以及魏孺人對寒花的態度看來,主僕之間的感情十分融洽,沒有半點隔閡。因此歸有光盛讚她是“閨門內外大小之人,無不得其歡”。

這篇短短的葬志表現出歸有光與魏孺人夫妻之間的感情是十分真摯深篤的。魏儒人除了十分賢惠,更因為家學淵源,頗通文字,也十分好學。據《項脊軒志》所載,魏孺人“時至軒中從余問古事,或憑几學書”,回娘家時,跟家中姐妹時時談起的,也不是生活的困窘,而是丈夫讀書的“閣子”項脊軒。她自己不以生活的艱辛為苦,還時時勉勵歸有光:“吾日觀君,殆非今世人。丈夫當自立,何憂目前貧困乎?”(《請敕命事略》)在封建社會中,婚姻都是由“父母之命,媒妁之言”決定的,娶一個三從四德,相敬如賓的妻子並不難,難的卻是心靈相通的知已。魏孺人不但德才兼備,更有良好的文學素質,與歸有光珠聯璧合,相得益彰。他們之間不止舉案齊眉,更是琴瑟如鳴。所以每當寒花做出稚氣可笑的舉動時,魏孺人就會趕忙指給歸有光看,這正是一幕少年夫妻情深意篤的畫面。

歸有光少年喪母,兩次喪妻,兒女或早夭,或長成之際猝然離世,使他在人生中體味到了太多的無奈與悲涼,所以他有時候會對千百年來為人們深信不疑的“天命”產生懷疑,對天發出痛切悲愴的呼號。但更多時候,作為深受儒家傳統思想影響的正統文人,他把這種種對人世的不公的憤恨與無奈化為了一種哀而不傷的淡淡筆觸,向人們娓娓道來。如《寒花葬志》,便是明寫寒花,暗寫魏孺人。這種看似一帶而過的閒筆與淡筆,正是歸有光散文突出的特點。這種寫法,表面上容易被人忽略,但在這種刻意的淡化與壓抑之中,包含了作者深摯沉痛的情感和細膩豐富的心靈。

寫作特點

第一,歸有光善於選材。這篇文章寫寒花只用了三件小事,初來時垂鬟著綠布裳,不讓歸有光吃她削的荸薺,吃飯的時候目眶冉冉動,活現出一個稚氣未脫的小姑娘形象。寥寥數筆,將三件小事串聯起來,卻毫無突兀之感,只感清新自然,令人不禁莞爾。然而這么一個可愛的小姑娘卻早早地死了,而且奄忽就是十年,讓人又不禁輕嘆:豈不悲哉!生命如此脆弱,時光如此快迅,人生際遇如此不可捉摸!這正是作者巧妙地選取生活中毫不起眼的小事,拉近了讀者與作者之間的距離,更拉近了讀者與所描繪人物之間的距離,才使得這小小一篇散文給人的啟示如此豐富,真可謂大手筆。

第二,歸有光獨特的寫作手法。歸有光描寫事物,往往從側面偏出,不直接寫明,顯得曲婉含蓄、幽謐動人。這篇《寒花葬志》,以寫婢女寒花之名,實則字裡行間,流露的儘是對自己妻子的無限懷念。作者借寫婢女稚氣地不讓自己吃荸薺,妻子笑之,又寫寒花目眶冉冉動,妻子指與己看,又是相笑一番,兩人脈脈溫情、鶼鰈情深盡顯其中,這也表明,作者記著亡妻的一顰一笑,記著兩人之間值得玩味的一件件小事,真真紓徐平淡,誠切感人。

第三,歸有光細膩樸實、清新自然的筆調。這也是古往今來歸氏最得讚譽的一點。在《寒花葬志》這千古名篇中,作者鎖定角度,精選細節,白描深畫,寥寥幾筆,寫稚嫩活潑的寒花“曳深綠布裳”的輕盈步態,寫她削荸薺卻“持去,不與”作者的調皮舉動,寫她“即飯,目眶冉冉動”的憨然之態,然文末“回思是時,奄忽便已十年。吁,可悲也已!”便戛然而止,涵蓋了生的意趣和死的無情。這種對美好的刻畫愈細愈小,對於流逝的悲哀就愈痛愈慟,給讀者無限的感發空間。

情感寄託

表達作者對寒花悲慘命運的悲憫和同情,同時也是作者自身的象徵,表達了作者的身世浮沉。文章雖僅112字,但作者捕捉了日常生活中最能表現人物性格、心理的細節特徵,細緻入微而又生動傳神地刻畫出一個天真無邪充滿稚氣的小女孩的嬌憨之態,表達出作者濃郁誠摯的情感。寒花是個天真無邪的小女僕,顰蹙間皆透著不明世事的純真。歸有光一定非常寵愛她,或寵愛她的容貌,或寵愛她的心地,或二者皆是。在此文中,寒花的形態,情態,神態,家庭情趣,情味,情緒,使得作者回憶所至,恍若在即。疏淡幾筆,表現具足。只是文字換節後,文情意緒猛遇峭崖,遂成瀑流:“回思是時,奄忽便已十年。吁!可悲也已!”十年,又是十年。這似乎類似於蘇軾:“十年生死兩茫茫,不思量,自難忘”的傷痛。也類似於納蘭容若:“十年蹤跡十年心”的無奈與酸澀。而歸有光這一情緒的噴發,是在前面深情回思的基礎上進行的,經過起落和跌宕,就分外感人。猶如夢幻,往事回顧,越是逼真,動人,則夢醒後就越覺惆悵,空虛,繾綣不盡。歲月忽忽,光景如白駒過隙,轉瞬已有十個春秋。而今,愛妻病故,嬌仆早夭,大有人去樓空之感。短短十字蘊含這難以排解的空虛感,難以申說的沉痛感。經過蘊蓄遂形成新的噴發,一聲聲腔悠長的“吁”,有多少歲月和人生的感傷情調。拖長的語調尚盤鏇在紙面,頃刻便凝結成“可悲也已”的哽咽吞聲和擲筆長嘆。其實是借寫婢女寒花,來寫他的妻子,魏孺人。

作者簡介

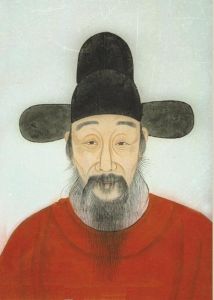

歸有光

歸有光歸有光與王慎之、唐順之、茅坤等被稱為「唐宋派」。提倡唐宋古文,所作散文樸素簡潔,善於敘事。著有《三吳水利錄》、《馬政志》、《易圖論》、《震川文集》、《震川尺牘》等。

歸有光散文繼承歐陽修、曾鞏的文風,有較大成就,且把家庭瑣事引到古文中來,使散文擴大了表現範圍。其散文記敘家人之誼,朋友之情,感情真摯,神態生動,風韻悠遠。《項脊軒志》是他的名篇。