基本簡介

歙縣太白樓

歙縣太白樓太白樓位於歙縣城西練江邊,太平橋西端,背靠山巒,和新安碑園相依偎,相傳這裡原是一個酒肆,唐代詩仙李白來歙訪隱士許宣平不遇,曾在這裡飲酒,後人為紀念李白,特將酒肆改名為“太白樓”。

遊客登樓可以飽覽城西山光水色、古橋塔影。

歷史文化

歷史

太白樓原名謫仙樓。舊志載,始建於唐元和年間,因記載過簡,不得其詳。目前能夠確認興建較早的時間為明正統五年。是年,工部右侍郎周枕命廣濟寺僧修惠於寺前建清風亭的同時,在寺前建謫仙樓,肖太白像祭祀於樓上。清康熙元年,太平知府胡季瀛重建,易名為“太白樓”,又將神霄宮旁的李白祠移建於此,形成樓閣和璧的格局。鹹豐年間,毀於戰火。現存太白樓系光緒三年兵部右侍郎彭玉麟捐資重建。新中國成立後,幾經周折修葺,面貌一新。1956年,被列為安徽省重點文物保護單位。

故事

北宋的《太平廣記》記載了這樣 一個故事:李白一次在洛陽同華傳舍牆上讀得一首歙人許宣平寫的詩:“隱居三十載,築室南山顛。 靜夜玩明月,閒朝飲碧泉。樵夫歌壟上,谷鳥戲岩前。樂矣不知老,都忘甲子年。”李白讀罷,擊掌驚呼:“此仙人詩也”。遂來歙訪許宣平,幾經周折,卻與許翁失之交臂,雖遺憾不已,但來到西乾山麓,見山清水碧,風景宜人,陶醉不已,讚嘆不止,即興留下詩一首:“天台國清寺,天下稱四絕。我來興唐游,與中更無別。(木卉)木劃斷雲,高峰頂參雪。檻外一條溪,幾回流碎月。”後人為紀念李白,將太平橋之下 練水中的一片淺灘取名為“碎月灘”。

內部結構

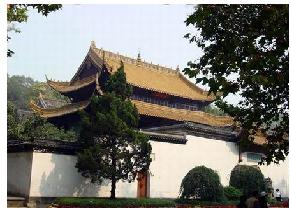

挑梁飛檐的型徽派建築太白樓

挑梁飛檐的型徽派建築太白樓太白樓為二層二進建築,面積200餘平方米。高十八米,長三十四米,寬十七米,主樓三層,一層為廳,二層為樓,三層為閣。前後分兩院,前為太白樓,後為太白祠。主樓底層為青石壘砌,二、三層系木質結構,飛檐鑲以金色剪邊,歇山屋面鋪設黃色琉璃瓦,簡瓦滴水飾物有鰲魚走獸,造型古補典雅,挺拔壯觀,給人以肅穆莊重之感。太白樓大門門額上藍底金書“唐李公青蓮祠”,門兩側蹲一對石獅,雕刻精細,形態活潑。進門兩壁迴廊嵌有清代重建紀事及李白生平碑刻。三樓檐下高懸“太白樓”匾額,字型遒勁,為郭沫若手筆。緣樓內木梯而上三樓推窗遠眺,但見長江如練,白帆點點。太白樓後為太白祠。祠順應地勢,就坡而建,借迴廊與前樓二層相連。

太白樓前進平面呈凸字形,中間突出,兩翼收進,脊線稍低,兩端封以馬狀牆。樓下正面三開間,原大門朝東迎向太平橋,後整修時給予封閉,沿江古道從左、右邊門穿過。內牆上嵌有歷代重修太白樓記事碑數方。照壁上方匾額“長天一勺”,意為:天地雖廣,勺水雖微,但運動變化之理是相通的。同時也表明李白懷才不遇,猶如天外之一勺。堂上有李白大幅像,為客居滬上的歙人著名畫家汪觀清所繪。兩側楹聯“四壁雲山開醉眼,一樓風月話詩仙”。後樓為五開間,中三間為明堂,左右各一廂房。天井兩側迴廊皆設樓梯。後樓頂部也是中間高,左右稍低,脊線參差錯落。太白樓現闢為李白紀念堂,陳列著有關李白生平的書籍和各種古字畫、古硯、古墨、古歷、古屏風等上千件文物展品。

評價作品

王陽明《李白祠二首》——明孝宗弘治九年(1496年),明代哲學家王陽明至采石磯憑弔李白古蹟,寫下《太白樓賦》一篇,吊李白祠詩二首,其五言詩如下:

千古人豪去,空山尚有祠。竹深荒舊徑,蘚合失殘碑。雲雨羅文藻,溪泉系夢思。老僧殊未解,猶自索題詩。謫仙棲隱地,千載尚高風。雲散九峰雨,岩飛百丈虹。寺僧傳舊事,詞客吊遺蹤。回首蒼茫外,青山感慨中。