簡介

夔門

夔門人文歷史

古棧道

古棧道瞿塘峽內,風光秀麗,山勢雄偉。在夔門長江南岸白鹽山斷壁下,有一塊千餘米、平滑如鏡、刻滿字型的石壁,這就是粉壁石刻,又稱粉壁堂。它的上面刻滿了篆、隸、楷、行字型,始於宋代,終於民國年間,大有2米見方,小如指頭大小的歷史名刻。在客輪上看粉壁石刻,清代張伯翔所書“瞿塘”最為醒目。劉心源所書“夔門”二字,正宗隸體,古樸風雅。國民黨愛國將領馮玉祥所書“踏出夔巫,打走倭寇”(隸書)表現了抗日戰士的豪情壯志,祖國河山不容侵犯的情感油然而生。南宋書法家趙公碩所書《宋中興聖德碑》是一塊罕見的巨形壁刻,具有較高的書法和文獻價值。全文共980餘字,碑高約4米,寬近7米,內容是頌揚宋高宗、宋孝宗的功德和政績的。字型端莊、筆力雄健,石刻技藝精湛,可渭長江沿線的名碑奇珍。這些書法作品,刻在三峽深谷中的懸崖硝壁之上,遠視渾然一體,如天配地成般的和諧,充分展現了我國書法、石刻技藝的藝術魅力。

在瞿塘峽南岸的絕壁上,有一個黑洞,洞口距崖頂70米左右,高出水面100米左右。據《夔州志·文物》記載,相傳此岩是宋朝穆桂英當年藏盔甲的地方,故稱“盔甲洞”。考古人員進洞考察時發現洞內有二具棺木,內有青銅劍一把,長25厘米,木漆梳一把,殘長5厘米,工藝精巧。據考證,這是古代的一處崖葬。七道門下面的崖壁,有一股清澈的地下水不時發出“叮咚,叮咚”的聲響,十分悅耳,這就是“間歇泉”。往下,還有幾處溶洞。抗戰時期,人們曾利用這些險要地勢,在洞裡放置了大炮,至今工事還可見。

詩詞

夔門

夔門宋代詩人陸游《新春感事八首終篇因以自解》詩之四:“憶到夔門正月初,竹枝歌舞擁肩輿。”

杜甫在詩中寫道:“白帝高為三峽鎮,瞿塘險過百牢關”。從白帝城向東,便進入長江三峽中最西面的瞿塘峽。它包括風箱峽和錯開峽兩段水峽,從白帝城到巫山縣大溪鎮(黛溪鎮),全長約八公里,在三峽中最短,了最為雄偉險峻。“三峽束長江,欲令江流改。誰知破夔門,東流成大海”。陳毅同志這首氣勢磅礴的詩篇中寫到的夔門,在瞿塘峽入口處。它“岸崖又壁立”(郭沫若詩),就象巍然屹立在江面上的巨大閘門,山岩上鐫刻著“夔門天下雄”五個大字。因為奉節古稱夔州,所以叫它夔門,瞿塘峽因此也有“夔峽”之稱。長江劈此一門,浩蕩東瀉,正如我國唐代詩人杜甫在《長江》一詩中所描寫的:“眾水會涪萬,瞿塘爭一門。”咆哮的江流穿過迂迴曲折的峽谷,闖過夔門,呼嘯而去。

登高-杜甫

風急天高猿嘯哀,渚清沙白鳥飛回。

無邊落木蕭蕭下,不盡長江滾滾來。

萬里悲秋常作客,百年多病獨登台。

艱難苦恨繁霜鬢,潦倒新停濁酒杯。

灩澦歌

灩澦大如象,瞿塘不可上。

灩澦大如牛,瞿塘不可留。

灩澦大如馬,瞿塘不可下。

灩澦大如袱,瞿塘不可觸。

灩澦大如龜,瞿塘不可窺。

灩澦大如鱉,瞿塘行舟絕。

著名景點

赤甲山

赤甲山

赤甲山“夔門天下雄”與“峨眉天下秀”、“青城天下幽”、“劍門天下險”並稱原四川省四大名勝。在瞿塘峽口北岸有一山,因山石赭紅,不生樹木,似一巨人袒胸披甲屹立,故得名“赤甲山”。“赤甲山”又像一隻紅艷艷的仙桃,則又稱之為“桃子山”。當晴空日麗時,山峰如紅妝艷抹,分外妖燒。位於南岸的白鹽山,為石灰岩構成,陽光映襯“仿佛鹽堆萬仞崗”。赤甲、白鹽兩山對峙.拔地而起,巍然屹立,恰似天造地設的一座鎮江大門。夔門氣勢磅礴,雄偉險峻。陳毅元帥1959年冬重過三峽後曾讚嘆。“三峽束長江,欲令江流改。誰知破夔門,東流成大海。”

摩崖石刻

白鹽山臨江的石璧上,有一抹橫延二百餘米,上下數十米的大青石,石面光滑如削,上面鐫刻著自宋以來的數十塊摩崖,篆、隸、楷、行俱全,儼然一面掛滿書法精品的廳壁。其中,南宋著名書法家趙公碩所書的《宋中興聖德頌》,高4米、寬6.8米、共980字,字字筆鋒穩健,豐腆自然。清國史館謄錄奉節人張伯翔手書“瞿唐”2字,筆力遭勁,於圓熟中見秀潤。清夔州知府劉心源所書“夔門”,具有漢隸風韻,又含魏碑筆意.還有抗日名將馮玉祥“踏出夔巫,打走倭寇”的錚錚誓言。字型最大的要算國民黨陸軍上將孫元良撰文,其秘書楊開鵬書寫的“夔門天下雄,艦機輕輕過”。每個字高3.35米,寬3米,總面積234.1平方米。

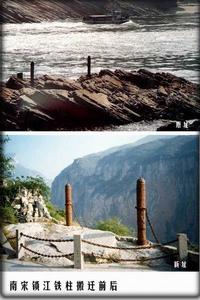

鎖江鐵柱

鎖江鐵柱瞿塘摩崖,氣勢恢宏,與瞿塘雄偉的山川溶為一體。由於摩崖石刻在135水位線下,國家投入600多萬元,將部分重要石刻遷到白鹽山高處。

鎖江鐵柱

在夔門西口,草堂河與長江交匯處的礁石上,豎立著兩根粗大的鐵柱.高2.3米,直徑0.4,基座高0.27米,柱身有五節寶頂,上部有紋飾,其中一鐵柱下部殘存“…大將軍徐…”字樣。據《五代史》記載:唐天祐元年(公元904年),張武在此作鐵索,絕江流,立柵於兩端,謂之鎖峽。又據《宋史》說:南宋景定五年(公元1264年),守關大將軍徐宗武在這裡立二鐵柱,高六尺四寸,橫攔江鐵鏈七條,長二百七十七丈.用以鎖斷大江。歷史上曾有過多次“斷江”、“鎖江”的記載。鎖江鐵柱,又名“鐵鎖關”.自唐宋以來,這裡是中國重要的商稅關,過往商船,不繳商稅不得通過。在交通不便的古代,一索橫江,萬舟斷行。真可謂“瞿塘峽鎖全川水”。

夔門古棧道

在北岸的絕壁上。古棧道從白帝城下連通巫山青蓮溪,全長65公里,這是艱險著稱的夔巫大棧道。它是夔州知府汪鑒等人集資籌建,於清光緒十四年(公元1888年)九月動工,歷時3年完成.瞿塘段內有4公里全是從峽江峭壁上開鑿出來的石槽,遠望如刀削,

風箱峽

風箱峽可通行當時夔州知府的八抬大轎。該棧道的建成,連線了巫山至奉節的陸上交通,成為當時貫通三峽的要津。 後人在絕壁上刻下“天梯津隸”、“開闢奇功”8個大字,來紀念這一千古壯舉。三峽工程蓄水到139米,古棧道已部分淹沒。

風箱峽

在瞿塘峽北岸懸崖峭壁的縫隙里,停放著一隻只形如“風箱”的木匣。人們傳說是魯班的風箱,故稱這段峽為“風箱峽”。後經考證,所謂風箱,實為春秋戰國時的以巴人懸棺,棺內發現有楚式青銅劍、巴人骨骼、陶器、紡輪等珍貴文物。這些文物存於白帝城博物館。

實用信息

遊玩時間

古炮

古炮建議1小時

開放時間

全天開放

門票信息

免費

交通信息

坐三峽遊船可遊覽

旅遊貼士

進入白帝城景區—風雨廊橋—向右經環山步游道—渡船碼頭(憑門票可免費乘坐渡船到對岸)--參觀夔門古象館—古炮台—瞿塘峽古棧道

湖北風景區

| 湖北正處於中國地勢第二級階梯向第三級階梯過渡地帶,地貌類型多樣,山地、丘陵、崗地和平原兼備。山地約占全省總面積55.5%,丘陵和崗地占24.5%,平原湖區占20%。地勢高低相差懸殊,西部號稱“華中屋脊”的神農架最高峰神農頂,海拔達3105米;東部平原的監利縣譚家淵附近,地面高程為零。 |