詳細介紹

兵書寶劍峽

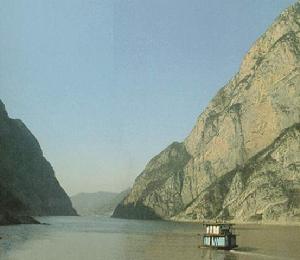

兵書寶劍峽兵書寶劍峽位於新灘和香溪之間,峽內有白沱和小青灘扼守於峽的南北兩岸。長約4公里。在峽谷北岸陡崖石縫中,看去好似放著一個像書卷的東西,傳說是諸葛亮的“兵書”。兵書石的下面突起

一根上粗下尖,豎直指向江中,酷似浮雕的一柄寶劍的石頭,這是“寶劍石”。這段峽中之峽,被人們稱之為“兵書寶劍峽”。兵書寶劍峽本名白狗峽,又稱鐵棺峽,棺木峽,米倉峽。據《輿地紀勝》載:“白狗峽在秭歸縣東二十里,亦稱狗峽,又名雞籠山。兩岸壁立,白石隱見,狀如狗。”在“兵書寶劍”的斜對面,峽口懸岩下有一岩洞,亂風時塵土順著石孔漏入岩下,好象常年堆積著的糧食。傳說是諸葛亮當年屯糧的米倉。

兵書寶劍峽

兵書寶劍峽在峽北岸的峭壁上,生有一個洞穴,遠遠望去,洞口好像有一疊形若書函的石頭,離江面約100多米,名為“兵書”。在它下方的崖壁上,有一條凸出的劍狀塊石,如同一柄倒立的浮雕寶劍,“劍頭”插入江中.名為“寶劍”。相傳,這是當年諸葛亮入川時,為後來出入峽江的蜀軍留下的兵法和鎮江寶劍。另一種說法是,諸葛亮晚年時,對自己的死期已經算定,他想到身邊的兵書寶劍若落到奸臣手中,必生後患,乃獨自來到三峽之中,選了這個險要之處,將這兩件國寶藏了起來。後來,通過人們長久的觀察,發現那洞穴中的“兵書”並非石頭,稱“兵書石”有誤,它實際上是重疊著的兩口懸棺。至於這兩口懸棺到底經歷了多少歲月,已經無法考證。您經過此處時,若帶有望遠鏡,就可把這兩口懸棺看得清清楚楚了。明代詩人何景明的《兵書峽》一詩這樣寫道:空岩一卷書,綠苔字應滅。志決功不成,千載有餘烈。

現狀

兵書寶劍峽

兵書寶劍峽2003年06月08日三峽工程蓄水,壩前水位已達128.34米,庫容已達96.7億立方米。著名的香溪河、九畹溪水面比蓄水前要寬3到4倍,兵書寶劍峽、馬肺峽已被江水淹沒,永沉江底;牛肝峽經文物部門的全力搶救現已被送到了秭歸縣的鳳凰山文物保護區,修復後年底將對遊人開放。隨著長江水位的不斷上漲,峽江兩岸前來觀賞"高峽出平湖"的遊客絡繹不絕。據三峽旅遊部門的統計,前來觀光的人數已經超過30萬人次。 由於三峽工程的蓄水,隨著上游來水量驟然減少,長江中游的宜昌至臨湘河段受到較大影響,蘆家河、枝江、太平口、藕池口等淺水道紛紛告急,不同程度地出現礙航現象。為確保暢通,“航浚6號”、“沖沙2號”等大型工程船趕赴藕池口、枝江等水道。航道部門加強對航道的測量,根據航道變化及時調標改槽。一旦需要,還將進行爆破清障。臨湘至武漢長江大橋河段水深4.5米、航寬100米,武漢長江大橋至陽新黃顙口河段水深7米、航寬200米,均無異常。據專家預測,三峽大壩蓄水至135米後,隨著下泄流量增加,受影響的中游航道將逐漸恢復正常。

歷史傳說

兵書寶劍峽

兵書寶劍峽此段峽谷還有兩段傳說:一說是諸葛亮將他一生的用兵經驗寫了一本書,有一次他得了重病,環顧周圍的人都不配授予,又怕後人生吞活剝,照本指揮作戰,死守老本。便選了險要之地把這部書放在難於攀登的峭壁上,讓後世有才志的人去取。另一說是秦朝末年,楚漢戰爭中,劉邦手下有謀士叫張良,他熟讀兵書,足智多謀,垓下一戰,殲滅了項羽的精銳部隊,項羽單騎逃到烏江,自刎而死,於是楚亡漢興,張良死後便將兵書寶劍藏在這裡。

相傳,諸葛亮乘船經過這裡,將兵書藏在險不可攀的山崖中,還留下一把寶劍,用來守護兵書。衙門的貪官知道後,覺得發財的機會來了,於是派了幾個會飛檐走壁的江洋大盜去偷。抬頭一望,果然看見半崖上的兵書寶劍金光閃閃,急忙命令:“快!尋得寶物,每人獎賞大銀三百兩。”江洋大盜火速攀岩……忽然間狂風大作,飛沙走石,伸手不見五指。緊接著一聲霹靂,閃閃發光的寶劍猶如一條火龍躥了出來,嚇得江洋大盜‘撲通、撲通’沉入了江底。

兵書上顯出了八個耀眼的大字:有才者取,貪財者亡。衙門的貪官見了,趕忙跪在船上磕頭求饒,再也不敢痴心妄想了……

相傳,四川雅安刺史王果乘舟過峽時見懸岩中有物似棺,便令人攀登察看仔細,見岩間棺內骸骨尚存,因而也稱此峽為‘鐵棺峽’……

專家解謎

專家三峽絕壁懸棺“兵書” 揭開兵書寶劍峽之謎

中新社三峽六月三日電(全安華 高秉喜)秭歸文物工作者從絕壁岩縫中取出了“兵書”--懸棺,藏匿千年於絕壁上的謎底在三峽庫區蓄水一百一十米後被揭破。

兵書寶劍峽,是三峽西陵峽中一大絕景。傳說,諸葛亮西征入蜀,留下長劍一把,鐵卷兵書兩本,置於三峽絕壁而得名。

據了解,千年兵書實為三具千年懸棺,因其高懸絕壁發掘困難,加之能增添三峽神秘,故沒有發掘。

2003年6月3日,三峽大壩蓄水水位達到110米,離懸棺只剩四米左右,為此文物工作者前來做搶救保護。

秭歸縣文化旅遊局和屈原紀念館的文物專家,進入岩縫中將棺木進行編號排序,從絕壁岩縫中取出三口懸棺。藏匿千年於絕壁上的謎底在三峽庫區蓄水一百一十米後被揭破,據參與發掘工作唐守貴介紹,文物專家在第一口棺木中沒有發現文物,在第二口棺木中發現八件銅質矛,矛上有人頭像,很精緻。還有一件文物像半邊胡蘆。棺中文物排放位置整齊,分為前三件、中三件、後三件。第三口棺木中藏有一米見解方長的寶劍一把,上面好像有文字記載。另有銅頭木尾弓箭數支。每口棺木頭都有兩個孔,據說是懸掛懸棺時用的。棺木兩邊尚有紅黑白色的花紋。據參與發掘的工作人員說,那可能是油漆塗制的,非常考究。現時已被搶救的文物被陳放在秭歸屈原紀念館。

由於棺中文物未能清理鑑定完畢,梅館長不願透露棺中文物具體內容,但對唐守貴先生所說並沒有持否定態度。具有豐富文物發掘經驗的梅雲來肯定地說,從現時已清理的數十文物來看,懸棺系二千多年前的戰國時期。他說,對於懸棺文物的發掘搶救工作已經徵得省市文物管理部門同意。

兵書寶劍峽將被大江淹沒,“兵書”懸棺將成為人們永久的記憶。但梅雲來認為,文物專家將認真清理和發掘懸棺文物,為關注三峽文化和歷史的人們提供更多史證。

與西陵峽

兵書寶劍峽

兵書寶劍峽西陵峽西起香溪口,東至南津關,歷史上以其航道曲折、怪石林立、灘多水急、行舟驚險而聞名。中華人民共和國成立以後,經過對川江航道的多年治理和葛洲壩水利工程建成後,水勢已趨於平緩,然綺麗景觀如舊。北岸有“兵書寶劍峽”、“牛肝馬肺峽”,南岸有“燈影峽”等。

西陵峽西起秭歸縣香溪河口,東至宜昌市南津關,全長76公里,是長江三峽中最長的峽谷。因位於楚之西塞和夷陵(宜昌古稱)的西邊,故叫西陵峽,是三峽中最長的一個峽。自上而下,共分4段:香溪寬谷,西陵峽上段寬谷,廟南寬谷,西陵峽下段峽谷。沿江有巴東、秭歸、宜昌3座城市。

大峽套小峽

西陵峽可謂大峽套小峽,峽中還有峽,如破水峽、兵書寶劍峽、白狗峽、鎮山峽、米倉峽、牛肝馬肺峽、燈影峽等等。西陵峽兩岸有許多著名的溪、泉、石、洞,屈原、昭君、陸羽、白居易、元稹、歐陽修、蘇洵、蘇軾、蘇轍、寇準、陸游、馮玉祥等眾多的歷史名人都在這裡留下了千古傳頌的名篇詩賦。 西陵峽以灘多水急著稱,著名的新灘,崆嶺灘等,這些險灘,有的是兩岸山岩崩落而成,有的是上游砂石沖積所致,有的是岸邊伸出的岩脈,有的是江底突起的礁石。灘險處,水流如沸,泡漩翻滾,洶湧激盪,驚險萬狀。

三峽最險處

西陵峽為三峽最險處,礁石林立,浪濤洶湧,兩岸怪石橫陳,灘多流急,峽北的秭歸為屈原的故鄉、相鄰有漢代王昭君的故里。

今非昔比

現在的西陵經整治後早已今非昔比。江中千帆飛馳,兩岸橘林遍坡,黃綠相映,碩果纍纍,峽風陣陣,醉人心扉,奇險的景觀與悠久的人文歷史令海內外遊客留連忘返。

相關詞條

| 諸葛亮 | 屈原 | 劉邦 |

| 銅質矛 | 銅質銥 | 巴式矛 |

| 戰國時期 | 秦朝 | 楚漢之爭 |

湖北風景區

| 湖北正處於中國地勢第二級階梯向第三級階梯過渡地帶,地貌類型多樣,山地、丘陵、崗地和平原兼備。山地約占全省總面積55.5%,丘陵和崗地占24.5%,平原湖區占20%。地勢高低相差懸殊,西部號稱“華中屋脊”的神農架最高峰神農頂,海拔達3105米;東部平原的監利縣譚家淵附近,地面高程為零。 |