文體成因

吳均體

吳均體“吳均體”應與吳均五言詩有關。其“清拔有古氣”大抵從摹仿漢魏樂府來;善於鍊字琢句,造語恢奇崛峭,風格硬澀寒瘦,是“吳均體”最根本的構成因素。

“吳均體”的形成,固與其身世、性格、經歷有關,其不滿南朝後期詩文過分圓熟輕艷,企圖以“奇心”、“奇骨”求得新變,也是不可忽略的原因。

吳均與中晚唐詩人如賈島、孟郊的心態與文風頗有相似之處,其求新求變的努力,應當予以肯定。“吳均體”產生的時代契機,及其對後世的影響,尤其對中晚唐詩歌新變的影響是很值得分析的。

文體特點

吳均體

吳均體吳均很注意向樂府民歌學習,擬作了不少樂府古詩,如《行路難》5首、《胡無人行》、《從軍行》等,雖辭藻華美,但不失剛健清新的氣息,有鮑照餘緒。

他的一些五言詩句,如“君隨綠波遠,我逐清風歸”,“折荷縫作蓋,落羽紡成絲”等,民歌風味也比較濃。

吳均家世貧賤,終生不得意,他的一些作品中也往往表現出寒士的雄心和骨氣,如《贈王桂陽》“松生數寸時,遂為草所沒。未見籠雲心,誰知負霜骨”,借松樹來吐露懷才不遇的牢騷,其構思立意很象左思的“鬱郁澗底松”和陶淵明的“青松在東園”。再如《梅花落》、《行路難》、《贈別新林》等詩中,也含蓄地抒寫了渴望有所作為的心情。

此外,如《邊城將四首》,歌頌將士們“高旗入漢飛,長鞭歷地寫”的英雄氣概;《閨怨》寫征人家屬相思之苦,都比較有現實內容,在當時詩歌中不多見。

作者簡介

吳均

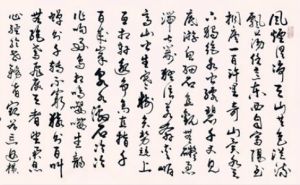

吳均他的寫景散文《與朱元思書》、《與顧章書》等藝術成就較高,為歷代傳誦的寫景名篇,“文體清拔有古氣”,對當時文壇有很大的衝擊。時人仿效,號稱“吳均體”。另著有志怪小說集《續齊諧記》一卷。《隋書·經籍志》載有集二十卷,皆佚。明人輯有《吳朝清集》。《梁書·文學傳》、《南史·文學傳》有傳。

藝術評價

《梁書·文學傳》於“吳均體”僅有“清拔有古氣”一語。《梁書·吳均傳》說吳均文體清拔有古氣”,《南史·文學傳·吳均》:“ 均文體清拔,有古氣,好事者或斆之,謂為‘吳均體’。”

魯迅《中國小說史略》第五篇:“均夙有詩名,文體清拔,好事者或模擬之,稱‘吳均體’。近世有以吳均散文或詩文為“吳均體”者。

吳均能以自己的 名字自成一體,在齊梁時期是獨此一份。從古至今,學者們對“吳均體”的理解眾說紛紜,或以詩律論,或以風格論,又或以題材論等,始終未作定論。對“吳均 體”的準確定義不僅要關注其語體與風格特點,還應從歷史的角度解讀不同時期擬作呈現出的特點,先作“時代論”,後談語體與風格特色,方能還原真正的“吳均 體”全貌。