阿旃陀石窟 阿旃陀石窟(āzhāntuóshíkū):阿旃陀石窟位於 印 度西南部馬哈拉施特拉邦奧蘭加巴德縣阿旃陀村的瓦 古爾納河谷,是在離谷底76米的懸崖峭壁上開鑿成的一處佛教廟宇,四周 風景如畫。系印度古代佛教徒作為佛殿、僧房而開鑿的。共二十九洞。約從公元前1、2世紀至公元6、7世紀,建設達七百餘年。有石雕佛像、 藻井圖案和壁畫等。現存最多的是壁畫。主要表現佛的生平故事和印度古代的 宮廷生活。阿旃陀石窟的繪畫和雕塑,作為佛教藝術的經典之作,具有相當重要的藝術影響力。

阿旃陀石窟 阿旃陀石窟(āzhāntuóshíkū):阿旃陀石窟位於 印 度西南部馬哈拉施特拉邦奧蘭加巴德縣阿旃陀村的瓦 古爾納河谷,是在離谷底76米的懸崖峭壁上開鑿成的一處佛教廟宇,四周 風景如畫。系印度古代佛教徒作為佛殿、僧房而開鑿的。共二十九洞。約從公元前1、2世紀至公元6、7世紀,建設達七百餘年。有石雕佛像、 藻井圖案和壁畫等。現存最多的是壁畫。主要表現佛的生平故事和印度古代的 宮廷生活。阿旃陀石窟的繪畫和雕塑,作為佛教藝術的經典之作,具有相當重要的藝術影響力。基本簡介

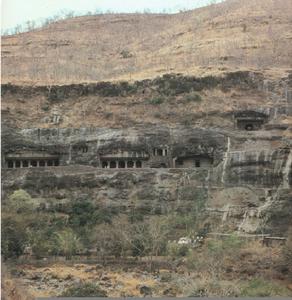

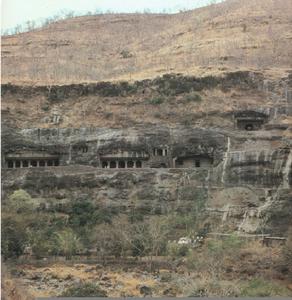

阿旃陀石窟 印度中部 馬哈拉施特拉邦,是古代石窟建得最多的地方。而在馬哈拉施特拉邦保存的45座石窟中,阿旃陀的石窟是最著名的。從孟買趕到奧蘭加巴德,第二天清晨又坐上當地巴士直奔阿旃陀,再乘上通往景點的大巴,這才終於進入這片布滿石窟群的幽幽山谷之中。隨人流爬上岩石山的 半山腰處,山腳下那呈圓弧形的乾涸的瓦格拉河在此蜿蜒而過。這些隱藏於深山密林中的石窟,8世紀後就已經廢棄了,可後來又是怎么被發現的呢?石窟發現的經過十分有趣且神奇。1819年,受一隻巨大的老虎襲擊而陷困境的軍官約翰·史密斯逃到深山密林中。這位英國駐軍指揮官是應海得拉巴藩王國尼扎姆藩王的邀請參加打獵的。當時, 阿旃陀屬該藩王國所轄。躲在瓦格拉河谷中的精疲力竭的史密斯環顧四周,準備開槍射擊時,他的視線被枝葉遮蓋的岩壁的奇異形狀所吸引,走近一看,這是在岩石上雕刻的有精美裝飾的馬蹄形窗戶。當天, 史密斯雖然一隻老虎也沒打死,但卻發現了阿旃陀的30座佛教石窟。這些石窟沿瓦格拉河的流向,呈圓弧形排列在長550米、高76米的斷崖上。石窟群已經很久沒有人跡,一排排柱子支撐著的圓形頂部,已成為密集的蝙蝠巢。史密斯趕走蝙蝠,在石窟里刻上自己的名字。

阿旃陀石窟 印度中部 馬哈拉施特拉邦,是古代石窟建得最多的地方。而在馬哈拉施特拉邦保存的45座石窟中,阿旃陀的石窟是最著名的。從孟買趕到奧蘭加巴德,第二天清晨又坐上當地巴士直奔阿旃陀,再乘上通往景點的大巴,這才終於進入這片布滿石窟群的幽幽山谷之中。隨人流爬上岩石山的 半山腰處,山腳下那呈圓弧形的乾涸的瓦格拉河在此蜿蜒而過。這些隱藏於深山密林中的石窟,8世紀後就已經廢棄了,可後來又是怎么被發現的呢?石窟發現的經過十分有趣且神奇。1819年,受一隻巨大的老虎襲擊而陷困境的軍官約翰·史密斯逃到深山密林中。這位英國駐軍指揮官是應海得拉巴藩王國尼扎姆藩王的邀請參加打獵的。當時, 阿旃陀屬該藩王國所轄。躲在瓦格拉河谷中的精疲力竭的史密斯環顧四周,準備開槍射擊時,他的視線被枝葉遮蓋的岩壁的奇異形狀所吸引,走近一看,這是在岩石上雕刻的有精美裝飾的馬蹄形窗戶。當天, 史密斯雖然一隻老虎也沒打死,但卻發現了阿旃陀的30座佛教石窟。這些石窟沿瓦格拉河的流向,呈圓弧形排列在長550米、高76米的斷崖上。石窟群已經很久沒有人跡,一排排柱子支撐著的圓形頂部,已成為密集的蝙蝠巢。史密斯趕走蝙蝠,在石窟里刻上自己的名字。 這個石窟就是現在的10號窟。如今的斷崖表面早已不見那些濃密的枝葉,冬季的岩石山更是一派草木枯黃的景象。站在石窟群對面的山上,也就是當年史密斯射擊的位置遠望,想像他發現10號窟,看見裡面精美壁畫時的激動心情,這尋寶探密的事兒從來就會讓人感到莫名的興奮和刺激,即便說說都來勁兒。來此參觀的遊客絡繹不絕,其中一群操著廣東、福建口音的佛教徒十分引人注目,他們在兩位師傅的帶領下,一路參觀,一路虔誠膜拜。他們的到訪似乎是在提醒其他遊客佛教曾經在這裡的輝煌。佛教在該地區的繁榮期主要是在笈多王朝時代,相當於阿旃陀石窟群建設的後期。佛教石窟分兩種:寺院窟和佛殿窟。寺院窟是僧院,其實就是把在平地上木製或磚建的建築改建成石窟。在平地上,僧室圍繞在中庭四周,而石窟為了採光,則打開一面作為陽台。這是19號窟,建於5世紀後期,是佛殿窟,前院入口處以圓柱支撐的走廊保存完整。上面有採光用的大窗戶,周圍牆壁上雕刻著許多佛像。所謂佛殿,即“供奉聖物的地方”。公元前小乘佛教時期不能製作佛像,因此,以佛祖的象徵物做禮拜。主要象徵物有法輪、菩提樹、有佛足印的石頭等。其中也有許多人以供奉佛舍利的佛塔做禮拜,佛塔甚至成為佛殿的代名詞。寺院窟中也有許多以佛塔為主佛像之處,叫做佛殿堂。阿旃陀前期有兩座,後期有三座,共有五座佛殿窟,其餘皆為僧院。

阿旃陀石窟 阿旃陀的佛殿窟,規模最大的佛塔26號窟的內部。它有兩層高,頂部為 圓筒形,最裡面有一個前方後圓的建築。在這個建築里,初期裡面供奉著純粹的佛塔,後期在前面刻有佛像。石窟起源於自然洞窟,由苦行僧及出家和尚居住地發展成僧院和禮拜堂,再逐步經過人工開鑿而成。當時,大多模仿平地的木造寺院和僧院而建,因此無論是佛殿還是僧院,都在石頭上仿照木造建築而雕刻出柱子和梁。佛殿窟內部有兩層樓高,天頂呈圓筒形,還模仿木造建築雕刻了椽子。石窟本來在構造上不需要這些東西,但為了美觀,為了讓它們更像木結構建築,整個石窟從走廊到佛殿,都使用了這種 仿木雕刻。2世紀,前期洞窟開鑿結束。大約經過300年,在5世紀再次開鑿。阿旃陀的石窟在笈多王朝統治下,迎來了鼎盛期。佛教也進入大乘期,石窟內外都裝飾著佛像,連老石窟的內部也都畫上了壁畫。主佛悉達多的雕像也放在僧院內,僧院也逐漸演變成為佛堂。後來隨著崇拜偶像意識的加強,連印度教的東西也開始混入。20號窟內部。該窟的規模比較小,大廳沒有 柱子,正面就是佛堂。佛堂前面突出來的前室有雕刻出來的圓柱,與兩端雕刻出來的壁柱和上方的梁構成框架,裡面是佛祖釋迦牟尼的雕像。與後來的印度教雕刻相比,這是靜態的充滿祥和氣息的佛像。上面有飛天造型的雕像。

阿旃陀石窟 阿旃陀的佛殿窟,規模最大的佛塔26號窟的內部。它有兩層高,頂部為 圓筒形,最裡面有一個前方後圓的建築。在這個建築里,初期裡面供奉著純粹的佛塔,後期在前面刻有佛像。石窟起源於自然洞窟,由苦行僧及出家和尚居住地發展成僧院和禮拜堂,再逐步經過人工開鑿而成。當時,大多模仿平地的木造寺院和僧院而建,因此無論是佛殿還是僧院,都在石頭上仿照木造建築而雕刻出柱子和梁。佛殿窟內部有兩層樓高,天頂呈圓筒形,還模仿木造建築雕刻了椽子。石窟本來在構造上不需要這些東西,但為了美觀,為了讓它們更像木結構建築,整個石窟從走廊到佛殿,都使用了這種 仿木雕刻。2世紀,前期洞窟開鑿結束。大約經過300年,在5世紀再次開鑿。阿旃陀的石窟在笈多王朝統治下,迎來了鼎盛期。佛教也進入大乘期,石窟內外都裝飾著佛像,連老石窟的內部也都畫上了壁畫。主佛悉達多的雕像也放在僧院內,僧院也逐漸演變成為佛堂。後來隨著崇拜偶像意識的加強,連印度教的東西也開始混入。20號窟內部。該窟的規模比較小,大廳沒有 柱子,正面就是佛堂。佛堂前面突出來的前室有雕刻出來的圓柱,與兩端雕刻出來的壁柱和上方的梁構成框架,裡面是佛祖釋迦牟尼的雕像。與後來的印度教雕刻相比,這是靜態的充滿祥和氣息的佛像。上面有飛天造型的雕像。 歷史回顧

阿旃陀石窟 阿旃陀石窟(AjantaCaves)印度佛教 石窟群。位於馬哈拉施特拉邦北部溫迪亞山的懸崖上,傳為公元前2世紀左右開鑿,歷時1000年之久。中國唐代僧人玄奘曾對它作了最早的記載。1819年英國人又重新發現。該石窟今存洞窟29座,窟形分支提和毗訶羅兩大類,以後者居多。支提窟內中央置窣堵波,依天然岩鑿成,內殿四周,建造柱,在早期的支提窟中有明顯的仿竹木構造痕跡,且裝飾簡樸;至中晚期後則趨於精美。 毗訶羅窟內部有石床、石枕、佛龕等,陳設較簡單。阿旃陀石窟的雕刻從題材上分佛教造像、裝飾紋樣。其中佛教造像可分早中晚3期,由於風化嚴重,早期雕像已很難辨識,中期雕刻手法趨於成熟,出現了許多精品,如16窟中的說法佛、19窟中的列柱和板框上的採花女子像及蛇王像等,技藝精熟,為石窟造像之佼佼者。後期雕像,規模擴大,人物的刻畫更加細膩精巧,形態也更加優美,如26窟中的佛陀降魔和涅盤、1窟中的 釋迦牟尼像,以及布滿窟內四壁的佛傳、佛本生故事浮雕等。

阿旃陀石窟 阿旃陀石窟(AjantaCaves)印度佛教 石窟群。位於馬哈拉施特拉邦北部溫迪亞山的懸崖上,傳為公元前2世紀左右開鑿,歷時1000年之久。中國唐代僧人玄奘曾對它作了最早的記載。1819年英國人又重新發現。該石窟今存洞窟29座,窟形分支提和毗訶羅兩大類,以後者居多。支提窟內中央置窣堵波,依天然岩鑿成,內殿四周,建造柱,在早期的支提窟中有明顯的仿竹木構造痕跡,且裝飾簡樸;至中晚期後則趨於精美。 毗訶羅窟內部有石床、石枕、佛龕等,陳設較簡單。阿旃陀石窟的雕刻從題材上分佛教造像、裝飾紋樣。其中佛教造像可分早中晚3期,由於風化嚴重,早期雕像已很難辨識,中期雕刻手法趨於成熟,出現了許多精品,如16窟中的說法佛、19窟中的列柱和板框上的採花女子像及蛇王像等,技藝精熟,為石窟造像之佼佼者。後期雕像,規模擴大,人物的刻畫更加細膩精巧,形態也更加優美,如26窟中的佛陀降魔和涅盤、1窟中的 釋迦牟尼像,以及布滿窟內四壁的佛傳、佛本生故事浮雕等。結構藝術

阿旃陀石窟 阿旃陀石窟位於印度馬哈拉斯特拉邦北部 文達雅山的懸崖上,西距奧蘭加巴德106公里。石窟環布在新月形的山腰陡崖上,高低錯落,綿延550多米,以壯麗的建築、精美的雕刻和壁畫,與泰姬陵並稱為印度的雙壁。阿旃陀石窟是印度古代佛教徒作為佛殿、僧房而開鑿的,距今已有2000多年的歷史。“阿旃陀”一詞源於梵語“阿謹提那”,意為“無想”。全部石窟29座,從建築形式上基本分為支提與毗訶羅兩類。第9、10、19和26窟為支提,其餘25座皆為毗訶羅。支提窟當中置窣堵婆,天然岩鑿,內殿四周,建造列柱。毗訶羅內部陳設簡單,有石床、石枕和佛龕。石窟內有精美的壁畫和精工細鑿的雕刻,因建成時間不一,各具特色。內容描繪了釋迦牟尼佛的生平故事和當時印度社會生活和宮廷生活等情景,包括 山林、田舍、戰爭、樂舞以及勞動人民狩獵、畜牧、生產等場面,內容十分豐富。第1號石窟建於7世紀,是大乘派佛教建築的典範。窟內有一尊釋迦牟尼雕像,高3米,從3個角度觀看有3個不同的神態:從正面觀看,佛似沉思,左面看似在微笑,右面看又似莊嚴凝視。拱門和6根大柱上雕有飛天和仙女,刻畫細膩精巧,形態優美。

阿旃陀石窟 阿旃陀石窟位於印度馬哈拉斯特拉邦北部 文達雅山的懸崖上,西距奧蘭加巴德106公里。石窟環布在新月形的山腰陡崖上,高低錯落,綿延550多米,以壯麗的建築、精美的雕刻和壁畫,與泰姬陵並稱為印度的雙壁。阿旃陀石窟是印度古代佛教徒作為佛殿、僧房而開鑿的,距今已有2000多年的歷史。“阿旃陀”一詞源於梵語“阿謹提那”,意為“無想”。全部石窟29座,從建築形式上基本分為支提與毗訶羅兩類。第9、10、19和26窟為支提,其餘25座皆為毗訶羅。支提窟當中置窣堵婆,天然岩鑿,內殿四周,建造列柱。毗訶羅內部陳設簡單,有石床、石枕和佛龕。石窟內有精美的壁畫和精工細鑿的雕刻,因建成時間不一,各具特色。內容描繪了釋迦牟尼佛的生平故事和當時印度社會生活和宮廷生活等情景,包括 山林、田舍、戰爭、樂舞以及勞動人民狩獵、畜牧、生產等場面,內容十分豐富。第1號石窟建於7世紀,是大乘派佛教建築的典範。窟內有一尊釋迦牟尼雕像,高3米,從3個角度觀看有3個不同的神態:從正面觀看,佛似沉思,左面看似在微笑,右面看又似莊嚴凝視。拱門和6根大柱上雕有飛天和仙女,刻畫細膩精巧,形態優美。中間有一大廳,四周壁畫上有500羅漢像,其貌各異,表情豐富。第1窟內壁畫場面的幅度皆較大,最著名的是持青蓮菩薩像,妙相莊嚴,頭戴寶冠,肌肉勻稱。窟內前壁的波斯使節來朝圖,反映了印度和波斯聘問通好的場面。該窟中的灌頂圖、屍毗王本生圖和降魔圖,也都是十分精彩之作。第2窟時代最晚,其前廊壁上與藻井等處都有壁畫。洞內左右的小佛龕壁畫尤引人注意,右龕以山嶽為背景,塑造了婦女和兒童的形象,左龕的重層室內,奴婢們簇圍一貴婦人,人物頗為寫實。另外,周壁上的鹿王本生、摩耶夫人之夢等佛教故事,情節曲折,內容更為廣泛。在第16窟內左邊牆上的壁畫,是喬達摩出家修道時他妻子的悲哀畫面,喬達摩出家修道後,妻子耶輸陀羅斜坐在椅子上,微微低頭,憂傷欲絕、痛不欲生的神情活現於畫面。在16窟的外面,有一條小路,是在岩石上鑿成的,從石階下去有一門,門外兩旁各有一隻用黑石雕成的大象守門,再往前就是巴哥拉河岸。據說,唐朝玄奘法師在公元638年曾航行到此登岸,訪問阿旃陀石窟。在第17窟里的佛在兜率天宮說法一畫,生動地描繪了眾多善男信女騎馬、乘車從各個地方趕來,集中精力聽講的情景。

畫中人物表情各異,不同的坐騎也表現得生動逼真。阿旃陀石窟集印度古代建築、雕刻和繪畫之大成,融三者於一體。它雖然取材於佛的生平事跡,但卻如實地反映了當時印度古代宮廷生活和社會風貌。壁畫和雕刻的優秀藝術,不僅對後來印度的美術產生了巨大作用,而且對東方佛教所曾傳布的國家和地區也產生了深遠影響。

臥佛的雕像

阿旃陀石窟 阿旃陀最寶貴的文化遺產是 壁畫,其質量之高、數量之多是印度次大陸其他壁畫所無法比擬的。這些壁畫生動再現了笈多王朝的宮廷生活。笈多王朝始於320年前後,由東印度諸侯之一旃陀羅·笈多一世統治。4世紀末,該王朝成為統治印度北部至德乾高原的 大帝國。阿旃陀壁畫保留最多的有第1號、2號、16號、17號窟,都是僧院。各壁畫間沒有間隔,連成一片,講述了眾多的故事。其技法是先用牛糞、黏土和石頭、米碾碎的粉末攪拌成漿刷在牆上,再在上面塗上一層薄薄的綠土。接下來,先描出很淺的底 畫,再用樹脂和膠的混合劑上色。深色塗陰影,白色塗亮處。最後,在畫面上塗上清漆,起固定作用。但是,隨著歲月的流逝,現在壁畫已有多處脫落。古典期笈多繪畫的特徵是對人體的性感描繪。在宮廷生活的場面中,這一點尤其突出。到了後期,壁畫中的人體被誇張、拉長,動作顯得笨拙,衣服上的褶子也消失了。這些壁畫,人物和場面緊密結合,構圖緊湊,充滿了蓬勃的生命力,難怪印度第一任總理賈瓦哈拉爾·尼赫魯稱讚阿旃陀的壁畫“簡直可以把人帶回到過去的夢幻 世界之中”。

阿旃陀石窟 阿旃陀最寶貴的文化遺產是 壁畫,其質量之高、數量之多是印度次大陸其他壁畫所無法比擬的。這些壁畫生動再現了笈多王朝的宮廷生活。笈多王朝始於320年前後,由東印度諸侯之一旃陀羅·笈多一世統治。4世紀末,該王朝成為統治印度北部至德乾高原的 大帝國。阿旃陀壁畫保留最多的有第1號、2號、16號、17號窟,都是僧院。各壁畫間沒有間隔,連成一片,講述了眾多的故事。其技法是先用牛糞、黏土和石頭、米碾碎的粉末攪拌成漿刷在牆上,再在上面塗上一層薄薄的綠土。接下來,先描出很淺的底 畫,再用樹脂和膠的混合劑上色。深色塗陰影,白色塗亮處。最後,在畫面上塗上清漆,起固定作用。但是,隨著歲月的流逝,現在壁畫已有多處脫落。古典期笈多繪畫的特徵是對人體的性感描繪。在宮廷生活的場面中,這一點尤其突出。到了後期,壁畫中的人體被誇張、拉長,動作顯得笨拙,衣服上的褶子也消失了。這些壁畫,人物和場面緊密結合,構圖緊湊,充滿了蓬勃的生命力,難怪印度第一任總理賈瓦哈拉爾·尼赫魯稱讚阿旃陀的壁畫“簡直可以把人帶回到過去的夢幻 世界之中”。壁畫

阿旃陀石窟 壁畫是阿旃陀石窟中最為人們矚目的 藝術,被認為是印度古代壁畫的重要代表。畫面上出現的大量的現實生活場景,說明為宗教服務的繪畫藝術,已出現世俗化傾向。畫中所描繪的眾多的婦女形象,體態豐滿,姿態優雅,形象高貴典雅,反映了印度古典藝術的美學思想。壁畫依時代風格可分為早、中、晚3期。早期壁畫構圖多為橫幅長條形,人物造型、表現技法較之同時代的其他遺蹟中的 佛教藝術,有明顯的進步。如9窟殘存有佛傳和佛本生故事,線條柔和純樸;10窟有索姆、六牙白象本生和禮拜菩提樹等畫面,運筆大膽,風格豪放。中期壁畫正值笈多王朝文化藝術的鼎盛時期,畫面構圖壯闊繁密,布局緊湊和諧,作風沉著老練,色彩典麗,富有抒情趣味,能注重人物的神情刻畫和意境的表達,人物描繪手法精細,注重姿態的變化,其中對婦女的描繪,均風姿綽約,艷麗動人,其代表作有17窟的獅子國登入圖和佛說法圖及太子與嬪妃勸酒圖、16窟的佛傳故事等。另外,各窟的裝飾壁畫,如捲雲、蔓草、蓮花及小動物等,均設計巧妙,想像豐富,色彩鮮艷,對比強烈。到了晚期,壁畫創作在藝術上更臻完善。此時壁畫構圖宏大莊重,整體感強,線條穩健,色彩典麗,講求透視, 畫面景物立體感有所加強,人物裝飾更加華美,為阿旃陀石窟壁畫藝術的最佳者。阿旃陀石窟的雕刻和壁畫藝術,對以後印度的美術創作產生了巨大作用,而且隨著佛教的傳播,對其他國家的美術亦有很大影響。

阿旃陀石窟 壁畫是阿旃陀石窟中最為人們矚目的 藝術,被認為是印度古代壁畫的重要代表。畫面上出現的大量的現實生活場景,說明為宗教服務的繪畫藝術,已出現世俗化傾向。畫中所描繪的眾多的婦女形象,體態豐滿,姿態優雅,形象高貴典雅,反映了印度古典藝術的美學思想。壁畫依時代風格可分為早、中、晚3期。早期壁畫構圖多為橫幅長條形,人物造型、表現技法較之同時代的其他遺蹟中的 佛教藝術,有明顯的進步。如9窟殘存有佛傳和佛本生故事,線條柔和純樸;10窟有索姆、六牙白象本生和禮拜菩提樹等畫面,運筆大膽,風格豪放。中期壁畫正值笈多王朝文化藝術的鼎盛時期,畫面構圖壯闊繁密,布局緊湊和諧,作風沉著老練,色彩典麗,富有抒情趣味,能注重人物的神情刻畫和意境的表達,人物描繪手法精細,注重姿態的變化,其中對婦女的描繪,均風姿綽約,艷麗動人,其代表作有17窟的獅子國登入圖和佛說法圖及太子與嬪妃勸酒圖、16窟的佛傳故事等。另外,各窟的裝飾壁畫,如捲雲、蔓草、蓮花及小動物等,均設計巧妙,想像豐富,色彩鮮艷,對比強烈。到了晚期,壁畫創作在藝術上更臻完善。此時壁畫構圖宏大莊重,整體感強,線條穩健,色彩典麗,講求透視, 畫面景物立體感有所加強,人物裝飾更加華美,為阿旃陀石窟壁畫藝術的最佳者。阿旃陀石窟的雕刻和壁畫藝術,對以後印度的美術創作產生了巨大作用,而且隨著佛教的傳播,對其他國家的美術亦有很大影響。文化影響

阿旃陀石窟 1983年根據 文化遺產遴選標準C(I)(II)(III)(IV)被列入《世界遺產目錄》.評為遺產的報告:世界遺產委員會第7屆會議報告。阿旃陀佛教石窟遺址始建於公元前2至1世紀,公元5至6世紀的笈多時期,又大規模擴建,修飾,增加了很多更加絢麗多彩的石窟。古印度佛教藝術遺址。位於馬哈拉斯特拉邦境內,背負文底耶山,面臨果瓦拉河。始鑿於公元前2世紀,一直延續到 7世紀中葉。現存30窟(包括一未完成窟)。從東到西長550米,全部開鑿在離地面10~30米不等的崖面上。除5窟(即第9、10、19、26、29窟)為供信徒禮拜的支提窟外,余皆為僧房。阿旃陀以其壁畫藝術著稱於世。由於洞窟開鑿年代分屬三個不同時期,所存16窟壁畫亦呈現出三種不同風格。第9、10窟壁畫涉及佛教的小乘形式。繪製於公元前後,以本生故事為主。佛教認為,佛陀是已入 涅槃、徹底擺脫業報 輪迴的聖人,是不能再生的,所以多以象徵性手法來表現,如法輪、蓮花、小白象等。第16、17窟為第二期壁畫,約繪製於6世紀左右。以人像和建築圖案的配合為特色,構圖富於變化,線條流暢,筆法洗鍊,色彩絢麗,內容多為佛教宣傳。第1、2窟為第三期壁畫,約繪製於7世紀左右。

阿旃陀石窟 1983年根據 文化遺產遴選標準C(I)(II)(III)(IV)被列入《世界遺產目錄》.評為遺產的報告:世界遺產委員會第7屆會議報告。阿旃陀佛教石窟遺址始建於公元前2至1世紀,公元5至6世紀的笈多時期,又大規模擴建,修飾,增加了很多更加絢麗多彩的石窟。古印度佛教藝術遺址。位於馬哈拉斯特拉邦境內,背負文底耶山,面臨果瓦拉河。始鑿於公元前2世紀,一直延續到 7世紀中葉。現存30窟(包括一未完成窟)。從東到西長550米,全部開鑿在離地面10~30米不等的崖面上。除5窟(即第9、10、19、26、29窟)為供信徒禮拜的支提窟外,余皆為僧房。阿旃陀以其壁畫藝術著稱於世。由於洞窟開鑿年代分屬三個不同時期,所存16窟壁畫亦呈現出三種不同風格。第9、10窟壁畫涉及佛教的小乘形式。繪製於公元前後,以本生故事為主。佛教認為,佛陀是已入 涅槃、徹底擺脫業報 輪迴的聖人,是不能再生的,所以多以象徵性手法來表現,如法輪、蓮花、小白象等。第16、17窟為第二期壁畫,約繪製於6世紀左右。以人像和建築圖案的配合為特色,構圖富於變化,線條流暢,筆法洗鍊,色彩絢麗,內容多為佛教宣傳。第1、2窟為第三期壁畫,約繪製於7世紀左右。世俗性題材增多,與外來的中國、波斯風格融合混雜,社會生活的各方面都有所表現,如帝王宮廷歡宴、狩獵、朝覲的場面,飛禽走獸、奇花異卉等等,構圖活潑,栩栩如生。《波斯使節來朝圖》記錄了波斯和印度的聘問通好。中國高僧玄奘曾在 7世紀初朝聖阿旃陀。隨著佛教的衰落,這裡門庭冷落,逐漸被人忘卻,成為狐兔窟穴。直到19世紀初才被重新發現,引起世人矚目。

相關詞條

參考資料

1、http://www.abbeijing.com/

2、http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b61ae950100079i.html

3、http://co.163.com/index_jz.htm

著名石窟

石窟原是印度的一種佛教建築形式。中國的石窟起初是仿印度石窟的制度開鑿的,多建在中國北方的黃河流域。從北魏至隋唐,是鑿窟的鼎盛時期,尤其是在唐朝時期修築了許多大石窟,唐代以後逐漸減少。

|

阿旃陀石窟

阿旃陀石窟  阿旃陀石窟

阿旃陀石窟  阿旃陀石窟

阿旃陀石窟  阿旃陀石窟

阿旃陀石窟  阿旃陀石窟

阿旃陀石窟  阿旃陀石窟

阿旃陀石窟  阿旃陀石窟

阿旃陀石窟  阿旃陀石窟

阿旃陀石窟