升官圖

| 《升官圖》 中國話劇作品。陳白塵的代表作。 3幕政治諷刺喜劇《升官圖》是中國現代話劇史上的優秀代表作之一,它通過兩個強盜的“升官夢”,把一個小縣城骯髒的官場交易展現在舞台上,畫出了一幅貪贓枉法、寡廉鮮恥、“關係”之學盛行、真理良心喪盡的 群醜圖,對國民黨統治區腐朽反動的官僚政治進行了深刻暴露和辛辣諷刺。此劇在反蔣愛國民主運動中發揮了極大的戰鬥作用。 陳白塵的喜劇諷刺潑辣犀利,氣勢揮灑縱橫,構思大膽奇妙,漫畫化和性格化結合,荒誕性和真實性統一,喜劇性和悲劇性交相映襯,並善於吸收中國傳統的諷刺藝術特點,注重喜劇的民族化。 上個星期天,和注注兄結伴參加了在北京潘家園中國書局舉行的一次舊書、圖籍拍賣會。 |

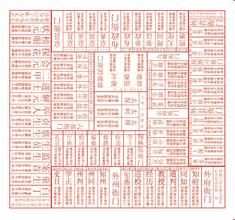

拍賣會進行了一個小時多以後,我有些不耐煩了,和注注在下面交頭接耳,偶然一抬頭,卻發現主辦台左前方的投影螢幕上剛剛亮出來一幅新的畫面,朱紅色呈正方形的圖案上,密密麻麻地寫滿了黑色、紅色的漢字,就在這一瞬間,接近五十年前熟悉的景象以及相關數據,立即從腦記憶體深處被下載下來,我向注注說,看!升官圖來了。

這幅升官圖是晚清同治時期的,從螢幕上看,已經紙色發黃,且有破損現象,起價大約是數百元,拍賣師吆喝了幾次無人回應,終於放過。這幅升官圖僅僅有文物收藏價值,已經沒有實用意義了,除非將它複印一下,但複印以後的效果肯定很差,難以吸引人去玩。

猶記得快五十年前的兒時,街上的小販攤上、雜貨店玻璃櫃檯上,用木夾夾著一厚疊升官圖出賣,每張升官圖五分錢,蠻便宜的,但也得花當時節約家庭的孩子半個月的零用錢。印刷升官圖的紙一般是質量比較差的宣紙,估計採用剛剛過去幾年的解放前留存下來的木製刻板,採用硃砂墨或者紅黑油墨印刷的,印刷的質量不太好,雖說不太好,卻也是那時兒童們放學回家一種非常有趣的玩具了。

升官圖可以用來賭博,但賭注並不大,賭博的目的並不在賭,而增加遊戲時的興致。賭主要是大人加進去的,作為孩子們的遊戲玩

具,即使不摻入賭,也是很好玩的。據《京都風俗志》載,清代京師除夕盛況時:“家庭舉燕,少長歡喜,兒女終夜博戲玩耍。”,這裡的“博戲”,其中之一就是升官圖遊戲。

升官圖在舊時是一項很大眾化的遊戲,它大約創造發明在唐時,被稱為《彩選格》,宋朝時又稱《選官圖》,起源於唐朝李頜,至北宋劉貢父根據西漢秩升制度,始定名為《升官圖》,明清以後都被叫做“升官圖”,直至民國,歷一千年之久而不衰,可見升官圖遊戲的魅力了。解放初期,升官圖仍然在保留前清、民國風俗較多的四川省流行,大約直到1957年反右運動以後,才在大陸最後絕跡。

升官圖是長寬約一尺半的正方形圖案,被黑線分成一塊塊的長方形格子,並排一定數量的格子又組成長形條帶,一條條的長帶最後填滿正方形的升官圖框架里。顧名思義,升官圖者,升官發財之圖也。升官圖的基本單元就是上面說的長方形格子,其實這個格子還不算最小元素,它還由兩個部分所組成:

格子的頂部,被劃出一個小的方形,裡面印上官職名,剩下的部分分別被貫以“德、才、功、莊”四個特徵,四個特徵下面,分別給以轉換的另外一些官職。舉個例子,在六部衙門下的官職里,有一個叫做“員外”的官職,不要把員外錯誤理解成戲劇里的地主老財,這個員外可是正兒八經的政府幹部,相當於現在局級,工資雖然不算多,可也有三品四品,外省衙門里的官吏也得側目。員外條下的四個特徵分別對應為:“德”轉京府衙門下的府丞,用現代官職的術語來解釋,就是北京市政府的第二把手;“才”轉外府衙門裡的知府,知府就是外省府一級行政單位的頭把手;“功”轉本部衙門裡的郎中,這個郎中可不是中醫師,卻是員外的頂頭上司,距離部長--尚書,僅有兩步之遙。最後一個特徵是莊,“莊”轉京府衙門較低的官職京判。

除了這張圖以外,升官圖遊戲裡還附有一個骰子,骰子是木頭做的,是一個尖頭的陀螺,頂部有柄,有火柴桿粗細,比火柴桿短些。陀螺有四面長方形側面,每塊側面寫上四特徵“德、才、功、莊”中的一個字,如果用大指姆和食指輕輕捏動陀螺的柄,再放開它,這個陀螺骰子就可以在桌上鏇轉起來,待它停止下來以後,總會倒下來,呈現一面特徵字,這就是該遊戲參與者在這一輪里所擲的標記了。

參加升官圖遊戲的人員不限數目,但至少得有兩人,否則,一個人孤孤零零地走上升官之路,猶如高幹子弟在官場裡旁若無對手,權勢固然熏天,卻毫無競爭的樂趣,也得不到宦途蹉跎的鍛鍊。

升官圖之旅從“起手”開始,“起手”以後的第一個“官職”叫白丁,白丁就是目不識丁的人,白丁當然不算官,屬於最低社會地位的一類人,但若把社會地位也按官本位概念納入“官”的定義里,則白丁也可以視為廣義的官,或者說是不是官的官,可能有些人以為這樣定義不合邏輯,錯了!非但合邏輯,而且具有高度抽象概括出新概念的地方,和近代集合論數學定義“空集”有異曲同工之妙。在集合論的定義里,“空集”就是沒有元素的集合,引入空集的定義以後,集合的定義才得以完備。你看,升官圖的構思里蘊涵了么高深的道理!

白丁格屬於一條長長的條帶里第一個,後面依次出現:童生、案首、

監生、秀才、。。。貢生、舉人、解元、。。。進士,。。。探花、

榜眼、狀元,狀元是這一排的最後一個格子。現代人大多不熟悉其

中一些名字,比如監生,《儒林外史》裡面就有個很吝嗇的嚴監生,

監生僅僅比白丁高三個基本社會地位單位,文化程度很低,錢又不

多,哪得不吝嗇?又比如解元,解元就是鄉試第一名,鄉試是明清

時期各省的會考,取中省第一名,猶如一個省聯考第一名,在青年

舉子裡,也可以獨步高視了。明朝的才子唐寅,字伯虎,就是弘治

時期江南貢院鄉試的解元,不要小看江南鄉試,江南鄉試在明清時

期里是質量最高的鄉試。俗語裡說,天下才子出三江,每年京試里,

江南舉人總占據了最大份額,就不消說江南鄉試的第一名了。可那

唐伯虎,卻自以為老子天下第一,恃才傲物,赴京趕考里,被眾人

抬舉得不知天高地厚,終於酒醉後大言,說他已經猜到考題了,因

為有一個主考官和他私交甚好,而主考官的一個鄉人恰恰想賄賂那

官。唐的大言被嫉妒他的人反映到朝廷,案發以後,把鄉人企圖賄

賂考官的事一併兜了出來,唐伯虎解釋不清楚,下大獄,被定罪為

科場舞弊,落得個除名,從此失去了擠身仕途的機會,轉而攻詩、

書、畫,後來成為有明一代大家,這是走題的話了。

參加升官圖遊戲的眾人,可以各用一個小物件以便標誌自己在宦途

中的位置,開始時,大家都把物件一起放在“起手”處,表明大家

起點是平等的,沒有人以出身高貴可以占據任意的官位,然後大家

輪流鏇轉陀螺,以鏇轉結果的某一特徵字所對應的官職,挪動代表

自己的小物件,例如小刀,小石頭,小銅錢等等,挪到新的官職格

子裡,如此反覆進行,直到依次進入太師格而後榮歸。

太師是升官圖裡的最高官位,嚴格講來,太師其實不能叫做官,至

少在現實里不是最高的官。當然,廣義定義下的官可以包括太師。

太師,就是皇帝青少年學習時期的老師,既然當過皇帝的師傅,皇

帝即位以後,太師大約總是可以當上一品宰相的,但這要看老皇帝

是否決定決定此皇子為儲君,要是皇帝有許多皇子,那就要看皇子

師傅的運氣了。而且,太師也不一定都是名副其實的學問淵博之人,

有些奸臣,例如董卓,不過是一介武夫,只不過把陳留王,就是後

來的漢獻帝扶了上去,就把自己美其名曰為太師,可見太師雖然不

算現實官場的官,卻是地位極高,道貌岸然的官了。

官至太師以後,已經封了頂,如果還想升遷,就只有皇帝了,最發

人深思的是,升官圖的始作俑者可以把白丁廣義化到官里,卻不把

皇帝廣義進去,何也?蓋皇帝是不能靠升遷上去的,倘若太師有升

遷上皇帝的非分之想,如董太師者,那就可能有殺身之禍。

在太師位置的玩者,只有在擲了德以後,才算“榮歸”,榮歸就是

光榮地退休還鄉,這在升官圖遊戲裡,算是最後取得了勝利。太師

的屁股後面跟著太傅和太保,這兩個官都可以靠擲德或者才上去,

但奇怪的是,當他們擲莊時,卻只是“不動”,注意,“莊”字在

升官圖里被寫成是簡體字的“莊”再加上一點,那時還沒有簡體字,

實際上是“贓”字的異形字,贓就是貪贓枉法,可能在升官圖遊戲

里,為使擲贓的人心理上好受一些,就用了這個不是贓的贓。我始

終弄不明白的是,為啥太師、太傅、太保在犯了貪贓枉法的罪行或

者錯誤時,受到的懲罰是官位沿地“不動”?等待下次擲個德或者

才,再升遷或者榮歸,是不是“刑不上大夫”的思想在作怪?

多玩幾圈升官圖以後,你會發現它有很值得玩味的地方。這樣說吧,

假如你在進士的官位,擲了一個德字,你便可擢升到翰林院衙門裡

的編修官位,然而這是一口陷阱,最後你會發現,你將在翰林院和

九卿衙門之間跳來跳去,找不到北,很難進入正途,而人家在進士

官位上擲了個莊,即犯了錯誤,被分配到外府衙門裡當個第三把手

--教授,卻可以很快由府而京縣,而知州,一路攀升,最後總督而

太保,太師焉。另一個規律是,若想高升,必先在外省的縣、州、

府衙門裡歷練一番,才得以進京當上六部大官。萬不可在翰林院、

九卿這樣的清水衙門裡蹭蹬,誤了自己的前程。

升官圖的這種官職擢遷路線和實際情況是比較符合的,清朝在翰林

院編修《四庫全書》的人,竟然有幾十年出不來的,可見少年得志

未必前途無量。明清中了進士的人,在京多要後選一兩年,得打通

關節,撈個外放某省的知縣來噹噹,才能不是發財,便是升官。

我常常想,發明或改進升官圖的人一定是熟知宦途升遷的規律,才

在升官圖的設計里安排了那么多的機心,灌進去那么多升官的哲學

趣味。而且他也應該是一位很風趣幽默的人,把一個個平日裡正經

得嚇人的官們的統治金字塔當成一個娛樂來調侃。

升官圖歷一千年成為雅俗共賞的遊戲,從壞的一方面講,把“官本

位”等級社會的概念從孩提時期便灌輸進中國人的心裡;從好的一

方面講,卻也把官們的神聖金裝抹上了一層膩人的油彩。官場不過

就是一連串眾多小賭大賭里結局之旅,老百姓做不了實際的官,卻

可以在遊戲裡得之,中國人的麻木和玩世盡在箇中。

1945年,劇作家陳白塵從升官圖取來靈感,創作了三幕喜劇《升官

圖》,劇中假託兩個強盜的夢鄉里的青雲直上,諷刺了國民政府治

下爾虞我詐,貪贓枉法的官場,戲劇的主要情節深受俄國作家果戈

理名作《死魂靈》的影響,曾經在重慶、上海等地演出時達到轟動

的效果,後來八十年代初的《假如我是真的》也受的這樣的影響。

記得最古典的升官圖玩了一兩年以後,新的代表民國時期官制的升

官圖又冒了出來,那上面的太師被總統所取代,總督則被督軍所取

代,最有意思的是,狀元成了留學,進士變成了大學(畢業)等等。

又後來,升官圖與時俱進,變成了解放後的不完全官制,說它“不

完全”,是因為太師被勞動模範所取代,而總督卻被省長所取代,

很顯然,勞動模範不過是個花瓶,絕對不能和省長比,而且很難變

成大一點的官,更不可能和太師對等,尤其是省委書記一類不是官

職的官並未列入,想來原因可能是推陳出新的升官圖設計者有所顧

忌,這樣的改造升官圖其實是很不成功的。

古老的升官圖在大陸絕滅四十多年以後,被台灣的有心人取其升官

途徑的主要框架,再結合麻將、象棋的一些技巧,利用人工智慧技

術,編製成遊戲軟體--“大富翁升官之旅”,從海外殺回到大陸社

會裡,又成了華夏子孫鍾愛的消遣之物。

我沒玩過大富翁升官之旅,想像中這個遊戲應是台灣官場的官制,並不符合大陸的現實,殷切希望好事者,設計出一個反映當前大陸人類一開始形成便分為統治和被統治兩個階級,而統治階級總是極少數,需要幫助他做統治事務的人,那便是“官”。隨著事務日繁,官也跟著增多,從前正史上有叫《百官志》的,其實何止“百官”,連“千官”也還不止。魯迅不是有過“金風蕭瑟走千官”的名句嗎?

二千多年來的官制,歷代變更甚大,要在短文中說清楚,是不可能的。我這篇小文是想把一張做遊戲的圖表和一部嚴肅的書籍結合起來談,目的是想把那極複雜的問題簡易化,或者說,用很簡單的方式把極複雜難以理清的東西搞得清楚一些。我只能說“清楚一些”,要想全面搞通還是不可能的。

話說清高宗統治到了四分之三時期,即乾隆四十五年,《四庫全書》已告修成,大概是利用四庫館的原館臣,又修了一部大型官書,叫做《歷代職官表》,是用“表”的形式,以乾隆時代所有的職官為綱,以三代下迄明代同樣性質的職官為目,列表比勘,共得七十二表。書成之後,雖繕入《四庫全書》,也曾由武英殿雕版單行,但刊行未廣,其原因恐怕是愛新覺羅·弘曆看到此書缺點很多,不甚滿意之故。所以清代“御修”或“欽定”的大型書籍中,此書最不為人所熟知;若沒有成書後一甲子有一位芝麻綠豆官替它做一些改編工作,使它得以流傳迄今,它早已湮沒無聞了。這個有心人叫做黃本驥,道光時在世,只是湖南黔陽縣的一個教諭,在那時是仕宦的末路,所謂苜蓿生涯,只有年邁體弱屢試不第的士人才肯屈就。但便是這種教官,包括教授、學正、教諭、訓導四種官吏,在元代和明初,卻並不如清代那樣是卑秩,它和唐代的“尉”一樣,是仕宦必經之途,元代虞集、揭<SPS=0053>斯等、明初劉基、宋<SPS=0682>等,無不做過教官,但到清代便地位一落千丈,甚至成為小說家描寫嘲弄的對象。我舉教官這個例,說明光用“志”和“表”是遠遠不能說明歷代官制之異同的。即使用文字來解釋,也無法把這種變遷說得清楚。因此我想到用一種“掌故學”的著述來解決這個問題。掌故學也是從史學派生出來的,可它略不同於史學,那便是散見於數量繁多的筆記之中,以當時人談當時的官制,因為作者本身也是官,密切攸關,所以毫無扦格難通,只是那些著作中的官制,只是在敘事時偶然涉筆,並不完善且無來龍去脈,不能算是有系統的著述,所以能將歷代官制融會貫通的,世難其人;有之,則便是“通儒”,在廣大學人之中是極為罕遇的人物。這便造成今天上自頗負盛名的學者教授以迄一般歷史戲劇影視的編劇者,往往對官制方面造成種種謬誤甚至於笑話,使人看了感到不舒服甚至於噴飯。

要叫現代的學生甚至是專業史學的學者去遍讀各種史籍和掌故是不可能的,但我發現一種較簡易而人們樂於接受而收效極大的辦法,便是提倡寓學問於遊戲,讓大家去玩《升官圖》。我自己一些少得可憐的官制知識,便是從玩《升官圖》而來的。

《升官圖》是由來已久的一種遊戲,據說漢代早已有之,稱為“採選”,後繼起於唐代的李<SPS=1715>,宋代劉敞有過《漢官儀新選》,稱為《選官圖》,著名學者劉繼莊嘗欲自製“升官圖”。這些實物都已不可見,但它的意圖和作用,便說明是一種寓學問於遊戲的玩意,說是能將“職官考課銓選之法皆瞭然,亦讀史之一助也,賢於博弈遠矣”,雖然它一樣是博採賭勝負,卻說是“賢於博弈”,可見得它是“為學”的成份多於遊戲。我無意也不能深入於它的考據,只能說說今天能見到的實物的《升官圖》。

那便是明、清兩代的《升官圖》。據說現代的《升官圖》創始於明末的倪元璐,說起此人而會創作此圖,真有些令人驚奇,他是崇禎朝五十一位宰輔中之一個,李自成攻陷北京殉節,南都易名之典是極崇高的“文正”。這樣道貌岸然的人物居然會搞這種玩意兒,可見此圖之不凡。其實明季的士風有的的確很通脫超俗,和南宋甚至清代大不相同。倪元璐還把“誥命”給了他的小妻,曾大大給頭巾氣的朝士攻擊過一通,但臨大節的時候卻慷慨捐軀,正和寫小說、唱山歌的馮夢龍、凌<SPS=0711>初一樣,並不因搞那些俗文學便能掩他們的忠烈大節。

倪元璐創作《升官圖》當然也只是傳說,不像馮、凌兩位在著作上署了名,很多人這樣說,我也深信不疑。不過清代的職官雖一沿明制,但也有部分的改動,《升官圖》自然也隨之有所變更,大致是按照乾隆四十五年的官修《歷代職官表》中清代職官為基礎,一直到清季光、宣之際官制改革為止。那種曇花一現的新官制則並不曾在圖中出現過。

我所見到和玩過的只是二十世紀二、三十年代的石印本,方方的一張厚紙印製,其大恰占一張八仙桌的主要部份,剛好在那時盛行的石印印石上印刷;若是鉛印,是沒有那么大的印架的。我孤陋寡聞,所見到的《升官圖》僅此一種,據說還有各種《升官圖》,有清末新官制的,有民國的,有武職的,但玩的人只取此一種。聽說周一良先生藏有各種《升官圖》,有木刻印製的,可惜沒有眼福一見。

二三十年代玩此圖時,還不懂得去研究一下它的版本,那時因為玩的人多,銷路廣,印製的書坊很不少,內容也略有不同,當然都在那時印刷中心的上海印製。隨著時代的進展,年輕人已不復玩此圖,到三十年代中,到處可買到的東西突然銷聲匿跡,再也見不到了。到了八十年代,和一位老朋友談天,慨嘆於所見到的一些文章和電影電視中對官制的無知,朋友說這些作者和編劇要是玩過《升官圖》便好了,我也同意此說,同時也感嘆目前已久無此圖,徒成為早年的回憶。

有一位朋友從香港來,談起此事,他說不妨替我留意,不久即寄來一份,說是“禮失而求諸野”,竟是從香港日本人所設的百貨店無意中買到的。我這才注意它的版本,“著作權頁”非常簡單,僅僅十二個字,是“遊戲升官圖上海三興書社印”,可見還是二、三十年代上海的產品遠銷到香港去的。紙質是極優良的進口道林紙,可惜摺疊了幾十年,摺痕已破裂為四塊小張。我當然也什襲珍藏,並且研究“三興”本和少時玩過的不同,解決了我多年不解的疑竇。原來圖中其他版本有幾千個“由”字,“三興”本都作“柔”字,使我恍然大悟,這個道理留在下面再談。

現在試以極簡略的文字說說它的內容和玩法。一張正方形的紙上密密麻麻寫上上萬字的清代內外文職衙門和官員的名稱,每一官員的上面寫著品級,下面寫著六行“升”和“降”移轉的趨向。這六行是用四顆骰子擲出來表現的,兩“四”為“德”,兩“六”為“才”,兩“五”為“功”,兩“三”為“良”,兩“二”為“柔”,“兩”么為“贓”。緋色的“四”是最好的,故稱為“德”,“才”和“功”也不壞,“良”和“柔”只平平。這裡我才知道從前的版本不知其義的“由”字原來是“柔”字的同音字,為圖簡便才用這個“由”字,“柔”者“優柔寡斷”之謂,做官而柔,自然不是一個褒詞,連平平也夠不上的。以上五個字都是升遷或滯遲,要降罰的則只有兩“么”的“贓”,做官做到貪贓當然要降罰了,不過只要四顆骰子中除兩顆“么”之外,還有一顆“四”,那便免於降罰,叫做“贓不行”,說明這位不講廉政建設的官員有了靠山,得貴人庇助,這是很有現實和諷刺意味的。還有官做得高了,如正一品的大學士和從一品的協辦大學士,則乾脆擲了兩“么”不需要一顆“四”,也明示“贓不行”,說明他們本身便是貴人,再無須人相助,便可公然貪贓枉法無從制裁了。至於為何六項之中,只有一項是降罰,則因為圖名“升官”,主要是升,若升降參半,則這種遊戲將永無結局,且不為玩此圖者主觀願望所喜,這也可見創造此圖者的匠心獨運。

四顆骰子中若有三顆相同的,叫做“聚”,例如有三顆“四”,便叫“聚四”,作兩個“德”算。若是四顆均同,叫“全色”,那可了不起,六項之中,立頒“封典”,恰好是公、侯、伯、子、男加上王爵,那是在玩的時候極罕見的,除非是歷史上的劉裕和李隆基,才有此好手氣,骰子會聽他們使喚的。

入局玩的人每人有兩根細長不同顏色的籌子,一根是官員的本職,另一根則是應明、清官制本職之外放差和考成需要而設的,考成是現代語,那時京官的考成叫做“京察”,外官叫做“大計”,定期舉行。在明代吏部權重,舉行這種“銓典”時真真掌握進退人才的大權,到清代便不怎樣了。“銓典”的結果,好的有“卓異”、“內記名”、“保舉”、“加銜”、“議敘”、“加級”和“記錄”等等,壞的則是“處分”,有“交部”、“革留”、“嚴議”以至於充軍到“軍台”。碰到擲著“銓典”,便把另一根籌子放在一專欄上,那時便要看你下一擲的手氣了。至於“差使”,原是臨時性的派遣,本職仍保留著,差使完畢,仍回原任,例如會試的總裁,鄉試的主考,各省的學政,包括同考、知貢舉和監臨;派往外藩屬國的使臣,明代冊封親藩的禮使,祭祀山<SPS=0803>河川的專使。其實連各省封疆大吏的巡撫和總督,都屬於差使,並非實職,這以後還要詳談。

玩此圖要取勝得采多,當然得靠手氣,即常常手下擲出緋色的“四”來,尤其重要的是開局時的一擲,叫做“出身”,出身的好壞決定全局。最好是擲個雙“四”,便是生員即俗稱秀才或諸生,這是正途,若是連擲幾下雙“四”,由舉人而進士入翰林,這便一帆風順,可以入閣,可以“拜相”,死後易名之典可以謚“文”。清代左宗棠只是一個舉人,他自恃功業蓋世,以不得入閣不得謚“文”為憾,竟異想天開,在統兵西北的緊要時刻上奏清廷,要求解除軍務回京參加會試,這無異是敲一下朝廷的“竹槓”。朝廷無可奈何,只得破例欽賜他一個進士,並給他翰林院檢討的從七品官,這樣他是正途出身的太史公了,以後便入閣為東閣大學士,死後並得“文襄”的美謚;不過人們在背後還是稱他為“破天荒相公”。

正途出身的即使庸庸碌碌,二十多年也便可官至極品身躋宰輔;若是出手擲個兩“二”、兩“三”,那便終身蹭蹬,沉浮下僚,只好在官場最低層打滾,品級連“從八”、“從九”都挨不上。這些人的可憐相,李伯元的《官場現形記》把他們描繪得淋漓盡致,實在可憐亦復可笑。玩《升官圖》的人若出手不佳,便興趣索然,坐看同局意氣飛揚、得采頻頻,而徒呼奈何。

《升官圖》的內容和玩法大略如上述,要想詳細說明,在短文中是不可能的事;其對了解明、清兩代官制則的確起了輔導的作用,不過它究竟是一幅圖,和《歷代職官表》只是一些表一樣,沒有文字說明到底難以詳解官制的變遷和沿革。不論紀昀、黃本驥和《升官圖》的作者,都有這個缺點。欲補這個缺憾,自得有一位通人來做這個工作,他便是瞿兌之。

瞿兌之是本世紀初葉清廷軍機大臣瞿鴻機的幼子,學貫中西,尤精史學,是堪與陳寅恪並稱的當代大師,他生長宰輔門第,交遊多仕宦中人,自己也早登<SPS=1450>仕,對官場情況非常熟悉,所以六十年代中中華書局上海編輯所(上海古籍出版社前身)出版黃本驥的《歷代職官表》時,請他來擔任整理工作,可稱深得其人。

黃編本較原書刪繁就簡,數量大致只存三分之一,但好是好在黃編本糾正原書很多的錯誤。不過黃本驥本人也是封建時代的一個官,而且還是一個熱中向上爬的小官,不免對官制有主觀的看法。翟兌之整理此書時,封建王朝滅亡已半個世紀,他的觀點當然不會和紀昀、黃本驥相同。不過他只能就黃編本加以整理,黃編本所沒有的內容,他也不能擅行添增,例如清代統治核心機構的軍機處,和原書黃編本硬是同樣沒有這一重要機構,整理本也只好從之闕如。為補救起見,瞿兌之加撰了《歷代官制概述》和《歷代職官簡釋》兩篇文字,來補漏修闕。尤其是《概述》一文,洋洋灑灑,是瞿兌之關於史學的一篇大文章,應該是值得研究歷代官制的學人仔細研讀的。

《歷代職官表》為什麼不列軍機處這樣最重要的政府心臟機構,其理由實在難以索解,原來在雍正朝之前,從明初迄清初三百多年來,政務出諸內閣,雖然自洪武朝李善長、胡惟庸之後,便再不設丞相一職,但入閣的大學士們仍不失為集體的丞相,尤其是年資俱深的首輔,更操有丞相的實權,臣下的奏章通過通政使先送內閣“票擬”,然後才呈“御覽”,對皇帝來說還不能“大權獨攬”,尤恐“大權旁落”。愛新覺羅·胤<SPS=1293>是個英銳嗜權的皇帝,他借用兵西北軍務緊急為由,設立軍機處,以應付瞬息萬變的軍事。他用的軍機處人員,實際上便是他的私人機要秘書,受皇帝個人的直接指揮。因而內閣只成了一個空有其名的衙門,通政司使也成為一個閒官,更沒有明世宗時代嚴嵩當國時趙文華的威風了。

中樞之權逐漸移到軍機處,不久軍機處包攬國內所有一切政務,但名稱仍是“軍機”,內閣大學士當然也可充任軍機大臣。不過若不充任也不“管部”,則這個大學士便是閒官。甲午敗戰後的李鴻章,一直到戊戌政變之前便充當禿頭的文華殿大學士,蟄居賢良寺達四五年之久,門前冷下車馬稀,更沒有人會去“燒冷灶”。軍機處的人員也和英法聯軍入侵後的所設總理各國事務衙門一樣,是差使而不是實官,入軍機的實官也不必一定是一二品大員,也不必像明代需要“廷推”,只要皇帝指定便可,什麼“軍機大臣”、“軍機大臣上行走”、“軍機大臣上學習行走”等旨令,便分出他們的高下檔次,鹹豐皇帝在熱河的遺詔派出一共八名的軍機大臣,竟有五品京官充當的,那便是“學習行走”的軍機大臣了。這種排名最末的軍機大臣,有一個諢號,叫做“捲簾軍機”,原來一行軍機大臣晉見時,殿上的門帘是放下的,資深的大臣昂然前行,並沒有太監給他們打簾,便由資最淺的快走幾步把簾捲起,然後退居行尾,入殿再把帘子放下,這種軍機大臣,自然只好“伴食”而已。至於這樣全國政令所從出的軍機處辦公室,若是在帝、後園居時,其簡陋不可想像,竟是一所板屋,供應也不具備,肚子餓了,到園籬空隙向設攤的小販買幾個燒餅充充飢。這是封建時代的笑譚,我並未過甚其詞。

《升官圖》卻把軍機處列在“內廷”一欄,拿這個全國最重要的機構和最與政制無關的“經筵講官”、“尚書房”、“上書房”、“起居注”並列,倒是深合雍正設立此處用意的。至於總理衙門,因為是外務部的前身,專和洋鬼子打交道的,一般道學先生如清末的倭仁、徐桐之流,不屑一顧,所以《升官圖》中,便連影子也不見了。

從前在學校念英國憲政史時,對於英國的官制也很覺難懂,這個西方的老大王國正和我們東方的老大帝國一般,都是沒有成文法的國家。例如英國的首相或總理大臣,這是現代的通稱,英憲上的正式名稱則是“帳房”,即是英王室的管家帳房先生,現代的英國青年恐怕會是聞所未聞的了。中國也是如此,我來說幾個最容易使人誤會搞錯的事。

實職和差使兩者本來可分得很清楚,即實職是經過吏部銓敘的經常性官職,而差使則是臨時性的差遣,其本職仍舊存在,差使完成仍回原職,最明確的便是科舉考試的考官和各省的學政,各省的正副主考即使最遠的貴州、雲南,往返也不過一年,學政則三年一任,任滿官復原職。還有明代和清初的巡按,也是差使,出膺巡按的都是新登科第的翰林院編、檢,只是七品的品級,但一到了外省,便和封疆大吏並起並坐分庭抗禮,這便出現了像京戲《玉堂春》中王三公子這種人物。清沿明制,入關之初,還設定這個差使,後來覺得弊端很大,便將巡按一差廢止不置,這不失為清代的一種好的改革。

最令人糾葛不清的則是封疆大吏的巡撫和總督,原來明代的一省最高官吏是布政使和按察使,都是實官,到了中葉兵興,才臨時派遣京中大員出去典兵,其實職大都是侍郎和尚書的一二品官員,事畢即回京復職。凡是奉差的官都沒有官印而只頒給關防,前者是正方形而後者為長方形。並且巡撫和總督兩者都是動詞,放在官銜的前頭,例如“巡撫浙江等處……”、“總督雲南貴州等處……”,可見它不是名詞而是動詞。但明代的下半期,干戈不息,差使永不能銷差,而有成為實官之勢。終明之世,一省或二省的封疆大吏,便由巡撫、總督取布、按兩司而代之。清沿明制,為了鎮壓漢人的反抗,更需要重臣到各地鎮壓,督撫便正式成為實官了。

官的性質變了,但制度上仍一仍舊貫,文人們的筆下自然依然可跟著舊制。有過一位文人筆下稱一個總督為“尚書”,有人考據這個總督的一生仕歷,認定他在外任過總督,在內只任過左都御,從未任過尚書,因此認定稱為尚書是錯誤。殊不知總督並不是實官而是差使,其實官則確是尚書,稱他為尚書一點也不算錯。舉一個例,清末同光體詩人鄭海藏贈張之洞《廣雅留飯談詩》七律首句云:“平生作詩多苦語,一見尚書便自許。”這是在張之洞任兩湖或兩廣總督時作的,張之洞的仕歷非常歷歷可考,他從內閣學士簡放山西巡撫直到宣統初元才內召為大學士軍機大臣,一直不曾做過京官的尚書,所以稱他為總督的本職為尚書是並不錯誤的。

另一個是官職的正和副的問題。明、清兩代官制的正職和副職,和現代政制甚至和西方國家大不相同,因之倘使用現代的眼光去看過去,一定會扦格難通。現代的副職是正職的助手、副手或甚至是屬吏,但在明、清兩代則恰恰相反,雖然副職往往官秩較低,禮儀少殺,但職權是平等的,並不分上下。例如六部的尚書和侍郎,猶之北洋政府和國民黨政府的總(部)長和次長,但次長是總(部)長的屬吏,侍郎卻和尚書同是一部的“堂官”(領導),在清朝因為有滿、漢之分,一部有兩尚書、四侍郎,但也不一定是滿尚書當家作主,有時倒一切聽憑一位漢侍郎說了算。清季的翁同<SPS=2323>長時期在戶部,從侍郎到尚書入軍機,一直是他主持“計政”,所以有一副聯語說“宰相合肥天下瘦,司農常熟百姓荒”,上聯是諷刺李鴻章,下聯則雖冤枉了他,對聯卻是做得非常好的。

凡是有正副兩職的實官和差使,莫不如此,鄉試的正副主考,會試的正副總裁,冊封和祭告的正副專使都是平等的地位,這在那時大家都諳熟制度,不會出差錯。但到了光緒初年要派遣使節了,第一個出使英國的是湖南人郭嵩燾,清廷囿於舊制,還派一個廣東人劉錫鴻充當副使,可英國外交部只承認一個使臣,拿劉錫鴻作使館的館員看待,而劉又習於國內制度,以使臣自居,於是鬧得不可開交。結果是鬧了年把,清廷派駐外國使節便不再設副使,並把劉鴻錫調駐他國了事。

以上兩事,《升官圖》是無法表顯出來的,但它也有一個長處,便是把明清的職官不論大小尊卑,都列之於表,毫無遺漏。例如有一官職,通國只有一員,官名也很特別,叫做“治中”,一般人恐怕對此職不大會知道,它是順天府府尹的一個屬官,正五品,是專門管理會試和順天鄉試的膳食和刷卷等事的,因為天下眾多官員中只有此一員,而他的職務又只三年才履行一次,無怪人們對之生疏得很。

明、清職官的級別分九品,每品又分正、從兩級,自正一品的大學士到從九品的末秩一共有十八級,除十八級之外,還有連從九品都夠不上的,叫做“未入流”,那真是仕宦之末途。這種“未入流”的小官,名稱倒非常好聽,外省各衙門多有未入流的“大使”,與現代出使外國的國家元首代表同名,在那時則是可憐蟲。不過也有特殊的大使,如廣東河泊所大使,卻是天下第一肥缺,要花不知多少銀兩的苞苴運動才能謀到這個芝麻綠豆官,又如順天府所屬的崇文門副使,亦是屬於“未入流”的卑職,也是肥缺,《升官圖》上對他們都註明“贓不行”,便是這些稅吏可以明目張胆儘管去貪贓枉法,並不追究和處罰,竟與正一品的大學士並無兩致。

《升官圖》畢竟是一種遊戲,未可助人學成“專業”;但至少可以“寓學于樂”,這便是它的一點兒小小的意義了。

官制的升官圖的遊戲軟體出來