基本資料

【規格】該幅 24.7x111公分;隔水一 17.8公分;引首 24x71.6公分;隔水二 24.6x11.6公分;隔水三 24.8x10.9公分;拖尾 24.7x22.8公分

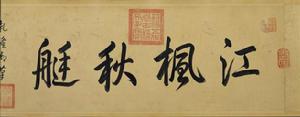

元盛懋江楓秋艇卷(局部)1 元盛懋江楓秋艇卷(局部)1 |  元盛懋江楓秋艇卷(局部)2 元盛懋江楓秋艇卷(局部)2 |

作品簡介

主題與關鍵字:

高士(士人、隱士)、寒林.枯樹、藤蘿、江河、湖海、侍從(侍女、童僕)、蘆葦、秋景、篷舟

石渠寶笈初編(漱芳齋),下冊,頁1196

故宮書畫錄(卷四),第二冊,頁149

故宮書畫圖錄,第十八冊,頁9-12盛懋精擅山水,也畫人物、花鳥。此幅山石用長披麻皴法,互動描畫,形成網狀的皴紋,這是他慣用的手法。盛懋在這幅作品中採用這種小青綠的著色方法,歷千年而沿襲至今,依然為大眾所樂見,成為中國山水畫區別於西方水彩和油畫的風景畫的一大用色特徵。

藝術賞析

此圖為紙本,縱24.7厘米,橫111厘米,青綠著色。兩葉漁艇並行於江中,船頭的兩翁隔舟相對,閒坐笑語,似乎暫時忘了生計的憂患。一舟有小童於船尾搖槳。有笠帽、蓑衣、釣竿掛於艙篷上,江中再無其他舟船,他們也該是漁罷歸家了。右邊是近岸,岸上亂石重疊,雜樹叢生,前兩株是枯樹,一株向左橫臥,枯枝作蟹爪狀,伸向江中,枝上垂掛藤蔓,藤葉雙勾,著硃砂色,一株則挺立,枯枝作鹿角狀。後面兩株是點葉樹,一株作介字點,墨色濃郁,一株作闊筆豎點,墨色清淡。位於最後的,是一株點題的楓樹,樹葉作雙勾,染淡硃砂色,與前面的藤葉及江面上南飛的候鳥相呼應,點出了秋的季節。左邊船後是茫茫江水,遠處現對岸的土坡,而後漸見山巒,有一峰高聳如立,天際遠山隱約。

與此前的青綠山水往往因用色而筆墨較少相比較,此圖的筆墨與青綠色的結合已經非常成熟。墨和色,在一幅畫中雖然相融相合,但始終互相制約。色多則掩墨,尤其是大青綠,往往只剩下輪廓線。而小青綠山水,也往往為讓色而皴筆減少,色也大致平塗。五代以來水墨畫的技術已經非常完美,而且為世人所認同,如色太重掩蓋墨骨,畫家心有不甘。於是不斷地在改進墨與色的融洽,創造出一整套完美的小青綠山水畫的技法。

盛懋此圖就是:先以水墨勾、皴、擦、點、染,幾乎完成一幅水墨山水,只是染的墨色稍淡,為以後的上色留有餘地。勾筆勁挺,尤其是人物的勾線,顯示盛懋此時已經上追趙孟頫,功力大進。以披麻皴畫石,皴線時相交合,似有王蒙解索皴的影響,墨色濃淡變化多端。苔點濃密,醒出層次、結構。然後開始在墨骨上著色,中國畫“六法”之所謂“隨類敷彩”:船、人物衣著、樹身、樹葉,各依其色敷彩。雙勾樹葉著硃砂色,而點葉則罩染墨青,甚至點也以墨青點復罩。山石自是畫的重點,先以赭石色普罩,再在石的凸面以極薄的石綠罩染,以免太厚而遮蓋下面之墨骨。然後再區分石面而分別以石綠或石青薄罩。分數次有所側重地加染,使留下的石綠、石青色濃淡變化,色感豐富。

作者簡介

盛懋(活動於十四世紀前半)生卒年不詳,元代畫家。字子昭。嘉興(今屬浙江)人。與吳鎮為鄉鄰。民間畫工,繼父業。初學陳琳,略有變化,受趙孟頫影響,山水、人物、花鳥俱精。布置邃密,林木豐茂,筆墨勁利精到,稍見刻露,有“精絕有餘,特過於巧”之評。惠宗至正末享有盛名。傳世作品有《秋林高士圖》、《秋江待渡圖》等。