中國科學院福建物質結構研究所

中國科學院福建物質結構研究所研究所簡介

中國科學院福建物質結構研究所

中國科學院福建物質結構研究所福建物構所現有職工304人,其中:中國科學院院士2人(吳新濤院士、洪茂椿院士);研究員29人;副研究員、高級工程師34人。是國家碩士、博士學位授予單位,並設有博士後流動站。現有在學博士生110人、碩士生166人、博士後6人、博士生導師25人。

2004年,根據中科院提出的“以人為本,創新跨越,競爭合作,持續發展”新科技發展觀的要求,對科研系統結構進行了調整,在原有三個研究室的基礎上,設立了“三個研究平台”(結構化學國家重點實驗室、光電材料工程技術研究中心、納米材料重點實驗室)其中包括“七個研究室”即:結構化學基礎研究室、納米材料研究室、理論計算化學研究室、晶體材料研究室、材料物理與化學研究室、雷射工程研究室、套用化學研究室。

福建物構所是以基礎研究為主的研究機構。主要從事新型化合物的晶體和分子結構及其與巨觀性能(即化學性能、物理性能和生物活性)之間的相互關係,並重視研究其可能的潛在套用。以無機化學、金屬有機化學和物理化學前沿領域的金屬簇化學及新技術晶體材料為主攻方向,進行系統的基礎研究和套用研究。同時適當開展生物大分子(包括金屬酶)的晶體結構和分子結構研究。充分發揮結構化學、新技術晶體材料等學科領域的優勢,瞄準二十一世紀科學發展優先領域中重大基礎性問題,重點開展結構敏感功能、納米材料、光電子功能材料的研究,使結構化學和材料科學連成一個有機的整體。形成從基礎研究、套用基礎研究、套用研究到成果轉化的良性循環體系。在科研方法上,重視實驗與理論、化學與物理和其它非化學學科、結構與性能、靜態與動態、基礎與套用的“五重雙結合”,形成綜合優勢。建所以來,共有219項科技成果獲得各類科技獎勵,其中問鼎國家科技三大獎及中科院科技進步特等獎11項、中國發明專利金獎2項。“八五”以來(至2004年止),共發表科技論文2699篇,論文被SCI收入和引用數一直居全國1500多個研究機構的前列。

2001年7月,福建物構所獲準進入中科院第二期創新工程試點,從此這箇中國科學院在閩的唯一研究所,如涅盤後的鳳凰一飛沖天,各方面的工作取得驕人的成績。2001年至2004年,福建物構所共有10項科技成果獲得國家和省、部級三等獎以上獎勵。其中,洪茂椿、吳新濤院士承擔的“新型無機聚合物的設計合成、結構規律與性能研究”既2001年獲中科院自然科學獎一等獎之後,2002年又榮獲國家自然科學獎二等獎;2003年,由盧紹芳等完成的“鉬(鎢)硫核或純核簇的集合、結構和性能研究”獲得福建省自然科學獎一等獎。近幾年來,福建物構所前沿基礎研究學術成果的國際影響力顯著增強,尤其是洪茂椿院士、吳新濤院士和曹榮研究員分別以無機化學前沿研究的評述性專章被收入國際學科性重要出版物、多篇論文進入ESI頂級引用率以及有關論文連續入選ISI“十大化學熱門文獻”等,在國際上產生積極影響並受到國際權威機構的讚賞。

進入創新工程以來,福建物構所把“人才強所”的戰略作為“重中之重”的任務來抓,努力從各個方面為年輕同志創造成才條件,重視和發揮青年科技人員的主動性、創造性和積極性,積極為他們創造一種良好的環境,讓更多青年同志有機會進入學科前沿領域,通過組織重大科技活動和加強國際合作與交流,培養和造就了一批優秀學術帶頭人。繼洪茂椿院士之後,曹榮、盧燦忠和郭國聰三位研究員獲得國家傑出青年基金資助。盧燦忠、黃藝東二位研究員入選首批國家級新世紀百千萬人才工程。郭國聰、毛江高、楊國昱三位研究員入選福建省第六批百千萬人才工程,使一批優秀年輕的學術帶頭人脫穎而出。

中國科學院福建物質結構研究所

中國科學院福建物質結構研究所福建物構所堅持科學的發展觀和可持續發展戰略,在設備購置、基礎建設等方面保持較大投入力度。2001年以來,儀器裝備總投資5400萬元,目前有各類科研儀器3700多台,總價值達6600多萬元,其中價值200萬元以上的儀器設備有8台,為所里的科研和可持續發展提供了強有力的保障。在園區基礎建設方面,建築面積7960平方米的物理樓改造裝修工程,已於2003年交付使用,裝修改造後的物理大樓,設施完善、功能齊全、面貌一新。新落成的研究生公寓(7182多平方米),從建築造型,到室內裝飾都讓人耳目一新,為廣大學生創造了一種優美、舒適的學習和生活環境。新建化學綜合實驗樓(建築面積12000平方米)在時間緊、要求高的情況下,已進行基礎施工,2006年底化學綜合實驗樓的建成,將使福建物構所具備了在結構化學與新材料學科基礎設施方面達到國際先進水平的研究所。

福建物構所出版的刊物有中英文版《結構化學》(收入SCI),影響因子為0.548,是國家一級學術刊物。圖書館藏書45000餘冊,期刊400餘種13萬餘冊。

院士

盧嘉錫

盧嘉錫

盧嘉錫1955年選聘為中國科學院院士(學部委員)。

梁敬魁

梁敬魁

梁敬魁發表論文、綜述300餘篇,著有《相圖與相結構》(上、下冊)和《高壓氧化物超導體系相關係和晶體結構》。提出從第一條衍射線面間距值測定高Tc氧化物超導相結構和原子粗略位置的簡便方法,發現分別屬於兩種結構類型的鉈系超導相。在Cu-Au二元系中觀察到一系列新的超結構相。開展了相圖在單晶生長中套用的研究,在多元硼酸鹽體系中確定了具有倍頻效應的物質,並成功地解決了優質紫外倍頻BBO晶體生長的原理和實踐。主持完成屬首創的核試驗瞬時過程測溫裝置的研製。

1993年當選為中國科學院院士。

張乾二

張乾二

張乾二1991年當選為中國科學院院士(學部委員)。

吳新濤

吳新濤

吳新濤1999年當選為中國科學院院士。

洪茂椿

洪茂椿

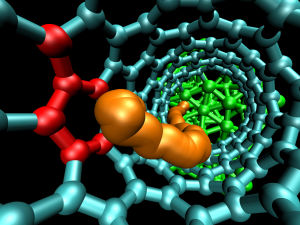

洪茂椿長期從事無機化學研究,用化學自組裝法設計合成金屬-有機納米籠、管及線;宏量製備了多種新型原子團簇;系統地合成了金屬石墨狀聚合物、具有納米孔洞的金屬-有機聚合物和新型稀土與過渡金屬混合聚合物,並研究它們的結構與其性能關係。在“納米功能分子”和 “新型無機-有機聚合物”的無機前沿領域做出貢獻。他在新型無機聚合物的設計合成、結構規律與性能研究方面的工作曾獲多項獎勵。

2003年當選為中國科學院院士。

歷任所長

盧嘉錫 任期1960.2-1984.3(此後任名譽所長)

梁敬魁 任期1984.7-1987.6

張乾二 任期1987.6-1992.5

黃錦順 任期1992.5-2000.6

化學生物學研究室

實驗室簡介

中國科學院福建物質結構研究所

中國科學院福建物質結構研究所科學發展的源動力之一來自於多學科的融合。化學生物學正是化學與生物學交叉的一個新興的前沿學科,化學生物學融合化學和生物學相關學科的技術和方法,通過研究外源性化學物質及其對生命體系的影響而達到了解和調控生命體系的目的。蛋白質科學和小分子化學及其相互作用是化學生物學的重要具體內涵。化學生物學在國際上已得到認可並正在迅速發展,如Nature出版集團已在2005年首刊了該領域的專門期刊:NatureChemicalBiology。利用這些新學科的原理和方法,比如以系統的觀點來研究生物體的外源介入及其效應,或在分子水平研究外源藥物與靶物蛋白質的相互作用,將不僅會推動生命科學研究的發展,也可能會為重大疾病的治療、創新藥物的設計提供新的思路或策略。

化學生物學研究室的目標是:瞄準二十一世紀生命科學研究的前沿性重大問題,聯繫與我國、我省經濟建設、人類健康和社會可持續發展相關的重要需求,集中開展化學生物學、結構基因組、蛋白質組學、環境與能源以及重要生物過程的結構與性能模擬等的原創性研究;大力吸引國內外優秀人才,凝聚研究和技術隊伍,產出一批國際先進水平的成果;並在重要的前沿領域開拓新的研究方向。

室主任簡介

黃明東博士,現為科學院福建物質結構研究所研究員,博士生導師,化學生物學研究室主任。1982年和1985年分別獲得福州大學和廈門大學學士和碩士學位,之後任福建物質結構研究所助理研究員。1993年獲得美國俄勒岡州立大學理學博士學位。隨後在美國Scripps研究所和哈佛大學醫學院工作。2002年應聘中國科學院百人計畫到福建物構所工作,先後承擔了包括科學院“百人計畫”、國家基金委重點項目、國家傑出青年基金、及福建省重點基金等項目研究工作。作為項目負責人,在尿激酶受體介導的蛋白質-蛋白質相互作用、以及蛋白質與細胞膜相互作用的結構機理方面做了大量工作,研究工作發表在包括Science(通訊作者)、NatureStructureBiology、J.CellBiol.、J.Biol.Chem.等國際國內雜誌上。他的科研成果在多個國際會議上被邀為大會報告。現在的主要研究方向為(1)蛋白質複合物的結構研究;(2)理性藥物設計和藥物研發。

研究方向

融合化學和生物學相關學科的技術和方法,通過研究外源性化學物質及其對生命體系的影響而達到了解和調控生命體系的目的。主要的研究方向包括:

1)生物體系中的一些重要化學過程

2)生物固氮酶、氫化酶、光合作用系統II的活性中心的化學模擬

3)重要蛋白質的結構生物學研究

4)生物膜信號分子及其抗腫瘤藥物研究

黃明東課題組

結構生物學課題組

研究方向(ResearchDirections):

1)結構生物學研究(StructuralBiology-fromgenesynthesistoproteinstructure):以X射線結晶學為主要手段,研究解決生物學中提出的重要結構問題,特別是細胞表面受體的結構、及其介導的蛋白-蛋白相互作用。總結大分子結構和功能的相關性,為包括多肽和蛋白質在內的大分子的研究、設計和功能改進提供結構基礎,並最終達到理性設計創新藥物的目的。具體的研究工作將涵括基因克隆、蛋白質表達、純化與結晶,晶體結構解析、結構分析。

2)化學生物學研究(ChemicalBiology):蛋白與藥物的相互作用;藥物設計、合成、以及在細胞和動物水平上的表征。Protein-proteininteraction;protein-druginteraction;designandsynthesisofnewdrugentitiesandtheirevaluationinanimalmodels.

研究成果:

在多種國際雜誌上(包括Science、JMB、CMLS、J.Struct.Biol等)發表了四十幾篇原創科研文章。其中一項成果是成功測定了尿激酶-尿激酶受體複合物高解析度(1.9埃)的晶體結構。這項結果對研究尿激酶與受體的相互作用及設計尿激酶受體抑制劑有重大的指導作用,這項結果被SCIENCE雜誌接受發表。BioWorldToday雜誌對該項工作進行了專評、並指出該項工作提供了“抑制腫瘤轉移的第二代靶物”。

研究經費(ResearchFunding):

感謝國家基金委傑出青年基金、國家基金委重點項目、中科院“百人計畫”、科技部863和973項目、國家人事部和福建省科技廳自然科學基金重點項目等的資助。

部分論文目錄(SelectedPeer-reviewedpublications):

ZhuL,Yang,F,Chen,L,MeehanEJ,Huang,M(2008)Anewdrugbindingsubsiteonhumanserumalbuminanddrug-druginteractionstudiedbyX-Raycrystallography,JStructBiol.,inpress(IF=3.5)

HouX,ChenM,ChenL,MeehanEJ,XieJ,HuangM.(2007)X-raySequenceandCrystalStructureofLuffaculin1,aNovelType1Ribosome-inactivatingProtein,BMCJ.Struct.Biol.Apr30;7:29(IF=1.9)

ZhaoG,YuanC,WindT,HuangZ,AndreasenPA,HuangM.(2007)Structuralbasisofspecificityofapeptidylurokinaseinhibitor,upain-1.JStructBiol.49(1):71-7.(IF=3.5)

YuanCandHuangM.(2007)DoesuPARexistinalatentform?Cell.Mol.LifeSci.(IF=5),64(9),1033.

LiY,ParryG,ChenL,CallahanJA,ShawDE,MeehanEJ,MazarAP,HuangM.(2007)Ananti-urokinaseplasminogenactivatorreceptor(uPAR)antibody:crystalstructureandbindingepitope,J.Mol.Biol.(IF=5)365(4):1117-29

YangF,BianC,ZhuL,ZhaoG,HuangZ,HuangM.(2007)EffectofHumanSerumAlbuminonDrugMetabolism:StructuralEvidenceofEsteraseActivityofHumanSerumAlbumin,J.StructuralBiology(IF=3.5),157(2):348-355

ChenJ,ChenN,HuangJ,WangJ,HuangM.(2006)Derivatizablephthalocyaninewithsinglecarboxylgroup:synthesisandpurification,Inorg.Chem.Commun.(IF=1.7),9:313-315.

HuaiQ,MazarAP,KuoA,ParryGC,ShawDE,CallahanJ,LiL,YuanC,BianC,ChenC,FurieB,FurieBC,CinesDB,HuangM.(2006)StructureofHumanUrokinasePlasminogenActivatorinComplexwithitsReceptor,Science(IF=23),311(5761):656-9.

RaoY,BianC,YuanC,LiY,ChenL,YeX,HuangZ,HuangM.(2006)AnOpenConformationofSwitchIofSar1GTPaserevealedbycrystalstructureatLowLowMg2+.BiochemBiophysResComm,348(3):908-915(IF=3)

LiY,ParryG,ChenL,CallahanJA,MazarAPandHuangM.(2005).Optimizationofcrystalsofaninhibitoryantibodyofurokinaseplasminogenactivatorreceptor(uPAR)withhydrogenperoxideandlowproteinconcentration,ProtPepLett(IF=0.8),12(7):655-658.

BianC,YuanC,LinL,LinJ,ShiX,YeX,HuangZ,HuangM.(2005).PurificationandpreliminarycrystallographicanalysisofaPenicilliumexpansumlipase,BBA-ProteinandProteomics(IF=2),1752:99-102.

理論與計算化學研究室

實驗室簡介

理論與計算化學研究室目前有三個課題組,目前主要研究方向為:從分子/原子尺度,納米介觀到巨觀尺度各個層次上的理論化學計算學與物理研究,為我所結構化學和新功能材料的研究提供理論創新源泉。目前承擔國家自然科學基金重大計畫(面上),國家自然科學基金,“973"國際合作重點,福建省自然科學基金和結構化學國家重點實驗室基金等研究項目。

中國科學院福建物質結構研究所

中國科學院福建物質結構研究所吳克琛課題組

課題組長簡介

吳克琛,男,1965年8月出生,研究員、博士生導師、理論與計算化學研究室主任、所學術委員會委員、學位委員會委員兼秘書、 《結構化學》雜誌編委,兼任研究生處處長。1988年畢業於北京大學物理系,1993年畢業於中科院福建物質結構研究所,物理化學專業理學博士。曾任德國Max-Planck研究所博士後、荷蘭Groningen大學材料科學中心訪問教授、英國Oxford大學理論與物理化學實驗室訪問教授、日本高等科學技術研究院JSPS特邀訪問教授。1998年作為海外引進人才回所工作。先後在Nature,J.Phys.Chem.A&B,Chem.Phys.Lett,AppliedPhys.A,Inorg.Chem.,NewJ.Chem.等國內外學術刊物上發表研究論文100多篇。曾主持國家科技部重大科技計畫國際合作項目、國家自然科學基金重大研究計畫及面上項目等多項科研課題。獲得過福建省自然科學三等獎(主持人)和福建省青年科技獎。實驗室擁有先進的並行計算機及良好的化學合成製備設施。目前開展的主要工作為:(1)金屬團簇光電子材料的基礎與套用研究。(2)納米及納米超分子光學材料的研究。(3)含時密度泛函理論方法在過渡金屬化學和材料學的套用研究。

研究方向

中國科學院福建物質結構研究所

中國科學院福建物質結構研究所多金屬原子簇化合物(polynuclearmetalclustercompound)表現出獨特的簇芯-配體協同的結構特徵和金屬間d-d作用和金屬-配體間d-p/d-sp作用的電子結構特徵。這使得多金屬原子簇化合物成為研究新的光學、電學、催化和生物現象的新興領域。揭示這些新現象、新性質的結構因素和微觀起源,並且在微觀水平上調控功能以發展新型功能材料是本方向的研究目標。

有機金屬簇(配)合物的製備合成

針對目標性質,採用水熱合成和絕熱絕氧反應技術,合成製備新的有機金屬簇(配)合物。目前的目標是製備新穎的無心對稱的晶體化合物,通過X-射線衍射技術和譜學技術(紅外、紫外可見、核磁等)表徵結構特徵;通過磁性質、電學性質、粉末倍頻技術和超級Rayleigh散射技術研究新穎物質存在的性質與功能;結合理論計算技術加以分析、判斷、修飾和改進新物質的功能性質。在有機金屬簇(配)合物中發現和製造新穎的具有一定功能的物質並竭力使之獲得套用是本方向的研究目標。

納米團簇及納米超分子的計算化學

介觀尺度的團簇和超分子具有微觀尺度分子(<10Å)所未見的獨特的性質並有可能在納米尺度上製備和套用。研究體系從分子尺度演化到介觀納米尺度(10-100Å)所引起的結構穩定性、電子結構變化及特殊性、物理性質的演變特點、規律及其內在原因,提出納米材料和超分子材料的製備方向,並且在這一新興領域中發揮理論計算科學的優勢與作用是本研究方向的主要目標。

過渡金屬離子與DNA/蛋白質的相互作用

微量的過渡金屬陽離子存在於生物體內並發揮著超乎人們意識的作用。在治療疾病過程中有意識地引入某些過渡金屬陽離子已在臨床上證明是有效的和救命的。目前為止,過渡金屬陽離子與生物分子靶標的作用機制有待開發。過渡金屬離子與DNA的核酸鹼基、磷酸基團、蛋白質中不同的胺基酸的作用機理微觀到理論計算分析可以發揮彌補實驗缺憾的作用。對常見的過渡金屬陽離子與DNA鹼基、五碳糖及磷酸基團的成鍵、非鍵機理的第一性原理計算研究是目前本研究方向的目標。

雷射工程技術研究室

實驗室簡介

中國科學院福建物質結構研究所

中國科學院福建物質結構研究所研究室有博士生導師2人,碩士生導師4人,高級職稱9名,在讀博士後1人,研究生12名。

目前確立的三大課題研究方向:

1.林文雄組:新型固體雷射技術及工程系統的研究

3.凃朝陽組:新型雷射晶體和無機非線性光學晶體材料的研究

林文雄課題組

組長介紹

林文雄

林文雄長期致力於全固態雷射、非線性光學技術套用基礎研究、系統集成技術及工程化套用研究。主持了國家級創新基金重點項目和科研基礎項目、國家863計畫重點課題、國家自然科學基金、福建省科技計畫重大項目、福建省科技重大專項課題等15項科研項目。多項研究成果在國際上處於領先/先進水平,並在在國內多家科研院所、高新技術企業中獲得了推廣、套用,對增強我國在雷射高技術領域的實力和企業市場競爭力具有重要的意義。

晶體材料研究室

實驗室簡介

中國科學院福建物質結構研究所

中國科學院福建物質結構研究所晶體材料研究室現有5個研究課題組,承擔著十多項中國科學院重要研究方向、國家自然科學基金和省部級重大、重點和面上基金項目。

研究方向:

王國富研究組:雷射與非線性光學晶體及其套用

張戈研究組:光機電一體化研究

葉寧研究組:非線性光學晶體研究

龍西法研究組:鐵電和壓電晶體材料研究

曾文榮研究組:新技術晶體的開發和研製

材料化學與物理研究室

實驗室簡介

中國科學院福建物質結構研究所

中國科學院福建物質結構研究所該研究室將瞄準國家二十一世紀發展優先領域中重大基礎性的問題,結合我所已有基礎和發展需要,以結構化學為基礎,開展結構敏感功能材料和光電子功能材料的基礎和套用基礎研究。

目前初步確定的研究方向有:

1.納米材料和器件;

2.有機、無機雜化功能材料;

3.功能複合、功能集成光電子材料和器件;

4.材料的維數、頻寬和布居調控與物理性能的關係研究;

5.生物醫學材料和仿生材料的合成以及結構與性能的關係研究;

6.結構敏感功能材料的設計、合成與性能研究

目前該研究室有研究員4名,其中中科院有突出貢獻的中青年專家1名,"百人計畫"入選者3名。根據物質結構研究所的學科布局規劃,該研究室到2005年將設定11個課題組,各種層次的專業崗位聘任人員47名,流動人員50名。材料化學與物理研究室歡迎海內外材料領域的科技英才前來交流、合作、加盟;歡迎有志於材料科學事業的年輕人前來學習、工作。

蘇偉平課題組

組內介紹

本課題組成立於2005年6月,經過一年的壯大發展,各方面已初具規模。人員方面,現有五人,其中課題組長一人,工作人員一人,研究生三人;實驗室方面,擁有質量上乘的玻璃儀器,德國進口的布勞恩手套箱,並將繼續添置實驗所需先進儀器設備。我們秉承求真務實之精神,為化學造福人類、造福社會,做出自己應有的貢獻。

納米材料研究室

納米材料實驗室簡介

中國科學院福建物質結構研究所

中國科學院福建物質結構研究所實驗室以納米材料的基礎研究和套用為主要方向,圍繞非常規半導體、螢光性能的納米材料、納米分子材料合成與結構調控、光電子納米陶瓷材料及器件、低維無機納米材料、孔性納米吸附-儲氫材料、納米材料的結構化學、複合功能納米材料與套用以及納米材料的結構與物理效應關係等方面開展工作,並探索納米材料新的實驗與套用技術;根據納米材料的特點,研究和總結材料組分、結構與物化特性關係的規律,形成新型納米材料設計合成、結構調控、器件研製與套用的研究特色,為新材料的研製提供創新的源泉。開發具有自主智慧財產權和實用價值的研究成果,促進產業化;培養和造就一批高素質的納米科技骨幹隊伍。爭取有一批具有自主智慧財產權的研究成果實際套用,並制定相關的產品或產業標準,產生直接的經濟效益。

實驗室有一批老中青相結合、以中青年為主的,活躍在納米材料領域、成績卓越的學術帶頭人;其中,有獲得多項國家和中國科學院自然科學獎的院士、專家、國家傑出青年基金獲得者;有中國科學院"百人計畫"招聘的傑出人才;有留學歸來的優秀學者;有自己培養的高水平的博士後、博士生和碩士生以及一批基礎紮實、經驗豐富、思想活躍的青年研究骨幹;組成了一支結構合理、充滿朝氣並富有競爭力的科研隊伍。

以重大需求為牽引,以福建省納米材料重點實驗室為研發平台,依靠國內科研院所的研發力量,採取項目帶動建設戰略,實現納米材料的結構創新,突破共性關鍵技術,構築完整的自主智慧財產權體系,力促福建省納米材料的研究與開發能力居國內先進地位。

結構基礎研究室

實驗室簡介

研究室以結構化學基礎研究為方向,開展現代結構化學研究方法在探索新功能材料中的套用,並以此指導新功能材料的研究。主要開展“結構化學研究新方法、原子團簇化學、納米材料的結構化學、無機-有機雜化材料及超分子化學、功能化合物的分子設計、結構敏感材料的基礎研究及生物過程中的結構化學”等方向的研究。郭國聰研究員任研究室主任,現有八個研究組,其中研究員、博導八名,國家傑出青年基金獲獎者二名,“百人計畫”獲得者五名。承擔國家基金、中科院和福建省等多項重要科研項目。

張傑課題組

課題組長簡介

張傑

張傑曾從事無機化學及無機與分析化學的教學工作,科研工作涉及光合作用反應中心的化學模擬、有機-無機複合半導體的組裝及光伏性質研究、稀土離子的生物效應及光調控分子基磁功能材料的研究。目前承擔國家自然科學基金、福建省自然科學基金重點基金及青年科技人才創新基金、教育部留學人員基金,以及結構化學國家重點實驗室基金資助的多項課題,研究方向為功能配位化學和材料化學,主要研究興趣包括自鏇可調控功能材料、磁性和導電性分子材料、共軛有機配位體的功能超分子組裝及無機/有機雜化光電材料等。致力於利用光電化學活性紫精和聯吡啶鎓鹽、多酚和半醌自由基,功能性卟啉分子及多羧酸衍生物等作為主要結構及功能基元進行分子材料的組裝及器件化研究。

博士後流動站

中國科學院福建物質結構研究所

中國科學院福建物質結構研究所結構化學:依託結構化學國家重點實驗室,以無機化學、金屬有機化學和物理化學前沿領域的金屬簇化學為主攻方向,探索新型化合物的合成、分子結構規律及其與巨觀光、磁、電、催化、生化性能之間相互關係,研究其潛在的套用。新技術晶體材料:以結構化學為基礎,以新型雷射、非線性光學晶體材料和器件為主攻方向,從合成、晶體生長、結構分析、性能表征、結構選型、理論計算、晶體缺陷研究到器件研製等進行系統的套用基礎研究。

福建物質結構研究所經過四十年的建設和發展,已具備了較強的科研實力和較好的博士後培養條件,兩大學科領域的研究近十幾年來均處於國際先進水平,部分處於國際領先地位,為高層次優秀人才的脫穎而出奠定了基礎。自1989年以來,已出站博士後18名,目前在站5名。

申請條件為:凡是近5年獲得博士學位、品學兼優、身體健康、年齡在40歲以下的優秀青年,均可申請到我站做博士後。

申請程式為:本人申請;兩位博士生導師推薦;並提供博士學位證書複印件或通過博士論文的有關證明;培養單位出具的博士階段本人身份證明;縣級以上醫院出具的體檢合格證明。合作導師可自行選擇,也可由我站負責推薦。經全國博士後科學基金會審批後,我站將與合作導師、博士後本人協商確定進站時間,並辦理有關進站手續。

博士後在站工作期限一般為二年。期滿出站,鬚髮表二篇以上研究論文,並向我站遞交《總結報告》,經我站組織的學術小組驗收合格後,方可出站。

我站為博士後研究人員提供良好的科研和生活條件:博士後公寓一套、工資和津貼每月3300左右、並享受與我所職工同等的福利待遇、配偶及未成年子女可隨博士後本人流動。我站將竭誠為有志進站工作的人員提供熱忱的服務。

技術測試中心

中國科學院福建物質結構研究所

中國科學院福建物質結構研究所中心的大型儀器設備由具有實踐經驗的專門技術人員管理操作,在保證工作正常開展的同時中心正在逐步實行“一專多能”的管理模式,同時中心組織一批儀器設備組建了開放儀器實驗室向科研人員開放:由培訓合格的科研人員直接進行儀器操作,中心只負責這些儀器的日常管理維護及科研人員的培訓工作。

控股公司

福建福晶科技股份有限公司(CASTECH)簡稱:福晶公司。主要從事晶體材料及其器件的研發、生產和銷售,其產品廣泛套用於雷射及光通訊領域。公司總部位於福州市區,擁有一幢現代化的8層辦公和生產大樓,總面積超過10,000平方米,員工近500人。

經過近二十年的不懈努力,福晶公司成為目前世界上領先的LBO、BBO、Nd:YVO4以及Nd:YVO4+KTP膠合晶體的生產商。公司發展了熔鹽法,提拉法和水溶液法等多種晶體生長技術,擁有IAD,IBS,EB等多種鍍膜加工工藝適應不同的套用需求。公司的檢測技術和設備也處於業界領先地位,擁有Zygo,Nikon,PrismMaster等多台檢測儀器,與世界上主要的雷射公司建立了良好的檢測信息交流平台。公司2001年通過ISO9001質量體系的認證。同時公司多年來致力於品牌的建設,在世界上主要工業國家和地區都設有代理或分支機構。公司產品90%以上出口美、日、德等國家和其他美洲、歐洲、亞洲地區,被國際業界譽為中國牌晶體。其中LBO晶體在中國,美國和日本擁有晶體生長和器件套用專利。

福晶公司將本著“團結,奮進,求實,創新”的企業文化精神,朝著“成為非線性光學晶體和雷射晶體的最佳全球供應商”的公司目標而努力。

福建創鑫科技開發有限公司成立於2001年10月,是由中國科學院福建物質結構研究所、福建省鄉鎮企業聯合總公司及五個獨立法人共同投資興辦,經福建省工商行政管理局註冊的具有法人資格的有限責任公司,註冊資本325萬元人民幣。

公司董事長:蘭國政

公司總經理:劉新平

公司依託中國科學院福建物質結構研究所的研究和技術力量,力求以不斷創新、保證質量、安全穩定的理念,走“為和為誠、為智為長”的發展之路,通過自主開發、合作開發、委託開發的合作形式,為國內外客戶開發和生產指定產品。公司現有產品90%為出口產品,銷往加拿大、美國、德國。

2005年8月,經福建省科技廳認定,公司獲得“高新技術企業”證書。

公司設有項目部和生產車間:

1、化工項目部及生產車間:主要設備有20~500升搪玻璃反應釜10台,10~20升玻璃反應及精餾設備10台,氣流粉碎機1台,總面積3000m2,化工生產車間2000m2。主要產品:鋰離子電池電解液添加劑、藥物中間體及感光膠等。