內容簡介

古羅馬遺蹟——哈德良長城

古羅馬遺蹟——哈德良長城作者介紹

著者

克里斯多福·A. 斯奈德(Christopher A.Snyder),美國著名歐洲史學家。他是美國維吉尼亞州阿靈頓瑪麗蒙特大學的歐洲史教授和榮譽項目主任,同時還是蘇格蘭古文化學會會員。

他的主要著作有《探索亞瑟王的世界》(2000)和《僭主的時代:公元400-600年的不列顛和不列顛人》(1998)等。

譯者

范勇鵬

范勇鵬范勇鵬近期的主要成果有:“歐洲研究對中國國際關係學的啟示”,《世界經濟與政治論壇》2008年第5期;“What makes the European identity An empirical analysis of explanatory approaches”, Asia Europe Journal, Vol. 6, No. 3-4;“相對收益、絕對收益和對外援助:二戰後援助國收益偏好的歷史演變”,《歐洲研究》2008年第6期;“歐洲認同的形成:一個新制度主義的解釋”,載《世界經濟與政治》2008年第2期;“如何看待歐洲認同問題:以政治參與為視角”,載《歐洲研究》2007年第6期;譯著:《不列顛人:傳說和歷史》,北京大學出版社2008年。

相關評論

這本書在當前紛紜的爭論之中開闢了一條清晰的道路,並提供了一幅雅俗共賞的巨觀圖景。如果人們需要一本權威而平易近人的英國早期歷史著作,則非此書莫屬。

勞埃德·萊思,英國諾丁漢大學(LloydLaing,University of Nottingham)

此書所探討的是英國歷史中最迷人、最關鍵和影響最深遠的一個階段。關於這個所謂的“黑暗時代”,存在著各種相互衝突的理論。斯奈德卻能輕鬆地遊刃其問,高屋建瓴地將嚴謹的學術成果和奔放的想像力匯於一爐。這的確是一本引人入勝且通俗易讀的好書。

阿比《先導者時訊》(Abbey’s Advocate Newsletter)

作品目錄

引子前言

第1章 誰是不列顛人?

不列顛人和凱爾特大爭論

文獻成果和研究方法

第2章 前羅馬鐵器時代晚期

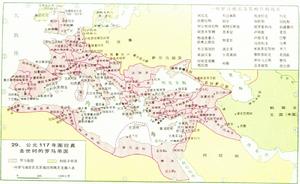

過羅馬疆域圖

過羅馬疆域圖哈爾希塔特文化和拉坦諾文化

比利其人

不列顛的奧皮達和早期城市化

愷撒和不列顛人

不列顛部落和卡圖維勒尼人的崛起

第3章 羅馬時期

克勞迪烏斯征服

不列顛傀儡諸王

卡拉塔庫斯

布迪卡

軍事擴張和羅馬化

對不列顛人的治理

農業和鄉村居所

羅馬不列顛的語言

宗教

第4章 羅馬不列顛晚期

軍事政治事件

大城市和小城市

山寨和地方貴族

要塞和“聯盟者”

皮克特人和蘇格蘭人

海外的不列顛人

不列顛僭主第二部分 不列顛時代

第5章 不列顛人和薩克森人

資料和證據

歷史敘述

解釋薩克森人來臨的新模型

歷史學中關於亞瑟王的爭論

城鎮和山寨

國王和僭主

第6章 不列顛教會

不列顛基督教的起源

晚期羅馬教會

不列顛的貝拉吉烏斯和貝拉吉烏斯教派

派屈克

吉爾達斯

修道院和苦修

聖徒時代

後記:惠特白宗教會議

第7章 布列塔尼和加里西亞

加里西亞

從阿莫里卡到布列塔尼

里奧塔穆斯和西多尼烏斯

不列顛教會

不列顛人和法蘭克人

布列塔尼和加洛林王朝

雷東和地方行政

布列塔尼公爵領地

第8章 康沃爾和不列顛西南部

不列顛西南部

科爾諾維和多姆諾尼

廷塔傑爾和杜姆諾尼國王

埃瑟斯坦和薩克森人的西侵

康沃爾聖徒

第9章 威爾斯和曼島

歷史敘述

威爾斯國王和王國

《蘭達夫契約集》和威爾斯南部的羅馬時期殘餘

山寨和貿易

威爾斯和曼島的愛爾蘭人

威爾斯教會

第10章 北方不列顛人

帕利塞

布立根人

卡爾維提

長城之外的不列顛人:諾萬特人、塞爾戈瓦伊人、達姆諾尼人和弗塔迪尼人

哈德良長城遺址

哈德良長城遺址埃爾慕特

德伊勒和伯尼西亞

雷吉德

戈德丁

斯特拉斯克萊德

北部的“英雄社會”第四部分 征服、生存與復興

第11章 諾曼人和不列顛人

不列顛人和諾曼征服

邊地領主和第一次不列顛人叛亂

蒙默斯的傑弗里

亞瑟王和金雀花王朝

威爾斯的傑拉爾德

威爾斯民族和兩位利威林

愛德華一世的威爾斯

歐文·格林·道瓦爾

第12章 語言和文學

不列顛語言的發展

不列顛拉丁作家

中世紀早期的游吟詩人

“早期詩人”

偉大的不列顛先知

威爾斯品達體詩

《馬比諾吉》

布列塔尼“短詩”

威爾斯編年史和歷史著作

最後的皇家詩人

達菲德·阿普·格威里姆

第13章 結論

政治主權的喪失

古學復興

民族主義、分離主義和分權運動

不列顛命運展望

大事年表

參考書目

譯名表

精彩書摘

第1章 誰是不列顛人?

在格雷厄姆·查普曼導演的電影《巨蟒和聖杯》中,亞瑟王對一位農婦說道:“我是不列顛人之王。”這個不為所動的談話對象竟然反問道:“你是誰的國王?不列顛人又是誰?”亞瑟王告訴這個農婦,其實她就是一個不列顛人——“我們都是不列顛人”。看到這裡,現代的英國觀眾一定會發笑,嘲笑他們連自己的民族所屬都糊裡糊塗。這的確是一個古怪的場景,然而它卻尖銳地提醒我們,在中世紀時民族身份的問題是多么複雜。

我們都不會對“不列顛”這一稱謂感到陌生。它不是一個冷僻晦澀的概念,不像“皮克特人”,一提到它就必須馬上進行解釋。我們使用“不列顛”這樣的概念已經太久了,我們自動地接受了它們的有效性,並且構想所有聽眾都會知道我們指的是什麼。然而,這些概念在不同的時代有不同的形式,並代表著不同的事物。現在人們使用這些概念來描述1707年以後的聯合王國居民,實際上這是對古代和中古用法的歪曲。研究古代不列顛的現代學者們也會受到這些概念的現代政治用法的影響,有時還隱含著政治動機。即使我們擺脫了現代概念的影響,由於證據的局限,我們顯然會更像那個蒙昧的農婦而非胸有成竹的亞瑟王。

不列顛人和凱爾特大爭論

我當然希望少些混亂,在我們的研究和教學中能就這些敏感概念達成共識。但在達成共識之前,必須首先就以下問題提出疑問:當時的居民曾把他們自己視作不列顛人嗎?他們是否曾經是一個具有單一的、可識別的文化特徵的統一群體?他們如何區分自己和他們的鄰人?

第三個問題會貫穿本書的全部,但前兩個問題則有必要在開始之前就進行思考。這些問題與近來關於凱爾特人問題的爭論相關。儘管早就有人對這個問題提出了疑問,例如托爾金等學者,這場爭論卻是在最近的20年才形成,產生爭論的原因是由於專家學者對社會上廣為傳播的關於亞瑟王以及凱爾特人問題的不實之詞不滿,進而提出了反駁。專家學者們抱怨道:公眾樂於購買那些關於凱爾特人的毫無批判意識的浪漫故事,而為利益驅動的作者和出版商們則任由這些神話構成當下的民族和政治感情,這不僅是虛假的,而且在政治上十分危險。

我不打算在這裡對凱爾特人問題爭論的全部細節進行重新評價,而且有信號表明學者們對這個問題也逐漸感到厭倦,但對於一本講述不列顛人歷史的書來講,有必要指明這些批評來自何處,以及在凱爾特人的問題上可能存在著哪些不同視角。多數觀點來自於研究歐洲鐵器時代的考古學家們。他們對哈爾希塔特(Hallstatt)文化和拉坦諾(La Tene)文化與講凱爾特語的居民之間的關係表示懷疑,他們還懷疑特定的大陸術語“凱爾特”(即Keltoi或Celtae)能否用來指稱英格蘭和愛爾蘭的鐵器時代居民。他們認為,希臘和羅馬作家在使用這些概念時也存在自相矛盾之處,並且在17世紀之前,“凱爾特”(Celt)這個術語從來沒有被用來描述一個來自不列顛島的人。

一些鐵器時代考古學家及藝術史學家對這種觀點做出了回應,但更多的學者已經轉向對凱爾特相關問題持所謂“政治上的正確性”的懷疑者的陣營。中世紀研究者們卻沒有輕易投入這一陣營,他們在使用這一概念時猶疑不決。同時也有一些人對於曾經存在一個統一的凱爾特教會的觀念進行了批評。而更多的人則繼續使用“凱爾特”這個術語去指代中世紀愛爾蘭、蘇格蘭、威爾斯和布列塔尼的居民和文化,並將它們混為一談。這些地區經常被人們混在一起稱為中世紀的“凱爾特邊區”。

那些對凱爾特標籤持批評態度的中世紀研究者和考古學家們從最近的人類學研究成果中尋找證據來支持他們的觀點。他們特別使用了馬爾科姆.查普曼的著作,他對“凱爾特神話”的批評在專家學者的圈子之外倒是很少有人熟悉。查普曼和他的追隨者們。將凱爾特身份的起源上溯至18世紀,當時的一些哲學家如愛德華?盧德等借用“凱爾特”這個古典概念來描述講古高盧語和不列顛語(正如當代的戈伊德爾語和不列顛語)的群體。他們指出,特別具有明顯意義的是:盧德關於凱爾特各語種之間關係的理論發表於1707年,正是從這一年起,“不列顛”這一統一標籤被正式用來指稱英格蘭人和“凱爾特”各族。

從人類學角度對凱爾特問題進行批判的關鍵之處是,希臘一羅馬文化所建構的將蠻族視為“他者”的思維定式和凱爾特研究中普遍存在的過時的種族理論,這兩者都試圖以一致性壓倒多樣性。當希臘和羅馬的作者們在使用“凱爾特”和“不列顛”這類標籤時,他們有意忽視了種族和地區的多樣性,目的是為了便於他們的聽眾區分異域的、非文明的蠻族和他們熟悉的、文明的地中海民族。此類老生常談被現代的帝國主義者所繼承,並反映在19世紀的種族理論中。但是自從人類學拋棄了種族主義理論,也不再相信統一的和靜態的“文化”(人們事實上是以此標準定義鐵器時代考古的),凱爾特之類的概念就站不住腳了。

在這些令人興奮的批評之中還有許多敏感的問題。但為什麼偏偏是凱爾特問題成為眾矢之的?為什麼那些“混血民族”,如羅馬人、日耳曼人、英格蘭人、法蘭西人,更不用說俄國人和美國人,沒有受到同樣的質疑呢?所有這些民族的大群體中都曾經有過多樣化的語言、文化和人種。如果我們嚴格遵守當前人類學理論關於民族身份認同的字面之意,我們還能對任何人群進行歸類嗎?如果所有的身份認同都是由地區性甚至個體性決定的,那我們何以撰寫任何人群的歷史?

正是為了解決此問題,以形成民族以及前現代“國家”的歷史,許多歷史學家和考古學家訴諸“族源學”的理論。簡單說來,這種理論相信在早期社會中,一個非常小的精英群體(政治、軍事或知識精英)就可以將一個民族身份加之於一個較大的群體。電影《巨蟒與聖杯》的情節與此類似,亞瑟王和他的騎士們可以把“不列顛”這一身份標籤加之於廣大的農民,而這些農民原本只會用家族或其生活的區域來界定自己的身份。這時,個體的和地方的歷史就轉變為民族的歷史。這種轉變的發生則純粹是通過精英們,如國王或編年史家的意願。

近二十年來,族源學成功地幫助我們了解了日耳曼民族的形成,現在它已經開始受到中世紀研究者的批評。從任何角度講,它都難以解釋不列顛民族的起源。因為不列顛人不同於其他民族,如哥特人和盎格魯一薩克森人。不列顛人在鐵器時代發生的民族身份形成過程被羅馬人的入侵所打斷。羅馬人將其他一些身份標籤加之於或者毋寧說是強加於不列顛人:不列顛人被稱做羅馬人(文化上的羅馬化)、公民(政治上的公民權)或是基督徒(這一身份是逐漸形成的,並且只適用於部分人群)。但隨著公元410年羅馬帝國政治和軍事統治的退出,不列顛人被迫重新確定自身的身份,而這時又面臨著日耳曼人的入侵和殖民。一些不列顛人自發地或被迫地被“日耳曼化”了,融人了正在形成中的英格蘭國家;其他人則繼續抵抗——用武力或者偏見——堅守著一種新的不列顛身份認同。這種身份認同之中包含了鐵器時代、羅馬時代和基督教的因素。

我不敢自誇精通古典人種學或現代文化人類學。但在我看來,任何歷史學家若試圖討論任何前現代民族的身份認同問題時,必須時刻關注以下三個問題:

這個民族如何稱呼他們自己?

他們的鄰人在文獻中如何稱呼他們?

現代學者(歷史學家、人類學家、語言學家)如何稱呼他們?

如果第一個問題的答案在這個民族的全部歷史中都是簡單、明了並且站得住腳的話,那么我們就沒有必要再討論這個問題。但不幸的是,對於多數早期民族來講事實並非如此簡單。不僅於此,對於一個民族來講,第一個問題還會得出若干個同樣說得過去的答案。比如,早期民族會選擇幾種不同的途徑來界定他們自身的身份:通過家族血統、部落、地區性的社區或城鎮、國家以及跨地區的區域或文化。相反,第二個問題則易於得出遠為簡單的答案,因為留傳至今的書面史料表明他們的鄰人經常會忽視地區性差異和多樣性,得出簡單化的身份標籤。

現代學者如果也這樣做則會遭到批評,會被人們指責對一個群體內部的複雜認同和文化多樣性進行了過於簡單化的處理。考古學家雖然從實物史料而非書面史料得出了他們所使用的分類標籤,比如他們會使用“大杯人”(Beaker:指的是公元前3000年代中葉一些從歐洲大陸來到不列顛的人,他們因其製作的寬口大杯而得名,講原始的凱爾特語。——譯註)而非“不列顛人”這樣的分類,但他們如果犯了過於簡單化的錯誤,會跟歷史學家一樣不可饒恕。

然而這種普遍化的概括或者說是老套的歸納卻是絕對有必要的。因為它們來自於可靠的材料和書面證據,如果我們要進行任何超越微觀歷史或傳記史的學術討論,它們都是必不可少的。