自然條件

高橋狹谷

高橋狹谷 全鄉海拔在1221米至2648米之間,平均海拔為1880米。氣候特點是冬季漫長,春天遲到,夏季短暫,秋季多災,且立體氣候明顯,全年最高氣溫為28℃,最低氣溫為-6℃,平均氣溫11℃,無霜期150天左右,年降雨量1100毫米。

地區資源

耕地資源

耕地資源 上高橋鄉轄大寨、紅旗、新民、團結、打堡、龍堡6個村民委員會153個村民小組,全鄉總面積為104.13平方公里,有耕地24945畝,土壤主要為黃壤和棕壤.主要礦藏是煤和石灰石,森林資源以松、杉、漆、竹、香椿等為主。糧食作物以包穀、洋芋、蕎子為主。主要經濟作物是烤菸,油料作物為油菜籽,畜牧業以豬、牛、馬、羊為主。鄉黨委政府始終堅持“科教興鄉,農業強鄉,畜牧富鄉”的發展思路,緊扣社會主義新農村建設這一主題,把培養有文化、懂技術、會經營的新型農民與勞務輸出相結合,加大產業結構調整力度,夯實農業基礎,著力培育糧食、烤菸、畜牧業、林業四大經濟支柱,有序開發鐵礦和煤礦資源,促進農民增收。

人口衛生

治療

治療上高橋鄉現有4465戶17839人,其中農業人口4456戶17510人,其中男9249人,女8261人。鄉村勞動力9148人,其中男5132人,女4105人。以漢族為主,是漢、回、彝、苗族混居地,其中漢族3127戶12042人,回族978戶4352人,彝族189戶770人,苗族171戶675人。

截止2008年10月,享受城市最低生活保障200人,農村最低生活保障1630人。農民醫療主要依靠村衛生室和鄉衛生院,有鄉村醫生18人,建有3個公廁,人畜混居的農戶216戶,占農戶總數的5.02%。

文化教育

上高橋中學

上高橋中學 初級中學1所,校舍面積5620平方米,在校學生423人,入學率98%,教職工17人。鄉完小1所,村級完小6所,單小13所,校舍建築面積12043平方米,有適齡兒童3268人,國小在校生3236人,入學率 99%。建有文化站1個,有1名文化工作人員。

基礎設施

集鎮民房建設

集鎮民房建設 2007年全鄉通電、通路、通水村民小組已達117個,占76.67%,鄉村道路均為未硬化土路或彈石路面,通自來水963戶,占22.4%,建有小水窖465口,基本解決村民飲水困難,但飲用水均為未經處理的井水,水質均為不達標。全鄉擁有電話戶數418戶,占9.4%,其中行動電話1508戶,占33.77%,擁有電視戶數1512戶占33.86%,其中有線電視317戶,占6.91%,其餘均為安裝地面衛星接收器。建有沼氣池76口。

基層組織

鄉政府辦公樓

鄉政府辦公樓 上高橋鄉黨委轄6個行政村總支委員會22個農村黨支部,9個鄉級黨支部(其中1個機關支部,3個事業黨支部,2個非公黨支部)。全鄉共有黨員285名,占總人口的1.56%。其中農村黨員181名,占63.5%,國家公職人員中黨員82名,占28.8%。其中男黨員255名,占89.5%,女黨員30名,占10.5%。少數民族黨員116名,占40.7%。設有黨委、人大、政府、紀委,司法、派出所、民政、財政、農經、農技、農機、水利、國土、城建、畜牧等行政事業單位,共有在編幹部職工51人。

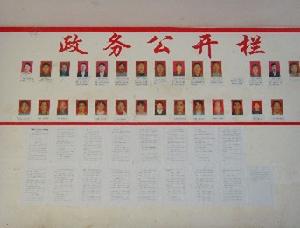

政務公開

政務公開

政務公開 鄉黨委政府辦有黨務、政務公開專欄,以幹部職工大會、公開信、廣播等為宣傳方式。中國共產黨上高橋鄉委員會現有黨委委員8人,其中男8人。正科級3人,副科8人,女幹部1名,少數民族幹部5人。

主要職責:統攬全鄉經濟社會發展事務,抓好黨務工作,幹部管理教育工作。

農村經濟

經濟支柱-烤菸

經濟支柱-烤菸 2006年農村經濟總收入1526萬元,其中:一產業收入1263萬元;二產業收入78萬元;三產業收入124萬元;外出務工收入50萬元;其他收入11萬元,農民人均純收入918元。糧食總產量505萬公斤,人均有糧291公斤。

2007年農村經濟總收入2011萬元,其中:一產業收入1770萬元,占總收入的88%;二產業收入88萬元,占總收入的4.4%;三產業收入58萬元,占總收入的2.9%;外出務工收入59萬元,占總收入的2.93%;其他收入36萬元,占總收入的1.79%。糧食總產量551萬公斤,人均有糧315公斤。農民人均純收入1232元。種植業以洋芋為主導產業,畜牧業以生豬、黃牛為主,經濟作物以烤菸為主。農民收入以種植業、養殖業和勞務收入為主。

特色產業

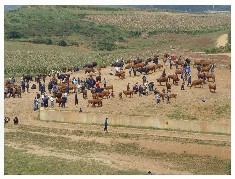

交易市場

交易市場 種植業以洋芋為主,畜牧業以生豬、黃牛為主,經濟作物以烤菸為主。農民收入以種植業、養殖業和勞務收入為主。2007年生豬存欄9132頭,出欄8232頭,肉產量823.3噸;黃牛存欄2763頭,出欄1507頭,肉產量1516噸,年凍精改良黃牛1556頭,出欄728頭;羊存欄5822隻,出欄3942隻,肉產量39.38噸;大牲畜存欄6139頭(匹),出欄1605頭(匹);家禽存欄21372隻,出欄28081隻,肉產量27.9噸。肉類總產量1058.88噸。種植業玉米17500畝,建商品馬鈴薯生產基地2萬畝,實現種植業產值1500萬元。

新農村建設

新型農民培訓

新型農民培訓 按照縣委、政府的統一部署,結合我鄉實際,把社會主義新農村建設定為寬裕型、溫飽型兩種類型,其中寬裕型社會主義新農村21個,溫飽型社會主義新農村132個。

規劃五個項目,總投資5470.03萬元,需國家補助資金4054.83萬元,農戶投工投勞拆合資金1415.2萬元。2007年度啟動實施紅旗村羅漢林、新民村水塘、大寨寨子3個新農村示範點建設。

扶貧開發

十一五規劃目標是:到“十一五”末,農民人均純收入達1800元以上,人均有糧300公斤以上。人畜飲水基本解決,改造農村輸電線路,消除杈杈房和危房,加強村容村貌整治,改善人居環境,消除人畜共居現象。農業基礎設施、鄉村道路建設有明顯的改善,貧困兒童入學率、鞏固率進一步提高,教學設施及教學環境得到改善,使文化教育事業得以穩步發展,新建村衛生室,改善農民就醫環境,加強村醫培訓力度,提高婦幼醫技水平,最終使貧困村享有初級衛生保健,安裝電視差轉台,提高廣播電視收視率,豐富農村文化生活,使電視收視率達85%以上。目前已啟動輸電線路、交通設施、教學設施、鄉村道路、民居建設和人畜飲水的改造;已完成村衛生室建設,改善了農民就醫條件。招商引資

一線天

一線天 上高橋鄉距國道213線(昭麻公路)12公里,距連線雲南、貴州、四川的內昆鐵路昭通站43公里,距昭通飛機場43公里。

一是資源豐富。是商品馬鈴薯主產基地,年產商品馬鈴薯達3萬餘噸,主要銷往成都、昆明、重慶等地;廣闊的荒山草地資源為上高橋的種草養畜提供的得天獨厚的優勢,建有匯集周邊多個縣區的大牲畜交易市場,年牲畜交易量達2。5萬餘頭。境內煤礦、鐵礦資源豐富,有著巨大的潛力和廣闊的交易空間。擁有青龍洞、小石林、一線天、彪水岩瀑布等旅遊景點,極具開發價值。

二是政府服務。秉持規範、透明、誠實、守信、熱情、高效的宗旨,最大限度地為投資者提供低成本、高回報的投資環境。

民族風俗

上高橋鄉是一個多民族雜居的鄉,居住著漢、回、彝、苗四種民族,少數民族人口占總人口的32.5%,具有深厚的民族民間文化底蘊。

回族頭巾

回族頭巾 一、回族習俗

回族重互助,死了人同族親友盡力資助,不用殯葬品,只用白布裹全身,用金匣裝殮送葬,不鋪張浪費,但不論貧富,都要拿出一定財物做“伊斯科”(施捨)。

回族有五件主要功課,即:認、禮、齋、課、朝。其飲食只吃牛、羊肉,兼吃鵝、鴨、雞、鴿。

其傳統節日有:

1、聖誕節。為紀念伊斯蘭教創始人穆罕默德的節日,每年定教歷三月十二日為聖誕節。節前,家家裝點庭院,清掃街道,把清真寺用彩旗、鮮花、標語、對聯裝飾一新,節日到來的早晨,男女老幼,喜氣洋洋,相互祝賀,在寺內開會後就餐,隆重熱鬧。其他民族也主動前往參加慶祝,受到回族的熱情接待。

2、古爾幫節,每年教歷12月10日清晨,穆斯林沐浴更衣,到清真寺參加會禮後,宰牲(牛、羊),慶祝節日。

3、開齋節(爾德、菲特爾),凡男滿12歲,女滿9歲的穆斯林,每年都要把齋一個月,教歷初三入齋,到下月初三開齋。把齋期間,白天禁飲絕食。開齋節清晨,男女老幼,沐浴更衣,聚集教堂“會禮”,禮畢後上墳,以示對死者之敬意。

二、彝族的風俗習慣

1.婚姻習俗

(1)初戀。從前男女戀愛,小伙子約小姑娘去玩,還有拖拉現象。這種現象到七、八十年代基本上沒有了。小伙子約小姑娘去玩(跳舞)不需約定在什麼節目,而是隨時可以約定。只要一有機會,小伙子的領隊就找小姑娘的領隊去商量約定玩的日期,日期商定後各自分手。(阿哲族玩的時間一般定在晚上),約定的日子到了,小伙子們一起到約定地點去找小姑娘,離約定地點隔一段距離時,小伙子先打口哨。小姑娘聽到口哨後,隨即也回口哨。然後,男、女雙方走攏。見面時,男領隊道:“有心的阿姐來到了,有心的阿姐請跟小弟走”。然後,小姑娘們就跟隨小伙子到小伙子們選擇好的場地,場心燃起篝火,小姑娘、小伙子們沿火圍成圓圈,小伙子手持樂器(弦子、二胡、笛子),吹、拉、彈、唱起來,圍火起舞,在歌舞樂器聲中,男女雙方都以奉成的歌調輪番而唱,從不用不良言調挖苦對方。慢慢的,男女已有上年紀的喜舞者參舞。(女方只有來時的小姑娘參舞),而原來參舞的小伙子則一個一個慢慢地退出舞圈外,偷看參舞的小姑娘。舞畢。小伙子、小姑娘們各自散在一邊。各自的領隊問自己一邊的同伴:“你給喜歡某某人?”如小姑娘已喜歡,當晚就會跟著自己的意中人回去。住上兩三天(如小姑娘仍然還是喜歡小伙子),小伙子把小姑娘磅回去。在回去的路上,小伙子向小姑娘提出約定下一次見面的日期,男女雙方會按預定的日期赴約,戀愛關係就會越來越深。如小姑娘再喜歡小伙子,在小伙子送她回家時,雖是約定了下一次見面的日期,但到了日期,小姑娘就不會再來與小伙子相遇。

(2)定親。彝族的現在和從前一樣,當男女雙方的感情逐步加深後,小伙子就會找媒人(介紹人)到女方家提親。當小姑娘的家人答應後,小伙子家則備辦吃小酒的東西到女方家。名為吃小酒,實際上已叫答口酒。席間,媒人與小姑娘的家人還會商量吃大酒(定婚酒)的日期,小姑娘的家人還會提出吃大酒要求小伙子家備辦多少桌的酒席和需拿些什麼東西來。由媒人轉告小伙子家。吃大酒的日期到時,小伙子家把備辦好的酒、菜等挑到小姑娘家,和隨去的人一起,動手煮飯做菜給小姑娘家及請來的客人吃。事過之後,媒人受小伙子家人之託,到小姑娘家商量到結婚時需送、買給新娘及家人的禮銀、衣物等。小姑娘家提出的條件小伙子家答應後,就擇定結婚日子,擇定的日子一到,雙方就準備舉行婚禮。

(3)婚禮中的退車馬。在結婚的當天,當新郎把新娘拉回來,到新郎家門前時,新郎家要在門口擺放一張桌子,上面供有一個豬頭,茶水等物,退車馬的師傅把新郎、新娘喊到桌前站好。師傅開始高聲念退車馬的詞句,直到念完,才允許新郎、新娘進門。阿哲族稱這一序節為“退車馬”。

(4)招親。姑娘家招一個女婿。姑娘家象男人娶媳婦一樣,女婿所要的禮銀、家具等物全部要由姑娘家置辦。到舉行婚禮那天,新娘要掛著紅到新郎家去娶新郎。阿哲族現在招親(即招婿)和從前一樣,沒有改變。

2.吹鎖吶的習俗

彝族吹鎖吶從古到今都相當盛行。鎖吶有小、中、大幾種。小鎖吶、中號鎖吶常用於紅事(結婚)節日、喜慶日、吹奏的是喜樂(喜慶的調子)。阿哲族辦喜事都少不了要請吹鎖吶的師傅。小號、中號、大號的鎖吶常用在發喪處,吹奏的是哀樂(哭、喪調子)。鎖吶在阿哲族的喜事、喪事中處處可以看到。

3.喪葬習俗。彝族中男人或女人死後,要請兩主(師傅)念白馬書,師傅請來後,就開始念,無論耽擱到多時候,都要等西主把所要念的白馬書念完,才可以把死者抬出去。能力大的人發喪,如上幾代死的人沒有發過喪,此次要連上幾代死的人全部接回來一起發。能力稍小一點的,只發剛死的這一俱。沒有能力的也就不發了。

(三)苗族的風俗習慣

蘆笙舞

蘆笙舞 1.婚姻習慣

苗族婚姻方式與彝族基本上相同,談戀愛除在“花山節”上對歌而成外,其他場所也會談成。所不同的他們在舉行婚禮日,新郎到新娘家去迎娶新娘,首先要從家裡準備些晌午(即乾飯)到半路上吃。新娘從娘家出來之前也要準備晌午到半路上吃。她們所準備的數量要連新郎和帶去的人都夠吃。到半路用餐時,雞身上的部份,如雞大腿等只有新郎新娘和伴郎伴娘才有權吃,其他部份由帶去的人吃。婚禮完畢,新娘這送親的人走完後,新郎家立即把大門關起來鎖好,要等到外邊有人來喊開門,經過一番對話後,新郎家才把大門打開,外邊的人隨著抱個大石頭衝進門內,口中喊道“發財、發財”。

2.其它愛好。

苗族男子喜歡捕鳥守獵。一但捕到獵物,多少不論,參與者都有一份。

苗族男子喜歡吹蘆笙、彈弦子。跳樂是男女苗族最喜歡的一種舞蹈,一到喜慶節日,他們就成群集隊的到舉辦點去度歡樂的活動。

苗族舞蹈

苗族舞蹈 3.苗族的服飾

苗族有自己的民族服族,男子穿的服裝與其它民族一樣。女子有她們的民族服。從前苗族婦女會織布、自給自用。穿著婦女頭上帶有用布做成的套頭(苗語:hōu)。套頭的最外層繡有花紋,邊上吊有線線。頭頂上插有一把木梳。身上的民族服到處有用手工繡出的花紋。腰上系有腰帶,腰帶兩端繡有花紋,頂端有些小珠珠,系好時腰帶兩端垂向臀部兩邊。腰帶上又繫上一層圍腰,圍腰前面繡有花紋,圍腰中段有一排小珠珠吊著,小腿上裹有綁腿,寬約20分,就象戰爭時期的戰士打的綁退一樣,走起路來輕鬆利索。腳上穿有翻尖鞋,一到節日,苗族婦女都穿上自己的民族服去參與活動。

4.喪葬習俗

苗族的喪葬習俗與彝族基本相同,不同的是,人死後,東家(即死者家)出錢請玩樂師傅(吹蘆笙、打大鼓),一到要宰殺牲口的時候,師傅們先念一陳敬神等語言,然後吹、打樂器,接著是宰牛師傅用斧頭來拷牛,直到拷死。

5.花山節

苗族最盛大的節日要數花山節,一年一度的花山節是每年的大年初二開始,舉辦五天至一個星期,一到花山節,組織這個節日的人,在選定的場地中央栽樹起一根花桿,桿頭綁有松毛,有一桿紅旗插在頂端。時間一到,歡度節日的人們就在場地上圍桿而跳,跳起他們民族中久跳不衰的樂。花山上有男子女子在對山歌,男子們身背樂器,跟著節奏隨著女子跳起歡快的苗族樂。