美術風格

達維特作品

達維特作品新古典主義美術的特徵是:選擇嚴峻的重大題材(古代歷史和現實的重大事件),在藝術形式上,強調理性而非感性的表現;在構圖上強調完整性;在造型上重視素描和輪廓,注重雕塑般的人物形象,而對色彩不夠重視。

JacquesLoouisDavid早年深受義大利文藝復興美術影響,被認為是法國新古典主義主要的代表之一。

1793年雅各賓黨的領導人馬拉被刺,JacquesLoouisDavid懷著悲憤的激情創作了《馬拉之死》。強調了古典主義莊嚴、靜穆、崇高的特點,而對客觀現實真實的刻畫,似乎逾越了古典主義的規範。

關於作者

雅克·路易斯·達維特(JacquesLouisDavid,1748-1825)法國大革命時期的傑出畫家,新古典主義的代表人物。

也是一位重要的美術教育家,他在拿破崙時代曾教育出一批優秀的美術家,在他死後成為法國繪畫的傑出人才,並使法國取代義大利成為歐洲美術運動的中心。其中最為突出的畫家有安格爾、格羅、席拉爾等。

雅各賓黨執政期間,達維特成為共和政府的文化與教育委員。他以充沛的感情創作了《網球場宣誓》、《馬拉之死》、《列弗列蒂埃》、《少年巴拉》等一系列謳歌法國大革命的優秀作品。雅各賓黨失敗後,他一度消沉,直到拿破崙執政,他又成為拿破崙的首席畫師,以古典主義的宏大形式創作了《皇帝的加冕禮》、《皇后的加冕禮》、《拿破崙騎馬像》等歌頌拿破崙的作品,極受恩寵。1816年,拿破崙失敗後,達維特流亡比利時的布魯塞爾,作有《薩平的婦女們》、《疲倦的戰神馬爾斯》等,流露出對於鬥爭的厭倦。

1748年達維特出身於巴黎一個中產階級家庭,他最初的繪畫老師是他的親戚,著名的羅可可畫家布歇(BoucherFrancois,1703-1770)。

1758年父親去逝,由其叔父和建築師德麥戎撫養。

1766年和皇家繪畫雕刻學院歷史畫家維恩學畫。

1774年從皇家美術院畢業後獲羅馬大獎,赴義大利遊學,深受義大利文藝復興(古典主義)美術影響。

1780年達維特返回巴黎。

1784年再次去羅馬並創作了歷史畫“荷拉斯兄弟的之誓”。

1793年法國資產階級大革命推翻了路易十六王朝,達維特加入了資產階級左翼的雅各賓黨,並被推舉為國民議會主席。達維特因雅各賓黨兩次入獄。同年,雅各賓黨的領導人馬拉被刺,達維特懷著悲憤的激情創作了“馬拉之死”。

1794年7月拿破崙發動政變,推翻了雅各賓黨專政,因達維特參加了雅各賓黨,他被羅列了17條罪狀而被捕入獄,險遭殺身之禍。

1799年成為拿破崙的首席宮廷畫師。同時期他還教出一批優秀的畫家,如:讓-奧古斯特·多米尼克·安格爾(JeanAugusteDominiqueIngres,1780-1867)、讓-巴蒂斯特·卡米耶·柯羅(JeanBaptisteCamilleCorot,1796-1875)等。

1814年3月拿破崙失敗。

1816年達維特作為一個弒君犯而被迫僑居比利時的布魯塞爾。

1825年客死異鄉,享年77歲。

擁戴拿破崙的藝術家中,最有名的藝術家,就是大衛。大衛把拿破崙想成是法國大革命的繼承人與混亂的終結者,對他非常崇拜,同意做拿破崙的宮廷畫師。他畫了一系列肖像畫和歷史畫,精雕細琢,有驚人的效果,把我們帶到了拿破崙時代的歷史與生活中。

因為拿破崙不耐久坐,所以畫家得掌握另一種畫英雄的筆法。大衛說:「並不是非得精確的勾勒輪廓或畫出臉上的小疙瘩就表示畫的像,應當是要畫出其氣質、其精神……。」

大衛的修辭藝術是思想的、沉靜端莊感的,他期望透過繪畫感動,教育、促進、引導德行。除此以外,他還是愛國主義的,因此他參與政治,其藝術高峰也是其政治參與高峰。

隨著拿破崙失敗,傳奇革命活動結束,歐洲回到復辟保守時代,大衛對革命激情的改革幻想也隨之破滅,這時他寧可流亡國外。但遠離法國與革命戰場,他失去了他的藝術靈感與動能,畫作都不佳,1825年過世。

大衛還是一位重要的美術教育家,他在拿破崙時代曾教育出一批優秀的美術家,在他死後成為法國繪畫的傑出人才,並使法國取代義大利成為歐洲美術運動的中心。其中最為突出的畫家有安格爾、格羅、席拉爾等。

謀殺背後

“人民之友”還是“嗜血馬拉”?

著名歷史學家法朗索瓦·米涅在他的《法國革命史》中特別指出,馬拉的言論和行徑“帶有一種毫不顧忌的殘酷性,既不考慮法度,也不考慮人的生命。……在革命時期,有過一些完全和馬拉一樣殘忍嗜血的活動家,但是哪一個都沒有比他對那個時期起更為惡劣的影響”。

一些史料中描述他“個子矮小、形體畸形、面容醜陋”,他還患有學名為“皰疹性皮炎”的皮膚病,這使他在死前的最後幾年,只能泡在摻有藥水的浴盆里以緩解皮膚瘙癢——他在浴盆邊的桌子上處理事務,記下他可疑的“反革命分子”名單,然後迅速審訊,判刑——往往是不加審判便將他們送上斷頭台。

馬拉的這種暴戾行為激起激進分子夏洛特·科黛的極度痛恨。 “我知道他在擾亂法國……”

夏洛特·科黛生於法國諾曼第利尼埃附近的聖薩蒂南一個貴族家庭,母親是古典主義悲劇大師皮埃爾·高乃依的後代。兒時,母親和姐姐相繼去世,父親只好懷著極大的悲痛,把她和她妹妹送往她姑母所在的諾曼第岡城,進了岡城隱修院。科黛就在隱修院的圖書館裡,第一次接觸到普魯塔克、盧梭、伏爾泰等人的著作,完成自我教育。

科黛一直對激進的雅各賓派非常反感,而傾向於溫和的吉倫特派。1793年5~6月,吉倫特派被排除後,岡城成為反對國民公會“聯盟派”的活動中心。

科黛不是保皇黨,她憎恨馬拉是緣於她認為,1792年的“九月大屠殺”,總計約1200名多數屬觸犯普通法而被捕的罪犯未經審判便被屠殺,馬拉應負主要責任,還有另外幾次事變的發生,馬拉也是元兇。她還認為,馬拉所鼓吹的處決路易十六國王是不必要的,她甚至相信,所有威脅共和國的偉大美德的焦點都在馬拉這個人身上。所以他應該被處死。

1793年7月13日,25歲的科黛離開岡城,帶一冊普魯塔克的《希臘羅馬名人比較列傳》,乘公共馬車來到巴黎,她於7月13日午前來到馬拉的家。科黛第一次和第二次敲門,都被警惕的房東太太還有馬拉的同居情人西蒙妮擋在門外,當天黃昏時她第三次敲門,仍然被拒絕。這次科黛不願罷休了,雙方爭執起來,吵鬧聲傳到了正在浴室工作的馬拉耳朵里,問是怎么回事。西蒙妮告訴他,一個從岡城來的年輕女人,說有關於吉倫特派的重要情報,要向他當面報告。

於是走進浴室的科黛開始一個接一個地報姓名,浴缸里的馬拉一邊用筆記錄一邊冷笑說:“好極了!用不了幾天,他們就在巴黎的斷頭台上了。”話音剛落,科黛就從她的披巾下掏出那把刀,刺穿了他的肺、頸動脈。馬拉的慘叫聲傳遍了整幢房屋。當西蒙妮衝進浴室時,馬拉已經奄奄一息了。

科黛沒有逃跑,於是當場被捕。在“革命法庭”受審時,科黛聲稱殺馬拉是她一個人的單獨行動。她的無所畏懼的答辯有這樣幾句:“你為什麼要刺殺馬拉?”“為了平息法國的暴亂。”“這件事你計畫很久了嗎?”“從5月31日國民代表被處死之後我就有了這種意圖。”“那么你是從報紙上知道馬拉是一個無政府主義者嗎?”“是的,我知道他在擾亂法國……”

接著,她大聲說道:“我是為了拯救10萬人而殺了一個人,我是為了拯救無辜者而殺了大惡人,為了使我的國家安寧而殺了一頭野獸,在革命前,我就是共和派,我從來就是精力充沛,無所畏懼的。”

1793年7月17日,科黛被送上斷頭台。

馬拉之死,作為法國大革命中的一個重大事件,不但被寫進每一部法國革命史,甚至法國歷史著作中,也為藝術家的創作提供了激動人心的素材。在林林總總的描述這一場政治謀殺的作品中,最著名的畫是雅克·路易·大衛的《馬拉之死》。

大衛是法國新古典主義的重要畫家,同時,他還是以畫作投身於政治活動。大衛作為激進的雅各賓派成員,還是該派領袖羅伯斯比爾的朋友。在1792年新成立的國民公會上,大衛作為被新選入的代表,和羅伯斯比爾及馬拉同站強硬的立場,也投票贊成處死路易十六。他這態度為他賺得了一個“兇惡的恐怖分子”的外號。馬拉被刺後兩小時,大衛趕到現場,為他的這位朋友畫了速寫,並組織了一次場面宏大的葬禮,將他安葬於先賢祠(雅各賓派倒台後被遷出)。

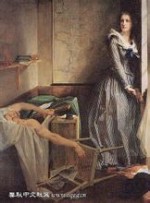

刺殺馬拉之後的科黛

刺殺馬拉之後的科黛隨後,大衛又創作了一幅《馬拉之死》的油畫。他曾經這樣說到創作的動機:“公民們、人民都在召喚他們的朋友,他們憂傷的聲音都可以聽到:大衛,拿起你的畫筆……為馬拉復仇……我聽到了人們的聲音。我聽從了。”於是他急速繪畫,當年就完成了這么一個有力的形象。

大衛用盡一切藝術手段把一次政治上的犧牲描寫成一次真正的謀殺。在大衛的筆下,馬拉的形象是理想化的:周圍的一切都非常真實,馬拉被刺殺在浴盆里,兇器掉在地上,鮮血從馬拉的胸口流出,臉上露出憤怒而痛苦的表情,左手仍握著“反革命分子”的名單,連字跡都清晰可見。——但看不出馬拉患有影響他形象的嚴重皮膚病,他的原本醜陋的臉也顯得清秀可親。大衛在畫中力求用他的筆喚起觀眾對他心目中的這個革命家產生崇高的敬意,有研究者甚至認為作品具有聖像畫的風格。

與之截然相反的是保羅·波德里同一題材的畫作《刺殺馬拉之後的科黛》。他在1861年創作的這部畫作是他唯一的一幅表現歷史題材的作品。這也表明這一歷史事件是如何給他留下深刻的印象,使他要用他的畫筆來抒發他的感想。波德里無疑是出於對馬拉的憤怒和對科黛的崇敬才畫這幅畫的。他不隱諱科黛殺死馬拉是一次謀殺,但他沒有像大衛那樣,不讓科黛出現在畫面上。在波德里的畫中,她就站立在被害人的身旁,表現對自己行為的負責精神,是一位正氣凜然的英雄。(胡兒/文 據 《看世界》)

世界傳世名畫

| 那些傳世名畫,帶給我們震撼。讓我們一起來掀開那未知的面紗,去了解他們,去欣賞它們。 |