聽蜀僧浚彈琴

原文

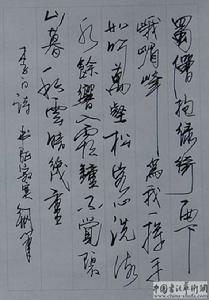

李白

蜀僧抱綠綺,西下峨嵋峰。

為我一揮手,如聽萬壑松。

客心洗流水,餘響入霜鍾。

不覺碧山暮,秋雲暗幾重。

翻譯

四川僧人抱彈名琴綠綺,

他是來自巴蜀的峨嵋峰。

他為我揮手彈奏了名曲,

好象聽到萬壑松濤雄風。

高山流水音調一洗情懷,

裊裊餘音融入秋天霜鍾。

不知不覺青山已披暮色,

秋雲也似乎暗淡了幾重!

簡析

《聽蜀僧浚彈琴》

《聽蜀僧浚彈琴》全詩共用了“綠綺”“揮手”“流水”“餘響”“霜鍾”五個典故。

首聯用“綠綺”一典寫出了蜀僧非凡的來歷,並以此來襯托蜀僧技藝的超群:有道是“寶劍名馬配英雄”,懷抱“綠綺”琴,可見藝非俗類。再加“西下峨眉峰”的來歷,就更讓人欽慕這位世外高人了。當然,這裡詩人也委婉地表達了對蜀僧的親切之感,有考證說李白是四川人,而且他的詩歌中也不止一次吟頌過“峨眉山月”,今見僧從峨眉來,怎能不由然而生親切之感呢?

頷聯用“揮手”一典給人豐富的聯想,首先是蜀僧彈琴時蕭灑的動作和氣定神閒的從容姿態,其次是與此相似的“伯牙彈琴”“子期聽聲”的場景。詩人內心的感動和知遇之情也曲折地顯露出來。“如聽萬壑松”的比喻,寫出了音樂聲音的宏偉、浩蕩和鏘鏘悅耳,其實這何嘗沒有融進一顆感動的心靈的呢?

頸聯用“流水”一典,從字面上理解,是蜀僧的琴聲使自己的心像被流水洗過一般地暢快和愉悅;而字句的後面隱含著的是伯牙和子期故事,是“伯牙鼓琴,志在高山,鍾子期曰:‘善哉,峨蛾兮若泰山!’志在流水,鍾子期曰:‘善哉,洋洋兮若江河!’”的那種心領神會的默契。詩人藉助這個典故含蓄、委婉、自然、恰切地表達了通過音樂建立起來的知己之感,這是心靈相通的深層感動。“餘響”這個典故寫出了音樂的旋律優美、迴環不絕、久久縈繞在人耳畔的感覺,突出了琴聲的魅力。“霜鍾”點明了時令,與末句的“秋雲”照應;時間過得真快啊!

尾聯用自己著迷而不知時間飛逝來暗示琴聲的感染力。彈者高超的技藝和傑出的音樂才能都生動地表現了出來,給讀者帶來無窮的想像和回味。另一方面,我們也真切地感到,詩人內心的讚許、欽佩、感激、知遇之情正像這繞樑的“餘響”那樣流動不止。

全詩了無痕跡地化用了五個典故,著重表現聽者的感受,彈者和聽者的感情交流,給人以清新明快之感。

創作背景

詹鍈《李白詩文系年》認為,此詩乃唐玄宗天寶十二載(753年)李白在宣城(今屬安徽)期間所作。裴斐《李白年譜簡編》也從其說。作者簡介

李白(701~762),字太白,號青蓮居士。是屈原之後最具個性特色、最偉大的浪漫主義詩人。有“詩仙”之美譽,與杜甫並稱“李杜”。其詩以抒情為主,表現出蔑視權貴的傲岸精神,對人民疾苦表示同情,又善於描繪自然景色,表達對祖國山河的熱愛。詩風雄奇豪放,想像豐富,語言流轉自然,音律和諧多變,善於從民間文藝和神話傳說中吸取營養和素材,構成其特有的瑰瑋絢爛的色彩,達到盛唐詩歌藝術的巔峰。存世詩文千餘篇,有《李太白集》30卷。